«Junge Büros akzeptieren auf Ersatzneubau ausgerichtete Wettbewerbe nicht mehr»

Im Gespräch mit Andreas Sonderegger

Im Interview äussert sich Andreas Sonderegger von pool Architekten zur in Zürich weit verbreiteten Praxis des Ersatzneubaus. In letzter Zeit wecken vor allem die Wettbewerbsbeiträge jüngerer Büros die Hoffnung auf den dringend nötigen Wandel unserer Baukultur.

Herr Sonderegger, nirgendwo in der Schweiz werden so viele Wohnungen abgerissen wie in Zürich. Wie kam es dazu?

Der Anfang dieser Entwicklung geht darauf zurück, dass unter der sozialistisch ausgerichteten Stadtregierung zwischen 1920 und 1950 zahlreiche Wohnbaugenossenschaften entstanden. Anders als etwa in Wien, wo die Stadt Gemeindesiedlungen erstellte, organisierte sich die Arbeiterschicht in Zürich selbst und gründete Genossenschaften für verschiedene Interessengruppen. Während des Booms der Nachkriegszeit erwarben sie für ihre Siedlungen viele Grundstücke in peripheren Gebieten und legten so die Reserven für die Zukunft an. Mit der Krise der Städte und der Flucht der Familien in die Agglomeration verliess die Bevölkerung die Stadt in Scharen und die Einwohnerzahl ging von 440 000 Mitte der 1960erJahre auf 350 000 Ende der 1980er-Jahre zurück.

Und dann erlebte Zürich Ende der 1980er-Jahre eine schwere Immobilienkrise. Wie reagierten die Behörden?

Der Stadtrat vollzog eine starke politische Wende und versuchte Familien in die Stadt zurückzuholen, wobei er auf die Wohnbaugenossenschaften setzte. Waren diese zuvor während Jahrzehnten eher konservativ bewahrend unterwegs, kam den Genossenschaften nun eine Hauptrolle bei der Rückgewinnung der Bevölkerung zu. Dies führte zu einem neuen Bauboom, diesmal bis ins Zentrum. Die Verdichtung erfolgte zuerst auf den letzten freien landwirtschaftlichen Baulandreserven und umgenutzten Industriebrachen. Das reichte nicht lange aus, und die Baugenossenschaften erkannten die Ausnutzungsreserven auf ihren Grundstücken. In der Folge wurden zahlreiche Siedlungen durch Neubauten mit mehr Baumasse ersetzt. Das Programm «10 000 Wohnungen in 10 Jahren» von 1998 beschleunigte dieses Phänomen. Es kam zu einer Welle von Ersatzneubauten, bei denen die Gebäude neu sieben statt drei Stockwerke hoch waren.

Wie unterstützen die gesetzlichen Regelungen diese Politik?

Ab einer Geschossfläche von 6000 m² erhalten Areale einen Ausnützungsbonus, sofern eine städtebauliche und energetisch vorbildliche Lösung präsentiert wird. Diese im Gesetz verankerte Regelung war ursprünglich als Strafaktion des Kantons Zürich gegenüber der Stadt gedacht, die zu Beginn der 1990er-Jahre eine neue Baupolitik verfolgte. Die damals für das Baudepartement zuständige sozialdemokratische Stadträtin Ursula Koch erklärte 1988: «Die Stadt ist gebaut». Sie förderte einerseits die Umnutzung von ehemaligen Industriebrachen in Mischzonen, andererseits setzte sie eine strengere Regulierung des Bausektors durch. Das kantonale Baudepartement, damals in den Händen von SVP-Stadtrat Hans Hofmann, reagierte darauf mit Zugeständnissen an private und institutionelle Investoren, denen erlaubt wurde, mit dem Instrument der Arealbebauung in bisherigen W3-Zonen bis zu sieben Geschosse zu bauen. Doch auch Wohnbaugenossenschaften nutzten die Regelung als Instrument zur Verdichtung und erhöhten die durchschnittliche Ausnützungsziffer, teilweise von 0.4 bis 0.6 auf etwa 2.

Diese Politik entsprach dem Ziel der «Innenverdichtung», die damals in ganz Europa gefördert wurde, aber erhebliche soziale Folgen hatte.

Ganze Gartenstädte verloren ihren Charakter, was sich stark auf die Bewohnenden auswirkte. Haushalte mit niedrigem Einkommen wie ältere Menschen, Migranten und Alleinerziehende sahen sich gezwungen, ihre Quartiere und sogar die Stadt zu verlassen. Die neuen Wohnungen mit höheren Mieten zogen junge Akademikerfamilien an. Dieser Gentrifizierungseffekt hat sich in den letzten Jahren durch die Ansiedlung von grossen FinTech- und IT-Unternehmen noch verschärft. Die hochqualifizierten Arbeitskräfte erhöhen den Druck auf die Mieten weiter. Die Genossenschaften geraten in einen internen Konflikt, da ihre ursprüngliche Aufgabe darin bestand, Menschen mit niedrigem Einkommen Wohnraum zu garantieren. Sie müssen auch im sozialen Sinn ein nachhaltiges Umfeld bieten. Ihre Identität zu bewahren, heisst insofern auch, ihre angestammte Bewohnerschaft zu schützen.

Auch pool Architekten haben zum Phänomen beigetragen und Ersatzneubausiedlungen entworfen.

Unser erstes Grossprojekt einer Genossenschaft entstand in Zürich-Leimbach in einem alten Obstgarten. Danach haben wir einige Ersatzneubauprojekte realisiert, unter anderem in Schwamendingen. Wir kennen die Problematik gut und diskutieren schon lange darüber. Doch in jüngster Zeit hat sich etwas geändert: Viele junge Büros akzeptieren auf Abriss und Ersatzneubauten ausgerichtete Wettbewerbsprogramme nicht mehr und schlagen Alternativen vor, wie etwa bei der Überbauung «Salzweg» von 2021. Von daher war die Herausforderung des Wettbewerbs der BBZ besonders wichtig für unsere neue Identität.

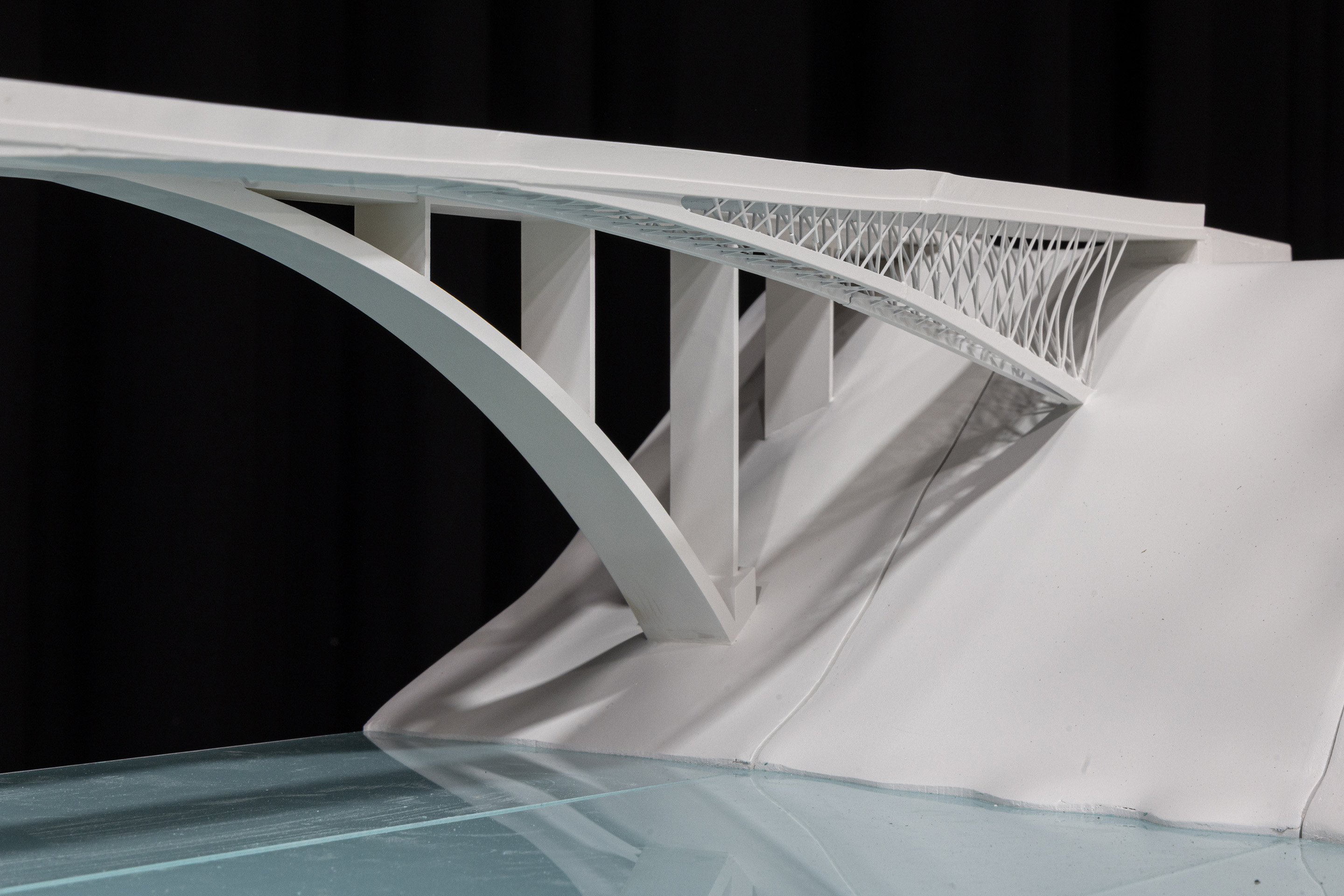

Lesen Sie mehr zum Wettbewerb Erneuerung Stammsiedlung Baugenossenschaft Brunnenhof in Zürich.

Als Dozent an der ZHAW führten Sie 2019 ein Forschungsprojekt und ein Entwurfssemester durch, die sich kritisch mit dem Abriss von Siedlungen auseinandersetzten.

Der Anstoss dazu kam von der Genossenschaft GWG in Winterthur. Auch sie erstellt Ersatzneubauten, wie etwa die Siedlung Vogelsang von Knapkiewicz & Fickert von 2022, verfügt aber auch über andere, von den Bewohnenden geschätzte Ensembles, die sie nicht abreissen möchte. Die GWG wandte sich dafür an die ZHAW, und das Institut Konstruktives Entwerfen startete seine Recherche in Kooperation mit dem Soziologen Philippe Koch. Um die Akteure zu diversifizieren, wurden weitere Forschungspartner mit je eigenen Fallstudien gesucht: eine Siedlung von Liegenschaften Zürich und eine weitere der Anlagestiftung Pensimo. Die Aufgabe der Studierenden war es, Strategien zur Verdichtung zu entwickeln, die einen schonenden Umgang mit dem Bestand pflegen. Das Ergebnis dieses Entwurfssemesters wurde 2020 veröffentlicht. Es hatte einen erheblichen Einfluss auf die Ausrichtung an unserer Schule und vielleicht auch auf einige jener jungen Architektinnen und Architekten, die in Wettbewerben gegen Ersatzneubauten opponieren.

Welche Option sollte aus wirtschaftlicher Sicht bevorzugt werden – Ersatzneubau oder das Bauen im Bestand?

Um diese Frage zu beantworten, haben wir an der ZHAW ein Semester zum Thema «Ersatzneubau versus Weiterbauen am Bestand» angeboten und interessante Erkenntnisse gewonnen: die aktuellen Umweltstandards berücksichtigend, schnitten die am Bestand weiterbauenden Projekte im Durchschnitt um ein Drittel günstiger ab als Ersatzneubauten. Zwar haben wir in diesem pädagogischen Rahmen einige der heute gültigen Normen ausser Acht gelassen. Aber die Ergebnisse haben uns dennoch dazu veranlasst, nach Schlüssen aus der Lehre auf die Praxis zu suchen. Wir kamen zur Erkenntnis, dass die Interventionstiefe in der realen Bauwelt strikt zu trennen ist: entweder Ersatzneubau oder sanfte Sanierung («Pinselrenovation»). In vielen Fällen lohnt es sich, die Interventionstiefe zu reduzieren, um eine Anwendung der heutigen strikten Normen zu umgehen, solange keine Erleichterungen wie zum Beispiel Subventionen garantiert werden. Es handelt sich also um einen gesellschaftlichen und politischen Widerstreit, wenn etwa gegenüber Personen mit eingeschränkter Mobilität auf den Einbau eines Aufzugs verzichtet wird, um andererseits zu vermeiden, dass die Bewohnenden nach einer Renovation ihre Miete nicht mehr bezahlen können.

In der Realität tauchen beim Umbau eines bestehenden Gebäudes unweigerlich normative Schwierigkeiten auf. Wie kann man dieses Problem unter Berücksichtigung der Investitionsfähigkeit von Genossenschaften angehen?

Genossenschaften sind besonders interessante Akteure im Immobilienbereich: Sie haben die Möglichkeit, sich schnell zu rekapitalisieren, indem sie die wertvollen Reserven auf ihren Grundstücken mobilisieren. Sie können daher Grossprojekte grossteils mit ihrem eigenen Kapital in Angriff nehmen. Aber man darf nicht vergessen, dass sie kein Renditeziel haben, sondern die Verpflichtung gegenüber ihren Mitgliedern, ihnen bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Nun können Sanierungen genauso teuer sein wie Ersatzneubauten, wenn die Standards eingehalten werden müssen. In unserem Projekt für die BBZ haben wir konzeptionell reagiert: 60 % des totalen Angebots von Wohnungen sind Neubauten, die die Standards von Akustik, Hindernisfreiheit, Energie und Dämmung vollständig erfüllen. Für den Rest, 40% des Totals, aber 60% des Bestands, schlagen wir eine Pinselrenovation vor, die es den Bewohnenden ermöglicht, in ihren Wohnungen zu bleiben. Hierzu werden etwa Malerarbeiten durchgeführt, Aussenwände isoliert oder die Fenster ausgetauscht.

Bringen die Ergebnisse der jüngsten Wettbewerbe eine neue Welle von Projekten mit sich, die durch ihre Auseinandersetzung mit dem Bestand etwas Besonderes entstehen lassen?

Ja, diese Projekte könnten tatsächlich wegweisend sein für eine nächste Generation von Wettbewerbsverfahren. Das hat vor allem auch mit der Optimierung der CO2-Bilanz und dem Druck zu tun, so viel vorhandene Bausubstanz wie möglich zu erhalten. Untergeschosse und massive Primärstrukturen sind bei der Berechnung der CO2-Bilanz entscheidend. Der öffentliche Sektor hat dazugelernt und lanciert beispielhafte Verfahren. Wir sind also auf dem richtigen Weg. Die Frage ist, wann die anderen Akteure im Bauwesen folgen.

Das Interview führte Marc Frochaux, Chefredaktor TRACÉS. Der französische Text erschien zuerst in TRACÉS 1/2025. Übersetzung von Jennifer Bader.