Ingenieurbaukunst an der Grenze

Die Sendehalle von Radio Europe 1 im Saarland mit ihrer über 80 m weit gespannten Dachschale fasziniert nicht nur ästhetisch und ingenieurtechnisch. Beeindruckend ist auch ihre dramatische Konstruktionsgeschichte, deren Narben noch heute sichtbar sind.

Ein Dramaturg hätte das Schauspiel nicht spannender inszenieren können. Kühnheit und Wagemut, Erfolg und Scheitern, Tragik und Überheblichkeit liegen in dieser Geschichte nah beieinander. In den Hauptrollen: drei der bekanntesten französischen Bauingenieure ihrer Zeit und die Sendehalle von Radio Europe 1 im Saarland auf dem sogenannten Sauberg, etwa 700 m von der deutsch-französischen Grenze entfernt. Mehr als 2500 m² Fläche ohne jede Stütze, nur gefasst von gläsernen Wänden. Darüber eine über 80 m weit gespannte, geschwungene Schale, deren Beton lediglich 5 bis 6 cm dick ist – eine Halle, die auch im übertragenen Sinn nah an der Grenze gebaut ist.

Abgeschieden, umgeben von Wiesen und Feldern erhebt sich das Sendezentrum, zu dem die gläserne Halle, ein Stahlbeton-Fernsehturm und zwei niedrige Nebengebäude gehören. Der Gebäudekomplex war von Anfang an lediglich als Sendestation geplant. Die Radiosendungen wurden in Paris produziert, per Kabel zur Sendeanlage ins Saarland geschickt und von dort ausgestrahlt. Die technische Minimalausstattung im Innern zeigt, worum es eigentlich ging: einen französischen Radiosender mit französischem Geld und französischen Machern für ein französisches Publikum aufzubauen, sich aber durch einen Trick, nämlich der Auslagerung allein der Sendeeinheit, der Rundfunkhoheit Frankreichs zu entziehen.

Erster Aufzug: wie eine aufgeklappte Jakobsmuschel

Im März 1953 betritt der eher unbekannte Pariser Architekt Jean-François Guédy (1908–1995) die Bühne, ein Absolvent der École des Beaux-Arts. Seine Aufgabe war es, einen Neubau auf der grünen Wiese zu konstruieren. Ein komplexes, avantgardistisch anmutendes Sendezentrum wünschten sich die Auftraggeber. Die kühne Dachform der Sendehalle soll durch die im Saargau zu findenden Kalkmuschelversteinerungen inspiriert sein. Angeblich nahm Guédy den Umriss der Muschel als Vorlage für den Grundriss der Halle mit den beiden flachen Anbauten. Der Verlauf der Rippen auf der Muschelschale dürfte die Ausrichtung des Gebäudekomplexes beeinflusst haben: Er wurde so gedreht, dass die (gedachten) Rippen nach Frankreich strahlten, also in jene Richtung, in der die Mehrzahl der zu erreichenden Hörer von Radio Europe 1 leben. Die Halle wurde weitaus grösser angelegt, als eigentlich erforderlich gewesen wäre – mit der Konsequenz, dass der grösste Teil schon immer leer war.

Zweiter Aufzug: entgegen jeder konstruktiven Logik

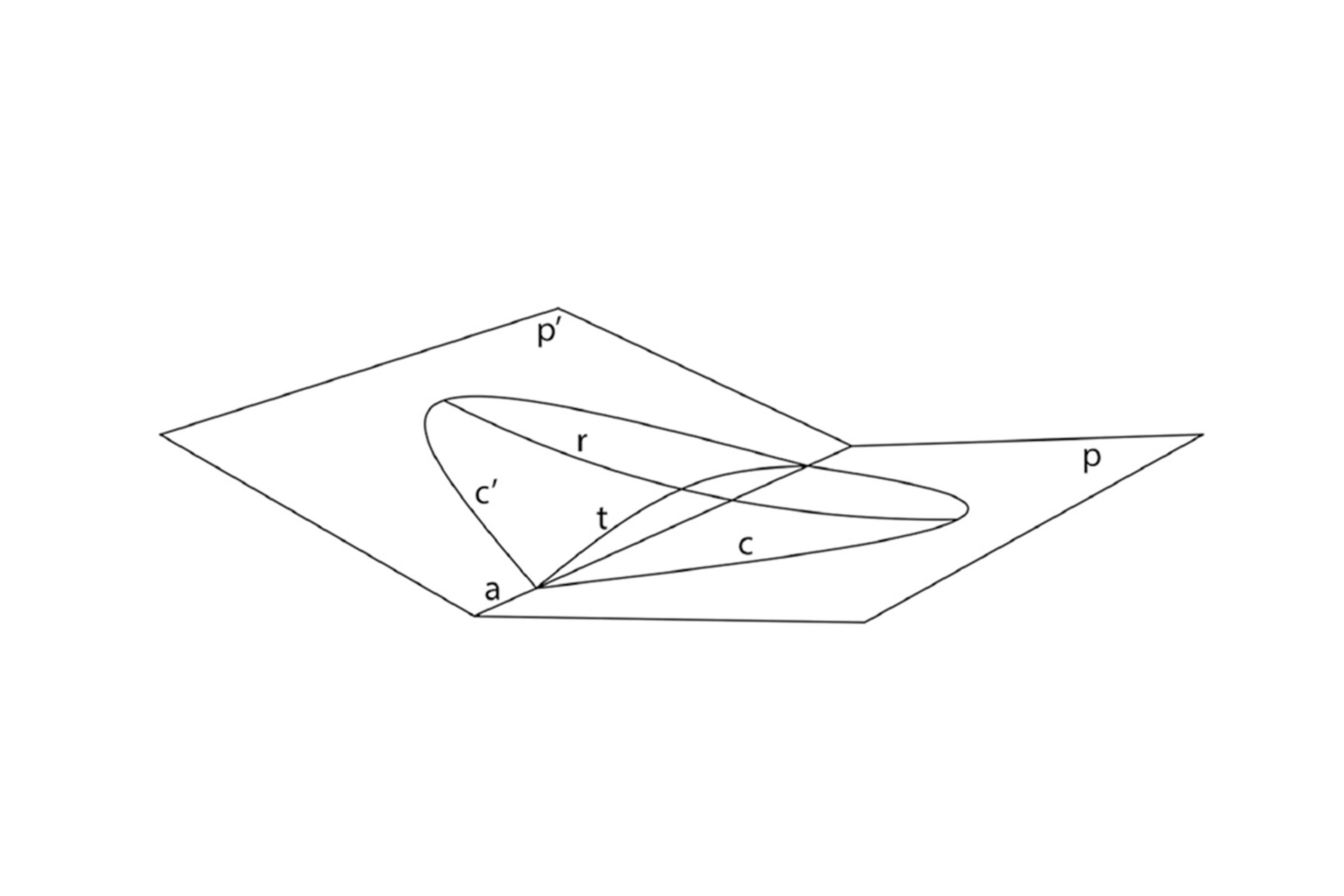

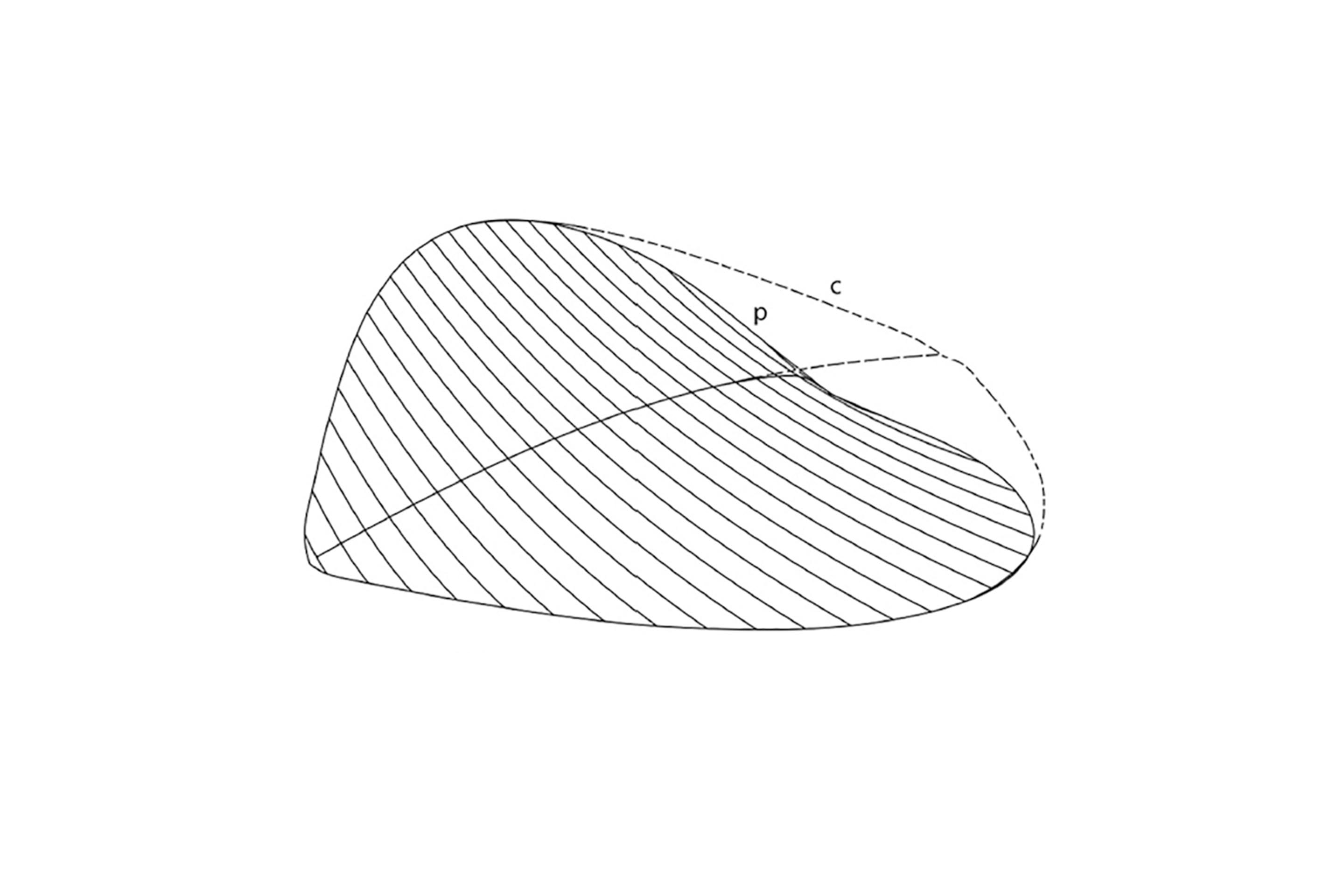

Zwischen März und April 1954 werden der Bauingenieur Bernard Laffaille (1900–1955) und sein Pariser Büro C.A.P.E.M. Teil des Ensembles. Die Zeit im Nacken – der Sendebetrieb sollte zum 1. Januar 1955 starten –, beginnen die Ingenieure mit der Arbeit. Das Grundkonzept: Eine frei tragende, doppelt gekrümmte Dachschale mit grössten Weiten von 86.50 m in Längs- und 46 m in Querrichtung ist in zwei flach geneigte Randbögen aufgehängt. Sie nehmen die tangentialen Lastanteile aus der Schale auf und tragen sie zu Bodenkämpfern ab, wo sie sich gegenseitig aufheben. Die vertikalen Lastanteile setzen sie kontinuierlich auf die im Abstand von 3.40 m angeordneten Stahlstützen der Fassade ab; diese wiederum sind gelenkig auf den als Fundament dienenden Stahlbeton-Winkelstützwänden gelagert. Den Abtrag der Windlasten übernehmen Stahlbeton-Stützblöcke in der Mitte der beiden Längsseiten – in der Hauptfassade ein markanter X-förmiger Bock und auf der Rückseite beidseits des Eingangs zwei einzelne Windböcke.

Weitere technische Angaben zur Dachschale finden Sie hier.

Die aus statischer Sicht unglückliche Geometrie – die zugrunde liegende doppelt symmetrische Grundform wurde zur Herzform beschnitten – führt dazu, dass der Lastfluss deutlich an Klarheit verliert, da die Doppelsymmetrie verloren geht. Darüber hinaus ist die verbliebene Symmetrieachse und damit die gesamte Dachfläche geneigt. Die Geometrie des Dachs lässt sich ungeachtet der allgemeinen Charakterisierung als gegenläufig gekrümmte Sattelfläche bei genauerer Analyse weder als hyperbolischer Paraboloid noch als Translationsfläche beschreiben. Sie ist eine freie mathematische Form.1

Der Bau begann Anfang Juni 1954, schon drei Monate später sollte das Dach betoniert werden. Das hierfür notwendige Lehrgerüst war bereits vollständig erstellt, als nachgereichte Detailberechnungen ergaben, dass sich die ausgehärtete Dachhaut um bis zu 70 cm absenken würde. Das zunächst als schlaff bewehrte Schalenkonstruktion geplante Dach wurde daraufhin als vorgespannte Schalenkonstruktion ausgeführt. Während des Spannvorgangs, nachdem etwa 80 % der Spannglieder vorgespannt worden waren, kam es in der Nacht vom 8. zum 9. September 1954 zu irreparablen Rissbildungen in der Dachhaut.

Lesen Sie auch: Eine überaus kurze Geschichte des Betonschalenbaus

Warum sich Laffaille auf dieses Wagnis überhaupt eingelassen hat, bleibt unklar.2 Zwar hatte er sich, vielleicht auf eine frühe Anregung von Frei Otto hin, mindestens seit 1951 theoretisch mit Hängedachwerken beschäftigt, aber seine praktische Erfahrung beruhte überwiegend auf dem Versuchsmodellbau der 1930er- und 1940er-Jahre. Vor allem muss ihm bewusst gewesen sein, dass die Zeit, um ein derartig kompliziertes Gebilde statisch zu verstehen und mathematisch durchzurechnen, einfach nicht vorhanden war, von notwendigen Versuchen an Modellen ganz abgesehen. Denn der Zeitdruck, den die Auftraggeber vorgaben, stand in krassem Gegensatz zur Komplexität der Aufgabe.1

Dritter Aufzug: Die Rettung gelingt – vorläufig

Der Altmeister Eugène Freyssinet (1879–1962) hat seinen Auftritt. Weltweit renommiert als Erfinder des Spannbetons, übernimmt er das Projekt im Herbst 1954. Auf sein Betreiben werden Laffaille und Guédy von allen Funktionen entbunden und dürfen die Baustelle nicht mehr betreten. Die in einem Artikel der Saarbrücker Zeitung zum Tag des offenen Denkmals als Schlagzeile formulierte und seitdem ohne Belege vielfach fortgeschriebene Behauptung, Gu édy habe sich kurz nach dem Versagen der Schale in Berus noch 1955 das Leben genommen, is t unrichtig. Dem Pariser Sterberegister zufolge starb er erst am 19. Dezember 1995 im Alter von 87 Jahren.1 Freyssinet indessen gelang es, die Halle mit geänderter konstruktiver Konzeption fertigzustellen. Er erhielt zwar Guédys ursprüngliche Pfeilerkonstruktion, verstärkte aber die Statik des Dachs. Seine Massnahmen waren tiefgreifend und, wie er selbst bedauernd eingestand, aufgrund des hohen Zeitdrucks teilweise überhastet. Letztlich bedeutete die Rettung der von Guédy und Laffaille entwickelten Raumfigur eine weitgehend neue Statik des Baus, die sogar Fundamentverbreiterungen und die Umarbeitung und Verstärkung fast aller wichtigen tragenden Bauteile bedingte.

Vierter Aufzug: Schöner ist sie nicht geworden

Der Teileinsturz der Berliner Kongresshalle (1957) im Mai 1980 veranlasste die Verantwortlichen, eine Zustandsuntersuchung der Sendehalle in Berus in Auftrag zu geben. Es zeigte sich, dass das Bauwerk in einem desolaten Zustand war. Zeit für einen neuen Akteur in der Geschichte der Halle: Pierre Xercavins (1926–2008), ein hoch angesehener Spezialist im Spannbetonbau und über Jahrzehnte beschäftigt bei der Firma Freyssinet International. Hauptbestandteil seines Ertüchtigungskonzepts war eine neue Längsunterspannung des Dachtragwerks mit sichtbaren Spanngliedern. Bis September 1982 wurden die sechs Zugbänder sukzessive ausgetauscht. Die neuen Elemente sind neben den alten in den Randbögen verankert. Ein Zugband konnte erst entfernt werden, wenn der Ersatz kraftschlüssig eingebaut war. Dieses Vorgehen ist an den abgeschnittenen Stümpfen zu sehen, die in den Raum ragen. Die Instandsetzung sei sehr sorgfältig ausgeführt worden, sagten die damaligen Prüfingenieure. Schöner wird die Längsunterspannung deshalb nicht.

Somit verlässt keiner der drei Ingenieure – Laffaille, Freyssinet, Xercavins – die Bühne als Held, wobei die Ursache für diese wenig rühmlichen Abgänge wahrscheinlich im Zeitdruck und in der unglücklichen Wahl der Geometrie zu suchen ist.

Fünfter Aufzug: wenig bekanntes Juwel

Seit 1999 ist die Sendehalle denkmalgeschützt, ein Zeugnis französischer Nachkriegsmoderne mit Pioniercharakter und wenig bekannt. Sie steht für den Mut der Ingenieure, zeigt aber auch deren Fehlbarkeit. Sie hat Unsummen verschlungen und ist heute ungenutzt. Was macht man mit einem Bauwerk, das Wissen, Technikgeschichte, Freud und Leid und viel Enthusiasmus in sich vereint? 2016 kaufte die Gemeinde Überherrn die Halle und gab eine Machbarkeitsstudie in Auftrag, die nicht nur künftige Nutzungsmodelle durchspielen, sondern auch die Kosten einer Instandsetzung beziffern sollte. Zwar liegt ein Ergebnis vor. Doch die Idee, die Sendehalle von verschiedenen Akteuren der Kultur- und Kreativwirtschaft aus der Grossregion nutzen zu lassen, wurde bisher nicht weiterentwickelt. Was aus ihr werden soll, steht also noch nicht fest. Und doch gibt es erfreuliche Nachrichten, denn die ehemalige Sendehalle kann mit einer grosszügigen Förderung rechnen: Im Juli 2022 wurde bekannt, dass sie 1.8 Millionen Euro vom Bundesbauministerium erhält. Zu hoffen ist, dass für dieses Juwel eine langfristige Nutzung gefunden wird und auch das bestehende Technikinventar als Kulisse erhalten bleibt.

Die ausführliche Version dieses Artikels ist erschienen in TEC21 30/2022 «Grazil über grosse Spannweiten».

Anmerkungen

1 Werner Lorenz / Bernhard Espion, Die Sendehalle von Radio Europe 1 in Berus

2 Axel Böcker / Rupert Schreiber, «La Cathédrale des ondes – die Kathedrale der Wellen». In: Die Denkmalpflege 1/2016. Deutscher Kunstverlag.