«Wir waren zu früh am Markt»

Digitalisierung heisst auch Fehler machen, lernen und besser werden. Die Architektin Antje Kunze hat das erfahren, als sie versuchte, im Markt der Digitalisierung von Stadtlandschaften Fuss zu fassen: Ihr Unternehmen ging insolvent. Was sie dabei erlebte, was sie lernte und warum sie heute Erfolg hat, erzählt sie im Interview.

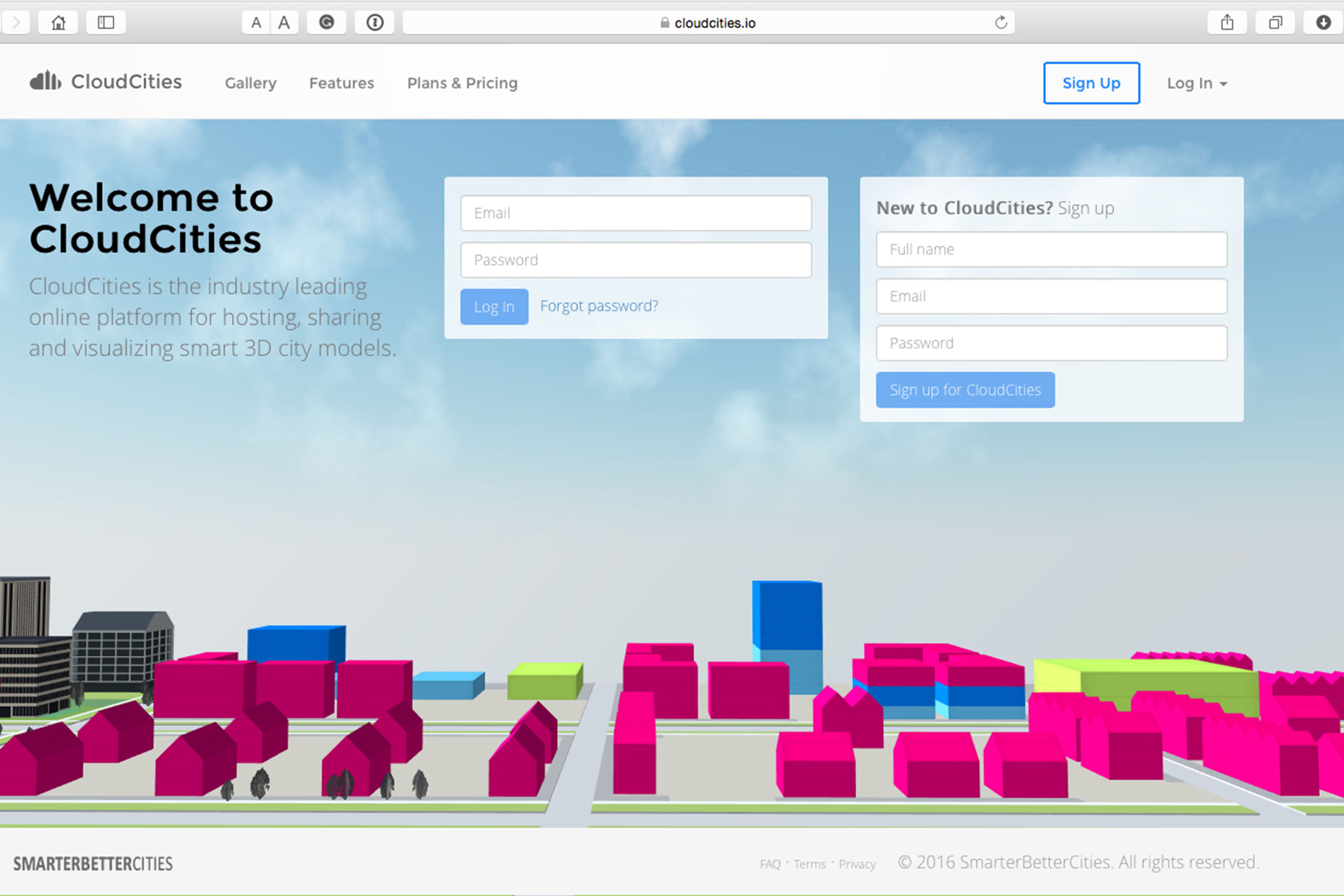

espazium: Frau Kunze, Sie und Ihr Ehemann Jan Halatsch waren mit der Firma «SmarterBetterCities» von Dezember 2012 bis Mai 2017 selbstständig – mit der Software «CloudCities», mit der man grosse Stadt- und Gebäudemodelle generieren konnte. Was war das Besondere daran?

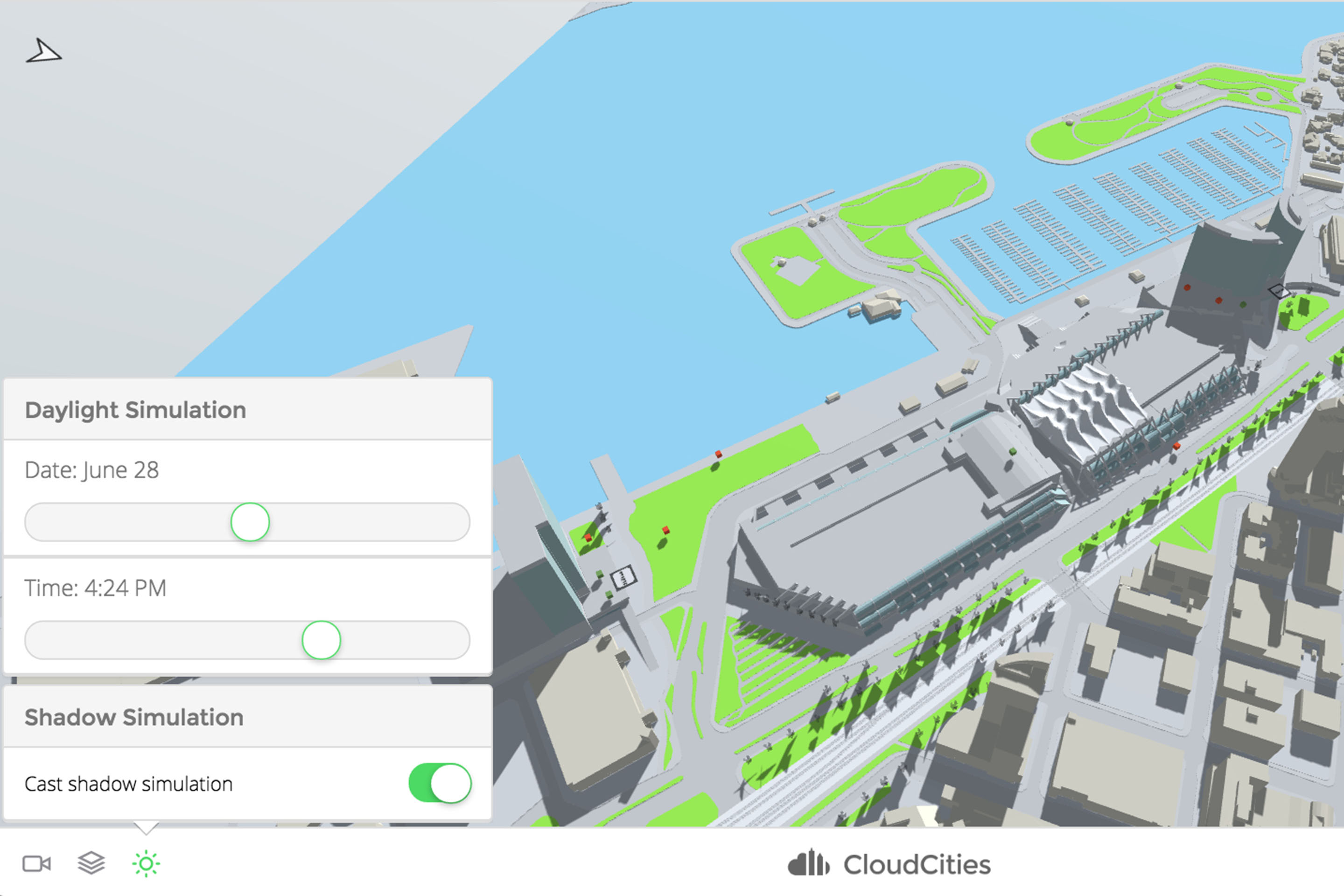

Antje Kunze: Es war eine webbasierte Cloud-Plattform für die Stadtplanung, die nicht nur für Fachleute gedacht war. Man konnte sie schnell und einfach bedienen, Daten konvertieren, austauschen und Planungsszenarien bewerten. Sie war BIM- und GIS-tauglich, und man konnte mit Daten aus der realen Umwelt arbeiten – zum Beispiel mit 3-D-Modellen, die durch Drohnen erstellt wurden.

Wie sah die Anwendung in der Praxis aus?

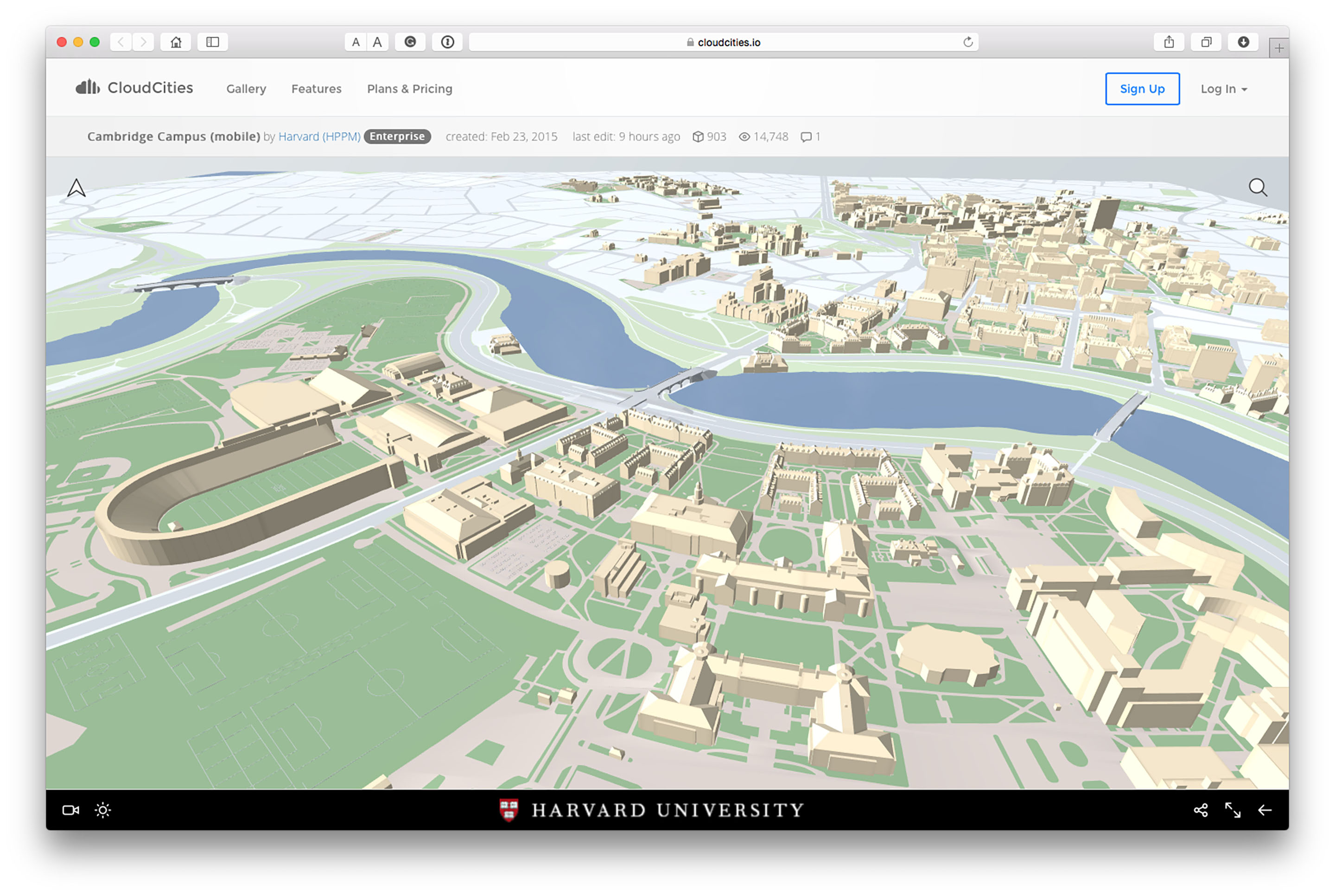

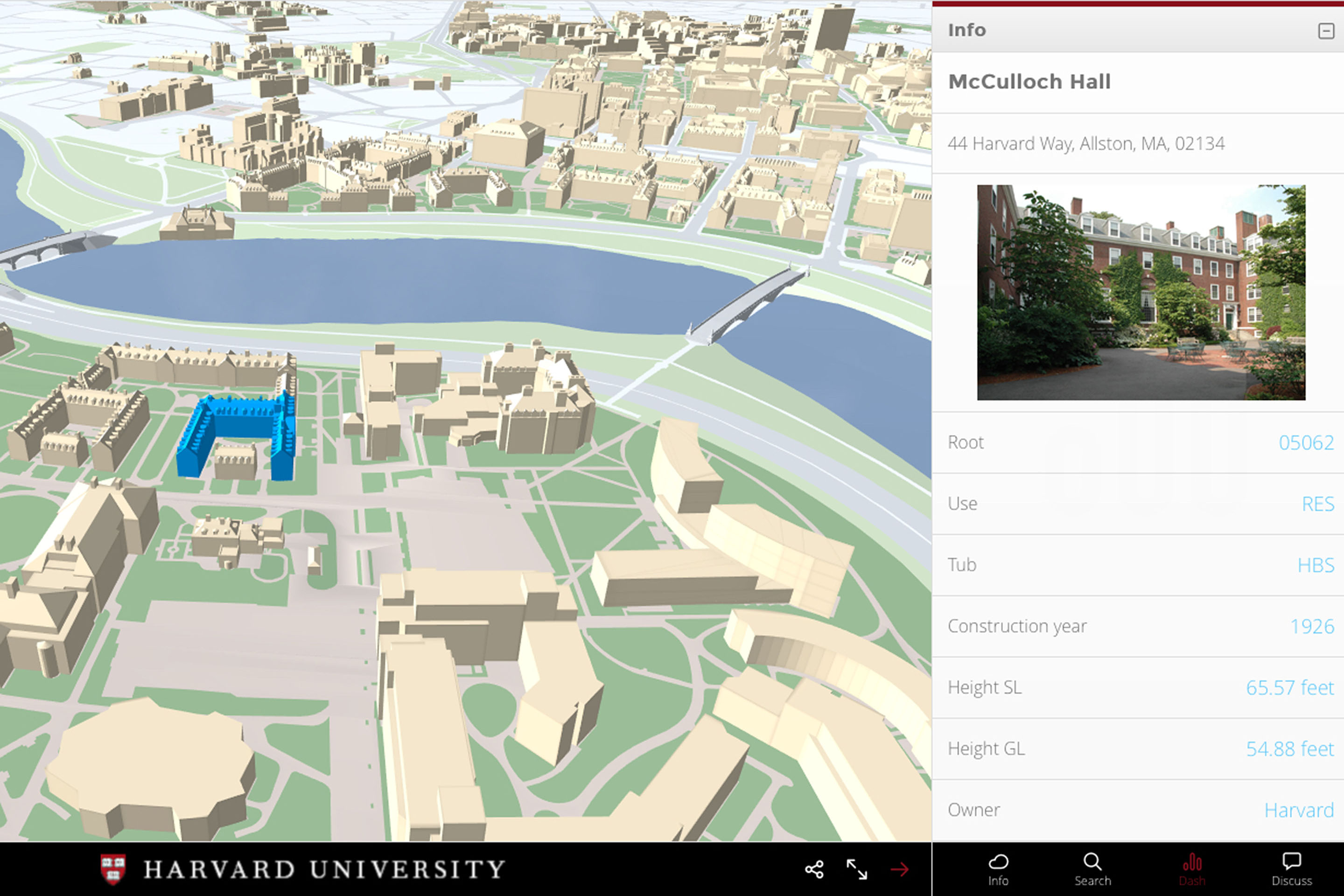

CloudCities war eine offene Plattform. Ein Alleinstellungsmerkmal war, dass Planerinnen und Architekten ihre 2-D- und 3-D-Planungsdaten intuitiv in einem Stadtmodell platzieren konnten und sich keine Gedanken um die Kompatibilität der Daten machen mussten. Sie konnten auch Kontext-Infos hinzufügen, die nicht Teil der BIM- und GIS-Daten waren, zum Beispiel Raumbeschreibungen und -fotos zu einem Gebäude. Und ein erster Prototyp konnte diese Modelle sogar mit Echtzeitdaten aus dem Internet of Things verbinden.

Hat dem Produkt aus heutiger Sicht irgendetwas gefehlt?

Funktional war CloudCities der damaligen Zeit voraus – und wäre auch heute noch up to date.

Ihre Kundenprojekte klangen auch sehr interessant: Die Stadt Zürich als erster Kunde für ein 3-D-Modell für Stadtplanung oder die digitale Modellierung vom Campus der Harvard University …

Ja, wir hatten tolle erste Kunden! Es waren echte «Role Models», die voranschreiten, von anderen beäugt und als Vorbilder gesehen werden. Die Stadt Zürich zum Beispiel kann nur noch nach innen und durch Nachverdichtung wachsen. Unser Stadtplanungswerkzeug SmartZoning gab konkrete Antworten, wo ein solches Wachstum innerhalb der Stadt sinnvoll wäre.

Dennoch konnte sich Ihre Firma nicht etablieren. Woran lag das? Gab es auch Widerstände?

Ja, Widerstände gab es einige. Bei einem Vortrag im April 2013 am Karlsruher Institut für Technologie zum Beispiel habe ich schon viel Ablehnung und Widerstand zu spüren bekommen ...

Warum?

Die Stadtplaner haben damals noch gar nicht so weit gedacht, dass sie solche Planungsszenarien automatisch nach ihren Regeln generieren könnten. Und ich glaube, sie hatten eher Angst, dass ihnen ihr Einfluss genommen wird oder auch die gestalterische Komponente ihrer Arbeit. Vielleicht hatten sie auch Furcht davor, dass es eine Veränderung im Berufsbild geben könnte. Und viele erkannten nicht die Chance, dass ihre Arbeit einfacher und hochwertiger wird und sie sich mehr auf die Gestaltung konzentrieren können. Oder dass man räumliche Informationen einbinden kann und dadurch auch bessere Entscheidungen trifft.

Ihr Unternehmen ging schliesslich in die Insolvenz. Wann wurde Ihnen klar, dass es nicht reichen würde?

Das war Anfang 2017, als wir wussten, dass wir unsere Firma jetzt schliessen und auflösen müssen. Den benötigten Umsatz-Cashflow konnten wir nicht schnell genug über Produktverkäufe generieren; wir brauchten also Investoren. Seit Sommer 2016 hatte ich dazu eine Investitionsrunde vorbereitet. Es gab einige Gespräche und sogar Kaufangebote, die sich allerdings nicht verwirklichten. Und gegen Ende des Jahres merkten wir endgültig, dass es nicht reicht.

Dabei sah es zu Beginn gut aus: ein Spin-off der renommierten ETH Zürich, Unterstützung durch den Schweizer Technologiefonds, eine Bundesbürgschaft über eine Millionen Franken – was hat gefehlt?

Wir waren einfach zu früh am Markt der Digitalisierung der Stadtplanung. Bis eine ganze Industrie umdenkt und man wirklich die 100 Kundinnen und Kunden bekommt, die nötig sind, braucht es Zeit. Und ich habe unterschätzt, wie lang das dauert. Ich glaube, wenn wir das Start-up erst vor zwei Jahren gegründet hätten, wären wir wohl noch da.

Ihr Beispiel zeigt, es braucht einen langen Atem für Erfolg – auch bei Investoren. Was raten Sie Geldgebern, die sich mit neuen Technologien befassen, ausserdem?

Wirklich zu überlegen, welche Investitionsinstrumente die richtigen sind. Unser Kredit damals war eine Bankbürgschaft – und ohne einen bestimmten Umsatz ist man schnell überschuldet, so wie das auch bei uns war. Das funktioniert also eher bei Firmen, die vielleicht ein neues Produkt entwickeln wollen, aber trotzdem einen regelmässigen Umsatz haben. Und man sollte als Investor auch strategisch unterstützen – und sich wirklich mit dem Start-up auseinandersetzen!

Nach der Auflösung Ihrer Firma waren Sie in der digitalen Stadtplanung als Angestellte tätig. Wie haben Sie das erlebt?

Nach der starken Leidenschaft für ein Start-up muss man sich erstmal wieder finden. Man ist auch viel zu schnell, weil man vorher ja mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit gearbeitet hat. (Lacht.) Und ich war schliesslich Geschäftsführerin gewesen: Es war am Anfang schon eine Umstellung, sich wieder ein Stück zurückzunehmen. Aber ich hatte tolle Kolleginnen und Kollegen, und es hat gut geklappt.

Seit August 2019 arbeiten Sie als Direktorin für Sales & Marketing bei der Firma virtualcitySYSTEMS in Berlin, die wiederum einem grösseren Unternehmen gehört.

Ja, wir sind ein Teil eines grösseren mittelständischen Unternehmens, das Softwareprodukte vertreibt, um Autos oder Flugzeuge zu simulieren. Und diese Firma hat als neues Geschäftsfeld erkannt, dass digitale Zwillinge auch in der Stadtplanung Chancen schaffen. Dass es wichtig ist, die Wechselwirkungen in einer gebauten Umwelt besser zu verstehen.

Zum Beispiel?

Windbelastungen oder «Urban Heat Islands» sind Themen, die im Zeitalter des Klimawandels und der Notwendigkeit von Verdichtung besser begreifbar und erlebbar werden müssen. Ein anderes Beispiel ist, wie hoch der Einfluss von Bauordnungen und Leitplanungen auf die erfolgreiche Umsetzung von Passivhaus-Bauweisen sein kann. Man kann Gebäude so in der Landschaft ausrichten, dass sich wirklich ein hoher Anteil von Sonnenenergie für Warmwasser und Strom gewinnen lässt. Und zugleich einen Wärmeeintrag in das Gebäude im Sommer vermeiden.

Also ein vergleichbares Geschäftsmodell wie das Ihrer einstigen Firma ...

Das Unternehmen, für das ich heute arbeite, ist tatsächlich ähnlich aufgestellt wie damals SmarterBetterCities. Aber hier haben wir einen Investor, der uns genug Zeit gibt und die Firma aktiv unterstützt. Und wir haben viel Projektarbeit mit unseren Kunden gemacht: Beratung und Dienstleistung, um die Zeit vor dem Vertrieb unserer Produkte zu überbrücken. Man nimmt die Kundinnen und Kunden an die Hand und entwickelt gemeinsam. Dabei lernen wir sehr viel und können dieses Wissen wieder in unsere Produkte integrieren. Das ist für beide Seiten wertvoll.

Sie sind Architektin und Informationsingenieurin: Verkauf und Marketing kannten Sie nicht – wie haben Sie das gelernt?

In der Schweiz gab es in der Gründungsphase unserer Firma verschiedene Programme, zum Beispiel ein «Venture Lab». Da bekam man Hinweise und Wissen für Start-ups und darüber, wie man mit Investoren spricht. Oder wie man pitcht und gute Präsentationen macht. Und Berater sowohl aus dem Schweizer Start-up-Milieu als auch aus dem Silicon Valley haben uns unterstützt. Beim Vertrieb war vieles Learning by Doing: Wir haben selbst verkauft und gesehen, was gut funktioniert und was nicht. Und ich habe mich natürlich mit anderen Gründern ausgetauscht und viel gelernt.

Was ist eigentlich aus dem vielfältigen Wissen geworden, das Sie und Ihre Mitarbeitenden über Jahre aufgebaut haben?

Die Technologie unserer Software wurde im Insolvenzprozess verkauft – an einen internationalen Konzern für Gebäudetechnologie mit Sitz in der Schweiz. Aber dort ist CloudCities allem Anschein nach in einer Schublade gelandet. Man kann eine Cloud-Plattform ja auch nur weiterentwickeln, wenn man das Team dazu hat. Und unsere zwölf Mitarbeitenden hatten sich nach dem Aus schnell verstreut.

Wo sind Ihre ehemaligen Kolleginnen und Kollegen nun?

Sie arbeiten immer noch in diesem Bereich. Zum Beispiel in einem grösseren Unternehmen, mit dem wir damals kooperiert haben. Dort wurde auch ein neues Produkt für die Stadtplanung entwickelt, das viele Aspekte von CloudCities enthält. Eine andere Kollegin zum Beispiel hat ihr Wissen weiter ausgebaut und arbeitet nun in der Schweiz bei einer Firma, die sich mit der Visualisierung von Städten beschäftigt. So gesehen haben alle später grossartige Stellen bekommen.

Ihr Rat an Leute, die sich mit einer Idee selbstständig machen wollen?

Wichtig ist, dass man eine Leidenschaft entwickelt. Dass man ein Thema hat, bei dem man weiss: Hier will ich etwas verändern! Und dann muss man mutig sein, auch wenn es vielleicht nicht klappt. Eine grosse Zahl an Vorhaben funktioniert leider einfach nicht, aber das muss nichts mit der Idee an sich zu tun haben. Auf jeden Fall lernen Sie wahnsinnig viel dabei. Und das habe ich auch für mich mitgenommen: Selbst wenn es mit unserer ersten Firma geklappt hätte – ich habe durch unser Scheitern am Ende vielleicht mehr an Erfahrung mitgenommen, als wenn wir erfolgreich gewesen wären. Ich würde das jederzeit wieder machen.

Zur Person

Antje Kunze ist Dipl.-Ing. Architektur TU Dresden und hat sich im Bereich Informationsarchitektur weitergebildet. An der ETH Zürich war sie ab 2006 wissenschaftliche Mitarbeiterin.

Mit dem Spin-off SmarterBetterCities AG wurde sie 2012 selbstständig. Im April 2015 fand ein Wechsel vom 3-D-Beratungsunternehmen zu «Software as a Service» (SaaS) statt: Das Produkt «CloudCities» wurde im Juli 2015 lanciert, eine cloudbasierte Lösung für 3D-Digitalisierung für Stadtplanung und verwandte Einsatzbereiche.

Nach der Insolvenz war Antje Kunze bei Software-Anbietern als Managerin und Direktorin im Bereich Digitale Stadtplanung tätig. Seit August 2019 arbeitet sie in Berlin.

Serie «Die Tücken der Digitalisierung», Teil 2

Die Digitalisierung bringt für Bauherrschaften, Architekten, Ingenieure und die gesamte Branche viele Chancen. Doch um die neuen Möglichkeiten zu nutzen, sind Lernprozesse nötig – und damit auch die Fähigkeit, Fehler zu machen und daraus zu lernen. In einer Serie dazu spricht TEC21 mit Fachleuten über ihre Erfahrungen und die Lehren, die sie daraus gezogen haben.