Klimalabor Betonfelsen

Biodiversität, Einhausung Schwamendingen

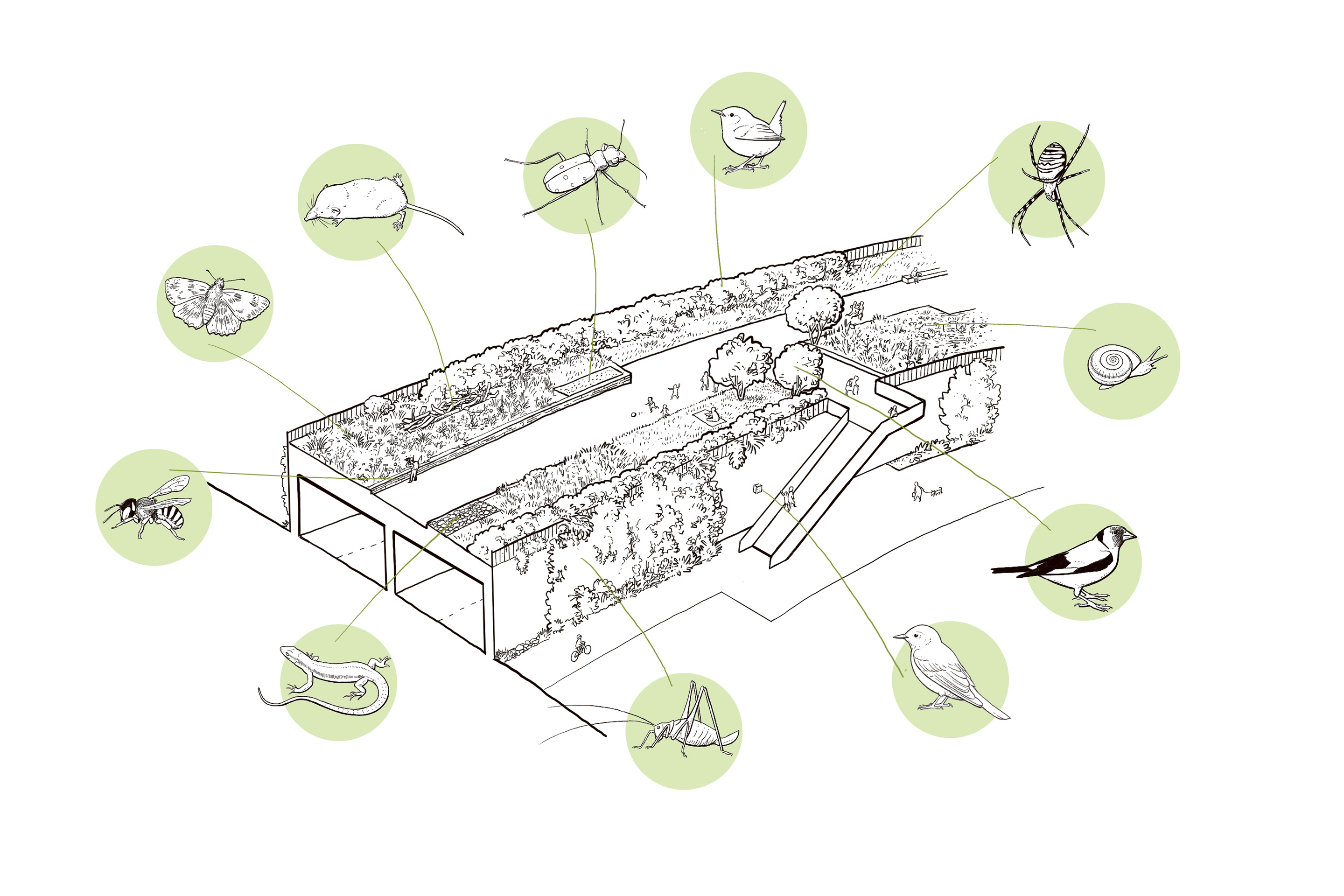

Auf der Einhausung der Autobahn A1 Höhe Zürich-Schwamendingen gedeiht ein vielfältiger Naturraum ohne fixe Bewässerung und auf spärlichem Erdreich. Das Parkband vernetzt den Glattraum mit dem Zürichberg in einer Abfolge von Gärten, Magerwiesen und Plätzen. Ein Monitoring beobachtet die Entwicklung von Fauna und Flora.

Die noch nicht einmal einjährige Bepflanzung im Silber-Garten auf dem Schöneich-Parterre wächst gut an. Richtung Aubrugg folgen auf der Flaniermeile Überlandpark der Gold- und der Purpurgarten, die bereits vor einem Jahr bepflanzt wurden und noch üppiger wachsen und blühen. Zwischen den ebenso wilden wie bunten Gärten liegen Trockenwiesen, Ruderalfluren, Spielplätze und in der Mitte, auf der Saatlen-Terrasse, der von agps entworfene Pavillon als Quartiertreffpunkt mit WC und Bistro.

➔ Mehr zu Planung und Bau der Einhausung Schwamendingen finden Sie in unserem E-Dossier.

Schattendächer, lange Sitzbänke und eine Rutsche bis auf die Quartierebene erweitern das Nutzungsangebot. Um die Dramaturgie der Parkpromenade zu entwickeln und für die Dimensionierung der Möblierung, bauten die Landschaftsarchitekten von Krebs und Herde ein vier Meter langes Arbeitsmodell mit den künftigen benachbarten Wohnbauten.

Der Hochpark gliedert sich in Abschnitte, sodass unterschiedliche Lebensräume für Flora und Fauna, aber auch vielfältige Aufenthaltsorte für Gross und Klein über die Länge von fast einem Kilometer entstehen. Entlang der Geländer fassen Heckenbänder den Raum; dazwischen wachsen über 600 Bäume. Auch seitlich gegen das Wohnquartier ist die Betonummantelung der Autobahn begrünt. Mit den strukturierten Mauergärten verschwindet der Beton hinter dem Grün. Die Parkgestaltung steht dabei im Kontrast zu den Aussenräumen der Gartenstadt Schwamendingen mit ihren Rasenflächen und Einzelbäumen.

Steppenklima

Auf dem künstlichen Felsen ist das Klima trocken und windig, auf eine fix installierte Bewässerung wurde verzichtet. Der Landschaftsarchitekt Matthias Krebs von Krebs und Herde nennt es «ein Steppenklima». Denn die Pflanzenwahl orientiert sich an Trockenstandorten, wie es sie im Jura, im Wallis oder in südeuropäischen Trockenwäldern und den kontinentalen Steppen Osteuropas gibt. Trotz oder gerade wegen dieser Bedingungen ist die Artenvielfalt im Park hoch. Gemäss Pflanzliste wurden alleine im Silber-Garten über 90 Arten von Kugeldisteln über Strandhafer bis Riesenfenchel gepflanzt.

Nicht nur das Klima ist extrem: Auf der ganzen Einhausung ist die Substratschicht mit 40 bis 90 cm dünn; mehr konnte aus statischen Gründen nicht ausgehandelt werden. Bäume und Kleinbauten stehen darum dort, wo es der Tunnelquerschnitt statisch erlaubt.

Alles zum Thema Biodiversität finden Sie in unserem E-Dossier.

War die Vernetzung der Landschaftsräume über die Einhausung von Anfang an intendiert, so war erst nur eine Basisbegrünung auf dem Tunnel vorgesehen. Heute unbestritten relevante Klimathemen wie Hitzeminderung oder Biodiversität standen damals noch nicht oben auf der Agenda. «Der Diskurs hat das Projekt im richtigen Moment eingeholt», sagt Krebs, «in diesem Sinne war die lange Planungszeit dem Projekt zuträglich.» Die zusätzliche Ausstattung des Parks mit Schattendächern, Spielplatz, Pavillon und viel mehr Bäumen machte ein Kredit der Stadt Zürich von 2021 möglich. Zu diesem Zeitpunkt war der Spatenstich für die Einhausung schon erfolgt.

«Vielfalt durch Vielfalt»

Um die Artenvielfalt und die Verschränkung zwischen Flora und Fauna zu erhöhen, stiess Biodiversitätsexperte Dani Pelagatti 2020 zum Team. «Vielfalt wird durch Vielfalt geschaffen», sagt er. Eine vielfältige Pflanzenwahl bedeutet auch eine artenreiche Tierwelt, denn es gibt zahlreiche Insekten, die auf bestimmte Pflanzen angewiesen sind. Ein anschauliches Beispiel, wie vielseitig eine Pflanze genutzt wird, ist die Eselsdistel: Ihre Blüten werden von Wildbienen, Schmetterlingen und Schwebfliegen besucht, die Blätter dienen als Futter für die Raupen des Distelfalters, und die «Pflanzenwolle» der filzig behaarten Blätter bietet Nistmaterial für Wollbienen.

Zudem gibt es im Überlandpark unterschiedliche Biotopstrukturen, wie es sie im urbanen Umfeld nur wenig gibt: Totholzstrukturen, Steinhaufen, Sandflächen und fugenreiche Betontrockenmauern. Die Mauersteine wurden eigens für das Projekt entwickelt, mit einer unregelmässigen, rauen Oberfläche gegen unten und einer glatten gegen oben. Gedreht und gestapelt ergeben sich diverse Ritzenformen, ideale Nistplätze und Unterschlüpfe für Kleintiere.

Neue urbane Natur

Der Überlandpark ist nicht nur ein Naherholungsgebiet, er ist auch ein undogmatisches Experimentierfeld für eine zukunftsfähige Stadtnatur. Die Bepflanzungen wurden zusammen mit dem Substrat und dem geringen Bodenaufbau in einer Versuchsanlage getestet und so die Pflanzenwahl und der Aufbau des Substrats justiert. Die Bodensubstrate sind nach Standort unterschiedlich aufgebaut und mit Pflanzkohle durchsetzt, um besser Wasser zu speichern und die Wurzeln in tiefere Bodenschichten zu lenken.

Gepflanzt wurden im Park sowohl einheimische Bäume als auch Arten aus trockenwarmen Klimazonen, die als «Zukunftsbäume» gelten, da sie widerstandsfähiger gegenüber Hitze und Trockenheit sind. So etwa die Mazedonische Eiche oder der Französische Ahorn. Solche Bäume sind nur auf Bestellung verfügbar und mussten eigens für den Park angezogen werden. Auch dafür war der lange Vorlauf bis zur Realisierung von Vorteil.

«Die Natur verändert sich ohnehin. Entscheidend ist, auch anspruchsvollere Arten einzubeziehen und das Unerwartete als Chance wahrzunehmen», sagt Dani Pelagatti. So ist der Park nicht nur gestaltete Natur, sondern auch ein Experimentierfeld, das sich durch die Entwicklung der Vegetation verändern wird, indem manche Pflanzen wieder verschwinden, sofern der Mensch nicht eingreift.

Beobachtungslabor

Ein wissenschaftliches Monitoring im Auftrag der Bauherrin Grün Stadt Zürich begleitet seit 2024 die Entwicklungen von Flora und Fauna im Überlandpark. Solche Beobachtungen sind wichtig, um zu wissen, welche Arten sich etablieren können – bislang gibt es dazu erst wenige Studien. Im Fokus stehen unterschiedliche Tierarten wie Wildbienen, Falter, Heuschrecken oder Vögel. Die ersten Feldaufnahmen im Park zeigten eine schnelle Besiedlung des neuen Naturraums und es konnten bereits 165 verschiedene Tierarten beobachtet werden.

Nach Flora und Fauna werden sich mit den neuen Wohnbauten entlang des Parks auch die Menschen die Räume noch stärker aneignen – spazieren, sich auf einen der langen Bänke setzen oder am grossen Brunnen spielen. Noch aber scheint der Park fast mehr noch ein Naturraum zu sein.

Lesen Sie hier mehr zum Ueberlandpark auf der Einhausung der A1 in Zürich-Schwamendingen.

Ueberlandpark, Zürich-Schwammendingen

Bauherrschaft

Bundesamt für Strassen ASTRA; Kanton Zürich; Stadt Zürich

Architektur und Städtebau

agps architecture, Zürich

Landschaftsarchitektur

Krebs und Herde Landschaftsarchitekten, Winterthur

Ingenieurinnen und Ingenieure

Inge K12plus: Locher, Zürich; Emch+Berger, Bern; Bänziger Partner, Zürich

Statik und Auflasten

Basler & Hofmann, Zürich

Biodiversität

bunterhund, Zürich

Signaletik

Integral Axel Steinberger, Zürich

Lichtplanung

Vogt und Partner, Winterthur

Rankgerüst

Gähler und Partner und Jakob Rope Systems

Mobiliar (Konstruktionsplanung)

Burri Public Elements, Zürich

Spielgeräte

Kukuk Schweiz

Projektdaten

Planerwahlverfahren: 2007, 1. Preis

Projektierung: 2008–2022

Realisation: 2023–2025

Fertigstellung: Mai 2025