Gleisarena: Präzision und Sinnlichkeit

Wie können Architektinnen und Architekten wieder zu Hauptakteuren bei der Gestaltung von Raum und Stadt werden? Das Büro Made In beweist mit einem Gebäude beim Zürcher Hauptbahnhof, dass Architektur auch in einem sehr eng gesteckten Projektrahmen qualitätvollen Stadtraum schaffen kann – vorausgesetzt, die Planenden sind bereit, Risiken einzugehen.

Das Programm für die Gleisarena ist nicht aussergewöhnlich: Geschäftsflächen im Erdgeschoss und Büroräume in den Obergeschossen. Dagegen ist die architektonische Herausforderung bemerkenswert, denn das Gebäude übernimmt durch seine prominente Lage eine repräsentative Aufgabe: Bahnreisende nehmen es als eine der Eingangspforten zur Stadt wahr. Ausserdem befindet es sich in unmittelbarer Nähe zum Landesmuseum Zürich.

Aus dem von den SBB ausgelobten dreistufigen Wettbewerb im selektiven Verfahren1 ging das Projekt von Made In Architekten aus Zürich als Sieger hervor. Für die Umsetzung mussten sie allerdings in einigen Punkten von ihrem ersten Entwurf abrücken: Der geforderte Durchgang zu den Perrons teilt das Gebäude nun in zwei Körper. Die Lage der Erschliessungskerne und Eingänge wurde entsprechend angepasst. Verglichen mit einigen formal deutlich radikaleren Projekten aus der Feder der beiden Partner François Charbonnet und Patrick Heiz mag die Gleisarena eher brav erscheinen, genau genommen steht sie diesen in Sachen Eigenwilligkeit aber in nichts nach.

Architektur – Infrastruktur

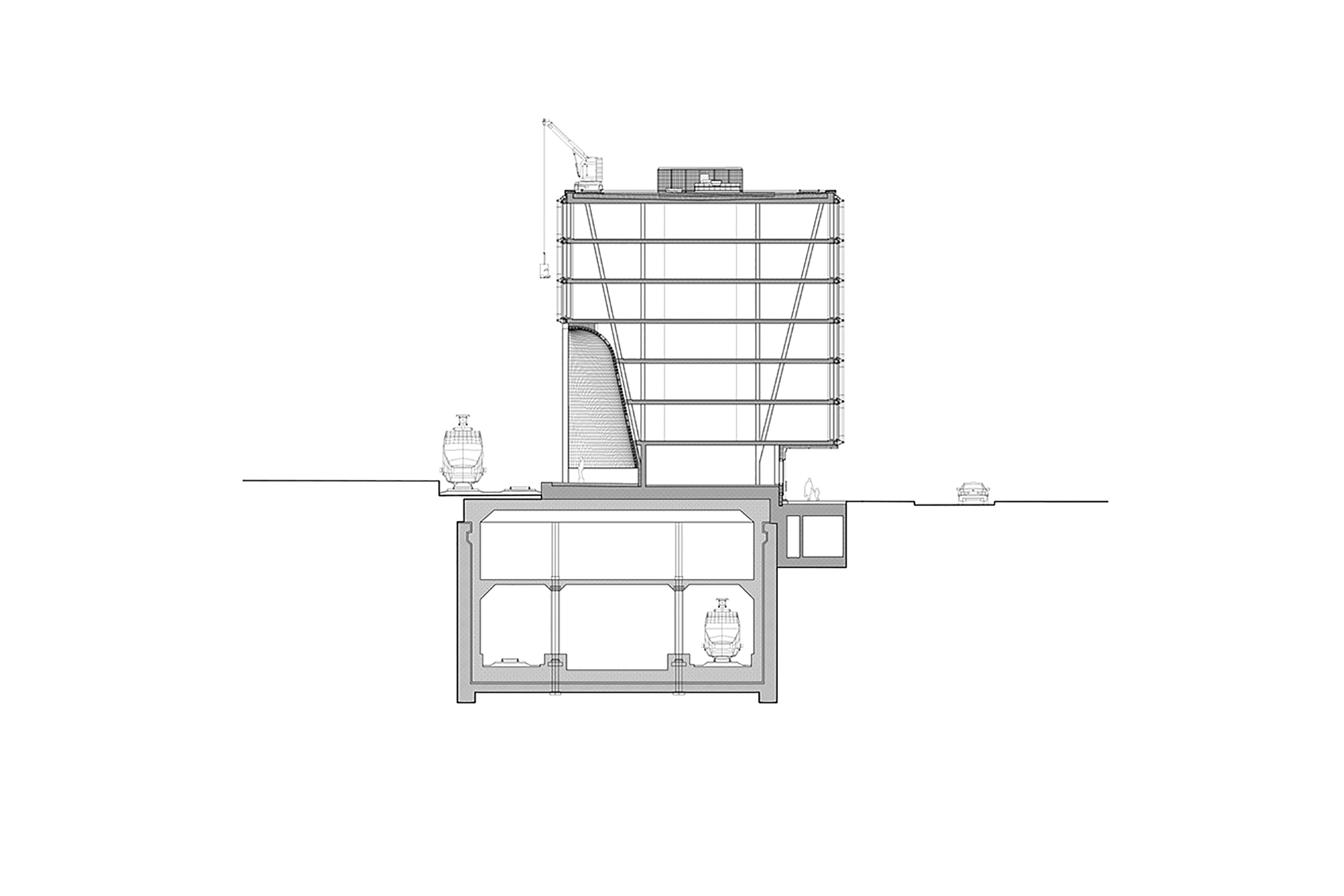

Das Projekt hat die spezielle Lage des Gebäudes zwischen Hauptbahnhof und Kreis 5 sehr treffend interpretiert, indem es den aus der Gleisnähe resultierenden Infrastrukturcharakter in einer energischen, an die Industriearchitektur angelehnten Geste formalisiert. Der Bau erhält ein entschieden urbanes Gepräge. Ein asymmetrischer Kopfbau schliesst das Ensemble zur Museumstrasse, zum Sihlquai und dem Perronzugang hin ab. Stirnseitig ist die gewünschte doppelte Höhe in der Ausführung leider nicht mehr lesbar, da das schwarze Band des Zwischengeschosses im Verhältnis zu den feinen Hauptprofilen sehr präsent geworden ist.

Zur Zollstrasse hin erstreckt sich die mit Vorsprüngen versehene Seitenfassade eines Langbaus, der an den Strassenraum anschliesst und ihn atmen lässt. Zum letzten Gleis hin nimmt die Neigung der über das Perron gewölbten Fassade und des inneren Tragwerks explizit Bezug auf die Perrondächer, die Meili & Peter und Knapkiewicz & Fickert vor 25 Jahren entworfen haben.

Die Wölbung, die gemäss Jury die Infrastrukturanforderungen der Bahn erfüllt, ist ein formales Element, das auf die bestehenden Perrondächer reagiert und sie abschliesst. Sie besteht aus 44 000 von Hand gesetzten Glasbausteinen und grenzt die Büros vom Gleisfeld ab. Die Glasbausteine stehen im Kontrast zu der dunklen Verglasung und den matten Profilen des übrigen Baus und spiegeln die vorbeifahrenden Züge sanft wider. Das Gebäude wird so zu einem Teil der Infrastruktur wie auch der architektonischen Umgebung.

Die geometrische Lösung einer «mehrdimensionalen Kurve», entwickelt sich über 150 m wie eine «anatomische Form», so François Charbonnet, und endet erstaunlicherweise in einer Geraden. Diese «anatomische Mechanik»2, dieses Zusammenspiel von Technik und Handwerkskunst erinnert durchaus an die Haltung, die Le Corbusier im Zusammenhang mit dem Bau der Kapelle Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp einnahm. Er berief sich auf die Poesie des unbeschreiblichen Raums und brach endgültig mit der rein funktionalistischen Ästhetik der Moderne. Dieser angenommene «unbegreifliche Irrationalismus»3 ist eine Position mit beschränkter politischer Tragweite, im aktuellen Baukontext aber unbedingt unterstützenswert.

Alternativer Blickwinkel

Der Umsetzungsprozess der Europaallee (vgl. «Der lange Weg zur metropolitanen Geste») ist ein anschauliches Beispiel für die Mechanismen, die heute die Produktion von Raum bestimmen: Konjunktur, Kunde, Politik, Rationalisierung. Und natürlich die Verdichtung, sofern diese der Renditeoptimierung der Grundstücke und Bauten dient.

Im Gestaltungsplan zeigt sich, welch enormer Massstab hier der Stadt und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern aufgezwungen wird. Die Volumen unterscheiden sich nur noch durch ihre Fassaden. Der kritische Betrachter erkennt die einheitlichen Raster, die Logik der Immobilienwelt, und fragt sich, wie er sich diese Ungetüme wohl zu eigen machen und darin leben könnte.

Auf der gegenüberliegenden Seite der SBB-Gleise, an der Zollstrasse in der Nähe des Hauptbahnhofs, wurde hingegen ein neues Teilstück der Stadt geschaffen, das mit dem bestehenden Stadtgeflecht verbunden und für eine Aneignung zugänglich ist (vgl. «Zwischen Strasse und Gleisfluss»). Dazu mag auch die kleinere Massstäblichkeit des Ensembles beitragen, doch was vor allem überzeugt, ist die architektonische Interpretation von öffentlichem Raum und differenzierten Gebäuden.

Mit der Gleisarena verfügt der Standort nun über eine Architektur, die zur Kontemplation einlädt und der es gelingt, aus dem engen Korsett der üblichen Rahmenbedingungen auszubrechen. Die Architekten von Made In wenden hier eine Architektur des Widerstands an. «I prefer not to»4 nannte der Architekt Peter Swinnen, der ehemalige Stadtbaumeister von Brüssel, diese Haltung: François Charbonnet und Patrick Heiz ziehen es vor, «die entscheidenden Anfangsphasen eines Projekts nicht negativ einzuschränken», auch wenn das im ausgeprägt opportunistischen Umfeld der Wettbewerbsarchitektur «selbstmörderisch oder, schlimmer noch, ideologisch wirken mag».

Für sie ist ein Ansatz, der einen alternativen, kritischen Blickwinkel aufzeigt, «das unveräusserliche Recht des Architekten und seine radikalste Form des Widerstands».5 Die Architekten von Made In haben zudem einen Modus Operandi entwickelt, der es ihnen erlaubt, Wettbewerbe nicht in erster Linie als Akquisitionsmittel zu betrachten, sondern als Gelegenheit, eine Haltung zu definieren. Sie sehen das Projekt als Chance, über das Programm und die Randbedingungen hinauszugehen und die Bedeutung ihrer Arbeit zu hinterfragen.

Metropolitane Energie

Die räumliche Qualität des Perrons zwischen der Wölbung der Gleisarena und den Bahngleisen erzählt von Geschäftsleuten, die hier auf dem Weg zur nächsten Sitzung kurz auf ihren Zug warten, vom schnellen Lebensrhythmus einer dynamischen Schweiz. Die Fenster in der Wölbung und die Fassadenprofile zeichnen Kreuze auf das Gebäude, die an das Logo der SBB erinnern. Diese hat sich als Bauherrin flexibel gezeigt, indem sie gewisse Abstriche bei der Quadratmeterzahl zuliess und 50 cm Geschosstiefe opferte. Dadurch gewinnt die Fassade an Plastizität, was für den Ausdruck des Gebäudes entscheidend ist.

Weil die Bauherrin für die Wölbung auf einen Teil der Geschossflächen verzichtete und die wesentlichen Aspekte des Projekts bei den Verhandlungen unangetastet blieben, zeichnen sich die Mietflächen nun durch einen aussergewöhnlichen räumlichen Charakter aus: grossformatige Fenster auf der einen und die besondere Wirkung der Glasbausteine auf der anderen Seite. Diese für Büroräume unüblichen Elemente zeigen, dass die Architekten ihre wichtigsten Anliegen durchsetzen konnten. Nicht zuletzt hat auch die Jury das Projekt unterstützt und den Wert einer nicht ganz in den Raster passenden, aber aussagekräftigen Haltung erkannt.

Architektinnen und Architekten müssen nach wie vor als kritische politische Akteure auftreten und für den fundamental öffentlichen Charakter der Stadt und des Raums einstehen, zumal die Grundeigentümer dies nicht (oder selten) tun werden. Im pedantischen, bürokratischen Umfeld der Schweiz, wo die Wirtschaft der Stadt die Logik der Zahlen aufzwingt, muss der Architekt Position beziehen können. Die Planenden müssen die Beziehung des Gebäudes zu seiner Umwelt hinterfragen, die Grenzen zwischen Öffentlichem und Privatem gestalten, Lebensräume entwerfen können.

«Leben heisst bewerten, doch innerhalb eines Prozesses, in dem Werte weitergegeben werden […]. Das heisst, dass wir Verantwortung für die Werte tragen, die wir vielleicht nicht selber geschaffen haben, für deren Aufrechterhaltung, wenn nicht gar überzeugte Verteidigung wir aber zuständig sind»6, das wollte uns Nietzsches Zarathustra sagen.

Ist die Gleisarena ein zu obsessives, ein zu trockenes Werk? Nach meiner Auffassung handelt sich um ein lebendiges architektonisches Objekt, das eine metropolitane Ästhetik für ein internationales Zürich vorlegt. Das Gebäude wird zum architektonischen Ereignis, das in einem spezifischen räumlichen Kontext stattfindet und sich darin mitteilt. Wenn man das Werk an der Zollstrasse betrachtet, kommt man nicht umhin, an die Präzision von Mies van der Rohes Architektur zu denken. Gern erinnert man sich an Fritz Neumeyers Kommentar zu Mies’ Werken: «von beherrschter Gestalt, entschiedener Grosszügigkeit und einem Mass von Endgültigkeit und Objektivität, das sie mit einer Aura umgibt, der man sich nur schwer entziehen kann». 7 Solche Gebäude sind selten und wertvoll. Nun hat Zürich eines mehr davon.

Der Text erschien zuerst auf Französisch in TRACÉS 5–6/2020.

Anmerkungen

1 Siehe Cedric van der Poel, «Made In Zurich», TRACÉS 10/2015: «Falls die Rentabilitätsansprüche der SBB nicht in die weitere Entwicklung des Projekts eingreifen, könnte die Ästhetik der Südfassade der zwei von Made In entworfenen Gebäude sie zu ikonischen Objekten machen.»

2 François Charbonnet im Interview mit dem Autor, 17. Dezember 2019. Siehe auch min.swiss/writing

3 J. K. Birksted, Le Corbusier and the Occult, MIT Press, 2009.

4 «I prefer not to», Studio Peter Swinnen, D-Arch/ETH Zürich (2017). Electronic Letters on Bartleby, 2017.

5 ebd.

6 Paul Mathias in der Einführung zu «Also sprach Zarathustra» von Friedrich Nietzsche, GF-Flammarion, 2006.

7 Fritz Neumeyer, Mies van der Rohe: das kunstlose Wort. Gedanken zur Baukunst, DOM Publishers, 2016.