«Auch bei uns sind starke Schadenbeben möglich»

Einst war das Bauingenieurwesen eine statische Angelegenheit. Die Erkenntnis, dass Gebäude auch eine Dynamik entwickeln können, brachte hierzulande Professor Dr. Hugo Bachmann unter die Leute.

Herr Bachmann, Sie kamen 1969 als Professor an die ETH Zürich. Erdbebensicheres Bauen spielte damals keine Rolle in Forschung und Lehre. Wie kamen Sie dazu, sich für dieses Gebiet zu interessieren?

Mein Interesse am erdbebensicheren Bauen begann 1976 mit dem Erdbeben im Friaul. Das war ein schweres Beben mit vielen Toten und Verletzten, das man bis in die Schweiz verspürte. Es löste erste Fragen danach aus, wie es eigentlich hierzulande mit der Erdbebensicherheit unserer Bauwerke aussieht. Behörden und Bauherrschaften wandten sich mit diesen Fragen an die ETH, doch auch dort gab es keine Antworten. Es existierte zwar der Erdbebendienst, der aber lediglich Orte und Stärke von Beben registrierte. Am Institut für Baustatik und Konstruktion IBK interessierte sich niemand besonders für diese Thematik – ausser mir. Also begann ich, mich mit dem Thema zu beschäftigen, 1978 bot ich zum ersten Mal eine Vorlesung dazu an: Erdbebensicherung von Bauwerken.

Wie haben Sie sich das Wissen dazu erarbeitet? Gab es schon Forschung zu dieser Thematik? Etwa aus Japan, das ja stark erdbebengefährdet ist?

Das hat sich langsam aufgebaut. Nach etwa zehn Jahren hatte ich die weltweiten Kontakte, in Europa, aber auch nach Kalifornien und Japan. Zudem konnte ich zweimal in Neuseeland an der University of Canterbury in Christchurch ein Sabbatical verbringen, jeweils für drei bis vier Monate. Dort, wo seinerzeit Professor Thomas Paulay wirkte, der auf seinem Gebiet Weltspitze war, habe ich viel gelernt. Mit seiner Methode der Kapazitätsbemessung, hat er das erdbebensichere Bauen weltweit auf den Kopf gestellt. In Neuseeland habe ich mich vertieft damit auseinandergesetzt und dann das Verfahren mit Vorträgen an Universitäten und der Veranstaltung von Fortbildungskursen nach Europa gebracht. Später, in den 1990er-Jahren, war ich einige Male auf internationaler Vorlesungstour, mit Einladungen nach Japan und an kalifornische und kanadische Universitäten.

Erstaunlich ist, dass Sie dieses Thema aus der Schweiz heraus etablierten. Die Schweiz gilt ja nicht als hochgefährdetes Erdbebengebiet.

Es gab kein Bewusstsein dafür, dass auch bei uns sehr starke Schadenbeben möglich sind. Das war das grösste Hindernis. Sie sind zwar seltener zu erwarten, können aber ähnlich stark ausfallen wie Beben in Italien oder in Griechenland.

Wie beginnt man mit der Forschung und Lehre zu einem Thema, zu dem noch nicht viel Wissen vorhanden ist? Muss man die Leute erst einmal für das Thema sensibilisieren?

Ich habe damit angefangen, verstehen zu wollen, was mit Bauwerken bei einem Erdbeben passiert – eine anspruchsvolle Materie. Es brauchte mehrere Jahre, bis ich das einigermassen verstanden hatte. Vor allem der Bereich der elastischen und plastischen Dynamik, der Schwingungen und der fortschreitenden Plastifizierungen der Bauwerke und Tragwerke infolge Erdbeben, ist sehr anspruchsvoll. Ich habe damals eine Vorlesung dazu erarbeitet und gehalten. Gleichzeitig habe ich mit Forschungsprojekten begonnen, und so bin ich mit der Zeit stärker in die Thematik eingedrungen.

Schafft man mit dem Mut, in eine neue Thematik einzusteigen, gleichzeitig auch eine Sensibilisierung für das Thema?

Nein. Das war eine Sache, die vorerst ausschliesslich an der ETH stattfand. Die Sensibilisierung weiterer Kreise und der Bevölkerung war etwas ganz anderes. Das habe ich ebenfalls angestrebt, zum Beispiel durch politische Aktionen. Auf mein stetes Bestreben hin wurde im Jahr 2000 die «Koordinationsstelle des Bundes für Erdbebenvorsorge» im Bundesamt für Umwelt geschaffen. Das konnten wir aber nur erreichen, weil wir im Vorfeld durch viele Artikel in der Tagespresse sensibilisierten. Aber natürlich mussten wir erst einmal wissen, von was wir reden. Zunächst mussten wir verstehen, was mit den Bauwerken bei einem Erdbeben passiert, und dann, wie sie den spezifischen Bodenbewegungen standhalten können. Ich empfand es immer als Privileg, an einer renommierten Hochschule auf einem Gebiet arbeiten zu können, das ich mir selbst aussuchen konnte. Es gab niemanden, der einem das Thema vorgegeben hätte. Aber daraus entstand auch eine Verpflichtung, sein Wissen zu teilen, und damit auch ganz konkret Menschenleben zu retten. Ganz im Geist des «Citoyen», des Bürgers, der aktiv und eigenverantwortlich am Gemeinwesen teilnimmt und dieses mitgestaltet.

Glücklicherweise wurde Ihre Arbeit in der Praxis noch nie auf die Probe gestellt. Muss die Bestätigung für Ihre Forschung und Lehre mit dem grossen Erdbeben erst noch kommen?

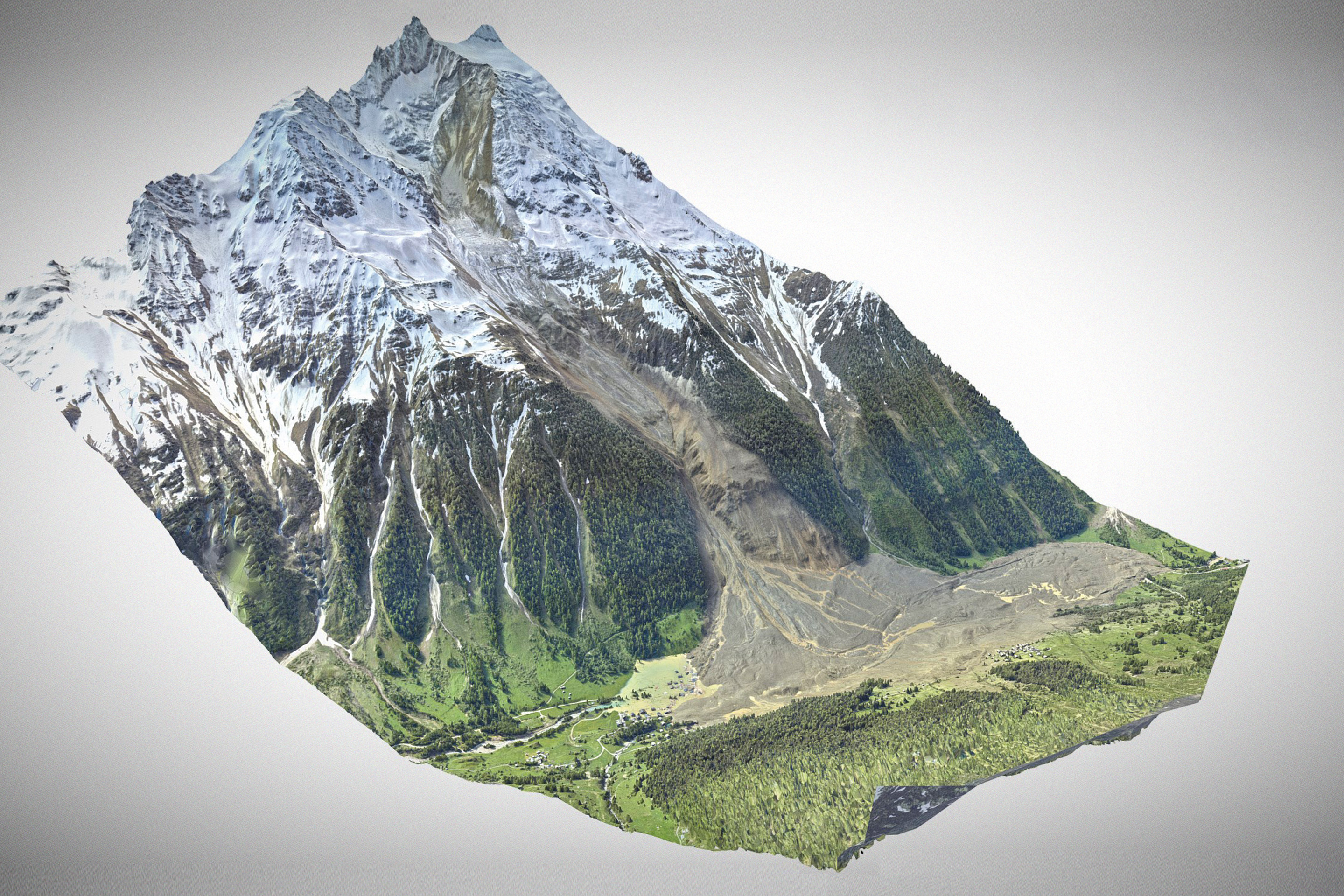

Ja, das ist so. In der Schweiz hatten wir bisher kein so grosses Erdbeben, dass eine Bestätigung für unsere Methode hätte liefern können. Aber im neuseeländischen Christchurch gab es 2010 und 2011 zwei gewaltige Erdbeben mit grossen Zerstörungen. Dort stehen Bauten, die ab den 1980er-Jahren mithilfe der Methode der Kapazitätsbemessung geplant und erstellt worden sind. Sie haben sich besser verhalten, als zu erwarten gewesen wäre. Ein Bauwerk ist kollabiert, später hat man herausgefunden, dass dort bei der Planung schwere Fehler gemacht worden sind. Aber alle Bauten, bei denen die Methode korrekt angewendet wurde, sind stehen geblieben. Das war der Test.

Um nochmal auf die Schweiz zu kommen: Auch hier ist ja viel passiert, beispielsweise im Versicherungswesen. Was braucht es für diese breite Sensibilisierung über Ingenieurkreise hinaus?

Dafür ist die Stiftung für Baudynamik sehr wichtig. 2005 haben wir dort damit begonnen, Faltblätter für Bauherrschaften zu erstellen, das erste hiess: «Erdbebensicherung von neuen Bauten». Anschliessend kam eines für die Ertüchtigung bestehender Bauten, was sehr viel anspruchsvoller ist. 2010 kamen dann die Recht- und Haftungsfragen dazu. Vor zwei Jahren haben wir ein viertes ergänzt: «Schwingungs- und Erschütterungsprobleme». Ein weiterer Baustein bei der Sensibilisierung sind Preise wie der Seismic Award oder auch der Baudyn Award, bei denen mustergültige Bauten und innovative Persönlichkeiten ausgezeichnet werden.

Sie sagen, die Ertüchtigung auf Erdbeben sei bei einem bestehenden Bau viel komplexer als bei einem Neubau. Liegt das daran, dass man das Bauwerk bei einer Ertüchtigung bis ins Detail verstehen muss?

Einen Neubau kann man heute standardmässig erdbebensicher bauen. Anfangs konnten das nur wenige Spezialisten, mit den Jahren hat sich das Wissen verbreitet, und fand Eingang in die entsprechenden Normen.

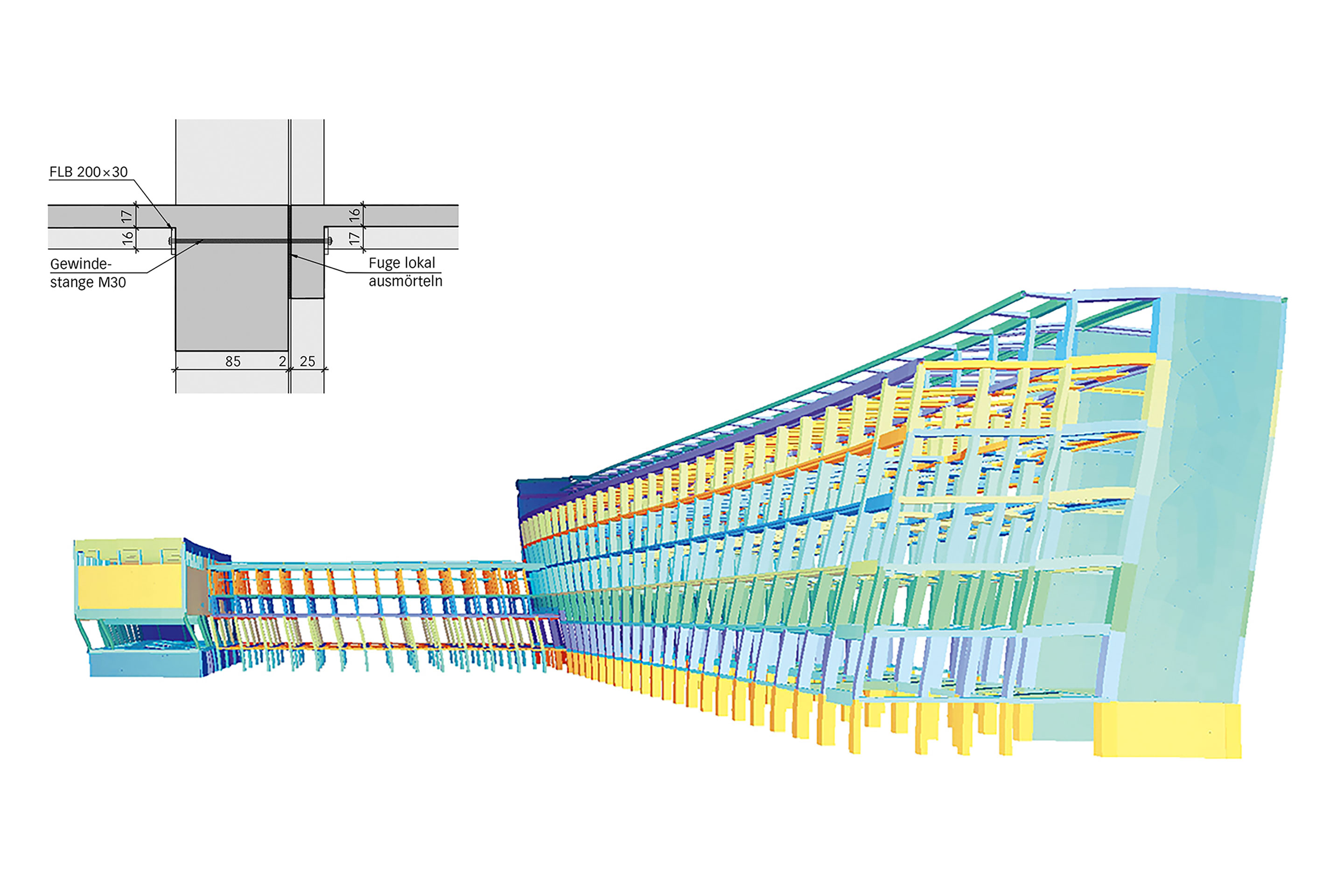

Im Bestand muss man ganz anders anfangen. Dort stellt sich meist schon die Frage: Gibt es überhaupt Pläne? Und wenn man Pläne hat, sind es nicht nur Schalungspläne, oder sind es Pläne, die Bewehrungen und ihre tatsächliche Lage zeigen? Eventuell muss man Sondierungen durchführen – das haben die Bauherrschaften meist nicht gern. Heutzutage kann man anschliessend im Allgemeinen ein Finite-Elemente-Modell erstellen und daran die Einwirkung eines Erdbebens testen. Und dann kommt die Frage: Wenn die Tragstruktur nicht ausreicht – was lassen sich für Massnahmen treffen, die nicht im schlimmsten Fall den gesamten Charakter des Baus zerstören? Für solche Aufgaben sind oft Kenntnisse und Verfahren aus der jüngeren Forschung nötig, die über die aktuellen Normen hinausgehen. Das ist die hohe Schule, wo Erfahrung und Fachkenntnis zu einem Mehrwert zusammenkommen.

➔ Eine ausführliche Version dieses Gesprächs finden Sie hier.

Gesprächspartner

Dr. Hugo Bachmann ist emeritierter Professor am Departement Bau, Umwelt und Geomatik. Er war ab 1977 ordentlicher Professor am Institut für Baustatik und Konstruktion der ETH Zürich. Sein hauptsächliches Tätigkeitsfeld waren die Baudynamik und das Erdbebeningenieurwesen. Ende September 2000 ging er in den Ruhestand.