Numériser une catastrophe bien réelle

Blatten

Lorsque la menace d’une catastrophe comme celle de Blatten est identifiée, il est indispensable de disposer de données pour en assurer le suivi et réagir à temps. Parmi les outils à disposition des géologues, les modèles numériques de terrain (MNT) permettent de quantifier les volumes en jeu et de suivre leur mouvement. De la récolte des données à leur publication sur un géoportail, TRACÉS s’est rendu en Haut-Valais pour suivre ce processus.

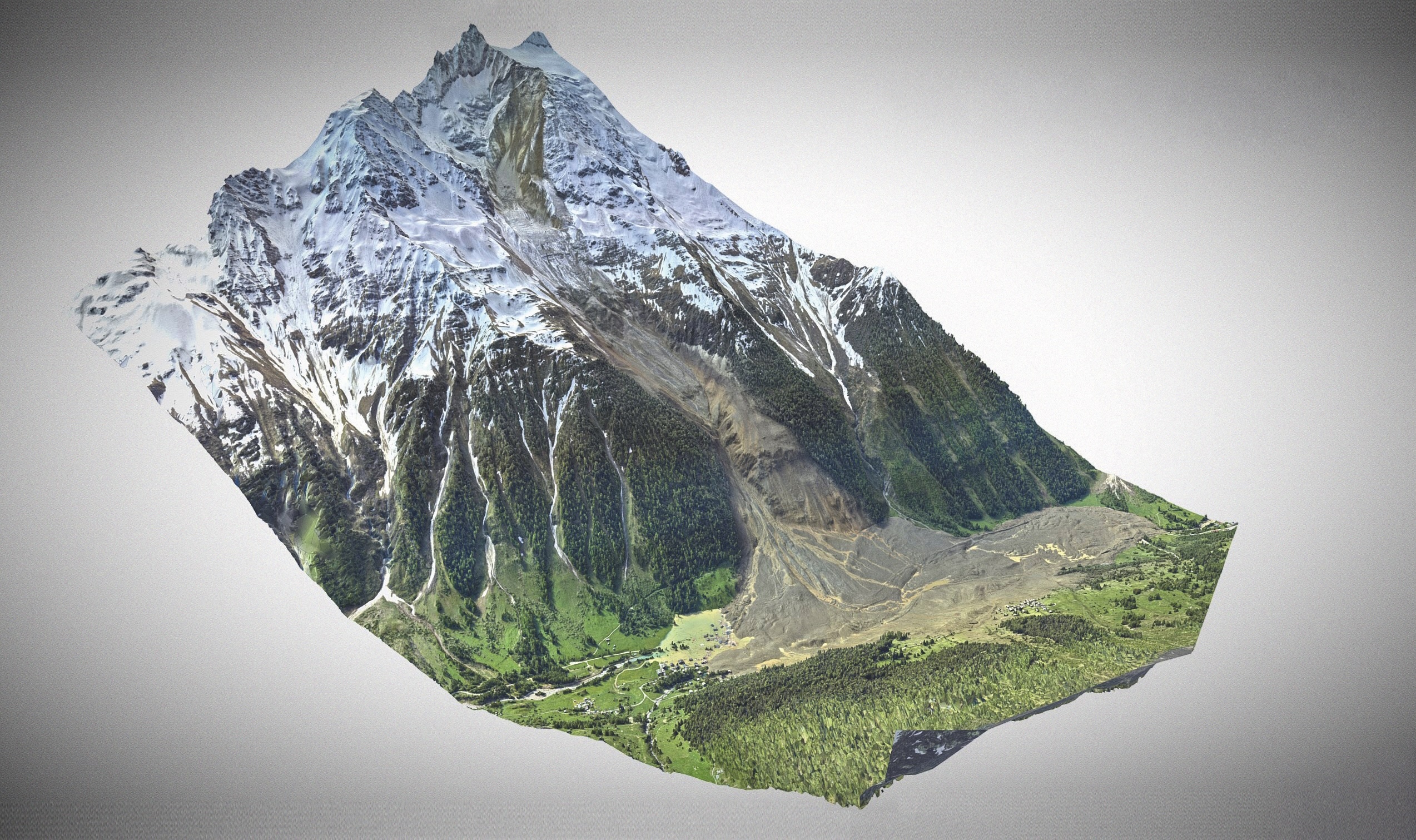

Disposer de géodonnées précises est primordial non seulement pour analyser, comprendre et quantifier une catastrophe comme celle qui a ravagé le village haut-valaisan de Blatten le 28 mai 2025, mais aussi pour aider les divers acteurs à planifier leurs interventions sur le terrain. Sur un périmètre restreint comme ici (<10 km2), la combinaison de données LiDAR et d’images aériennes offre la possibilité d’obtenir très rapidement des cartes 2D/3D sur mesure et très précises permettant de suivre l’évolution de l’événement et de quantifier les phénomènes qui y sont encore à l’œuvre. Le 10 juin dernier, TRACÉS a pu accompagner une telle mission de cartographie aérienne mandatée par l’État du Valais.

Il est un peu moins de 8h du matin lorsque j’arrive à l’héliport de Rarogne (VS), en compagnie de Jesse Lehaye, doctorant du Laboratoire de mensuration et d’observation terrestre (ESO) de l’EPFL. Sur le tarmac, nous attend Julien Vallet. Cet ingénieur en génie rural spécialisé en géomatique dirige Sixense Helimap, un bureau de cartographie aérienne spécialisé dans l’acquisition et le traitement de données LiDAR et photogrammétriques.

De retour d’un premier vol qui avait pour but de réaliser un relevé thermique de la zone de dépôt de l’écroulement de Blatten, il est affairé à retirer les équipements solidarisés à une potence placée sous le nez d’un hélicoptère de type Ecureuil B3. Un autre système de mesure, plus volumineux et composé de cinq caméras, d’un LiDAR et d’une antenne GPS, prend maintenant place sur l’imposant tube d’acier. Sur le devant de ces instruments, Jesse Lehaye ajoute une caméra hyperspectrale (voir encadré ci-dessous).

Une préparation minutieuse

Après avoir connecté les câbles d’alimentation et de données, nous prenons place à bord de l’hélicoptère. Julien Vallet s’assure du bon fonctionnement de ses instruments de mesure avant de donner le feu vert à Julie May, notre pilote. La turbine siffle, le rotor se met en mouvement et nous voilà un peu plus tard à remonter le Bietschtal, un vallon sauvage du versant nord de la vallée du Rhône, en direction de la spectaculaire pyramide granitique du Bietschhorn (3934 m).

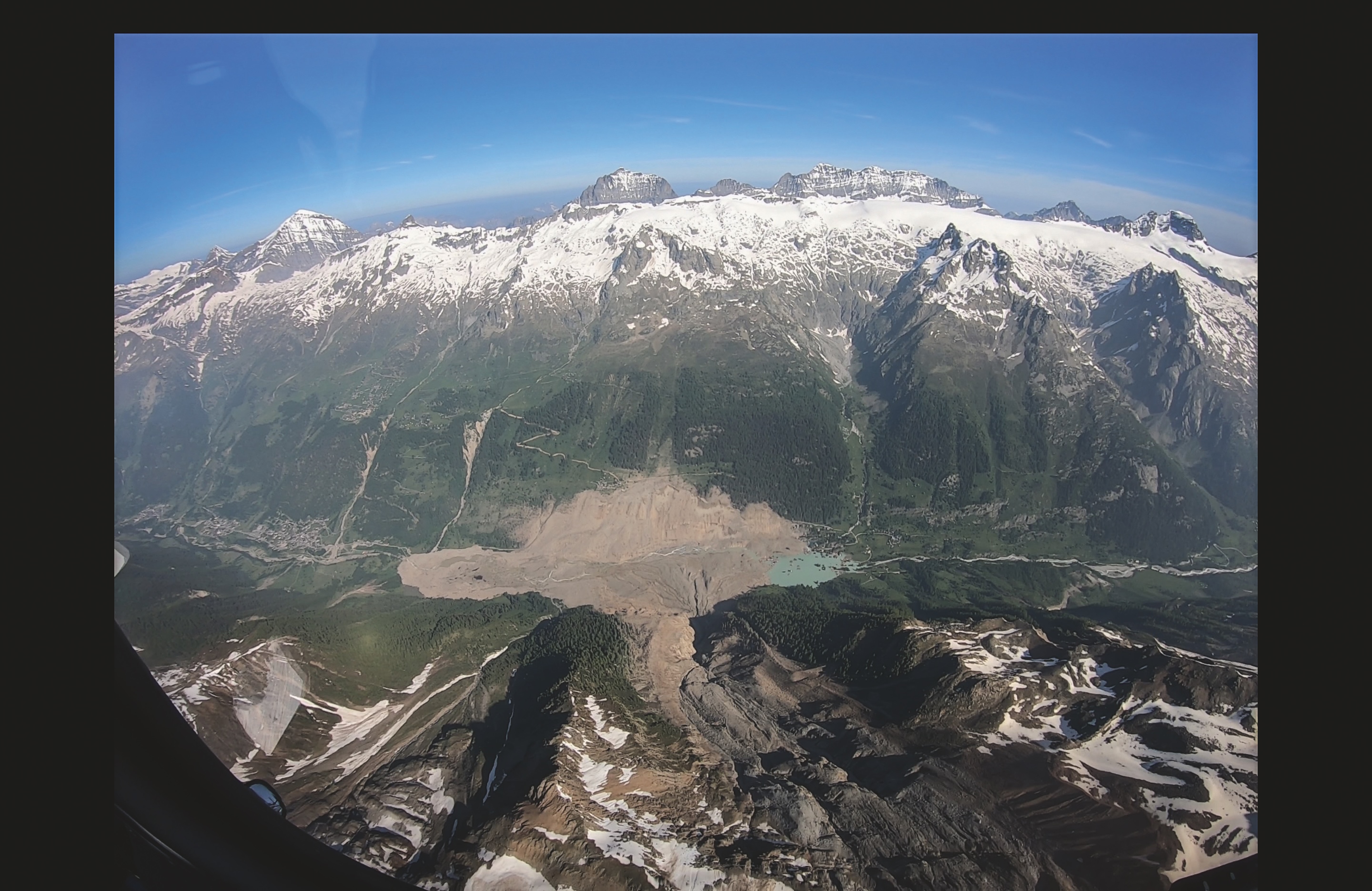

Le vol est calme et nous nous élevons rapidement au-dessus de la couche de fumées en provenance du Canada qui recouvre la Suisse depuis quelques jours: le paysage s’ouvre sur l’arc alpin, du Finsteraarhorn au Mont Blanc en passant par les Mischabel. De petites turbulences se font sentir au moment de franchir la crête qui nous sépare du Lötschental. Longeant le versant NW du Bietschhorn à une altitude de 3600 m, nous faisons route en direction du Kleines Nesthorn (3342 m), une modeste éminence rocheuse dont bien peu de monde avait entendu parler avant la mi-mai 2025.

La montagne balafrée

Quelques centaines de mètres sous nos pieds, la niche d’arrachement et ses amas de rochers encore instables se dévoilent soudainement. 2000 m plus bas, la zone de dépôt s’étale au fond de la vallée. D’en avoir tant vu les images dans les médias, la scène semble presque familière, à un détail près: l’ampleur du phénomène, qui ne se révèle vraiment qu’une fois mis à l’échelle du paysage.

Suivant les indications d’altitude de Julien Vallet, Julie May rejoint l’entrée de la première des 14 lignes de vol que nous allons suivre ce matin. Le plan de vol tracé par l’ingénieur vise à couvrir l’ensemble de la zone sinistrée tout en maintenant une certaine hauteur – 600 m env. par rapport au sol – et en suivant au mieux les sinuosités du relief pour éviter au maximum les angles morts. Ces lignes virtuelles se matérialisent sur l’écran d’une tablette. Pour la pilote, la difficulté consiste à trouver le bon zoom: trop gros, elle aura de la peine à anticiper les changements de trajectoires; trop faible, elle risque de trop se décaler latéralement. Une mire, plus abstraite, lui permet également d’ajuster ses manœuvres. Piloter la machine, surveiller le ciel et respecter les lignes de vol lui demandent une attention de tous les instants.

Rayon laser et nuage de points

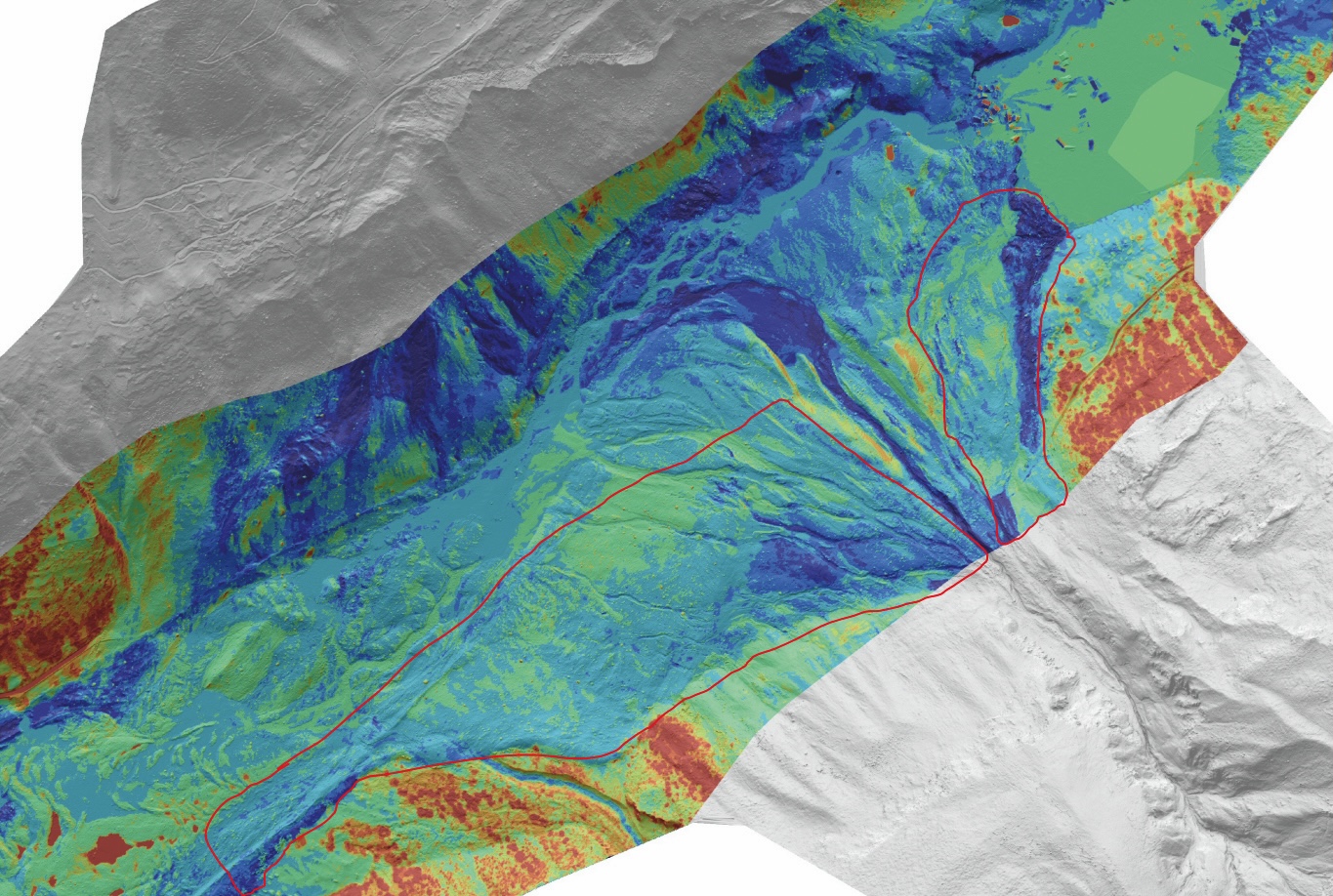

Invisible à nos yeux, le puissant rayon laser du LiDAR est en action. Grâce à un miroir rotatif, il balaie sans répit la topographie perpendiculairement à la direction de vol de l’hélicoptère. Chaque seconde, ce ne sont pas moins de deux millions d’impulsions laser qui frappent le sol. À chaque écho détecté (env. 1.4 million par seconde) correspond un temps d’aller/retour permettant de mesurer la distance parcourue par l’impulsion laser correspondante. En y associant la position de la source (au moyen d’un GPS différentiel et d’une centrale inertielle) et l’angle du faisceau laser à l’instant t, on peut calculer les coordonnées du point ayant généré l’écho avec une précision d’environ 5 cm en altimétrie et 7 cm en planimétrie et venir alimenter un nuage de points dont le traitement ultérieur permettra d’obtenir un modèle numérique du terrain (MNT).

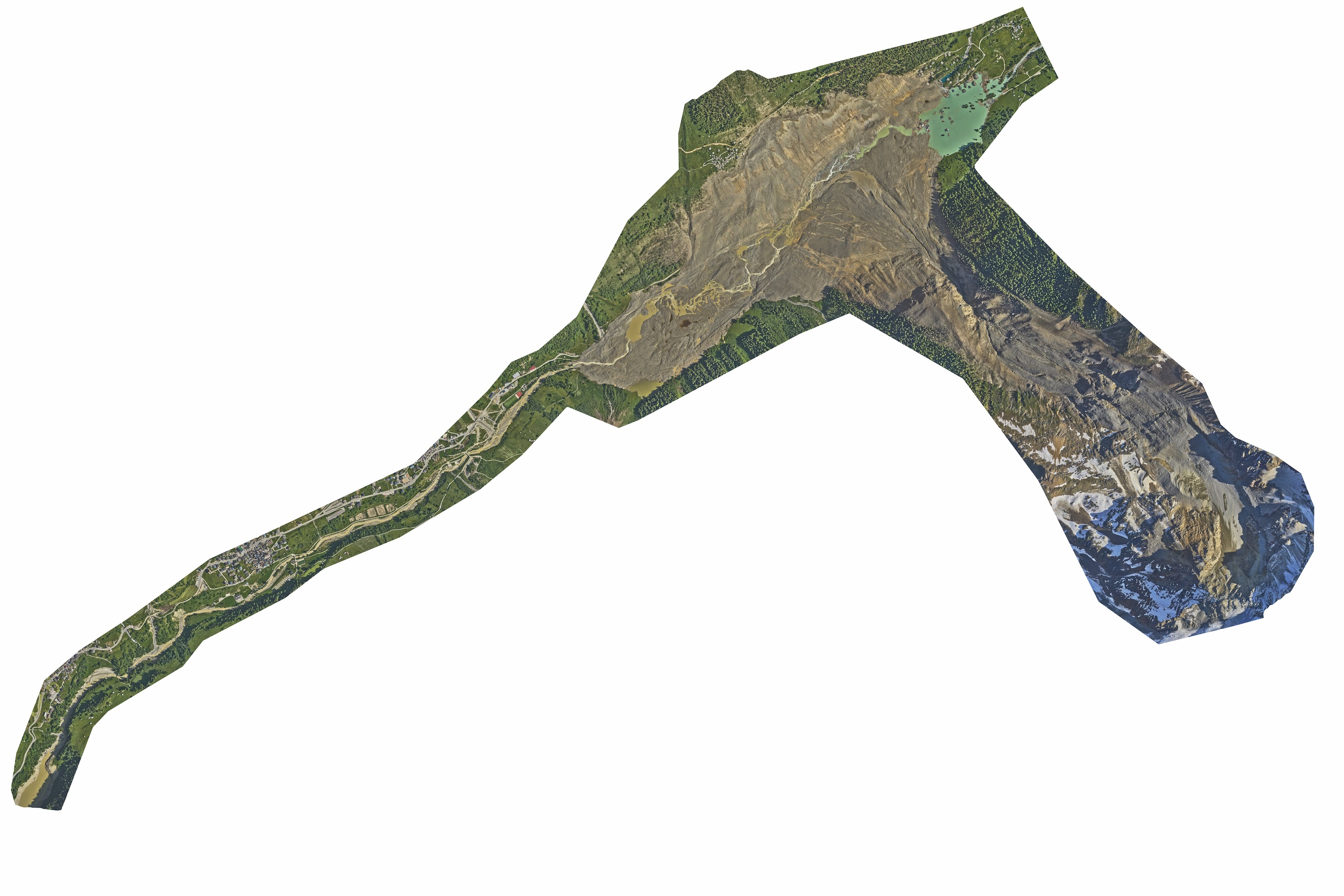

Les cinq caméras numériques, toutes pointées dans une direction différente, mitraillent elles aussi le flanc de la montagne. Le traitement photogrammétrique des clichés ainsi acquis permettra d’obtenir des images orthorectifiées, soit des images dont la géométrie a été redressée de façon que chaque pixel qui la compose semble avoir été capté à son exacte verticale. Toutes les déformations liées au relief ainsi qu’à l’orientation de la caméra et à ses optiques étant éliminées, on obtient une carte photographique 2D où angles et distances sont mesurables. À l’aide de points de référence, on peut superposer cette carte 2D au MNT et obtenir ainsi une carte 3D.

Premiers signes d’activité

Les lignes de vol s’enchaînent, alternant montées et descentes dans l’axe du Lötschental, à chaque fois un peu plus bas en altitude. Chaque passage permet de mieux appréhender la catastrophe: la niche d’arrachement, le vide béant laissé par l’écroulement du glacier sous le poids des éboulements successifs, le vertigineux toboggan emprunté par les millions de tonnes de glace et de roche, le hameau de Weissenried qui, bien que situé 200 m au-dessus du fond de la vallée sur le côté opposé n’a été épargné que de peu. Et enfin, bien sûr, les restes de Blatten, inondés ou épargnés par cette tragédie en trois actes. Si la zone de la catastrophe est inaccessible car encore trop dangereuse, nous distinguons déjà des traces d’activité dans sa périphérie, comme cette pelleteuse qui ouvre un accès carrossable vers Blatten depuis la route menant à la station de ski de Lauchernalp.

Nous voilà arrivés à l’extrémité de la dernière ligne de vol. Il est temps de faire un grand virage à 360°, nécessaire au recalibrage des instruments de mesure, avant d’entamer la remontée vers le Bietschhorn. Les volutes de poussière qui apparaissent régulièrement sous le Kleines Nesthorn démontrent que la montagne n’a toujours pas récupéré de la brutale accélération de son rythme géologique. Le plongeon sur l’héliport, 3000 m plus bas, est l’occasion pour les deux ingénieurs de lever les yeux de leurs écrans de contrôle.

Retour au sol

1h15 après notre départ, nous voilà de retour, à démonter et à ranger le matériel. Julien Vallet prend la direction de l’arc lémanique, où l’attend le traitement des nombreuses données acquises lors de ce dernier volet d’une campagne de trois vols.

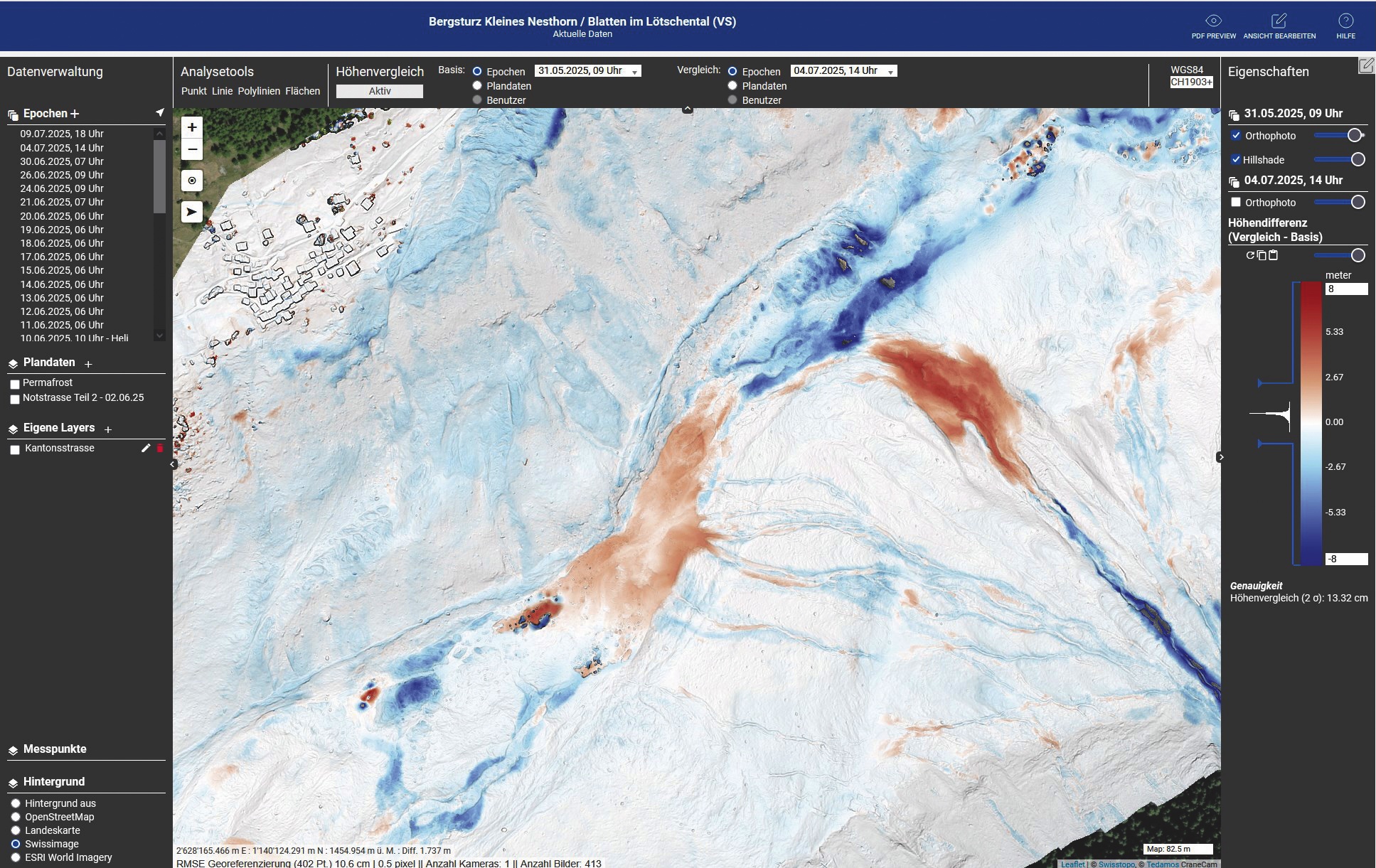

Les orthoimages et le MNT ainsi produits arrivent douze heures plus tard environ dans les serveurs du bureau d’ingénieurs Terradata. Cette entreprise de 150 employés, spécialisée dans l’acquisition et le traitement de géodonnées, a reçu du Canton du Valais le mandat d’effectuer des relevés répétés de la surface de la zone impactée et de produire sur cette base des MNT. «Dans la partie basse, au niveau du dépôt, ces relevés sont effectués quotidiennement et de manière automatisée par un drone sans pilote basé à Wiler», explique Mario Studer, ingénieur géomètre et membre de la direction de Terradata. À une heure programmée de façon à éviter tout conflit avec les hélicoptères d’Air Zermatt habilités à travailler dans la zone, ce drone décolle du conteneur dans lequel il est stocké, pour autant que les capteurs météorologiques disposés sur le conteneur lui donnent le feu vert: les drones sont en effet sensibles aux vents forts. «Si le vol est automatisé, la loi impose toujours qu’un pilote puisse, depuis son bureau, reprendre la main sur le drone en cas de problème», poursuit Mario Studer.

Drone…

Suivant un plan de vol préétabli, l’appareil de type DJI Dock 3 survole et photographie la zone de dépôt depuis une altitude comprise entre 30 et 400 m environ. L’autonomie du drone s’avérant trop faible par rapport aux dimensions de la surface à traiter, il doit revenir à son point de départ pour recharger ses batteries après un demi-vol. Il en profite également pour téléverser les images déjà acquises et dont le traitement photogrammétrique est lui aussi automatisé. Les MNT ainsi produits sont rapidement disponibles sur le portail web TEDAMOS développé par Terradata, sur lequel les différents spécialistes des bureaux d’ingénieurs et des services de l’État du Valais impliqués à Blatten peuvent en extraire les informations nécessaires à leur travail.

… ou hélicoptère?

Pour l’acquisition des géodonnées sur la partie haute de l’effondrement de Blatten, comprenant la niche d’arrachement et la zone de transit des matériaux, Terradata a recouru aux services de Sixense Helimap: en effet, en raison de la différence d’altitude entre la partie basse et la partie haute de la zone, un drone viderait sa batterie très rapidement à essayer de gagner 2000 m d’altitude. Sans compter que le vent est bien souvent trop fort pour effectuer un vol en toute sécurité. «Ces vols en hélicoptère coûtent plus cher, c’est pourquoi le Canton n’en a commandé que trois (23 et 29 mai ainsi que 10 juin), explique Mario Studer. Mais la fréquence de vol plus faible est compensée par une plus grande qualité et une meilleure précision des données obtenues.»

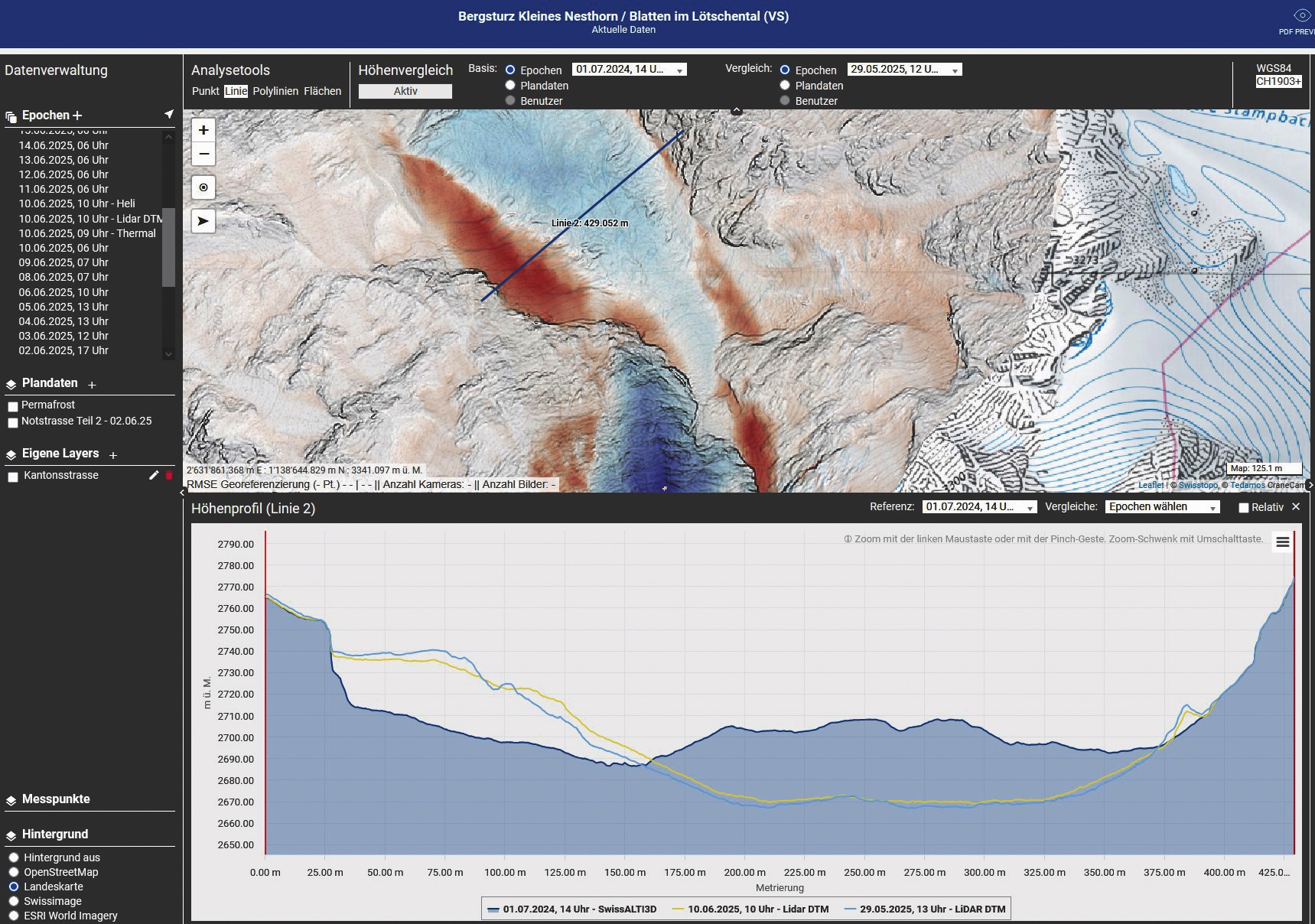

Si un MNT permet de déterminer la géométrie d’une surface, la comparaison de deux modèles permet de calculer l’évolution verticale d’un même point. Dans un premier temps, cela a permis aux géologues de déterminer les volumes de roche et de glace impliqués dans l’effondrement du Kleines Nesthorn et du glacier de Birch ainsi que l’épaisseur du dépôt, qui atteint 35 m au niveau de l’ancien lit de la Lonza.

Du terrain au géoportail

Sur l’interface du géoportail TEDAMOS, Mario Studer poursuit la démonstration. Il choisit deux dates et effectue la soustraction des MNT y correspondant. «Le bleu correspond à une perte d’altitude, le rouge à un gain», explique-t-il. On peut voir que dans cet intervalle de temps, la surface du dépôt a eu majoritairement tendance à perdre de l’altitude. En effet, environ un tiers du volume du dépôt est constitué de glace, seuls 10% du volume du glacier étant passés à l’état liquide, par friction, lors de l’effondrement. «Cette glace fond, poursuit Mario Studer, et les géologues veulent savoir à quelle vitesse cette masse se tasse.» Sur l’écran, on distingue également des zones plus foncées, qui correspondent à des zones d’érosion et de dépôt secondaires dues à des laves torrentielles. Le logiciel permet de mettre en évidence les zones les plus actives et d’en déterminer la volumétrie.

La démonstration se poursuit. Mario Studer dessine une ligne sur le tracé de l’ancienne route tel qu’indiqué sur la carte de swisstopo, qui représente l’état antérieur à la catastrophe. En prenant le dernier MNT disponible, il peut rapidement déterminer la hauteur d’éboulis qui recouvre la route. «Cette information sera très utile pour les équipes qui devront intervenir à Blatten, explique l’ingénieur. Elles pourront ainsi planifier au mieux les travaux à venir et les moyens à engager une fois que tout ou une partie de la zone sera à nouveau accessible.»

De Blatten à Brienz

À l’heure de notre entretien, la situation semblait se stabiliser à Blatten. Le rythme des vols de drone pouvait diminuer. Mais, au même moment, c’est à Brienz, dans les Grisons, que la montagne s’est remise à bouger, obligeant ici aussi les autorités à évacuer à nouveau le village après quelques mois de répit. Un répit que les spécialistes de Terradata, mobilisés à Brienz également, n’auront pas connu.

1 Light Detection and Ranging, soit «radar» optique

2 Le survol de la zone fait l’objet d’un Notam (Notice to Airmen) entraînant des restrictions de vol afin de sécuriser le travail des équipages habilités à opérer sur place.

3 Pour en savoir plus sur le LiDAR cinématique, voir Julien Vallet et Philippe Schaer, «Des nuages sur la route», TRACÉS 3/2016

4 Deux vols par semaine depuis le 23 juin 2025 avec les drones automatisés et un vol mensuel en hélicoptère jusqu’au sommet du Nesthorn

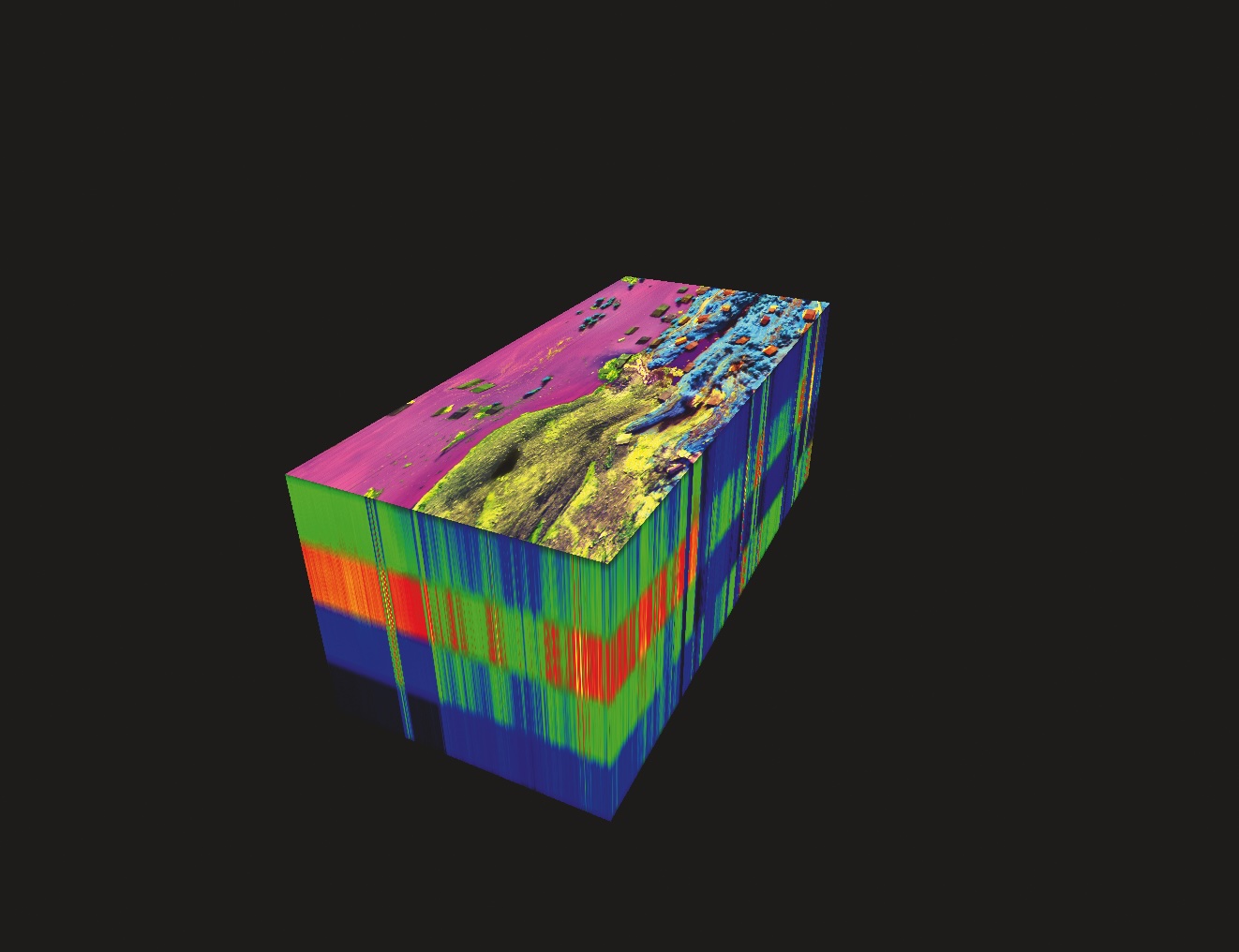

Caméra hyperspectrale

Alors que les capteurs d’une caméra numérique ne sont sensibles qu’aux longueurs d’onde correspondant aux couleurs primaires (RGB, soit rouge-vert-bleu), ceux d’une caméra hyperspectrale le sont pour plusieurs centaines de bandes de fréquence continues entre 400 et 1000-2500 nm. L’information qui en ressort est traitée sous forme de vecteurs à autant de dimensions. Leur combinaison détermine une signature spectrale, sorte d’empreinte digitale, propre à chaque matériau, ce qui permet de pouvoir distinguer sur les images aériennes différentes essences végétales ou différents types de roches/minéraux.

ARES, un consortium d’institutions de recherche suisses dirigé par l’Universtié de Zurich et qui regroupe l’ETHZ, l’EPFL, l’Empa, l’Eawag, les Universités de Fribourg, de Genève et de Lausanne ainsi que le Centre international pour la simulation de la Terre, a récemment fait l’acquisition d’une caméra hyperspectrale développée par le prestigieux Joint Propulsion Laboratory de la NASA situé à Pasadena, en Californie. Cousine d’un modèle placé à bord de la station spatiale internationale pour étudier divers phénomènes se produisant à la surface de la Terre – comme la détection de panaches de méthane –, la caméra suisse est quant à elle opérée à bord d’un avion de type Cessna 208B Grand Caravan EX. Pour assurer un bon fonctionnement et éviter toute dérive des mesures, elle est refroidie à une température constante de -220 °C. Un tel appareil est évidemment complexe à mettre en œuvre. C’est pourquoi les campagnes de mesure se font à l’occasion de campagnes ponctuelles de longue durée où la caméra reste à bord de l’avion. Le hasard a voulu que l’effondrement de Blatten se produise au moment où une telle campagne avait lieu sur les volcans du sud de l’Italie. Les chercheurs du consortium ont profité du rapatriement de l’avion vers la Suisse pour prolonger leur mission et survoler la zone de l’éboulement avec leur caméra hyperspectrale, avec comme objectif de pouvoir déterminer les caractéristiques minéralogiques de la surface de l’éboulement. Ce vol a eu lieu le 11 juin dernier.

Les chercheurs de l’EPFL ont profité du vol cartographique du 10 juin pour placer sur l’hélicoptère une caméra hyperspectrale beaucoup plus petite et plus simple d’emploi car ne nécessitant pas de refroidissement. Ce vol test avait pour but de travailler aux corrections géométriques à appliquer aux données et donc au couplage avec le système de positionnement GPS/centrale inertielle du LiDAR. Ces corrections sont importantes car contrairement au capteur d’une caméra numérique classique, de nombreux capteurs hyperspectraux utilisent une conception à balayage linéaire. Cette conception pose des défis importants pour la rectification des images et l’étalonnage des paramètres intrinsèques et extrinsèques de la caméra.

Caractéristiques du vol du 10 juin 2025

Scanner laser: Riegl VQ780ii

Centrale inertielle: IXBLUE AirINS

Caméra nadir: combinaison de cinq caméras PhaseOne IXMGS120-35 mm, 2 × IXM100-50 mm et 2 × IXUR1000-70 mm

Caméra hyperspectrale: Resonon PIKA L (281 spectral Channel 400-1000 nm)

Caméra thermique: Flir SC655

Vol: vertical à env. 620 m sur sol avec le système V3 (2000 kHz)

Vitesse d’acquisition: env. 50 kt

Taille moyenne de pixel au sol: env. 6 cm

Densité nominale de points LiDAR: env. 120 pts/m2

Précision: env. 5 cm en altimétrie, env. 7 cm

en planimétrie; 1 sigma sur surface dure

Imagerie thermique (survol à 380 m sol): résolution de 50 cm

Imagerie hyperspectrale: pixel de env. 60 cm