Bauliche Barrieren in Marseille

Zum Tag des öffentlichen Raums

Von Zürich aus ist die Stadt am Mittelmeer mit dem Zug in sechs Stunden erreichbar. Dort angekommen und den Blick aufs Blaue gerichtet hat man das Gefühl, in einer multikulturellen Stadt ohne Grenzen zu sein – aber mit baulichen Barrieren.

Marseille hat 2600 Jahre Migrationsgeschichte hinter sich. Grussworte Unbekannter, ein Wortwechsel in der Bäckerei und rege Hilfsbereitschaft sind Teil eines unausgesprochenen Codes. «Offenheit» ist ein wichtiger Begriff hier. Nur spiegelt er sich nicht in der Stadtplanung wider. Stattdessen stösst man auf Barrieren, die manchmal auffällig, mitunter aber auch unmerklich sind.

Marseille hat gegenüber anderen EU-Städten Nachholbedarf. Das zeigt sich im Zustand der öffentlichen Infrastruktur, der politischen Uneinigkeiten oder der Veralterung der öffentlichen Schulen. Zäune, Poller und unebene Bürgersteige zeugen von mangelnder kommunaler Verwaltung. Als Reaktion darauf werden private Lebensräume durch Gitter und automatische Tore begrenzt.

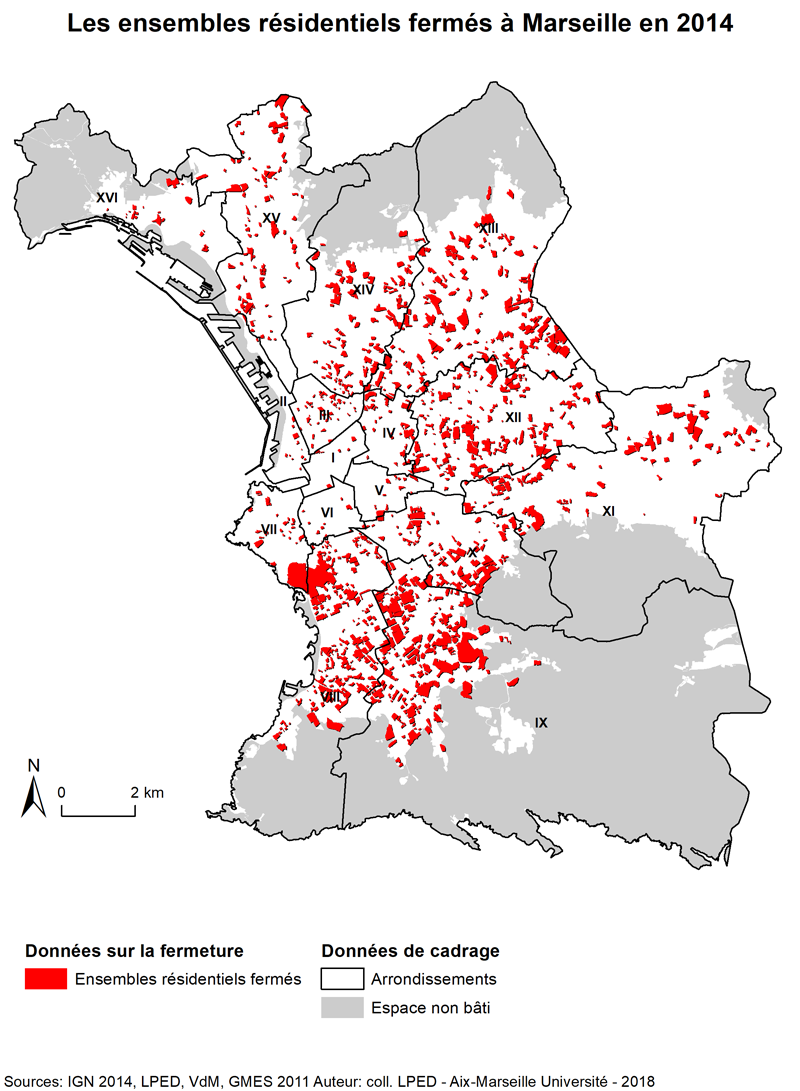

Marseille rühmt sich als Stadt mit den meisten «gated communities» Europas, sogenannten «résidences fermées», Tendenz steigend. Die prägende Kraft dieses «urbanisme de la peur» stellt die Offenheit des (vielleicht romantisierten) Bilds eines kosmopolitischen Marseilles und des öffentlichen Raums in Frage.

Marseille Alltag

Die Marseillaises sind an diese Barrieren gewöhnt. Es gibt kaum eine Strasse, die nicht mit überflüssigen Barrieren bestückt ist, und man hat das Gefühl, dass sie den reibungslosen Ablauf auf der Strasse eher behindern, als dass sie Schutz bieten. In einem Klima der Videoüberwachung, des Anti-Terrorismus-Dispositivs «Vigipirate» und des von Politik und Gesellschaft auferlegten Gefühls der Angst werden Barrieren allgegenwärtig und auch nicht mehr hinterfragt.

Als Neo-Marseillaise aber wundert man sich dann doch und erfährt rasch eine gewisse Enttäuschung, wenn die Antwort der Hiesigen lautet: «Parce que ça, c'est Marseille» («Weil es halt Marseille ist»). Daran kann und will man nichts ändern, denn diese Barrieren sind Teil einer lokalen und nationalen Mentalität geworden.

Neue Stadtentwicklung

Wie können künftige Projekte in diesem fragmentierten und von Sicherheit geprägten Kontext geplant werden? Ist es überhaupt möglich, Barrieren zurückzubauen? Wie geht man in neuen Entwicklungsgebieten damit um?

Die Herausforderung des Ausbaus des Bahnhofs Saint-Charles im Rahmen des Projekts «Marseille Saint-Charles à 360°» verdeutlicht das Spannungsverhältnis zwischen der Schaffung eines offenen, in die Stadt integrierten Bahnhofs und der vorherrschenden Kontroll-Mentalität. Ausgehend von einem Interview mit Michael Güller vom Schweizer Büro Güller Güller architecture urbanism, das derzeit auch am «Masterplan Stadtraum Bahnhof Luzern» arbeitet, fragen wir nach, ob eine Öffnung in seinen Augen möglich ist.

Lesen Sie auch die Buchrezension zum Architekturführer Marseille.

Sein Fazit: Im Vergleich zur Schweiz, wo Bahnhöfe oft als öffentliche Räume konzipiert werden, die fliessend und zugänglich sind und sich in das Stadtgefüge eingliedern, sind französische Bahnhöfe eher geschlossene Systeme, die stark reglementiert sind und deren Transparenz nicht im Vordergrund steht. Ziel des Projekts ist es dennoch, die urbane Kontinuität zu erhöhen und den Bahnhof in einen lebendigen Knotenpunkt in der Stadt zu verwandeln. Dies bleibt jedoch eine komplexe Aufgabe, da das derzeitige System viele mentale Barrieren aufbaut.

Kohärenz statt Kontrolle?

In der Zone Euroméditerranée II nördlich der Altstadt liegt das Projekt «Les Fabriques» (14 ha) in der Nähe der neuen Metrostation Gèze (2019) und des grossen Marché aux Puces. Obwohl der Stadtplan die Integration der umliegenden Gebiete betont, wird die Entwicklung als räumlich begrenzt wahrgenommen, wobei physische und infrastrukturelle Barrieren weiter dominieren.

Dies wirft die Frage auf, inwieweit «Les Fabriques» eine echte Verbindung mit der sozioökonomisch vielfältigen Umgebung ermöglichen wird. Wie können diese neuen Entwicklungen oder Lebensräume so gestaltet werden, dass sie offen und gut an die Stadt angebunden bleiben und wie offen sind diese «Freiräume» wirklich? Anne Speicher, Leiterin des österreichischen Büros Baumschlager Eberle Architekten in Marseille, betont das wachsende Bewusstsein dafür, sich nicht in der Fassadengestaltung zu verlieren. Die Herausforderung für das Wohnprojekt von Baumschlager Eberle Architekten in «Les Fabriques» besteht darin, über die reine Architektursprache hinauszugehen.

Das Ziel ist, Lebensräume zu schaffen, die wirklich offen, integrativ und mit der Umwelt verbunden sind. In diesem Zusammenhang zitiert Speicher den kürzlich verstorbenen Papst Franziskus treffend: «Baue keine Mauern, baue immer Brücken.»

Das Bewusstsein ist da. Offen bleiben aber viele Fragen.