«Nur durch Vielfalt sind wir gegen den Klimawandel gewappnet»

Interview mit Urs Lüscher

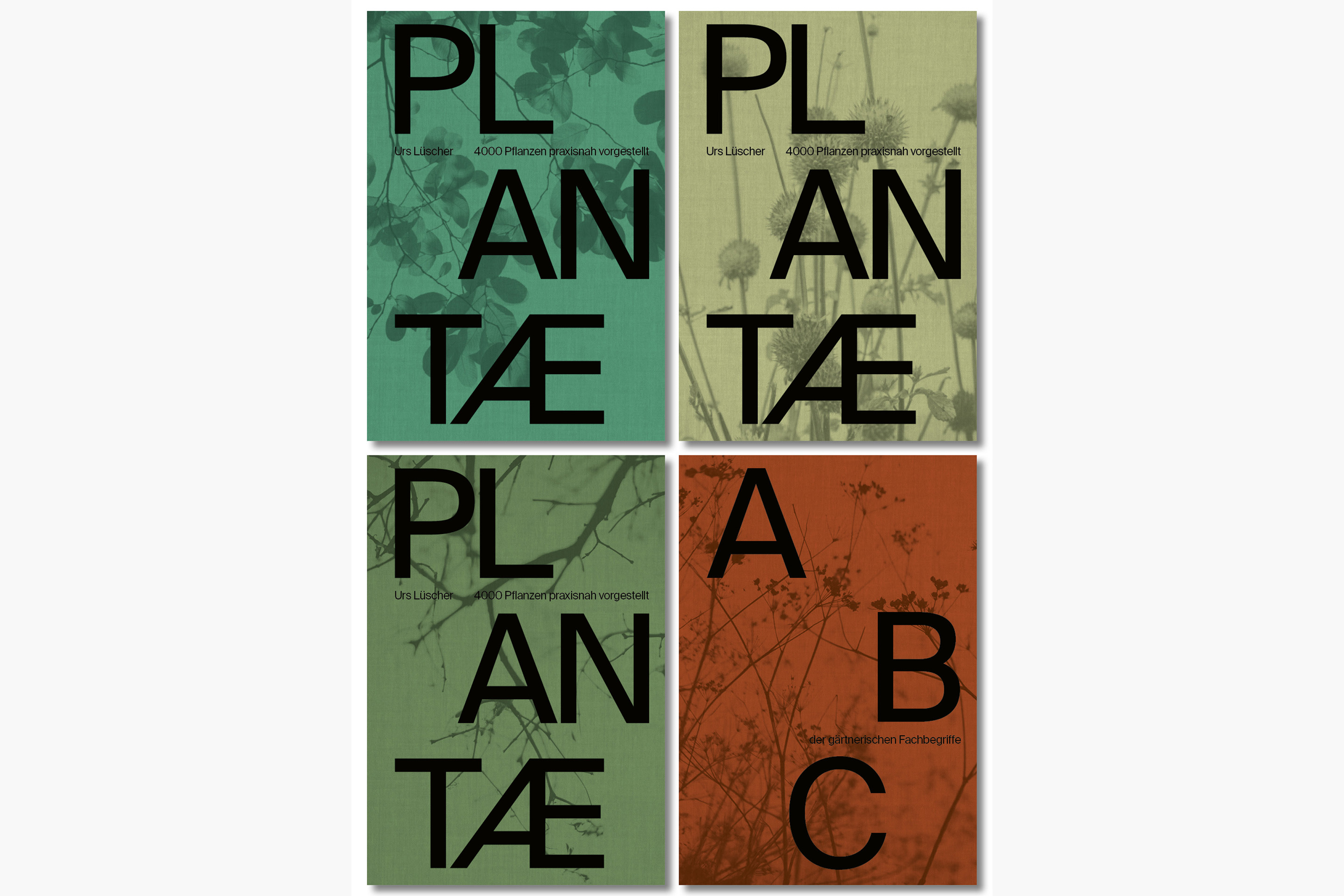

Urs Lüscher, Mitinhaber von Lüscher Gartenbau, hat mit dem Vierbänder «Plantae» ein Kompendium der Pflanzen verfasst. Seine langjährige Erfahrung mit Aussenanlagen umfasst namhafte Projekte mit Fokus auf Pflanzen sowie ihre Eigenschaften im Hinblick auf klimatische Veränderungen, Biodiversität und Kreislaufwirtschaft.

Herr Lüscher, Sie haben während 20 Jahren an der vierbändigen Publikation «Plantae» gearbeitet, was hat Sie dazu motiviert?

Meine Liebe zu den Pflanzen, die Hobby, Beruf und Berufung ist. Zudem stammt verfügbare Fachliteratur oft aus Holland, Deutschland, England und Amerika, und die ist dann entsprechend wissenschaftlich ausgerichtet und hat wenig mit der Praxis und mit der Schweiz zu tun. Zwischen Planerinnen und Gärtnern gibt es Wissenslücken und deshalb fehlt oft das Verständnis. Darum umfasst einer der Bände auch das ABC der gärtnerischen Fachbegriffe, die so jeder versteht.

Es geht aber in erster Linie um die Pflanzen. Mich hat gestört, dass sich die verwendeten Sortimente oft stark gleichen. Böse Zungen behaupten, dass Sie wissen, wer der Absender ist, wenn Sie eine Pflanzenliste für eine Bestellung bekommen. Das zeigt, dass die Auswahl leider oft etwas einseitig ist.

Immer die gleichen Pflanzen? Felsenbirnen zum Beispiel?

Genau, oder Blasenbäume, ein schönes, schirmartiges Gehölz, das nicht allzu riesig wird, relativ unkritisch in der Verwendung ist und eine weite Standortamplitude hat. Es gibt aber viele andere Bäume, die ebensolche Eigenschaften haben, die weniger bekannt sind. Das Buch soll dazu beitragen, dass man im Rahmen des Standorts, der Besonnung und der Bodenverhältnisse Alternativen finden kann. Es ist eine grosse Qualität, wenn jemand ein reiches Repertoire anzuwenden weiss, und zeugt von Landschaftsarchitektur auf hohem Niveau.

Das führt aber auch zum Begriff der Biodiversität.

Wir sehen spannende Projekte, bei denen Biodiversität einen hohen Stellenwert hat. Das muss nicht immer mit einer spektakulären Gestaltung einhergehen, denn der «innere Wert einer Pflanzung» umfasst viel mehr als nur das Visuelle. Toleranz ist der Schlüssel – auch die Ratte erfüllt wertvolle Aufgaben, und wenn man den Nützling will, muss man auch den Schädling tolerieren – sonst verhungert der erste. Ein Ginkgo ist für die Biodiversität nicht der wertvollste Baum. Aber für viele Vögel reicht ein Ort zum Nisten oder ein Ast um sich zu erholten. Im Sommer gibt er Schatten und er filtert Feinstaub, bindet CO2 und produziert Sauerstoff. Auch das ist gut für die Biodiversität. Klar, eine Wildbiene findet nicht viel an den Ginkgos, aber im weichen Holz finden diverse Insekten oder auch Vögel und Mäuse Unterschlupf. Auch absterbende Bäume haben eine hohe Qualität, doch das toleriert man in der Stadt natürlich nicht. Der Ginkgo ist ein spannender Baum, weil er die Fähigkeit hat, sein Geschlecht zu wechseln.

Was haben beim Wetter die Extremereignisse für einen Einfluss auf die Pflanzen?

Wir leben in Bezug auf die Klimadynamik in einer spannenden Zeit. Es ist wärmer geworden, wir haben lange Trockenphasen und dann wieder starken Regen. Da müssen Pflanzen mehr tolerieren, und das hat Auswirkungen. Es ist eine logische Folge, dass die Natur ihre Akteure anpasst und denen den Vorzug gibt, die mithalten können. Damit kommt man schnell auf Begriffe wie «einheimisch» und «fremdländisch». Ich finde, wir müssen einen pragmatischeren Umgang damit entwickeln. Verbunden mit der Freisetzungsverordnungsliste nennen wir sie invasive Neophyten. Aber man sollte differenzierter über «standortgerechte Pflanzen» sprechen. Wir haben wenige Pflanzen, die wirklich Schaden anrichten, und es gibt keine guten und bösen – es gibt vielleicht Pflanzen an einem geografisch falschen Standort. Das ist der Preis der Globalisierung, den wir mittragen müssen.

Und was spielt der Faktor Zeit für eine Rolle?

Wenn wir aus der Perspektive einer Generation einen Zyklus von 50 bis 100 Jahren betrachten, kann es sein, dass eine Pflanze ein Problem darstellt. Aber wenn sich das Klima wandelt und sie sich exzessiv ausbreitet und wir keine Mittel mehr haben, um sie zu bekämpfen, dann wird sie sich durchsetzen. So gesehen kann man sagen, der Neophyt von heute ist der Einheimische von morgen, und damit meine ich in wenigen hundert Jahren. Wir hatten bei uns auch schon Diskussionen darüber, ob wir nur einheimische Pflanzen produzieren dürfen. Aber rund um die Baumschulkulturfläche sind drei Maisfelder – also südamerikanische Pflanzen. Wenn man aus der Drohnenperspektive auf ein Dorf schaut, sieht man: Die grössten pflanzlichen Flächen sind Exoten.

Gibt es Optionen, die Bepflanzung der wärmeren Innenstädte zu verändern?

Die heimische Buche und die Birke sind eher auf dem Rückzug. Aber auch das ist relativ, denn es gibt unterschiedlich geprägte Typen. Es kommt stark darauf an, welche vermehrt werden. Wir haben bei uns Vorgenerationen von Birken aus dem Tessin, die an Südhängen oder an Berghängen auf wenig Humus gewachsen sind. Solche Bäume haben bessere Chancen als einer, der von der Alpen-Nordseite aus einem schattigen Tobel stammt. Es gibt Beispiele im alten Bestand, bei dem sich Pflanzen an den Ort angepasst haben und die über Jahrzehnte oder Jahrhunderte genetische Unterschiede entwickelt haben. Die Wahl des geeigneten Phänotyps wird immer wichtiger.

Auf eine konkrete Situation bezogen bedeutet das: Wenn ein Baum im Gebäudeschatten steht und ein anderer 20 m daneben in der prallen Sonne, dann ist das ein unterschiedliches Mikroklima. Man müsste also eine andere Baumart wählen. Häufig wollen Planende das aber nicht. Doch ich empfehle, möglichst vielfältig alles zu pflanzen und auch Neues auszuprobieren und auf eine gute Selektion zu achten. Andernfalls steuern wir in eine Sackgasse, das ist ein Klumpenrisiko. Nur durch die Vielfalt sind wir möglichst gut gewappnet gegen den Klimawandel. Eine allzu schmale Bandbreite macht uns anfälliger. Ich bin kein Freund von Klimabaumlisten und dergleichen. Im Moment gibt es gewisse Baumarten, die listenbedingt gehypt werden. Solche Arten werden europaweit zusammengekauft und man hat das Gefühl, damit könne man das Klima retten.

Doch es gibt auch positive Tendenzen: Die Stadt Zürich plant zum Beispiel vermehrt Mischalleen. Da kann man neben den kleinklimatischen Besonderheiten auch die Baumgrubengrösse berücksichtigen, die vielleicht nicht in der ganzen Strasse dieselbe ist, weil Werkleitungen sie kreuzen.

In Wettbewerbsbeiträgen werden oft intensiv begrünte Aussenräume dargestellt. Was ist Ihr Rat an Architektinnen und Architekten, damit das schnell Realität wird?

Das Wichtigste ist, dass man bei der Planung von Gebäuden den Garten mitplant, dass Landschaftsarchitektin und Architekt möglichst früh miteinander sprechen und dass man bei der Lage der Baukörper Rücksicht auf Bestandsbäume nimmt. Denn es ist natürlich am sinnvollsten, diese stehenzulassen.

Man kann auch Bäume verpflanzen, wenn sie sehr erhaltenswert sind und es technisch machbar ist. Auch das Thema Bodenschutz ist zentral. Auf gewissen Baustellen läuft vieles nicht optimal und es wird mit dem Boden nicht sorgsam umgegangen – wenn er zum Beispiel mit schweren Maschinen verdichtet wird und man ihn am Schluss mit einer dünnen Humusschicht überdeckt. Die Bepflanzungen kranken dann daran – manchmal noch jahrzehntelang.

Wäre ein Anliegen von Ihnen, dass die Architektinnen und Landschaftsarchitekten auch hier vermehrt mitdenken?

Ja, in der Regel ist der Gartenbauer schon bei der Humusierung dabei. Wenn das Depot lieblos in eine Ecke geschoben wird, kann er agieren. Humus ist etwas Lebendiges. Wenn er zu hoch aufgeschichtet wird, dann beginnt er innerlich zu verfallen und das Bodenleben stirbt. Das riecht unangenehm, nicht nach frischer Erde. Bis sich so ein Boden wieder regeneriert hat, kann es Jahrzehnte dauern. Da kann der Gärtner nicht viel machen. Er muss dann mit dem arbeiten, was er vorfindet. Das ist schade, denn es gibt Zahlen zum Wertanteil des Aussenraums. Je nachdem sind das zwischen 5 und 10 % des Baus.

Wie sah Ihre Zusammenarbeit mit Krebs und Herde Landschaftsarchitekten für die Autobahnüberdeckung in Schwamendingen aus?

Wir haben eine Offerte gemacht für die öffentliche Ausschreibung mit einer enorm spannenden Pflanzliste. Bei der Liste war mir klar, dass Matthias Krebs sich tief in die Materie eingearbeitet hat und das Thema mit einheimischem Gehölz und perennierenden Stauden sowie mit «Secondos» differenziert angegangen ist. Viele Kleinsträucher und Stauden waren nicht im Repertoire einer Staudengärtnerei. Es gab zum Beispiel Kopf-Zwergginster (Chamaecytisus supinus) und andere Pflanzen, die kaum kultiviert werden.

Wie kamen sie ans Ziel?

Botanische Gärten sind zwar untereinander vernetzt, doch sie geben nicht gerne Saatgut heraus, ausser sie haben grosse Mengen davon, und dann ist es auch meistens im Handel erhältlich. Zum Teil hatten wir dank meiner Sammelleidenschaft einzelne Mutterpflanzen. Wir sind auch gut vernetzt – Freaks, wenn ich das so sagen darf. Bis auf zwei oder drei Ausnahmen konnten wir alles organisieren. Aber unter Umständen muss man diese Pflanzen zuerst vermehren, was mehrere Jahre braucht. Sie müssen blühen, Früchte tragen und dann wieder ausgesät werden. Doch in zwei Jahren kann man viel machen.

Auch das ist ein Appell an Planende, sich möglichst früh die Bäume auszusuchen. Wir können sie dann standortspezifisch vorbereiten, sie zum Beispiel zwei Jahre in ein Erdpult setzten, damit sie viele Feinwurzeln bilden. Man kann auch bereits das Substrat beimischen, das sie am Standort haben. Das sind nur einige Möglichkeiten.

Welche Chancen bietet der Einbezug des Bestands im Gartenbau?

Zentral sind die grossen Bäume. Sie zu erhalten, ist ressourcenschonend und für den Charakter der Gebäude wichtig. Auch wenn ich nicht esoterisch angehaucht bin: So lässt sich die Seele des Gartens mitnehmen – das ist etwas Schönes. Ich versuche meist, auch bei einem neuen Garten etwas aus dem Alten mitzubringen. Wir arbeiten mit lebendigen Materialien. Der respektvolle Umgang ist für mich selbstverständlich. Ich stelle aber fest, dass Pflanzen häufig wie Dinge behandelt werden, wie eine Mauer, die man abbrechen will.

Ein aktuelles Beispiel für den guten Umgang mit dem Bestand ist der Park des Kochareals in Zürich, den wir auch für Krebs und Herde umgesetzt haben. Wir verwendeten zum Beispiel Betonplatten und Randmauern aus dem Bestand wieder. Re-Use ist im Trend. Für uns Gärtner ist das aber nichts Neues. Ich denke an erhaltenswerte Gehölze und Stauden, Granit-Stellriemen, Kopfsteinpflaster und vieles mehr. Das hat schon mein Grossvater nie entsorgt, sondern gesammelt und wiederverwendet.

Urs Lüscher (Hg.): Plantae. Scheidegger & Spiess, Zürich, 2025. Gebunden, 1908 Seiten, 8573 farbige und 19 s/w-Abbildungen, 22 x 32 cm ISBN 978-3-03942-204-3; CHF 365.00

Bücher bestellen unter order [at] staempfli.com (order[at]staempfli[dot]com). Für Porto und Verpackung werden Fr. 9.60 in Rechnung gestellt.