L'école de Genève

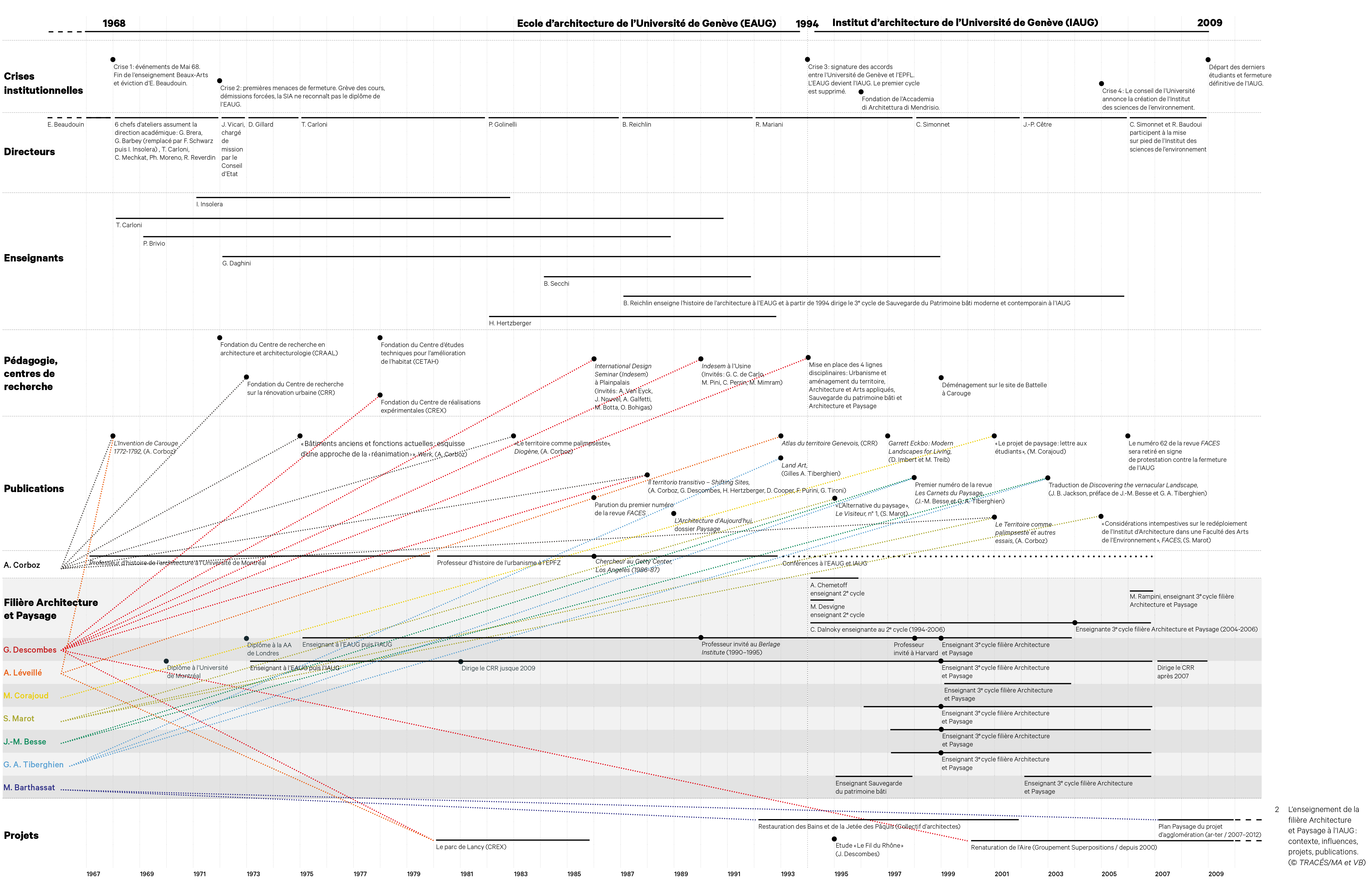

Entre 1999 et 2007, au sein de l’Institut d’architecture de l’Université de Genève (IAUG), se déroule une expérience pédagogique rare qui franchit les limites disciplinaires entre architecture et paysage, allie arts du projet aux sciences de l’homme et de la nature et ancre un enseignement dans son territoire: récit du troisième cycle Architeture et Paysage.

«Nous étions toujours dans cette salle. Tous les enseignants et les étudiants étaient présents autour d’une grande table centrale. Lorsque l’un parlait, un autre allait au tableau noir et écrivait, dessinait. On sortait complètement couvert de poudre de craie blanche.» Georges Descombes décrit l’ambiance qui règne alors au sein de l’atelier du troisième cycle de la filière Architecture et Paysage qu’il dirige à l’Institut d’architecture de l’Université de Genève (IAUG). Autour de cette table se réunissent Alain Léveillé, l’autre figure tutélaire de l’école et auteur de l’Atlas du territoire genevois au sein du Centre de recherche sur la rénovation urbaine (CRR), Michel Corajoud, professeur emblématique de l’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles (ENSP), Sébastien Marot, Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien, rédacteurs en chef des revues de paysage et d’architecture en langue française parmi les plus significatives des 20 dernières années1, ou encore Marcellin Barthassat, auteur du premier plan paysage en Suisse2. Lors des critiques de projets, il n’est pas rare d’y croiser Alexandre Chemetoff ou Christine Dalnoky. André Corboz est régulièrement invité à donner des conférences. Les récits des anciens étudiants témoignent d’un enseignement unique qui, pendant une dizaine d’années, s’est cristallisé à Genève. Différentes expériences et discours venus d’aires géographiques très variées ont, à un moment donné, touché terre puis prospéré sur un terreau genevois déjà riche d’un patrimoine d’idées et de projets attentifs au territoire (lire entretien p. 16).

La filière Architecture et Paysage fait partie d’un groupe de quatre autres lignes disciplinaires mises en place au milieu des années 1990 lors de la transformation de l’Ecole d’architecture de l’Université de Genève (EAUG) en institut. Dans un contexte de restrictions budgétaires imposées par la Confédération, d’anciennes menaces de fermeture et de concurrence interfacultaire, l’Université de Genève et l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) concluent en 1994 un accord qui prévoit de supprimer purement et simplement le premier cycle à Genève pour n’y garder que les cycles supérieurs. Au fil des années, le nombre d’étudiants chute et les postes des professeurs ordinaires ne sont plus renouvelés, jusqu’à sa fermeture définitive en 20073. Paradoxalement, dans ce contexte institutionnel pesant, se construit un enseignement original articulé autour du projet, au sein de quatre filières: Urbanisme et aménagement du territoire, Architecture et arts appliqués, Sauvegarde du patrimoine bâti et enfin Architecture et Paysage4. Dix ans après la fermeture de l’IAUG, alors que l’enseignement de la sauvegarde se poursuit à l’EPFL à travers le laboratoire Techniques et sauvegarde de l’architecture moderne (Tsam), l’enseignement du projet de paysage en troisième cycle n’existe plus dans aucune des trois grandes écoles d’architecture suisses. Plus grave, aucune de ces écoles ne place le projet de paysage sur un pied d’égalité avec l’architecture, l’urbanisme ou la sauvegarde.

Pour mieux saisir l’originalité de cet enseignement, il faut comprendre quelles étaient ses spécificités didactiques: comment s’est-il construit? En quoi interroge-t-il en profondeur la pratique du projet? S’agit-il encore du projet d’architecture, de paysage ou bien d’autre chose ? Cette expérience pédagogique permet-elle d’avancer l’hypothèse d’une école de Genève5?

Un art de l’enseignement

Au sein du troisième cycle de la filière Architecture et Paysage, la centralité du projet dans l’enseignement s’incarne à travers un dispositif pédagogique à la fois temporel, humain et spatial. Décrivant son expérience en tant qu’enseignant à Genève, Jean-Marc Besse parle «d’une intelligence didactique exceptionnelle de la part de Descombes et Léveillé. Nous nous retrouvions tous dans cette salle avec ses tableaux noirs et la grande table. Une véritable expérience pédagogique se menait sans que l’on sache à l’avance ce qui allait se passer.» L’enseignement, organisé sous forme de séminaire, ne se divise pas en cours théoriques ex cathedra, d’une part, et atelier de projet, de l’autre. Tout se déroule dans une salle unique, créant ainsi une sorte de bulle, où les étudiants et enseignants – souvent venus de très loin – se retrouvent pendant deux jours et demi par semaine et se consacrent exclusivement à leurs enseignements.

De profils très différents les uns des autres, il y a parmi les étudiants aussi bien des projeteurs issus des écoles d’architecture ou du paysage que des diplômés en sciences humaines et sociales, ou encore en lettres. Cette diversité des champs disciplinaires se retrouve aussi au sein de l’équipe enseignante. Les théoriciens (philosophes, géographes ou historiens) donnent la réplique aux projeteurs (architectes et paysagistes), souvent sous l’œil scientifique et averti d’un biologiste, d’un botaniste ou encore d’un agriculteur accueillant un site de projet6. Les projeteurs s’emparent des concepts théoriques pour en faire du projet. Les théoriciens, à leur tour, nourris et questionnés par ce dernier, en cherchent le sens et ajustent leurs concepts au service du processus de projet. Cette affinité intellectuelle alliant des porteurs de savoirs très divers fait dire à Besse qu’il s’agit d’un «enseignement collectif» au sein duquel un équilibre dynamique s’installe entre une culture du projet d’une part, et des savoirs théoriques et scientifiques de l’autre.

Cette cohabitation, voire superposition, entre des champs disciplinaires et des personnalités si différents est amplifiée par le dispositif spatial mis en place. Pour le décrire, Descombes fait référence à une école réalisée par Richard Neutra en 1935: «Dans les salles de classes de l’école Corona, de grands tableaux noirs étaient accrochés sur deux murs perpendiculaires. L’enseignant n’était pas face aux élèves mais parmi eux. Ces salles s’ouvraient sur des jardins de sorte que les cours pouvaient se passer aussi à l’air libre.» A Genève, il reprend en partie ce dispositif spatial et rajoute au centre de la salle une grande table en bois autour de laquelle s’asseyent ensemble les étudiants et les enseignants7.

Cette table centrale constitue une surface pédagogique à part entière que les étudiants peuvent utiliser en fonction de leurs besoins. «Tout se passait sur cette immense table. Elle devenait elle-même un territoire où s’imprimaient des dessins, des coups de cutter, des punaises, de la colle en spray et tout ce qu’on y faisait…», précise Laurent Badoux, assistant lors des dernières années du troisième cycle. Elle forme ainsi une surface physique, suffisamment généreuse pour que puisse s’y déployer et s’accumuler toutes sortes d’expériences et de savoirs.

L’autre pendant du dispositif spatial se matérialise par les deux tableaux noirs. Dessins à main levée, mots isolés ou phrases, cartes imprimées sur papier, ou encore morceaux de calque se superposent sur ces murs didactiques. Greg Bussien, étudiant, se souvient «des nouvelles écritures, qui, de semaine en semaine, se superposaient aux traces des précédentes encore visibles car mal effacées par une éponge trop sèche». Une autre étudiante, Eunate Torres-Modrego, investit quant à elle toute la surface disponible d’un tableau – 5 mètres par 3 – pour en faire précisément le lieu de développement de son projet Eau morte, film-croquis, Super 8 (6’29”). Elle y assemble un story-board, des références de réalisateurs, paysagistes et poètes, une carte aérienne sur laquelle est dessinée le parcours d’une caméra, des images extraites de croquis du site, une coupe d’un glacier révélant sa stratification ou encore un gribouillis abstrait – dont le son, issu de la craie sur le tableau, est enregistré. Le tableau noir devient une surface capable d’accueillir différents médiums de représentations permettant de montrer simultanément les multiples perceptions possibles d’un site : un authentique palimpseste aurait sans doute pensé André Corboz8.

Les arts du projet

Cet atelier, véritable incubateur de projets, n’est pas sans rappeler l’Underground Project Room que souhaitait construire Robert Smithson pour y projeter son film sur la construction de sa Spiral Jetty dans le Grand Lac Salé en Utah. Une relation intime s’établit entre le projet et l’espace qui l’accueille. A Genève, à l’instar du projet de Smithson, une salle spécialement aménagée dans un bâtiment du site de Battelle, à Carouge, s’est transformée en un «laboratoire»9 des processus de transformation du territoire dans lequel il s’inscrit et qui, pour certains, ont été initiés en son sein. Dans le projet artistique ainsi que dans le projet pédagogique, il s’agit de lier par une expérience continue le site d’intervention et le dispositif de projection.

Que ce soit à Lancy, sur les sites de Pinchat, de la Touvière ou encore dans le pays de Gex, l’enseignement se déploie dans des sites agricoles, ruraux ou périurbains, tous situés dans le canton de Genève et autour, en France voisine. Le choix de ces sites «ouverts» s’explique par la volonté pédagogique de travailler sur des lieux où les différentes strates des sols, couvertures végétales, traces bâties et usages demeurent encore sensibles. A la différence des hyper-centres urbains, dans ces «tiers-territoires» où l’urbain n’est pas encore définitivement établi, il serait encore possible d’inventer de nouvelles formes de transformation du territoire10.

Ces «permanences» et «persistances»11 constitueraient alors la substance même du projet d’architecture ou de paysage, pensé d’abord comme un processus de transformation du réel à partir de lui-même. Le projet d’étudiant de logements individuels denses situé dans le pays de Gex, entre le Jura et le site de l’aéroport, en est un premier exemple. Proposant une alternative à la dispersion des villas dans ce territoire périurbain, le projet est implanté sur le terrain en suivant la logique des traces agricoles ou forestières existantes, tissant des liens étroits entre la domesticité des jardins privés et les milieux naturels présents sur le site12. Autre exemple, sur le site de Pinchat, une étudiante propose un quai linéaire à cheval entre les terres productives et la ville. Cette plateforme est à la fois la proposition d’une nouvelle typologie d’espace public rural et un révélateur de la situation géographique particulière de la pénétrante agricole de la Drize au sein de l’agglomération genevoise13. Ces deux exemples montrent la façon dont les projets émanent des sites tout en les révélant. «Il faut projeter pour comprendre», dit Alain Léveillé. Le site est autant un déclencheur de projet que celui-ci est un outil de connaissance du site lui-même. La tension dialectique entre le nouveau et l’existant génère des types d’interventions qui rappellent par bien des aspects des œuvres du land art, où, par définition, l’acte de projet est inséparable du territoire dans lequel il s’installe.

Questionné à propos de l’importance de l’art sur la façon d’enseigner et de développer les projets, Gilles A. Tiberghien14 confirme la «centralité de la dimension artistique» au sein de l’enseignement auquel il a contribué à Genève. La pédagogie mise en place essaye alors de pourvoir les étudiants en ce qu’il nomme «des lignes inventives». Dans les meilleurs des cas, ces lignes réquisitionnent l’objet même du projet d’architecture ou de paysage pour le transformer en projet artistique. Pour illustration, dans son projet, Eunate Torres-Modrego, après avoir superposé, assemblé et collé sur le tableau noir plusieurs supports de représentation du site de projet, filme l’ensemble avec une caméra. Par ce procédé cinématographique, elle cherche à rendre sensible le processus de projet en cours de fabrication. L’art, en l’occurrence le cinéma, n’est pas seulement un outil de représentation d’un projet ad hoc mais, au contraire, un dispositif de captation des complexités du processus de formalisation du projet. L’œuvre, c’est précisément le processus à l’œuvre dans l’œuvre.

Dans d’autres projets d’étudiants, l’art est aussi utilisé comme potentiel déclencheur de projet, une sorte d’agent actif qui sert à révéler les spécificités du site. A l’occasion d’un projet intitulé Lancy in situ, lors duquel développements, critiques et jurys doivent se dérouler sur le lieu du projet, les étudiants et enseignants sillonnent le site avec un ballon captif sur lequel est installée une caméra commandée. L’intérêt de cette expérience consiste en l’observation d’un lieu, à la fois vu du ciel, grâce aux images aériennes captées par la caméra et au niveau du sol, à travers la marche (%%gallerylink:28603:photo%%). Sur le site de la Praille, se déroule une autre expérience sur les mécanismes perceptifs du territoire. Lors de la journée «Stalker à La Praille», les étudiants, enseignants et artistes invités visionnent le film éponyme d’Andreï Tarkovski puis parcourent le site industriel en pleine mutation. Pendant cette marche collective, accompagnée par Francesco Careri, membre du groupe «Stalker»15 et Peter Lang, le détour préalable par la fiction a pour but d’agir sur l’imaginaire des acteurs afin d’offrir une perception différente du site. L’œuvre de fiction incite à des représentations inédites des lieux, peut-être moins formatées (%%gallerylink:28604:photo%%). Le projet Performing the Landscape va encore plus loin dans l’imbrication entre médium artistique et site. Deux danseurs accomplissent des performances chorégraphiques dans différents sites à Lancy. L’intention est de révéler le paysage différemment à travers la chorégraphie et l’interaction des mouvements des corps dans l’espace (%%gallerylink:28605:photo%%). Ces exemples de projets étudiants montrent la façon dont des procédés artistiques «rendent sensible la dynamique de la forme en train de se faire», ou comme le note Tiberghien, le processus de «formativité».

L’enseignement de Genève

Dès le début des années 1990, à Barcelone grâce à Oriol Bohigas16 ou en France, autour de l’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles, grandit le sentiment qu’il faudrait redonner la primauté au site sur le programme. Et ce changement de cap pouvait justement être porté par les paysagistes, considérés plus aptes que les architectes en la matière17. Les champs d’action des deux disciplines se rapprochent sensiblement, non sans frictions18. A Genève, dans ce contexte marqué par la place de plus en plus importante accordée au paysage, la filière Architecture et Paysage est mise en place19. Le titre de la filière indique d’emblée la volonté de ne pas opposer les deux disciplines, l’une ayant besoin de l’autre. Une première contamination disciplinaire se produit: la sensibilité aux données du site et de son système vivant, censée être le pré carré des paysagistes, est intégrée au projet d’architecture. Inversement, la disponibilité inventive des formes, domaine prétendument réservé des architectes, est mise au service de la transformation des paysages. Il ne s’agit plus tellement de l’un et de l’autre mais plus largement d’un projet de transformation des sites, précisément à partir des leçons qu’ils nous livrent. La pédagogie du troisième cycle, en accordant une place équivalente au projet et aux sciences de l’homme et de la nature, questionne les champs de l’architecture et du paysage et essaie de faire émerger de nouvelles significations à la transformation de l’environnement bâti et vivant. La cartographie, la géographie ou la botanique sont enseignées comme disciplines produisant tout autant des connaissances scientifiques sur le territoire que créant des objets culturels ou artistiques. Dans cette optique, la faveur accordée aux procédés artistiques dans les développements de projet cherche à étendre la culture du projet et les savoirs d’analyse vers une autre discipline – plutôt une in-discipline – encore à définir. Celle-ci aurait pour programme d’établir des relations au monde, à la fois savantes et sensibles, afin de le transformer.

La possibilité d’une école

Il ne s’agit pas tant ici d’un récit historique retraçant à grands traits le fonctionnement et l’objet d’un enseignement mais plutôt d’une «archéologie des savoirs» qui identifierait les énoncés théoriques et objets constituant le corpus de cette école de Genève. Dans cet ensemble hétérogène, on retrouve des expériences pédagogiques mais aussi des projets d’architecture et de paysage, des essais ou encore des travaux cartographiques20. D’enseignants à étudiants, de projets en projets, de texte en texte, cette école continue à produire des savoirs. L’enseignement itinérant que tente Eunate Torres-Modrego dans les écoles d’architecture et de paysage en Europe et en Amérique latine en est une suite, ailleurs. Les projets de renaturation de la Seymaz réalisé par ar-ter ou encore celui de l’Aire du groupement Superpositions sont des implications sur le terrain des plus remarquables. Les projets de l’atelier Descombes Rampini à Genève mais aussi ceux de Jacqueline Kissling, dans la région de Saint-Gall, ne sont pas en reste. Enfin, les différents essais produits aujourd’hui par Marot, Besse et Tiberghien ne s’inscrivent-ils pas – au moins en partie – dans une filiation avec l’école de Genève ?

Au détour des témoignages recueillis auprès des acteurs qui ont, de près ou de loin, approché cette école, ces enseignements originaux reviennent souvent: un impérieux besoin de remettre en question les carcans disciplinaires, la conviction que le site peut s’inventer par lui-même, enfin, la plus importante, l’envie de sublimer la transformation du «déjà-là».

A propos de l’expérience du sublime, cet enseignement singulier ne s’est-il pas concrétisé dans la ville natale de l’auteur de la Nouvelle Héloïse, grâce à qui, «le modeste pays est devenu paysage»21? Concernant l’apport de l’œuvre littéraire de Jean-Jacques Rousseau à l’anthropologie de la nature, Philippe Descola, disciple de Claude Lévi-Strauss, établit une ascendance directe entre l’anthropologue et l’écrivain. Pour Lévi-Strauss, Rousseau a «fondé son programme en posant concrètement le problème des rapports entre la nature et la culture, non pas sous la forme d’une séparation irréversible, mais dans la quête de ce qui, dans l’homme, autorise et promeut une identification à toutes les formes de vie, fussent-elle les plus humbles»22. Alors, il se peut bien qu’il y ait une école de Genève qui aurait justement pour projet, toujours d’actualité, la recherche et la construction de nouveaux sens dans les relations entre nature et culture. Tout un programme qu’il s’agit d’énoncer afin de le poursuivre.

Epilogue

L’architecte lit Les Confessions et Les Rêveries, soulignant les passages dans lesquels Rousseau décrit les paysages et les jardins qu’il affectionne. Sur un site le long d’une rivière, à l’ombre d’un arbre, proche d’une ruine, il dispose à côté d’une fontaine, un banc et une table. Il plante des cerisiers et sème des pervenches bleues. Les enfants pique-niquent, courent, sautent, jouent, le long de la rivière, sous l’arbre, entre la ruine et la fontaine. Aucun écriteau ne nomme le lieu. Sans le savoir, les visiteurs expérimentent une atmosphère qu’aurait aimée Rousseau (fig. 6). Discrètement, il s’agit de rendre sensible l’expérience d’un lieu : «faire habiter».

Vanessa Lacaille est architecte, diplômée de l’Ecole d’architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée et titulaire du master Théories et démarches du projet de paysage à l’Ecole nationale supérieure de paysage à Versailles.

Notes

1. Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien sont directeurs de la rédaction de la revue Les Carnets du paysage depuis 1998. Sébastien Marot a fondé et dirigé la revue Le Visiteur (1995-2003) et est co-directeur éditorial depuis 2011 de la revue Marnes, documents d’architecture.

2. «Plan paysage 1» du projet d’agglomération franco-valdo-genevois (2007), réalisé au sein du bureau ar-ter en collaboration avec Alain Léveillé.

3. Sur la fermeture de l’Institut, lire les articles de Lorette Coen parus dans le Temps en 2005, «L’Institut d’architecture genevois redoute sa dissolution» ou encore «L’Institut d’architecture de l’Université de Genève craint pour sa survie». Lire aussi Martin Boesch et Alain Léveillé, «Adieu Institut d’Architecture», paru dans Hochparterre en 2007.

4. Avant la fermeture de l’IAUG, la filière Urbanisme et aménagement du territoire était dirigée par Ricardo Mariani, Architecture et arts appliqués par Cyrille Simonnet, Sauvegarde du patrimoine bâti par Bruno Reichlin et Architecture et Paysage par Georges Descombes.

5. Dans son ouvrage, L’Art de la mémoire, le territoire et l’architecture, paru en 2010 aux éditions de la Villette, Sébastien Marot parle de « l’air de Genève ». Martin Boesch et Alain Léveillé, dans l’article « Adieu Institut d’Architecture », évoquent quant à eux un «modèle de Genève» crée en 1994 par Giairo Daghini, Georges Descombes, Ricardo Mariani et Bruno Reichlin. En reprenant l’appellation du groupe de critique littéraire du même nom, nous proposons «école de Genève». Au début des années 1960, Georges Poulet appelle «école de Genève» un groupe de critiques littéraires comprenant entres autres Jean Starobinski, Jean Rousset, Jean-Pierre Richard, Albert Béguin.

6. Par exemple, Bernard Lachat (biologiste), Rodolphe Spichiger (botaniste), Alexis Corthay (agriculteur).

7. Avec la table et les tableaux noirs, Laurent Badoux et Jacqueline Kissling évoquent la bibliothèque professionnelle de Descombes située dans le bureau voisin.

8. Très tôt, ce concept opérationnel s’est répandu dans les dires, textes et projets des enseignants et étudiants de l’EAUG puis l’IAUG. La première trace écrite de son emploi dans les champs disciplinaires qui s’occupent du territoire remonte, semble-t-il, à 1983, avec la publication par André Corboz de son essai intitulé Le territoire comme palimpseste.

9. Au cours des entretiens avec les étudiants et enseignants, le mot «laboratoire» a souvent été employé pour décrire la salle du séminaire de troisième cycle Architecture et Paysage: un lieu qui est en même temps l’espace d’une expérience en cours et celui de l’expérimentation. Science et art peuvent ainsi s’y côtoyer.

10. A propos de l’extension du champ de travail des architectes et paysagistes au-delà des centres villes, lire L’alternative du paysage, écrit et publié par Sébastien Marot en 1995 dans le n° 1 de la revue Le Visiteur. Michel Corajoud écrit en 2003, «J’ai, maintenant, acquis la conviction que la connaissance et la pratique sur le paysage et, notamment sur la ‹campagne›, peuvent être utiles à la réflexion et aux projets sur le territoire de la ville contemporaine, c’est-à-dire sur la périphérie, sur la ‹suburbanité›. Cette conviction sera le principal argument des notes que je vous livre. Elle s’est beaucoup fortifiée depuis quatre ans, à l’occasion de ma participation à un enseignement de 3e cycle «Architecture et Paysage» à l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève. » Dans le même sens, dans le n° 24 de la revue projet urbain, Descombes écrit: «En élargissant le champ d’action à l’ensemble de la ville diffuse, on se retrouve assez vite aux prises avec les questions des sites, mais débarrassés de leurs connotations trop préurbaines et ‹embarrassés› de naissances possibles.»

11. Lors des entretiens, ces termes sont souvent associés à l’enseignement d’Alain Léveillé.

12. Projet des étudiants Marco Rampini, Greg Bussien et Julien Descombes.

13. Projet d’une étudiante décrit par des tiers. Prénom: Marie-Jeanne, nom: inconnu.

14. En 1993, Gilles A. Tiberghien publie le premier ouvrage de référence sur cet art alors relativement confidentiel, notamment en Europe, Land Art (Editions Carré, 1993).

15. Stalker est aussi le nom d’un «laboratoire d’art urbain» regroupant architectes et artistes, né à Rome en 1994. Ils ont notamment créé «l’observatoire nomade» en 2002.

16. Oriol Bohigas est à la tête du Service de l’urbanisme de Barcelone entre 1979 et 1984 et réalise le village olympique de 1992. A propos du travail de Bohigas, lire Mario Bonilla, «Ville et architecture : dernières nouvelles de Barcelone», Revue de géographie de Lyon, 1997, n° 2, pp. 93-101.

17. Lire Jacques Lucan, «L’irrésistible ascension des paysagistes», AMC Le Moniteur Architecture, n° 44, 1993.

18. En France, le débat était vif entre les architectes et les paysagistes, les uns reprochant aux autres de vouloir s’accaparer des parts de marchés a priori réservées aux autres.

19. Le deuxième cycle à partir de 1994 et le troisième à partir de 1999.

20. Le projet du parc de Lancy réalisé au sein du Centre de réalisations expérimentales (CREX) de l’EAUG ou encore l’Atlas du territoire genevois réalisé au sein du Centre de recherche sur la rénovation urbaine (CRR) de l’EAUG en sont deux exemples.

21. Alain Roger, dans son Court traité du paysage, démontre comment les Lumières, et précisément le Rousseau de la Nouvelle Héloïse, ont fabriqué la pensée paysagère européenne au 18esiècle en changeant la perception de cet «affreux pays» et «ces montagnes maudites» au bord du Léman. Alain Roger, Court traité du paysage, Collection Bibliothèque des Sciences humaines, Gallimard, 1997, p. 99.

22. Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Collection Bibliothèque des Sciences humaines, Gallimard, 2005, p. 109. Sur l’anthropologie de la nature, écouter les cours de Descola au Collège de France: www.college-de-france.fr/site/philippe-descola/index.htm