Le culte de la ville parfaite

L'approche doctrinaire du "Nouvel urbanisme"

A l’heure où l’on se questionne sur une éventuelle prolifération en territoire romand de « Gated Communities », ces lotissements hautement sécurisés inspirés du modèle américain, un tout autre courant urbanistique semble dominer le tableau, aussi bien outre-atlantique que plus près de chez nous, en France ou en Angleterre. Le « Nouvel urbanisme » propose, depuis une vingtaine d’années déjà, son approche doctrinaire de la planification urbaine. Mise en perspective.

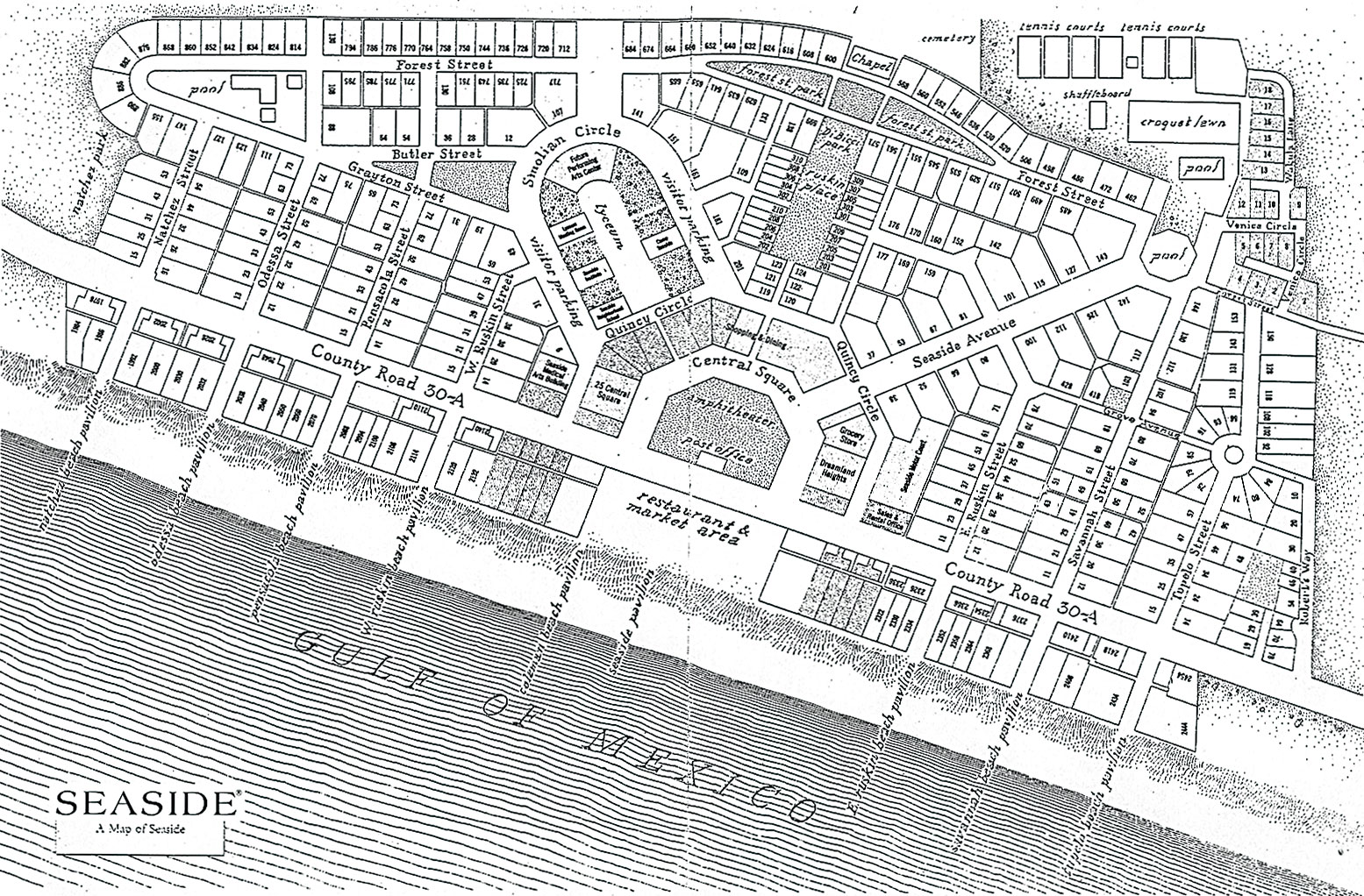

L’idée ambitieuse que sous-tend le Nouvel urbanisme, ou urbanisme néo-traditionnel, ce jeune mouvement de planification urbaine aujourd’hui très en vogue, est la suivante : en intervenant de manière appropriée sur notre cadre bâti c’est-à-dire en appliquant à la lettre les principes de sa doctrine , il devient possible de contrer les maux qui affligent villes et sociétés modernes. En somme, il suffirait de construire adéquatement un quartier, voire une ville entière, pour induire chez ses habitants un fort sentiment d’appartenance, d’ancrage historique et culturel, pour renforcer la cohésion sociale et, ainsi, diminuer de façon notoire l’aliénation des individus, le crime et la violence.

Volontaire et sélectif

Contrairement aux dispositifs pour le moins carcéraux et exclusifs des quartiers résidentiels sécurisés (mur d’enceinte infranchissable, portail sécurisé, caméras de surveillance et guérite de contrôle), les « villages néo-urbains » ne semblent pas miser, au premier abord, sur un modèle aussi protectionniste que celui des enclaves à haut-standing importées de Californie.

A l’exception peut-être de la petite ville de Celebration apparemment nichée au cœur d’une forêt bucolique, mais bordée par une limite infranchissable qui correspond au tracé rectiligne du territoire foncier acquis par Disney , les autres bourgades de l’urbanisme nouveau ne sont généralement pas ceinturées de murs et de grilles. Un contrôle plus insidieux y opère néanmoins. Cela commence par un processus, plus ou moins subtil, de sélection des futurs acquéreurs. On imagine assez facilement le cas extrême où un conseil de quartier élu par délégation pourrait, par exemple, évaluer la justesse des motivations d’un candidat-résident, son potentiel de participation à la vie communautaire, etc. Mais même sans un tel dispositif, la simple valeur foncière des biens à acquérir opère une forme de sélection naturelle, avec le résultat qu’on connaît : les habitants de ces quartiers ont en général la peau blanche, et un revenu très supérieur à la moyenne. Mais le dispositif de régulation propre à ces lotissements va plus loin. En intégrant une communauté, l’individu s’engage souvent tacitement, parfois de manière contractuelle à respecter le code de bonne conduite du lieu en question. Il sourira à ses voisins, fera un effort d’intégration, acceptera quantité de règles quant à la circulation automobile, à la couleur des moulures ornant sa maison. Il tondra sa pelouse aux heures prescrites et gérera ses déchets de manière éco-citoyenne. Bref, il mènera une vie bien rangée, dans un cadre « idéal ». La rhétorique employée pour promouvoir ces nouveaux développements urbains est claire : il est possible, ici-bas, de créer des lieux « parfaits », cadres privilégiés de la vie meilleure dont nous rêvons tous. Serait-on parvenu à actualiser, dans le monde des hommes, ce qui appartenait autrefois au domaine du divin ou de la spéculation philosophique, ce lieu hors de tout lieu que les penseurs de la Renaissance ont nommé Utopie ?

Communautés idéalisées

Cette prétention n’est pas nouvelle en soi. Elle s’inscrit dans le prolongement d’une série d’expérimentations similaires sur la ville et la société, menées avec plus ou moins de succès depuis le début de l’ère industrielle. A sa source, on retrouve l’idée que, contrairement à ses prédécesseurs, l’homme moderne peut intervenir sur le monde qui l’entoure : donner corps, par le biais de la science et de la technique, à sa vision des choses. Le modèle prend ainsi le pas sur la réalité qu’il décrit. La révolution industrielle sera le théâtre privilégié de cette prise de pouvoir.

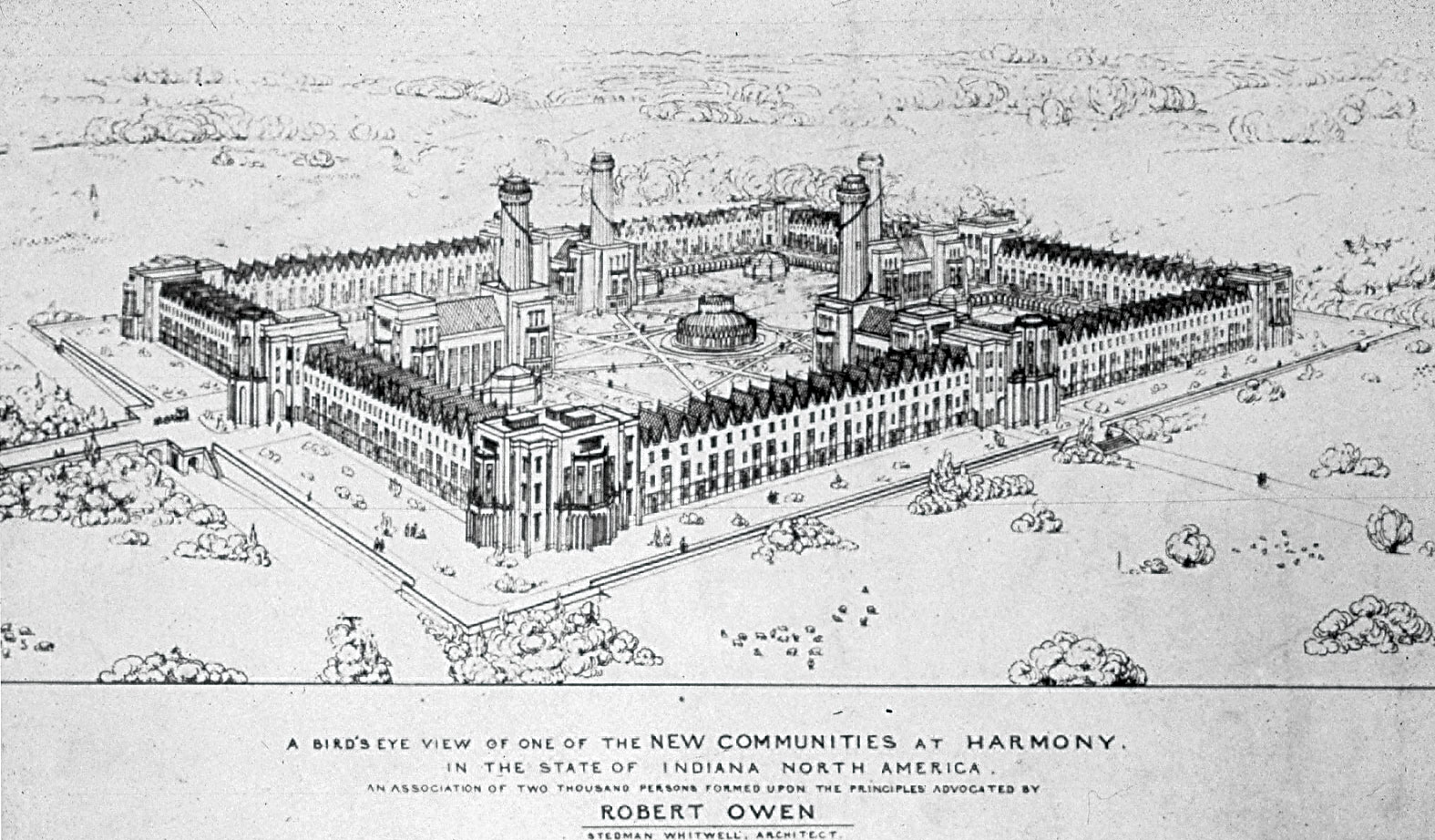

C’est en réaction à cette dernière que les communautés idéalisées d’un Robert Owen ou d’un Charles Fourier verront le jour. Pour Fourier, comme pour Owen, il s’agit d’installer, en pleine nature, de vastes complexes aux allures de monastères abritant des sociétés autonomes, en marge des dangers du capitalisme et des conditions de vie liées à la production industrielle. Le mécanisme imaginé par Fourier pour permettre à la communauté ainsi formée de s’autoréguler sera l’exercice de la liberté individuelle dans la célébration des passions, des désirs et des goûts de chacun. Owen proposera quant à lui de tourner le dos à l’industrie et de baser toute l’économie de sa communauté sur l’agriculture.

En valorisant l’éducation et les valeurs religieuses, il serait possible, pense-t-il, de gommer petit à petit les inégalités sociales. La communauté coopérative qu’il fonde en 1825 à Harmony, Indiana, ne survivra pas longtemps à la pression de l’ère de l’industrie. Mais s’agissait-il là d’une réelle tentative de construire l’utopie ?

Un outil pour la pensée

Dans la tradition occidentale, l’utopie est d’abord une catégorie philosophique : elle fait plutôt figure d’outil de réflexion que d’idéal à atteindre. Quand, en 1516, Thomas More publie son « Utopie », ce n’est pas avec l’idée de construire des villes à l’image d’Amaurote, cité modèle au pays des utopiens. Philosophe, homme politique et, surtout, juriste, cet ouvrage est pour lui le moyen d’interpeller le pouvoir politique, de formuler sa critique de l’ordre régnant, de proposer une vision sociale qui concilie les valeurs chrétiennes et l’héritage philosophique de l’Antiquité.

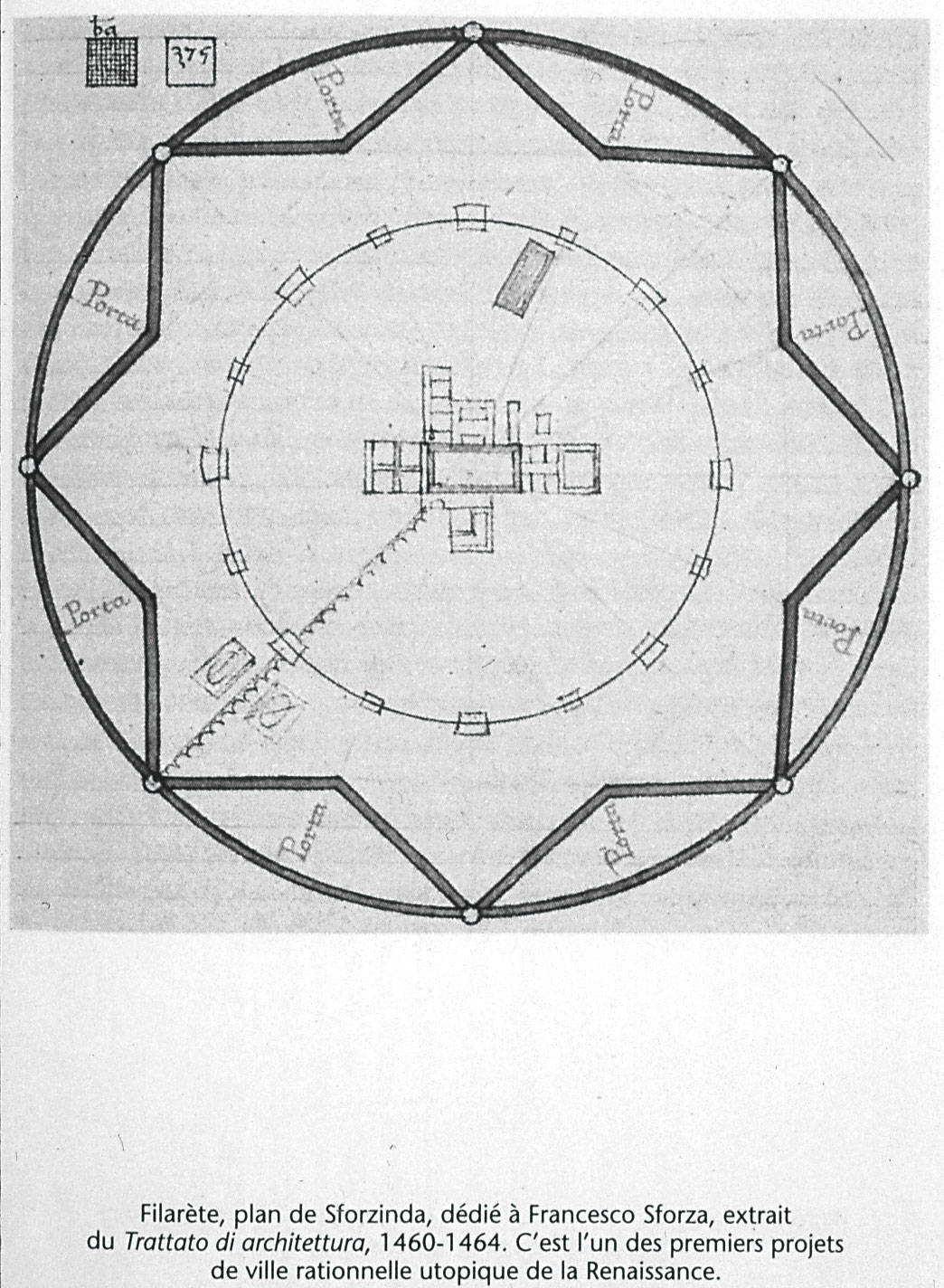

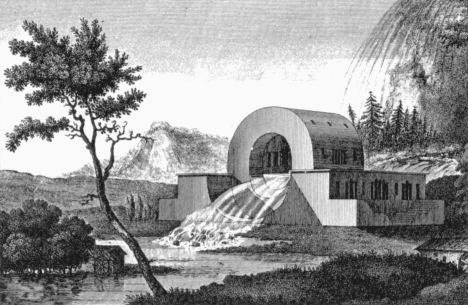

Pour l’architecte de la Renaissance, la représentation de la « Ville idéale » s’inscrit dans un même effort : l’ordre géométrique abstrait qui oriente le dessin du plan comme de la perspective témoigne du caractère éternel hors du temps et de l’espace de la ville idéale. L’utopie des Lumières posera la victoire de la raison sur le mythe, et celle de l’homme sur la nature. Mais pour les architectes et les théoriciens de l’époque, la ville, comme l’architecture, résiste encore à cet affranchissement de l’intellect. De façon analogue au langage, l’architecture reste intimement liée à tous ces domaines, mouvants et insondables, qui font la société des hommes : la politique, la religion, la culture. Dans son traité de 1804? un texte de nature étrange à mi-chemin entre discours architectural et fiction , Claude-Nicolas Ledoux décrit et illustre méticuleusement une ville idéale qui ne sera qu’en partie construite. Si le tracé régulier de la Ville de Chaux, tout comme l’ordre social qu’il est censé produire, restent de purs produits de la raison qui ordonne, de nombreux éléments de cette ville relèvent toujours de la mythologie. En proposant des édifices « impossibles » et des fonctions sociales « improbables », Ledoux fait « parler » son architecture. Elle devient éloquente, laissant entendre le projet de réforme sociale cher à l’architecte.

Sociétés ségrégationnistes

La lignée de projets urbains qui vont de Fourier au Nouvel urbanisme semble relever d’une toute autre logique. On serait plus proche de ce que Michel Foucault appelle « l’hétérotopie ». A la différence de l’utopie, l’hétérotopie n’est pas un lieu hors de tout lieu. Elle est un endroit à la fois bien réel et isolé du reste du monde, un « espace autre » dont les sociétés se servent pour compartimenter certaines « déviances » : orphelinat, maison de repos, bordel, ou prison. Ces espaces remplissent, plus ou moins depuis la fin du XVIIIe siècle, une réelle fonction de stabilisant social. Destinés à l’enfermement, au contrôle, à la dissimulation ou à l’évasion, le fonctionnement de ces lieux est sensiblement le même, on isole sciemment pour exercer un contrôle. Ce dispositif social devient cependant très inquiétant quand les individus acceptent, volontairement, de se ségréger eux-mêmes et, sourtout, de manière permanente : de conduire leur vie dans un de ces espaces, « en marge » de ce qu’on pourrait appeler la vie réelle, désordonée et imprévisible.

Le monde de l’art, de la fiction romanesque en passant par la télévision ou le cinéma, a su mieux que tout autre anticiper le côté effrayant de ces sociétés « idéales ». Renversements par l’absurde et dystopies sociales abondent, que l’on pense au film Métropolis (1927), aux fictions litéraires Brave New World (1932) et 1984 (1948), ou encore à la série culte The Prisoner (1967-68). Bien que construites autour de scénarios « exacerbés», toutes ces œuvres illustrent avec une probante efficacité les devers, pour nos sociétés, de la mise en place de régimes idéalisateurs et autoritaires. Mais malgré la lucidité de ces mises en garde, le Nouvel urbanisme s’installe et façonne chaque jours des portions plus vastes du territoire.