Le cerveau, le corps et la lecture

Le cerveau humain n’a jamais été destiné à la lecture. C’est au fil d’un processus d’apprentissage long et complexe qu’il en est devenu capable. Depuis, notre rapport au monde et à l’espace passe par cette pratique constante, actuellement en mutation

A force de parcourir les versions numériques des journaux, les blogs, les sites, les flux de Facebook, de Tumblr et de Twitter, les collections d’images de Pinterest et de ArtStack, on a le sentiment de lire de plus en plus vite, de changer constamment et subitement de contexte et de sujet ; de traverser des formats et des informations diverses de manière de plus en plus inconsistante. Plus rapide et moins approfondie que quand on tient un livre sous les yeux, la lecture sur le web ou plus généralement devant un écran électronique semble s’éloigner de celle que l’on a apprise à l’école. De prime abord, les écrans, avec leurs multiples fenêtres multicolores ouvertes simultanément, sont très différents du papier et de « son papillotement noir et blanc uniforme et régulier »1. Les écarts entre les deux sont en effet nombreux et vont au-delà de cette première dissemblance matérielle.

De la littérature à la technologie

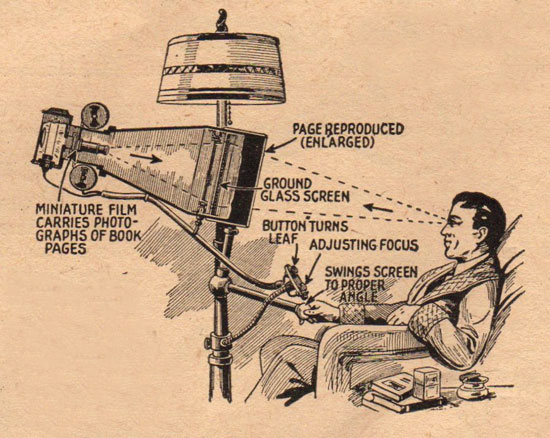

Le livre est un support stable et sa lecture éminemment linéaire. Une page web apparaissant dans la fenêtre d’un navigateur est au contraire mobile et dynamique, changeante et flottante. Ici, image, texte et son se côtoient et sont souvent mêlés, à l’intérieur d’un même écran. Cela implique un ensemble de changements dans la pratique de la lecture, de son rythme comme de sa qualité.

Quels en sont les effets ? S’agit-il toujours des mêmes principes et de la même activité ou bien y aurait-il une bonne et une mauvaise lecture, à l’image de la bonne et de la mauvaise répétition suggérées par le roi Thamous dans le Phèdre de Platon2 ? Devrait-on s’en inquiéter et y voir les signes d’une nouvelle forme d’analphabétisme naissant au cœur des pays envahis par la culture numérique ? Notre époque n’est pas la première à se poser ces questions.

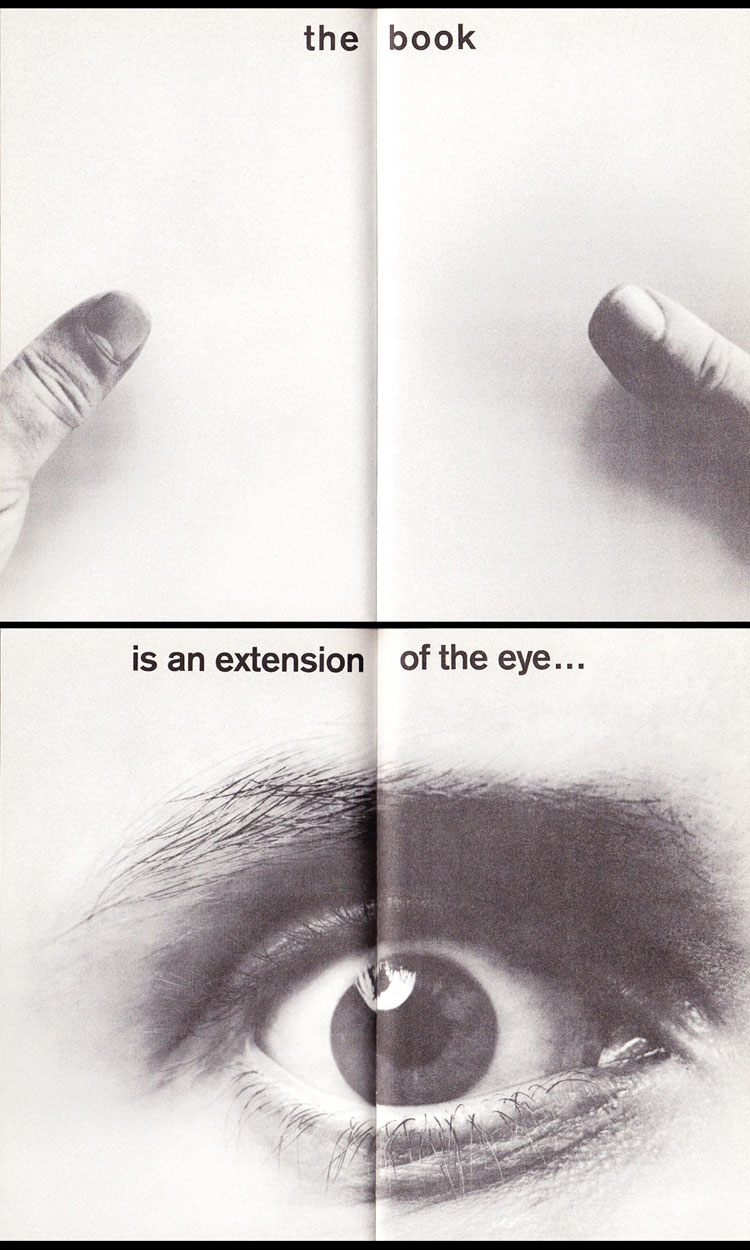

Il y a un demi-siècle, en 1962, le Canadien Marshall McLuhan présentait, sous le titre The Gutenberg Galaxy The Making of Typographic Man, le premier ouvrage qui cherchait à établir un lien direct entre la technologie du livre et un type spécifique d’homme historiquement situé, l’homme typographique. Dans ce livre, le professeur de littérature avance l’idée que, loin d’être chose innée, la lecture privée à voix basse est une invention culturelle, entièrement liée à une technologie spécifique, la technologie de l’imprimé.

De la science à la littérature

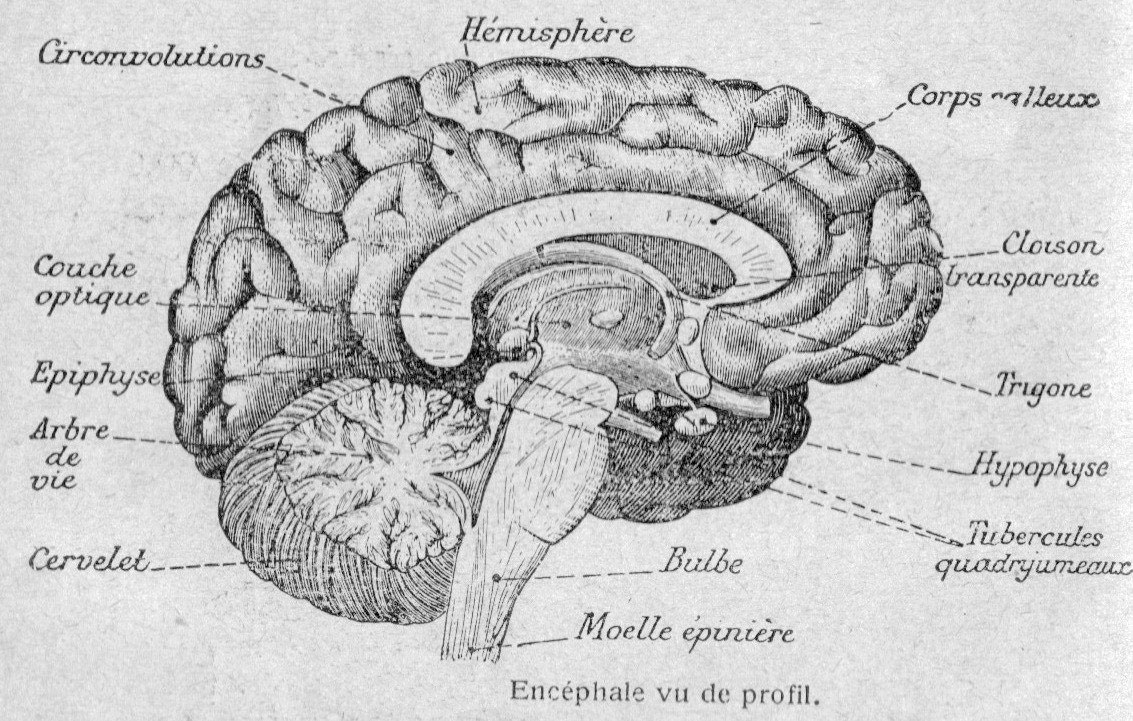

Alors que les théories mcluhaniennes apparaissent de moins en moins insolites dans un monde qui est désormais connecté et communique par écrans interposés, Maryanne Wolf, une scientifique américaine, publie en 2007 un livre au titre étrange : Proust et le calamar3. L’ouvrage présente les résultats de sa longue recherche sur la dyslexie. Mais son enquête excède le territoire clinique des dyslexiques et propose plutôt une relecture de la capacité lectrice de notre cerveau. Loin d’être naturelle, notre capacité de lire est selon Wolf le fruit d’une adaptation longue et pénible, rendue possible par l’extraordinaire plasticité du cerveau. Tout comme McLuhan le littéraire, Wolf la scientifique établit un lien direct entre le cerveau et les technologies de l’écriture. Pour elle, « les différentes formes d’écriture exigent des adaptations différentes des structures cérébrales d’origine et contribuent à changer à chaque fois la manière dont nous pensons »4.

Suite à chaque invention scripturale, les cheminements et les croisements entre les neurones doivent se faire et se refaire à maintes reprises avant que l’activité de la lecture puisse avoir lieu. L’invention de l’alphabet phonétique fut la plus complexe, avant l’arrivée de l’écriture imprimée qui rendit les caractères discrets, uniformes et répétables. A chaque fois qu’ils interviennent, les changements scripturaux perturbent le cerveau et le contraignent à de nouvelles manipulations de son propre réseau. La raison pour cela, nous dit Wolf, est que, contrairement à la parole ou à la vision qui correspondent à des gènes spécifiques, aucun gène n’existerait pour la lecture. Rien ne prépare le cerveau à cette activité, il doit donc produire sa capacité de lire par lui-même. Sur ce point, Wolf se réfère à Stanislas Dehaene, scientifique français et auteur de l’ouvrage Les Neurones de la lecture5. Selon lui, pour arriver à lire, le cerveau utiliserait des neurones initialement dédiés à la reconnaissance des objets. Détournés de leur fonction principale, ces derniers seraient devenus les vecteurs de la lecture. Il s’agit, dit Wolf, d’un « recyclage des circuits visuels existants »6, qui apporte des changements cognitifs aussi bien que morphologiques.

Ce qui mérite d’être souligné ici, c’est que le moteur de cet important recyclage est une invention culturelle. Nous sommes liés aux livres de manière historique et non pas naturelle. Si on a tendance à oublier ce fait, c’est qu’une technologie qui existe déjà quand on naît nous semble parfaitement naturelle. On apprend à vivre avec elle de manière rapide et intuitive (il suffit de regarder un jeune enfant manipuler une tablette ou un smartphone aujourd’hui). Bien au contraire, une technologie qui fait irruption dans le courant de notre vie semble, au mieux, difficile à manier ; au pire, résolument dangereuse et absolument artificielle. Il suffit de lire le best-seller Internet rend-il bête ? : Réapprendre à lire et à penser dans un monde fragmenté de Nicholas Carr pour se rendre compte de l’ampleur du malentendu7.

Ce livre soutient, comme tant d’autres, que les nouveaux modes de lecture perpétuent une nouvelle forme de bêtise ou de superficialité car, en ligne, on ne lit pas, on ne fait que surfer. La concentration, l’attention et la profondeur, les trois caractéristiques éminentes de la lecture de l’imprimé, auraient disparu. La vitesse, l’affairement et la distraction qui définissent la nouvelle lecture sont des facteurs qui semblent inquiétants. Cliquant d’un lien au prochain, on consommerait bien plus de données visuelles et sonores que ce que l’on peut vraisemblablement assimiler. Là encore, cette question d’une simultanéité d’informations n’est pas nouvelle : elle est déjà explorée par les avant-gardes artistiques et poétiques du début du 20e siècle dans le sillage du cubisme. Ce dossier se rouvre à l’ère de la culture numérique. Est-on toujours capable de demeurer critique face au volume d’information qui prend d’assaut nos nouvelles surfaces de lecture ? Quel est le degré de compréhension, de triage et de rétention des textes, des images et des contenus sonores que nos yeux, oreilles et doigts rencontrent tous les jours ? Quelles nouvelles perceptions sont en train de naître ?

Dans son dernier ouvrage8, N. Katherine Hayles, professeure de littérature à l’Université de Duke, dédie un chapitre plus complexe et plus subtil sur ces enjeux que les livres dénonciateurs qui abondent. Selon elle, il existe, à côté de la lecture concentrée et attentive qu’elle appelle «close reading», une nouvelle forme de lecture, l’hyperlecture («hyper reading»), caractérisée par la rapidité et le butinage. Il faut agir vite, prendre l’essentiel et passer outre. L’écrémage, activité critique, doit se faire à toute vitesse. Distraction et attention s’alternent et se combinent sans cesse en synergie9. Pour Hayles, l’enjeu réside dans l’apprentissage, la maîtrise et la combinaison créative des deux lectures. Il ne faudrait pas cultiver l’une au dépens de l’autre.

Lecture et espace

Tout changement scriptural implique aussi un changement dans notre relation à l’espace. Une comparaison entre la culture typographique et la culture numérique permet d’éclairer cette hypothèse par l’exemple. Dans la culture typographique, comme le rappelle McLuhan, reprenant le proverbe anglais du 17e siècle, « il y a une place pour tout et tout est à sa place », à l’image de la page imprimée. Un autre effet de cette technologie de reproduction mécanique de l’écriture, c’est qu’elle a promu « la perspective et le point de vue fixe »10. Une page, la page que normalisa la technologie de l’imprimé, est un espace rectangulaire, circonscrit, uniforme et continu sur lequel se trouvent posés de manière fixe des lettres ainsi que d’autres signes typographiques. Cette disposition graphique et visuelle, qui implique un parcours linéaire, de ligne en ligne et de page en page, et qui est pour la première fois destinée à une lecture individuelle effectuée à voix basse, induit un rapport spécifique à l’espace. L’uniformité et la répétitivité des caractères mécanisés imposent l’idée et l’image d’un espace qui est nécessairement visuel, uni et homogène à l’intérieur duquel l’expérience du réel se fait au dépens de l’auditif et du tactile, du sphérique et de l’hétérogène.

Dans la culture numérique, rien n’est à sa place nulle part et tout a sa place partout. A l’intérieur du « champ simultané » créé par les structures de « l’information électrique »11, notre compréhension de l’espace cesse d’être visuelle et homogène. On est confronté à des flux incessants et verticaux (Twitter, Facebook, Tumblr) ou à des pages aux bords extensibles et invisibles (Hotglue, Jotleaf). Tout se passe en même temps, dans un présent continuel. De plus en plus, on comprend la spatialité comme quelque chose d’éminemment complexe, de multi-directionnel, de sphérique et de résonnant, allant par-delà la verticalité et l’horizontalité de l’imprimé. Le toucher nous aide à manipuler les informations et nos oreilles sont presque autant sollicitées que nos yeux. Notre cerveau est en train de créer de nouveaux cheminements pour une meilleure capacité de traitement de l’océan informationnel et notre corps développe et favorise sa multi-sensorialité, seule capable de répondre au caractère hétéroclite et inconsistant de l’environnement numérique dans lequel on essaye de nager tandis que le réseau est en train d’accélérer l’invention de nouvelles formes d’écriture en ligne et en ville. L’ère du réseau d’interconnexion mondial demande l’invention de nouvelles modalités de lecture et de marche, de nouvelles appréciations de ce que l’espace est et peut être ; ainsi que des manières dont notre corps peut s’y orienter.

Notes

1 Marshall McLuhan, Jean Paré (trad.), La Galaxie Gutenberg face à l’ère électronique les civilisations de l’âge oral à l’imprimerie, éditions MAME, Montréal, 1967, p. 193

2 Dans ce dialogue, l’invention de l’écriture est abordée comme une menace pour la mémoire humaine, étant une mauvaise répétition dont le support n’est plus le corps humain mais l’écrit, qui lui est extérieur. V. aussi J. Derrida, Points de suspension, Galilée, Paris, 1992, p. 247

3 Maryanne Wolf, Proust and the squid - The Story and Science of the Reading Brain, Harper Perennial, USA, (2007), 2008

4 Ibid., p. 25

5 Stanislas Dehaene, Les Neurones de la lecture, Odile Jacob, Paris, 2007

6 Wolf, idem, p. 11

7 Robert Laffont, 2011, pour l’édition française et The Shallows : What the Internet is Doing to Our Brains, W. W. Norton & Company, 2011, pour l’édition d’origine

8 N. Katherine Hayles, How we Think : Digital Media and Contemporary Technogenesis, University of Chicago Press, 2012

9 Hayles mentionne une troisième sorte de lecture que l’on oublie facilement car elle ne fait pas partie de notre expérience directe. C’est la « machine reading », la lecture effectuée par de logiciels dédiés de quantités de données tellement grandes que le cerveau humain ne peut répéter la tâche, seulement profiter des résultats.

10 Marshall McLuhan, Understanding Media The Extensions of Man, The MIT Press, (1964), 1997, p. 172

11 McLuhan, La Galaxie Gutenberg, op. cit., p. 172