L’atelier comme contribution de l’architecture à l’enseignement universitaire

Cet essai est une version éditée d’une conférence présentée par Denise Scott Brown lors du symposium Para-theses: Current Trajectories in Architectural Research organisé à la Graduate School of Architecture, Preservation and Planning de l'université de Columbia. Le symposium a eu lieu le 4 février 2006 et a été organisé par Jonathan Lott, Brian Price et Dominic Leong. Dans le cadre du dossier dédié à la pédagogie, espazium – TRACÉS en publie une traduction française inédite, livrée par Valéry Didelon, auteur de La controverse Learning from Las Vegas (Mardaga, 2011).

Une formation professionnelle et académique

Nous qui formons des professionnels le faisons au côté des universitaires, mais nos méthodes sont différentes des leurs. De fait, nous avons peut-être quelque chose de spécial à leur apporter en matière de pédagogie et quant à la manière dont nous envisageons la recherche et le projet (design). Voilà comment j’ai choisi le titre de ma conférence, convaincue que l’enseignement d’atelier à l’université est précieux à bien des égards. J’ai aussi élaboré mon propos plus largement que la thématique prévue pour cette conférence. Cela pour exposer l’objectif de mon enseignement et de ma pratique qui est de définir le contexte à partir d’un vaste terrain d’étude, puis d’aider les gens à se concentrer sur un aspect particulier.

Qu’ils conçoivent des bâtiments ou proposent des politiques d’aménagement, les architectes et les urbanistes sont engagés dans le faire. Leur enseignement implique donc un apprentissage par le faire. D’un autre côté, la formation universitaire prépare à l’enseignement et à la recherche. Les professeurs d’université ont ainsi tendance à enseigner comme ils l’ont été, comme si leurs étudiants allaient à leur tour suivre leur voie. Peu le feront bien sûr, et les universités font face aujourd’hui au problème que les étudiants tournés vers l’action trouvent les méthodes d’enseignement académiques peu pertinentes.

Comme l’enseignement de l’architecture et de l’urbanisme implique d’apprendre pour faire, ses méthodes insistent sur l’apprentissage par le faire dans le cadre d’ateliers qui, sous une forme ou une autre, sont présents dans toute formation professionnelle. La médecine a ses cliniques, l’ingénierie, ses laboratoires, le droit ses études de cas, le commerce ses workshops. Dans tous les cas, il y a des enjeux de recherche fondamentale et appliquée. Si je ne vois pas l’intérêt qu’auraient les architectes à faire de la recherche fondamentale sur la physiologie humaine ou les systèmes de pilotage des vaisseaux spatiaux, peut-être peuvent-ils contribuer au sein d’équipes à l’étude des relations visuelles et fonctionnelles dans une cabine de vaisseau spatial — comment atteindre les commandes à actionner et visualiser ce qui doit être fait dans un tel environnement. Peut-être les concepteurs pourraient-ils ainsi aider les membres de l’équipage à se sentir moins sous pression. Pour ce qui est des questions de physiologie et d’ingénierie hautement technique, nous devons nous attendre à travailler avec des spécialistes.

Néanmoins, nous n’avons pas en architecture, comme c’est le cas en médecine, une multitude de métiers qui vont de l’aide-soignant au pur chercheur, un ensemble de professionnels qui consacrent leur temps à une part précise du problème, et aident à faire circuler la connaissance depuis la recherche fondamentale jusqu’au docteur ou l’infirmière. À quel point la recherche fondamentale et appliquée concerne-t-elle l’architecture, et dans quelle mesure différentes formes de recherche doivent-elles être entreprises? Comment devons-nous planifier les ateliers dans ce but?

Et puis, la formation à la recherche architecturale doit-elle être de nature académique ou professionnelle? Traditionnellement, le doctorat était dédié à la formation à l’enseignement de l’histoire de l’architecture, et dans une certaine mesure, à l’ingénierie et aux structures. Le diplôme professionnel lié à la recherche — le doctorat en architecture — était pour sa part le plus souvent consacré à un type particulier de bâtiments, et ouvrait par exemple à une spécialisation dans la construction des hôpitaux.

La recherche au sein de l’atelier. Quelques exemples.

J’ai commencé mes études d’architecture en 1949 en Afrique du Sud à l’Université de Witwatersrand (Wits), dans le cadre d’une formation professionnelle de premier cycle1. La recherche y était considérée comme l’une des compétences à acquérir pour un architecte, et nous avons mené un projet collectif de recherche dès notre première année. La quatrième année se passait elle au sein d’une agence d’architecture ou, avant la Seconde Guerre mondiale, en Italie ou en Grèce pour étudier l’Antiquité, ce qui s’apparentait aussi à un travail de recherche. En cinquième année, on écrivait un mémoire de recherche, mais celui-ci était tourné vers la pratique, et j’ai trouvé ça assez limité.

Je suis parti pour l’Architectural Association (AA) à Londres en 1952 où il n’y avait pas à l’époque de programmes de recherche structurés. Il y avait là beaucoup de travail collectif sur l’urbanisme, fondé de plus en plus sur les idées des Nouveaux Brutalistes. En tant qu’étudiant, nos recherches personnelles prenaient la forme de voyages organisés et de visites dans et autour de Londres.

Je suis arrivée en 1958 à l’École des beaux-arts de l’Université de Pennsylvanie (Penn). Les méthodes d’enseignement y étaient dérivées de celles d’Harvard, alors dirigé par Walter Gropius, et donc du Bauhaus. Penn avait une faculté d’urbanisme au sens large dans lequel des enseignants, souvent issus des sciences sociales, menaient des recherches financées au sein d’un Institut des études urbaines où il y avait peu de place pour la recherche architecturale. J’ai néanmoins été surprise par l’aide et les conseils que nous apportaient à nous étudiants les professeurs assistants qui préparaient des doctorats en urbanisme.

À Penn, les méthodes venues d’Harvard étaient tempérées par l’expérience que les enseignants avaient acquise ailleurs: Kahn venait de Philadelphie, Venturi amenait la culture des historiens de Princeton, j’avais pour ma part connu Wits et l’AA. Et puis au sein de la faculté d’urbanisme, il y avait cette forte influence des sciences sociales issues du programme de l’Université de Chicago. Dans les années 1950 et 1960, il y avait beaucoup de controverses entre les tenants des différentes méthodes de recherche et d’enseignement.

La tradition de l’atelier d’architecture

Dans le traditionnel atelier d’architecture, «l’apprentissage par le faire» c’est l’apprentissage par le projet. La plupart des étudiants se destinent à la pratique et ont besoin d’acquérir de l’expérience en matière de projet. Ils le font en suivant une série d’ateliers soigneusement organisés qui les aident à se doter de compétences de plus en plus pointues.

Souvenez-vous de votre expérience d’apprendre à faire du vélo comme enfant. Vous montez en selle, vous ne savez pas quoi faire, vous n’avez pas lu de livres, mais vous y arrivez finalement. Vous tombez, vous vous relevez, vous tombez à nouveau, vous repartez, et à la fin vous savez faire du vélo. Tout cela a peut-être duré une après-midi, mais vous avez appris pour le reste de votre vie. Et bien, ce n’est pas un mauvais modèle pour l’enseignement d’atelier. Il ne faut pas voir cela d’un mauvais œil. Cette méthode n’est pas antiscientifique, et c’est peut-être même le meilleur genre de science quant au processus d’apprentissage. À Penn, nous avions ce problème d’accroître le savoir sur cette méthode. C’était l’une de mes taches en tant qu’enseignant d’atelier : comment ajouter de la connaissance au processus d’apprentissage par le faire ?

Dans la plupart des écoles d’architecture, l’enseignement d’atelier implique des projets individuels, et les relations entre étudiants sont souvent de l’ordre de la compétition. Il y a un côté social dans l’atelier, mais il est question de parti-pris plutôt que de travail en commun. À l’époque où j’ai étudié et enseigné, la structure de l’atelier et les jurys étaient souvent autoritaires. J’ai vu certains membres se comporter ainsi: «Je suis supérieur, je possède le savoir. Tu es inférieur, tu n’as pas le savoir, et peut-être que tu ne l’auras jamais.» Et j’ajoutais à voix basse: «surtout avec des gens comme toi.» Ce genre de formation engendre des personnalités autoritaires, et c’est un grand problème dans la formation des architectes, et plus tard dans la pratique.

L’atelier dans la formation à l’urbanisme

L’atelier en matière d’urbanisme implique un travail collectif et partagé qui mêle recherche et projet. À Penn, les jurys de l’atelier d’urbanisme évitaient d’adopter une posture autoritaire. Comme dans le cas du pilpul dans les écoles talmudiques d’Europe de l’Est, il y avait dans cette école une discussion, parfois un affrontement, un échange d’idées animé entre les étudiants et les enseignants. Et cet échange avait tendance à déborder hors de l’atelier et à se répandre dans toute la faculté.

Les années 1960 ont été un grand moment pour l’urbanisme à Penn. Le financement du renouvellement urbain par l’État a attiré dans la faculté de nombreux chercheurs en sciences sociales ; ils y ont bousculé les urbanistes, jusque-là tournés vers la planification matérielle du fait de leur formation en architecture. Me trouvant au milieu du débat, c’est là que j’ai appris beaucoup de ce que je sais en termes de pédagogie en matière d’architecture et d’urbanisme.

L’approche de l’atelier selon les urbanistes de Penn

J’ai rejoint le corps enseignant de Penn en 1960, au moment précis où le programme pédagogique était en discussion2. Le débat d’idées portait sur l’évolution de l’urbanisme, et sur la relation entre l’approche traditionnelle qui privilégiait l’aménagement matériel et la demande croissante pour une approche sociale et systémique. De la même façon que l’aménagement matériel était de plus en plus contesté, le rôle de l’atelier au sein de la faculté était profondément remis en cause, jusqu’à être finalement abandonné. Et pourtant, c’est à travers ce questionnement venu des urbanistes que j’ai le plus appris à propos de l’enseignement d’atelier, davantage que je ne l’avais fait dans les réunions au sein des écoles d’architecture.

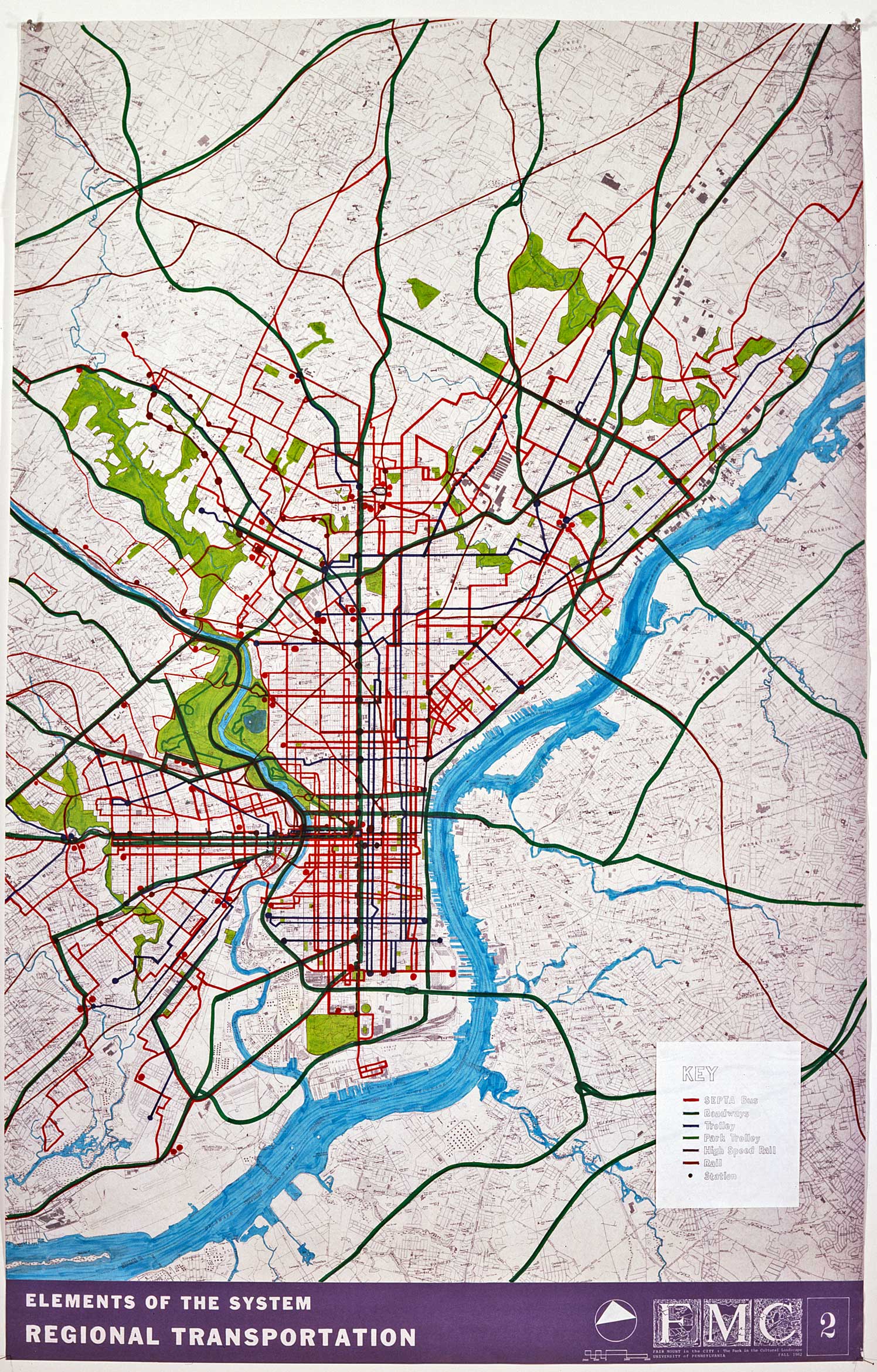

En théorie, l’atelier d’urbanisme était l’endroit où l’on essayait de mettre en pratique ce qu’on avait appris dans les cours magistraux en matière de transports, d’aménagement foncier, d’économie, de sociologie, de droit, et de science politique. Comme l’un des étudiants le disait, «étudier le système de transport c’est comme avaler un médicament; ça a mauvais goût, mais après l’avoir pris vous vous sentez mieux»; c’est-à-dire que vous devenez un meilleur urbaniste. Un de mes objectifs dans l’atelier était donc d’aider les étudiants à connaître les effets du médicament et à comprendre comment bien l’utiliser, non pas comme le feraient des sociologues ou des ingénieurs, mais à leur façon, en tant que concepteurs.

Les urbanistes définissaient leur atelier et ses contenus par opposition avec celui du maître, dans lequel un grand architecte vous guidait vers une utopie. Les urbanistes, et moi avec, nous étions sceptiques quant aux visions, et nous pensions que les enseignants d’atelier étaient trop focalisés sur leurs propres idéaux et manquaient à leur devoir d’interdisciplinarité3. Néanmoins, dans certains cas, un atelier fondé sur l’utopie peut aider à affermir un idéal, une probité et un engagement, et son côté magique peut vous marquer à vie, pour le meilleur ou pour le pire.

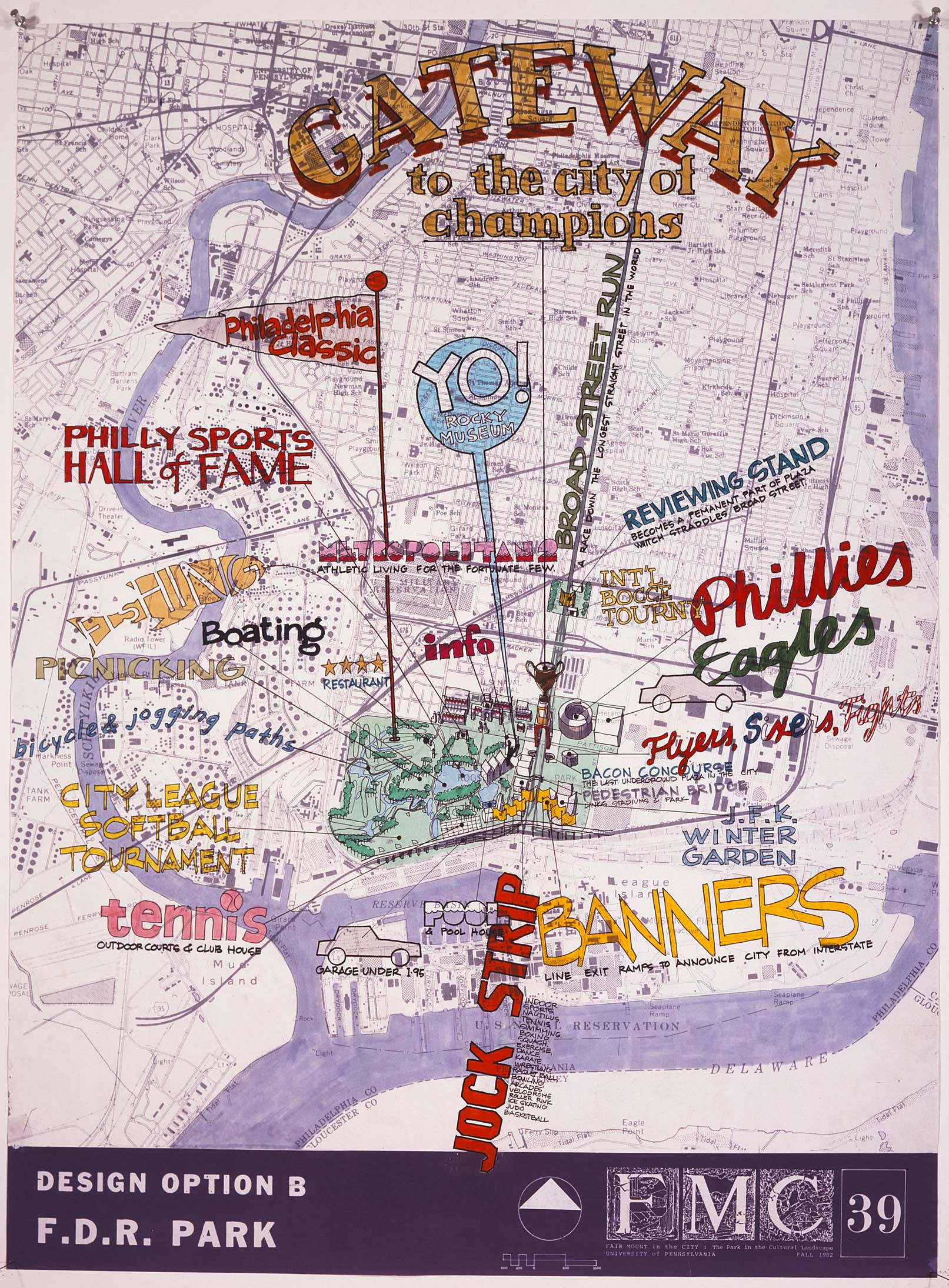

Un autre genre d’atelier est celui basé sur la relation joueur-entraîneur. Ici l’enseignant ou l’enseignante, qui est souvent jeune, s’identifie avec la problématique autant que l’étudiant, et s’en sert peut-être pour mener des recherches sur ce qui l’intéresse le plus. Le sujet de l’atelier — qui peut porter sur une zone urbaine dans un secteur en cours d’aménagement, ou une recherche sur Lagos ou sur Las Vegas — est choisi pour le grand intérêt qu’il présente pour les étudiants comme pour les enseignants. Un tel atelier aide aussi à raffermir ses idéaux et son engagement ; et à travers le travail en groupe se construit une camaraderie. L’apprentissage est profond, car tout le monde est embarqué dans le même bateau.

Étant donné son caractère interdisciplinaire, le travail en groupe et l’oscillation entre recherche et projet, l’atelier d’urbanisme demande beaucoup de préparation. À ce stade, nombre d’enjeux pédagogiques et philosophiques doivent pris en considération. Par exemple, qu’est-ce que la recherche et qu’est-ce que le projet? Comment équilibrer les deux? Qu’est-ce qui relève de l’analyse d’un côté et de la synthèse d’un autre côté, et à quel moment de l’atelier menez-vous l’une et l’autre? De quelle nature est l’hypothèse? Est-ce un projet? Comment et quand l’atelier passe-t-il du travail en grand groupe, en petits groupes, au travail individuel? Comment les découvertes d’un sous-groupe peuvent-elles être partagées avec tous? Comment gérer les parts de créativité et de rigueur? Comment mêler le quantifiable et l’inquantifiable? Les enjeux propres au projet doivent être considérés, et des décisions doivent être prises quant aux aspects de la réalité dont il faut tenir compte en atelier, car tous ne peuvent pas l’être. Dans l’agitation des années 1960, ces aspects avaient souvent trait aux relations entre problèmes sociaux et aménagement urbain.

J’avais pour habitude de remettre en cause l’approche de la dimension économique de l’urbanisme par « l’analyse », et l’approche de l’aménagement matériel par «le projet». Pourquoi en effet ne pourrait-on pas avoir un projet économique et une analyse de l’environnement matériel? J’ai ainsi essayé de convaincre mes collègues des sciences sociales que tout ce que faisaient les architectes n’était pas intuitif et basé sur l’esthétique, mais que l’architecture implique un mélange de rigueur fonctionnelle et de créativité artistique4.

David A. Crane, qui a été mon tuteur à Penn, était l’entraîneur par excellence5. La structure de son atelier était inspirée de ce qui se faisait à Harvard. Je l’ai assimilée à travers lui, et appliquée à l’architecture et au projet urbain. Elle a donné le cadre de tous les ateliers que nous avons ensuite menés Bob et moi.

Mes objectifs pour l’atelier

Les objectifs que je poursuivais pour l’atelier reflétaient ceux des urbanistes, mais la dimension architecturale était forte.

- L’apprentissage par le faire. Cette idée concerne le traditionnel atelier d’architecture comme l’atelier d’urbanisme et son objectif de renforcer le contenu des apprentissages. De manière tout aussi importante, cela a à voir avec la professionnalisation du savoir académique dans le but de le rendre utile aux concepteurs. Ainsi, nos ateliers sur Las Vegas et Levittown n’avaient pas seulement pour objectifs de donner aux architectes un socle intellectuel plus large et plus interdisciplinaire, mais aussi de les aider à convertir des connaissances issues d’autres champs – de l’iconographie aux études régionales – en des formes qui puissent être utilisées dans le travail de projet. Au cours de l’atelier Learning from Levittown j’ai invité une économiste à intervenir. Elle a demandé aux étudiants, «qui a pris le cours d’introduction à l’économie?». Ils ont tous levé la main, mais en avançant dans l’atelier il est devenu clair qu’aucun d’entre eux ne comprenait l’économie appliquée au secteur du logement ou à l’architecture qu’ils concevaient. Parce qu’ils n’avaient aucun moyen de relier cette connaissance aux enjeux professionnels, ils n’arrivaient pas à se rappeler ce qu’ils avaient appris en premier cycle. L’atelier peut aider les architectes à faire ce lien, à apprendre comment transférer les connaissances universitaires dans le travail de l’architecte.

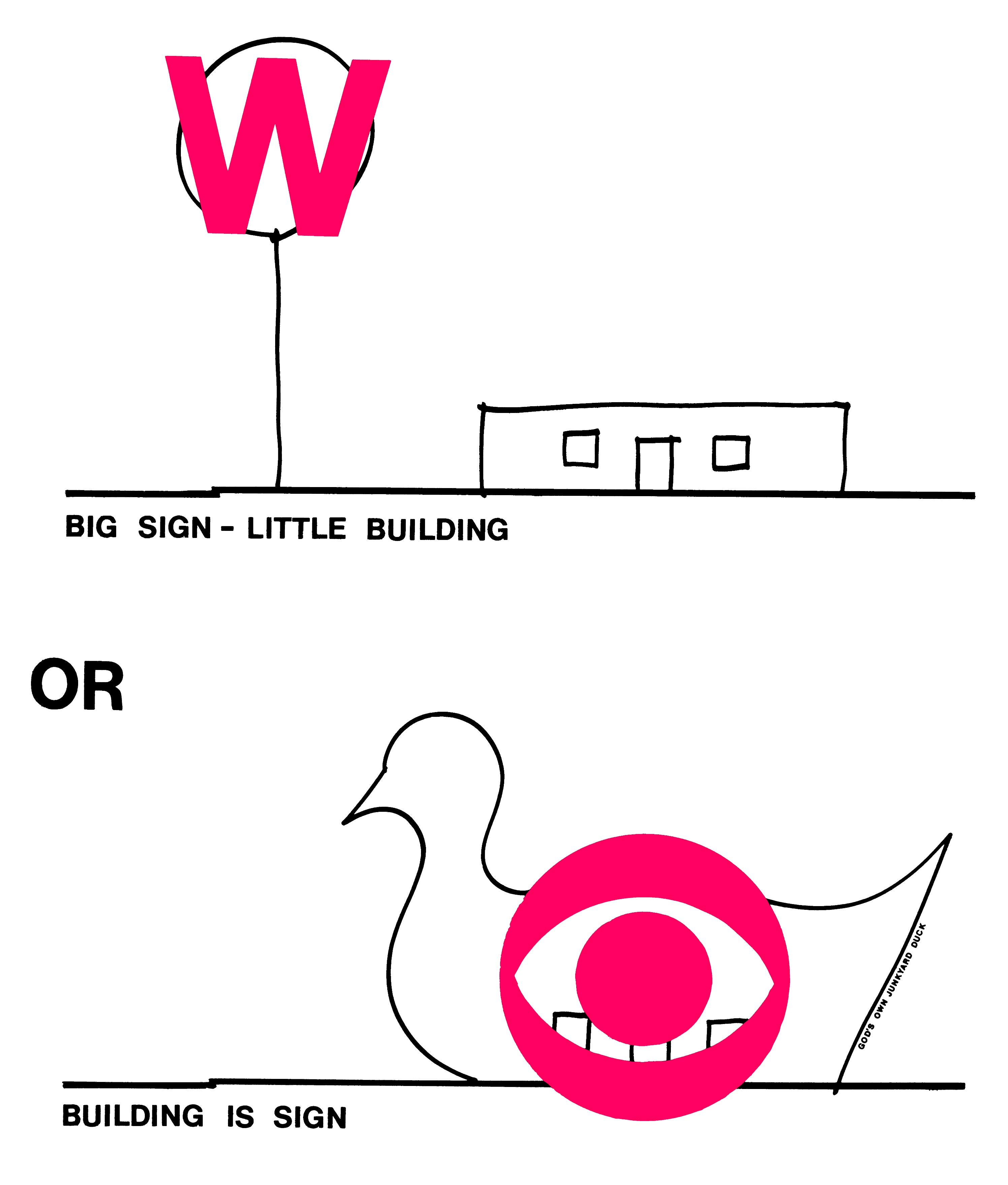

- Accroître les connaissances et faire évoluer la discipline. Une discipline savante est constituée d’un ensemble de connaissances et d’idées structurantes, et un des rôles de la recherche est de contribuer à transformer de manière continuelle cette masse confuse de savoirs. Dans le cadre de l’enseignement professionnel, ce rôle peut être rempli par la préparation de thèses de doctorat, par les recherches menées par les universitaires, par les études empiriques des professionnels, et dans le cas de l’architecture par les ateliers orientés vers la recherche. À titre d’exemple, en matière de construction de la discipline, l’atelier sur Las Vegas a notamment introduit l’idée du canard dans l’architecture.

- Faire lire les étudiants. Peut-être en les séduisant, en identifiant des lectures directement utiles à leur travail de projet. Si nécessaire, via la ruse, en leur disant «votre avis est très important pour moi, lisez ces livres et dites-moi ce que vous en pensez.»

- Faire évoluer les méthodes d’apprentissages en fonctions des différents étudiants. Les architectes ont tendance à apprendre à partir de leur perception visuelle, et comme les étudiants en art, beaucoup sont probablement dyslexiques. Cette aptitude implique un enseignement spécifique, ce n’est pas un handicap, et cela est même particulièrement approprié en matière d’architecture. Cela dit, ces étudiants peuvent se sentir submergés par les lectures, et penser qu’elles entravent leur capacité à concevoir. En associant étroitement les lectures demandées aux objectifs du projet, l’atelier peut aider ces étudiants tournés vers le sensible à découvrir comment appliquer leur compétence aux choses intellectuelles, à extraire les implications matérielles et visuelles de l’information verbale, et à les utiliser de manière créative dans le cadre du projet.

- L’apprentissage par le faire tout au long de la vie. L’atelier accompagne et prépare les étudiants aux processus d’apprentissage qui existent dans la vie professionnelle au cours de laquelle les projets font l’objet de recherche autant que de conception. Dans la mesure où l’atelier élargit ces processus pour englober des domaines qui pourraient être ignorés dans la pratique, il peut contribuer à la recherche par le projet et à l’ouverture intellectuelle.

- Construire la camaraderie. Lorsque les étudiants travaillent longtemps et intensément tous ensemble sur des projets qui les fascinent, un état d’esprit contagieux et une solidarité se mettent en place. Cela les conforte dans l’affirmation de leurs identités professionnelles.

- Construire l’engagement. À travers la camaraderie grandissante, les idéaux, l’éthique professionnelle et l’approche philosophique, l’atelier peut aider les étudiants à construire leur premier engagement dans la vie professionnelle.

- Un projet local. Quand je suis arrivé à Penn, je n’ai rien vu de Philadelphie pendant six mois. Je n’avais pas le temps. C’est un service à leur rendre que de faire découvrir aux étudiants la ville où ils vivent, en leur donnant un projet fondé sur cette ville.

- L’atelier doit être amusant. Cela doit être comme un jeu. Les enfants travaillent dur quand ils jouent, et il en va de même dans l’atelier. Si les émotions – et même la colère parfois – ne sont pas libérées, personne n’apprend.

- Partager le pouvoir. C’est l’enseignant qui apprend le plus, notamment parce qu’exercer le pouvoir est très formateur. Mais cela peut aussi être toxique et donc dangereux, il faut savoir partager le pouvoir, et ne pas l’accaparer pour soi-même. Il faut essayer de donner aux étudiants un peu de pouvoir, de les mettre d’une certaine manière dans le rôle de l’enseignant. Il faut les laisser décider de ce qu’ils veulent montrer au reste du groupe. Laissons-les être le jury, et observons alors comment dans le rôle des enseignants ils deviennent autoritaires.

Préparer l’atelier.

Un atelier se planifie des semaines en avance, mais le processus se poursuit tout au long du semestre.

- Choisir les objectifs pédagogiques. Que devons-nous et que doivent apprendre les étudiants au cours du semestre? Quel est le sujet de l’atelier? Porte-t-il sur un problème de fond, ou sur problème secondaire? Porte-t-il sur des enjeux généraux, ou prend-il en compte de nombreux facteurs et rentre-t-il dans les détails? Sur la durée d’un semestre, il n’est en effet pas possible de faire les deux.6

- Croiser la recherche et le projet. En matière de recherche, l’analyse est souvent première, et est heuristique pour la synthèse. Il est néanmoins possible de renverser le processus; la synthèse (le projet) génère et oriente alors l’analyse. Cela peut aider les chercheurs à identifier le bon sujet d’étude, à focaliser leurs recherches, et à éviter l’analyse qui tourne en rond. À Penn, Britton Harris décrivait la manière dont la baleine ouvre sa gueule, et comment tout ce qui y entre devient de la nourriture. Une phase préalable de projet peut contrer la méthode d’analyse «façon baleine».

Au sein de l’atelier, quelle doit être le temps respectivement consacré à la recherche et au projet? Comment les deux doivent-ils être associés? La critique habituellement faite aux ateliers d’urbanisme était que les étudiants, après avoir effectué la dance rituelle de l’analyse, tournaient la page pour se consacrer à leur activité préférée, le projet – l’une n’ayant rien à faire avec l’autre. Pour résoudre ce problème, les enseignants s’efforçaient d’imaginer des méthodes pour lier l’analyse et la synthèse, la recherche et le projet.

Dave Crane commençait ses ateliers par une courte période de recherche que les étudiants menaient avec ardeur, car celle-ci préparait l’esquisse réalisée juste après. Il laissait quatre jours pour celle-ci, et elle constituait la première synthèse des données de l’analyse issue de la recherche. Il pensait qu’engager très tôt les étudiants dans le processus de conception les aidait à saisir les attentes du projet et à améliorer leur compréhension des données de l’analyse, et leur montrait combien celles-ci étaient applicables au processus de projet. Mais comme les esquisses indiquaient de nouvelles directions pour l’analyse, elles faisaient également partie de la recherche – les scientifiques parleraient ici d’hypothèses. Enfin, ces esquisses aidaient Dave à structurer le reste de l’atelier dans le temps.

Le doyen Holmes Perkins doutait de cette méthode: «Il ne faut jamais emmener les étudiants en architecture trop loin du projet. Vous allez les ennuyer. Ce qu’ils aiment c’est le projet. Plongez-les dedans le plus vite possible.» Ainsi, quand nous sommes revenus de Las Vegas, j’ai immédiatement demandé aux étudiants de faire une esquisse en pensant à l’injonction de Holmes. Ils ont appelé ça « le boulot que nous a donné Denise pour nous occuper.» Qui donc à jamais entendu un étudiant en architecture parler de l’esquisse et non de la recherche comme d’un boulot pour s’occuper? D’une certaine manière, ça a été la réussite de l’atelier.

Robert Venturi qui était mon collègue à Penn et moi-même avions beaucoup en commun. Il était le seul enseignant en architecture qui sympathisait avec mon combat pour associer les sciences sociales à l’architecture. Son approche du projet était à la fois conceptuelle et analytique, et il voyait dans une large mesure la conception comme un travail de critique (d’autocritique). Les étudiants pensaient que ses ateliers n’étaient pas pour les débutants, car «il ne disait pas ce qu’il fallait faire». Son cours de théorie était celui d’un professionnel qui s’emparait de la connaissance historique, se saisissait des choses du passé d’une manière analytique, comparative et non chronologique. Robert Venturi montrait aux étudiants comment un praticien créatif intégrait ses recherches historiques dans le projet. Les deux cours de théorie donnés à Penn – le sien et le mien – étaient vus par Holmes Perkins comme des moyens de développer le savoir au sein de l’atelier. Bob est devenu un modèle pour sa manière de donner des cours de théorie au sein des écoles d’architecture dans les années 1980 et 1990. Les cours et non l’atelier ont été des vecteurs importants pour la recherche et la construction disciplinaire en architecture depuis les années 1980, sachant que leur sujet était plus académique que professionnel.

- La forme, la structure et les rythmes de l’atelier. Je commençais par fixer le calendrier de l’atelier, les moments au cours des seize semaines du semestre pendant lesquels les étudiants allaient partager l’information avant de passer à l’étape suivante. Puis j’organisais les journées intensives qui correspondaient aux charrettes. Cela mettait en place une série de présentations, d’échanges critiques et de jurys qui rythmaient les séquences de travail menées individuellement, en petit ou plus grand groupes. Ensuite, cela structurait les itérations entre recherche et projet. Je définissais les sujets, certains destinés aux premières analyses et d’autres qui apparaissaient dans la phase initiale de conception. L’ampleur du sujet déterminait la taille des groupes. Les étudiants rassemblés au premier jour de l’atelier recevaient un document qui comprenait un calendrier, une première liste de lectures à faire, et une liste des sujets abordés en phase 1. Une bibliographie générale était distribuée peu après. La première phase durait dix jours, et je ne planifiais pas au-delà. Cela me permettait d’apprendre à connaître les étudiants, avant d’établir une seconde série de sujets avec des individus particuliers en tête. Et alors nous avancions, d’analyses en synthèses, jusqu’à la présentation finale et le jury.

La fin de l’atelier

Au moment où le débat culminait à Penn, les urbanistes tenant d’une approche sociale s’attaquaient au « biais matériel » au sein de la profession. Pourquoi donc, demandaient-ils, les principaux problèmes des villes étaient définis comme matériels alors que l’accès à l’éducation et aux emplois était de toute évidence plus important? Ils critiquaient l’atelier pour son biais matériel, et le dénonçaient pour son hégémonie et le temps qu’il prenait aux étudiants. Ils reprochaient aux enseignants de l’atelier de transmettre leurs idées sur le projet et non des contenus intellectuels partagés sur l’urbanisme.

Paul Davidoff qui était un activiste au grand cœur de la justice sociale menait un atelier qui était exclusivement non-matériel. Il s’intitulait GAP et visait à établir des buts à atteindre pour la police de la ville de Philadelphie. En fin de compte, cela a été jugé inacceptable, et l’atelier a été remplacé par des «workshops», lesquels n’engageaient aucun travail créatif, aucune recherche, et aucun projet. De mon point de vue, les étudiants faisaient des calculs, et je trouvais que leur cœur battant du programme avait été perdu en cours de route.

J’avais pris moi-même une autre direction et suggéré que les enseignements dans les écoles professionnelles tiennent davantage de l’atelier et donnent lieu à des jurys au cours desquels les sujets doivent être débattus par un groupe interdisciplinaire d’enseignants en architecture et urbanisme. Mais à ce moment-là, les années 1960 étaient finies, et sous les effets du nixonisme et du reaganisme, le financement de l’urbanisme a pris fin dans les villes et les universités. La controverse a déserté les facultés d’urbanisme, et avec elle les chercheurs en sciences sociales. Ils ont suivi l’argent et dans bien des universités ont quitté l’architecture pour des champs disciplinaires plus favorables, et cela pour souffrir d’une compétition féroce au sein de l’université. Les architectes se sont confortablement installés à la place, créant des ateliers d’urbanisme où s’enseignait l’architecture à grande échelle, résistant au retour des urbanistes.

Je crois qu’en matière d’architecture et d’urbanisme, le concept de l’apprentissage par le faire ne doit pas être abandonné, mais doit être développé sous forme d’ateliers qui dépassent ceux qui traditionnellement existent dans les écoles d’architecture. Et puis, l’atelier devrait être considéré au sein de l’université en général comme une alternative aux modèles académiques d’enseignement. L’atelier, l’apprentissage par le faire, sont probablement adaptés à des enseignements autres que ceux destinés aux étudiants en architecture et en art. Ils peuvent par exemple correspondre pour les étudiants de premier cycle qui ne se destinent pas à l’enseignement, ou les étudiants activistes qui ont d’autres plans de carrière.

Est-ce que ça ne serait pas amusant de — !

J’ai continué à imaginer des ateliers. J’aimerais documenter la maison mitoyenne de Philadelphie, son évolution, ses thématiques, et ses perspectives d’avenir pour la vie urbaine. J’aimerais aussi étudier l’utilisation des terrains industriels hérités du 19e siècle, et leur potentiel de réaffectation maintenant que l’industrie lourde n’existe plus, même si les connexions entre le rail, les logements et les lieux de travail continuent de former un réseau urbain. J’aimerais étudier la forme que prennent les commerces de détail à Venise, les cartographier, envisager la relation avec les canaux, les zones résidentielles, et les bâtiments publics et religieux. J’aimerais effectuer des recherches à Shanghai sur les prototypes urbains qui pourraient s’appliquer ailleurs dans le monde, je pense entre autres aux lilong et aux jardins de lettrés.

Conclusion

Étant donné l’intérêt croissant pour la théorie et les processus de recherche en architecture, je partage avec vous mes réflexions et ce que j’ai appris dans le but de laisser une trace des formes d’enseignement qui j’espère seront utiles, pourront être transmises, et contribueront à renforcer la discipline architecturale. Je crois que développer le modèle de l’atelier à l’université est une bonne chose à bien des égards. Cela fait écho aux objectifs de mon enseignement et de ma pratique, à savoir définir le contexte en étudiant un large terrain, puis aider les gens à se concentrer. Je partage mon expérience en écrivant non pas l’histoire, mais le compte-rendu des échanges auxquels j’ai assisté.

Denise Scott Brown est une architecte, urbaniste, théoricienne, essayiste et enseignante dont les projets et les idées ont influencé les concepteurs et les penseurs du monde entier. En collaboration avec Robert Venturi, elle a guidé la trajectoire de Venturi, Scott Brown and Associates (VSBA) en participant au large éventail de projets architecturaux de l'entreprise et en tant que responsable de l'urbanisme, de la conception urbaine et de la planification des campus. Son expérience du travail interdisciplinaire, de l'enseignement et de la recherche a contribué à l'ampleur et à la richesse de la conception architecturale de VSBA.

Notes

1. Dans “Between Three Stools”, j’ai décrit les problèmes auxquels j’ai été confrontée dans mon éducation et mon développement intellectuel. In: Urban Concepts, Londres; Academy Editions; 1990, an Architectural Design Profile, Architectural Design 60:1-2:90; pp. 8-20. Voir également: “Some Ideas and their History,” Chapitre 5 de: Robert Venturi et Denise Scott Brown, Architecture as Signs and Systems: for a Mannerist Time. Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 2004, pp. 105-119.

2. La composition de la faculté était intéressante à cause de l’arrivée de sociologues urbanistes comme Paul Davidoff et Herb Gans, une nouvelle gauche pour compléter la gauche du New Deal, les spécialistes des sciences sociales et les planificateurs physiques qui y enseignent déjà. Ils étaient mes amis et mes antagonistes, et la lutte amoureuse entre nous a créé une atmosphère animée à Penn, appréciée des étudiants, jusqu'à ce qu'elle prenne fin en raison des réductions de financement imposées par Richard Nixon et Ronald Reagan.

3. Robert Venturi, “The Vision Thing: Why It Sucks.” In: Iconography and Electronics Upon a Generic Architecture, Cambridge, MA, The MIT Press, 1996, pp. 273-274.

4. Denise Scott Brown, “On Formal Analysis as Design Research, With Some Notes on Studio Pedagogy,” Search/Research, JAE, Journal of Architectural Education, Vol. xxxii, No. 4, May 1979, pp. 8-11, doi 10.2307/1424375, disponible en ligne via JSTOR.org.

5. Denise Scott Brown, “Urban Design at Fifty, and a Look Ahead,” Harvard Design Magazine, Spring/Summer 2006, pp. 33-44.

6. Un conseil donné par Britton Harris et Paul Davidoff du Department d’urbanisme de Penn.

Note du traducteur Valéry Didelon

L’importante contribution de Denise Scott Brown à la pratique, la théorie et l’enseignement de l’architecture et de l’urbanisme est aujourd’hui enfin reconnue à sa juste valeur. La publication de ses écrits et la transcription de ses conférences données au fil des années y sont pour beaucoup. Le texte proposé ici en langue française pour la première fois éclaire en particulier l’apport de l’architecte américaine en matière d’enseignement de l’urbanisme. Elle y développe notamment un plaidoyer pour l’atelier comme espace pédagogique d’articulation entre travail d’analyse et de synthèse, de recherche et de projet. Le propos date de 2006, mais s’appuie principalement sur l’expérience qu’a connue Denise Scott Brown comme jeune enseignante à l’Université de Pennsylvanie entre 1960 et 1964. À Philadelphie elle a en effet été partie prenante de débats intenses sur l’importance à accorder respectivement à la planification matérielle (physical planning) et à la planification sociale (social planning) au sein de la formation à l’urbanisme. Soucieuse de faire entrer les sciences sociales dans l’atelier des architectes, Denise Scott Brown s’efforçait aussi de faire reconnaître aux universitaires tout l’intérêt du travail de projet. Cette réflexion originale, Denise Scott Brown l’a ensuite mise en pratique à l’Université de Californie à partir de 1965, et surtout à l’Université de Yale où, dès 1968, elle a conduit avec Robert Venturi plusieurs ateliers devenus légendaires, dont celui portant sur l’étude du Strip de Las Vegas. Au moment où, en matière d’architecture comme d’urbanisme, certains entendent aujourd’hui développer la recherche par le projet, mais aussi le projet par la recherche, le retour historique et critique que nous propose ici Denise Scott Brown se révèle particulièrement stimulant.

Valéry Didelon est historien et critique d’architecture, Professeur à l’ENSA Normandie.