Des architectures disparues aux bordels contemporains, réflexion sur la prostitution par l’espace

Paul Teyssier est l’auteur d’une étonnante histoire architecturale des bordels parisiens. Dans cet article, il s’efforce de mesurer l’écart qui sépare les maisons closes du 19e siècle à celles du 21e

« Au cinquante-six, sept, huit, peu importe

De la rue X, si vous frappez à la porte

D’abord un coup, puis trois autres, on vous laisse entrer

Seul et parfois même accompagné. »

Serge Gainsbourg, L’hôtel particulier - Histoire de Melody Nelson

Les lieux de prostitution quels qu’ils soient proposent une expérience spatio-temporelle souvent révélatrice des conditions d’exercice, de l’organisation sociale, du regard et des tabous de la société dans laquelle ils opèrent.

En ce sens, l’entre-deux-guerres en France fut l’aboutissement d’un long processus historique, fait de règlementations successives, d’abolition et de tolérance, d’enfermement et d’exploitation, mais aussi de poésie, de création et d’imaginaire. Mac Orlan parle de l’odeur des bordels comme d’une « odeur préhistorique ». Les maisons closes semblent être les concrétions presque parfaites des nombreuses strates historiques déposées en miroir de la société des années 1930, pour aboutir à ce que l’on a appelé « l’âge d’or des maisons closes ». A travers les nombreux plans, coupes et documents issus des archives de la police parisienne, tout un corpus oublié d’édifices reprend vie et esquisse la partie construite et topographique de la prostitution parisienne de l’époque.

Le Guide rose édité par le « syndicat » des tauliers montre que le réseau des 196 lupanars parisiens se dilue alors dans toute la ville. Les plus modernes s’ouvrent souvent dans les quartiers de loisirs, comme le Sphinx à Montparnasse, haut lieu de divertissement où se mêle l’intelligentsia culturelle et artistique, tandis que les plus populaires, les maisons dites « d’abattage », prennent place près des gares du Nord et de l’Est, ou bien vers Belleville où se trouve le Fort Monjol et ses bouges semi clandestins, dernier degré de la prostitution.

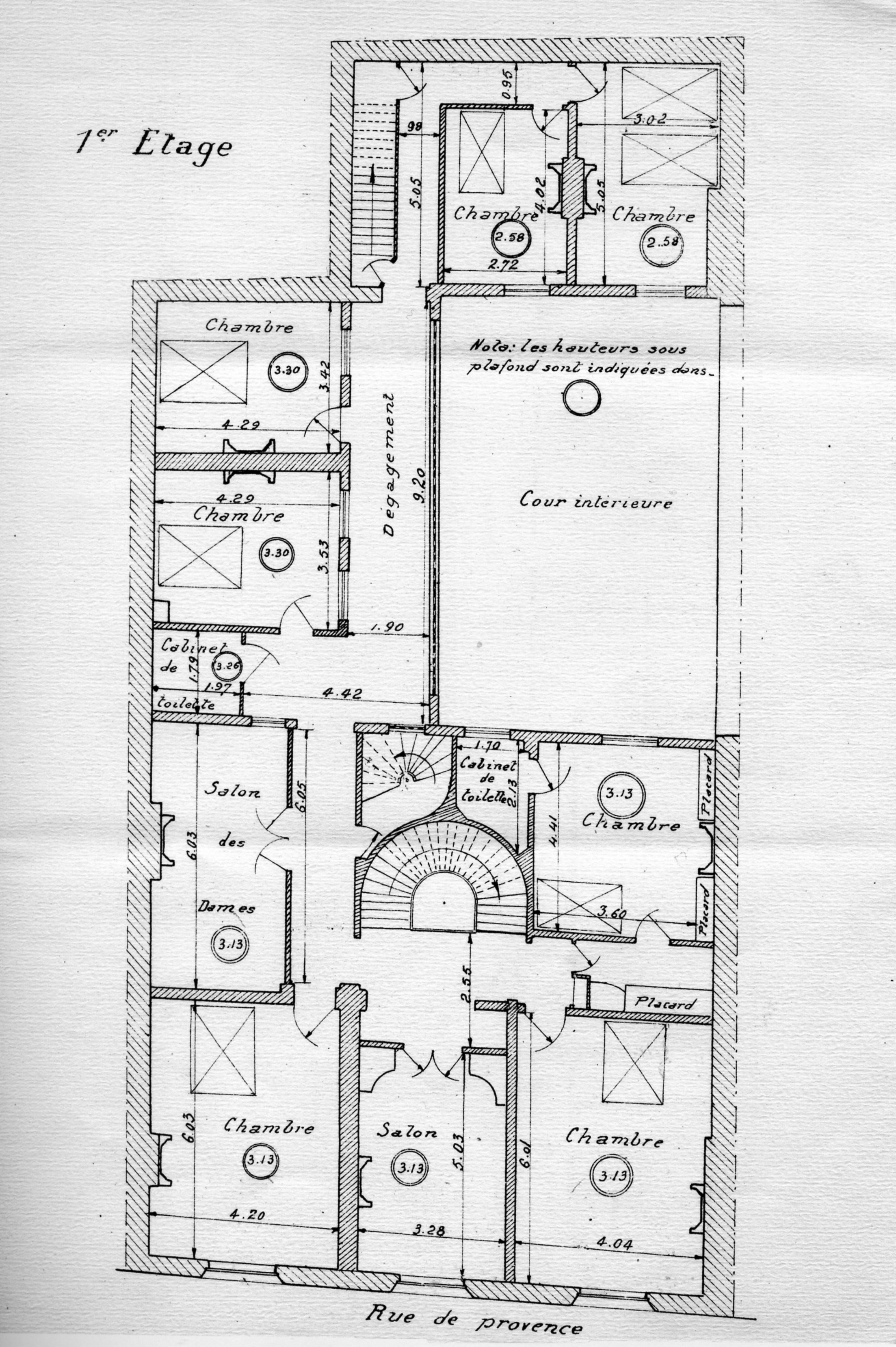

Un véritable programme architectural de bâtiments publics prend place à côté des mairies, des postes, des églises et des écoles. Des architectes, des urbanistes et des décorateurs se spécialisent alors sur la question, à l’image de Léon Louvet qui œuvre à la fois sur le One Two Two au 122 rue de Provence (plan 1 et 2), bordel huppé et d’un luxe inouï aux chambres à thèmes les plus délirantes, mais aussi sur les espaces minimaux du 106 boulevard de la Chapelle (plans), taule d’abattage, où toute construction temporelle est abolie. Les filles y enchaînent plus de dix passes par jour contre deux ou trois au One Two Two. Les fiches de police vont même jusqu’à révéler les écarts de prix, 6 francs contre 50 dans les bordels luxueux tels le Chabanais situé au 12 de la rue du même nom.

Cependant, à l’aube du grand conflit mondial, et malgré toute la cruauté du système et la notion d’enfermement encore présente dans les maisons dites « de tolérance », il existe une volonté publique et politique de réfléchir sur la prostitution en tant que phénomène social par le lieu et l’espace. La prostitution s’inscrit et se « construit » dans le paysage urbain de manière consciente.

Au 18e siècle déjà, certains projets utopiques comme l’Oikema de Ledoux dans sa Saline imaginaire d’Arc-et-Senans ou, dans une autre mesure, les croquis et élévations aquarellées de Casinis par Jean-Jacques Lequeu, montraient la nécessité d’une réflexion philanthropique sur l’espace prostitutionnel, débat auquel architectes et urbanistes participaient alors sans tabous.

Les archives de la police montrent que, durant les années 1930, des ordonnances sont édictées, imposant la démolition et une mise aux normes d’hygiène drastique des anciens taudis. Des « maisons de rendez-vous » modernes obéissant à une nouvelle règlementation et où les filles ne sont plus pensionnaires se construisent ex-nihilo avec des systèmes d’aération, d’isolation et d’apport de lumière naturelle particulièrement modernes. Les plans des travaux de l’immeuble du 162 boulevard de Grenelle, qui remplace un boxon vétuste de bas étage, en sont révélateurs. Le bureau d’architecture Gauthier Père et Fils y apporte toutes les mesures d’hygiène, double les hauteurs sous plafond, les cubages d’air et agrandit la cour extérieure. Les 18 chambres se trouvent à l’étage, la numéro 15 étant réservée aux visites médicales tandis que tout le 3e étage est dévolu aux services de la maison : vestiaires, dortoirs, « bahut » où se détendent et patientent les filles. Le programme du bordel parisien se dissèque en coupe, qui illustre alors l’efficacité des liaisons entre les différents organes de la « machine de plaisir ». La maison close est un ensemble, et avant tout un commerce, proche des établissements de loisirs et des programmes hôteliers ; elle comporte en ce sens toutes les coulisses techniques nécessaires à sa fonction.

Paradoxalement, alors même qu’ils dépendent de la rue, les boxons s’isolent du tissu urbain. Reconnaissables grâce à leurs discrets symboles, ils se tiennent à l’écart. Il est vrai que la réglementation impose l’absence presque totale de signes distinctifs. La façade banale de cet immeuble bourgeois du 16 rue Saint-Sulpice renferme pourtant un bordel réputé que fréquentent les ecclésiastiques. Le Fourcy, maison populaire, possède quant à lui une élévation aux allures carcérales avec ses ouvertures grillagées en hauteur et ses bouches d’aération. Seul un gros numéro, une frise un peu travaillée et une fresque en mosaïque discrète renseignent les futurs clients. Le fameux Sphinx au 31 boulevard Edgar-Quinet, véritable temple de l’art déco, présente sa façade typique années 1930 avec ses bow-windows à persiennes. Sa porte, son seuil, puis ses couloirs et son sas sont autant de séquences introduisant le passant dans la maison de plaisir, mais également autant de filtres dans le cheminement vers la consommation charnelle. Au sein du temple du stupre, le grand « bar américain » avec ses fresques de Van Dongen et la piste de danse sous la coupole dorée de mosaïque permettent également de ralentir le temps de la consommation sexuelle. Parfois même, on ne venait ici que pour boire, danser et s’amuser, faisant de ces lieux des établissements de loisirs à part entière, véritables architectures « inversées », fermées sur le monde extérieur mais ouvrant vers un infini de possibilités. Déjà Sade théorisait dans Les 120 journées de Sodome la liberté sexuelle de l’espace clos, lieu de tous les possibles. Une initiation presque maçonnique est nécessaire pour franchir une succession de différentes étapes et arriver à un lieu qui se retourne alors pour devenir totalement libre, « hors du monde », à l’image des caves aux murs épais du Montyon dans le 9e arrondissement. La « machine aux fantasmes » s’articule autour de deux escaliers qui ne se croisent qu’au second étage des salons. L’escalier, colonne vertébrale du temple, apparaît alors comme la pièce maîtresse, ornée et travaillée, qui relie les entrailles, les coulisses et les salons de présentation aux chambres chargées de fantasmes assouvis.

En France, après une période d’occupation qui a vu la plupart des bordels se mettre au service des forces armées étrangères, la loi Marthe Richard de 1946 a balayé tous ces bâtiments et ce qu’ils renfermaient, des œuvres d’art du Chabanais aux filles miséreuses des taules populaires retournées sur le trottoir. Des années d’oubli, volontaire ou non, entretenues par les ligues abolitionnistes et certaines associations féministes ont monopolisé le débat. Petit à petit, les espaces controversés de ces architectures éphémères sont devenus des ruines qui ont finalement disparu dans l’indifférence.

La France, qui fut l’un des derniers pays à fermer ses maisons, se retrouve aujourd’hui cernée par d’autres la Suisse, l’Espagne, l’Allemagne ou la Belgique , qui ont tous autorisé et/ou légiféré sur les lieux du sexe tarifé. En sont-ils pour autant progressistes ? Cela nous amène à confronter la situation actuelle de la prostitution à ses fantômes. L’« étude de cas » qu’est l’analyse architecturale et fonctionnelle d’un bordel moderne nous permet d’esquisser quelques réponses à ces interrogations.

Une expérience contemporaine : le Félina à Barcelone

Au 42B de la rue Can Bruixa à Barcelone, proche du centre universitaire et jouxtant le parc verdoyant de Los Infantes, se trouve une entrée d’immeuble anodine. La niche formée par le seuil abrite une plaque discrète, presque invisible, mais gravée en noir au nom de Félina (photo). En-dessous est inscrit : « interdit aux mineurs ». Sans doute le respect strict de l’article 7 de l’arrêté du 29 juillet 2003 qui régit « les locaux ouverts au public où s’exerce la prostitution » en Catalogne et qui précise que l’accès aux locaux doit s’effectuer directement par la voie publique tout en interdisant d’attirer le passant au moyen de réclames, panneaux publicitaires lumineux ou autres signes explicites.

Les boxons espagnols sont assimilés à des espaces de loisirs comme les bars musicaux ou clubs, mais cet arrêté précise quelques règles indispensables à leur fonction pour l’obtention de la fameuse licence d’exercer. Ainsi le Félina, selon l’article 6, ne peut se situer à moins de 150 m (mesurés sur plan) d’un autre établissement de sexe et à 200 m des centres d’enseignement et de loisirs destinés à des mineurs. Ce principe participe à la diffusion topographique de la maison de sexe dans la ville et à l’absence de quartiers qui leur seraient réservés, comme c’est notamment le cas à Amsterdam.

L’établissement modeste d’une centaine de mètres carrés, ouvert il y a une dizaine d’années, possède désormais une solide réputation dans le milieu prostitutionnel haut de gamme et fait figure de « maison modèle » à l’image du volontarisme du propriétaire. A force d’expérience, de pragmatisme et de réflexion, le fonctionnement et les séquences spatiales du Félina se sont perfectionnées pour en faire une entreprise florissante et un sujet typologique particulièrement révélateur au regard des nouveaux espaces de sexe tarifés.

La maison de quartier reste artisanale par sa taille et l’homme seul qui aujourd’hui sonne, un peu fébrile, semble simplement rentrer chez lui. Le Félina apparaît comme l’ancêtre des « maisons de rendez-vous », installées dans de simples appartements, dépeintes par Luis Buñuel dans Belle de Jour. Nous sommes loin des grands supermarchés du sexe de la Jonquera où l’on fait la queue en bande pour prendre un ticket d’entrée.

Ici on pénètre d’abord dans un sas qui brise un instant la continuité temporelle. Le client ignore probablement qu’à ce moment précis une quinzaine de filles l’observent et le jugent, lui. Ironie du sort que ces quelques instants où les rôles semblent s’inverser à travers la petite caméra de surveillance qui filme et retransmet sur écran géant dans le « salon » des filles toute la solitude et parfois la lâcheté de cet homme bloqué entre deux portes. Théoriquement, les prostituées peuvent alors refuser de se présenter devant le client, même si, d’après le propriétaire, peu le font : « Comme si une infirmière refusait de soigner un malade parce qu’il est vieux ou moche ». Les filles, pour la majorité sud-américaines du fait de la proximité de la langue, sont ici libres, sans contrat de quelque sorte avec la maison qui tomberait alors sous le coup de proxénétisme. L’argent n’est jamais facile, mais plus rapide et plus abondant que dans leurs pays d’origine. De 3000 à 8000 euros nets par mois, soit au minimum trois fois le salaire moyen espagnol. Une indépendante peut gagner jusqu’à 15 000 euros, mais ses nombreux frais garantissent un avenir à la maison qui offre un lieu préservé surveillé, une garantie d’hygiène et de sécurité (chaque maison possède un service de sécurité extérieur obligatoire), un « vivre ensemble » aussi où s’installe une complicité « familiale » et des chambres tout « équipées » que les filles louent environ un tiers du prix de leur prestation, sachant qu’ici 1h se facture en moyenne 150/200 euros.

La directrice du jour (elles sont quatre à se relayer 24h/24 et sept jours sur sept) ouvre enfin la seconde porte sur l’espace d’entrée. Le bordel espagnol « n’a ni clefs ni interrupteur » et profite de la législation libre des commerces qui peuvent ouvrir en continuité. Sorte de navire intemporel dans la ville qui ne ferme jamais, les filles vont et viennent à leur gré au rythme des clients. Cependant, le désir de productivité de la maison et la concurrence altèrent cette liberté par une surenchère d’activité. Comme dans d’autres domaines d’activité, l’écart entre le code du travail et la réalité est grand. Ici, les prostituées effectuent en moyenne trois passes par période d’exercice. Elles doivent répondre aux interrogatoires réguliers des services de police, affirmer qu’elles exercent de manière libre et indépendante comme prêteuses de services sexuels en échange d’une contre-prestation économique, sous « leur propre responsabilité et sans qu’il n’y ait aucun lien de subordination ».

Le client seul se présente désormais dans l’espace feutré de l’accueil, séparé visuellement sur sa gauche du « salon des filles » par un jeu de rideaux, atténuant leurs voix un peu comme une vitrine acoustique donnant à pressentir la présence charnelle. La régulation du sas ainsi qu’un énième rideau tiré garantissent à l’homme de ne croiser personne et lui donne l’illusion d’être privilégié : « Venez-vous pour la première fois Monsieur ? Comment avez-vous connu l’établissement ? Venez-vous pour une fille en particulier ? »

Immuable triple interrogatoire avant de guider l’homme dans l’unique et long couloir au tapis et miroirs, où s’égrènent comme sur un chapelet les six chambres décorées avec luxe (photo). L’article 10 de l’arrêté impose un minimum de 9 m² par chambre, 6 pour l’espace principal et 3 pour la salle de bains/douche obligatoire et indépendante. La hauteur sous plafond au minimum de 2,50 m est souvent dupliquée à l’infini par les jeux de miroirs. Chaque chambre possède sa ventilation « forcée » et les revêtements muraux et de sols, ignifugés en respect de la législation incendie pour les lieux publics, sont facilement nettoyables et désinfectés régulièrement. Toutes les normes des édifices hôteliers s’appliquent, en particulier celles qui garantissent des affaiblissements acoustiques importants pour le voisinage. La mitoyenneté avec des zones de logement est d’ailleurs interdite et la maison a dû acheter l’appartement de l’étage supérieur.

La directrice remet un bloc-notes au client et appelle les filles pour la « présentation », rituel intemporel. Mouvements dans le salon, gestes millénaires devant les miroirs, démarches lascives, les talons effleurent l’épaisse moquette, s’arrêtent devant la porte sous tenture enchâssée d’un miroir, ultime reflet de ses atouts. Les mains se posent à l’endroit précis sans cesse effleuré du cadre avant de basculer une à une dans l’espace clos, laissé entrouvert quelques instants. Chacune a quinze secondes pour se présenter. Le choix, la rémunération, l’acte suivront.

Une fois la scène terminée, le rideau s’ouvre puis se referme sur les vestiaires, zone indépendante obligatoire et intime de la vie des filles. Ici se trouve dans les coulisses, à l’image de l’ancien « bahut » des bordels disparus, toute l’humanité déployée de la condition des prostituées. Les souffrances, les rires, l’argent, l’alcool, l’entraide et la jalousie parfois, les odeurs de parfums et les effets s’amoncellent, les filles se croisent sortant de la douche pendant que d’autres se changent, se maquillent ou se reposent devant la télévision.

A voir l’espace contraint du plan du Félina qui, bien qu’occupé avec efficacité, reste minimal avec interdiction d’extension une fois la licence acquise on est en droit de s’interroger sur le sort de la dizaine de filles présentes, même lorsque les six chambres sont occupées.

L’établissement se sert en cas de surbooking des quatre chambres supplémentaires du « salon de massage érotique » tout proche, récemment créé et affilié. Ce principe des vases communicants nous rappelle les arrière-boutiques dérobées de certains plans d’anciens lieux de prostitution parisiens, comme le boudoir dissimulé derrière la boutique du 71 quai de Tournelle en 1930.

Mais la véritable diffusion du réseau se fait dans toute la ville par l’escorting. Les week-ends et les jours d’affluence, de nombreuses filles sont envoyées à domicile ou dans les hôtels de la ville. Les clients choisissent sur le catalogue du site. La maison moderne possède les moyens de communication de son époque et son rayon d’action devient tentaculaire dans l’urbain.

A travers ses séquences, le Félina rappelle en tous points l’organisation des anciens bordels, mais avec une modernisation propre aux nouveaux comportements. Le mélange de réglementation, du sens commercial et « humain » d’un patron volontaire, réinvestissant en partie les bénéfices de l’activité dans la qualité de ses espaces, participent ainsi à la qualité de vie et d’exercice de ses « locataires ». L’association qui répond à une réalité, la fameuse formule de l’offre et la demande, a ainsi rapporté en 2013 au Félina 4 millions d’euros de chiffre d’affaire ; 1,5 million sans la part des prostituées. Au business s’ajoute désormais le marketing avec deux personnes qui travaillent sur l’image de la maison, publiant régulièrement sur les forums et Twitter, garantissant le positionnement du bordel sur la toile. La concurrence est dure, beaucoup des tenanciers nouvelle génération sortent des écoles de commerce, parlent différentes langues et n’hésitent pas à surenchérir sur les qualités de leur établissement.

Finie la publicité dans les petites annonces des journaux satiriques, tout se règle désormais par internet et les forums spécialisés à l’image de youppi.net, y compris pour les prostituées recherchant une place qui envoient leur « candidature » aux différents bordels par WhatsApp.

A l’aune du 21e siècle, on peut se poser la question de la nécessité ou de la survivance à terme d’un lieu prostitutionnel construit et règlementé. L’espace se retrouve éclaté et fabriqué selon le bon vouloir des tenanciers et des gouvernements, révélant de façon frappante toutes les classes de la société. Les immenses supermarchés sur plusieurs étages où les filles viennent chercher les touristes à la chaîne rappellent cruellement les anciennes taules d’abattage. Des dizaines de chambres avec le strict minimum d’hygiène et un rendement effrayant qui nécessite souvent le recours aux filières mafieuses. Les nombreuses plaintes pour tapage et les démêlés avec les autorités ont souvent raison de ce type d’établissement. Pour un temps seulement avant que le prochain hangar soit transformé de nouveau en usine du sexe.

Les couloirs dérobés, les séquences complexes et les chambres à thèmes des architectes-décorateurs du Chabanais ou du Sphinx ne sont plus, et le Félina n’a pas d’architecte. Son propriétaire, anticipant une future interdiction, prépare la suite. Il travaille actuellement sur une « application » payante d’agenda destinée aux escorts. Les architectures de l’intime et leurs décors disparaîtront cette fois à jamais dans l’immensité virtuelle, nouvelles arcanes du bordel moderne.

Paul Teyssier est architecte diplômé de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville. Il est l’auteur de l’ouvrage Maisons closes parisiennes. Architectures immorales des années 1930 paru aux éditions Parigramme, qui fait suite à quatre années de recherche et d’analyse de plans inédits et de dessins d’architectures issus des archives de la police parisienne.