E se... il padiglione svizzero fosse stato progettato da Lisbeth Sachs?

Intervista a Elena Chiavi, Kathrin Füglister, Amy Perkins, Myriam Uzor (Annexe) e Axelle Stiefel (artista partecipante)

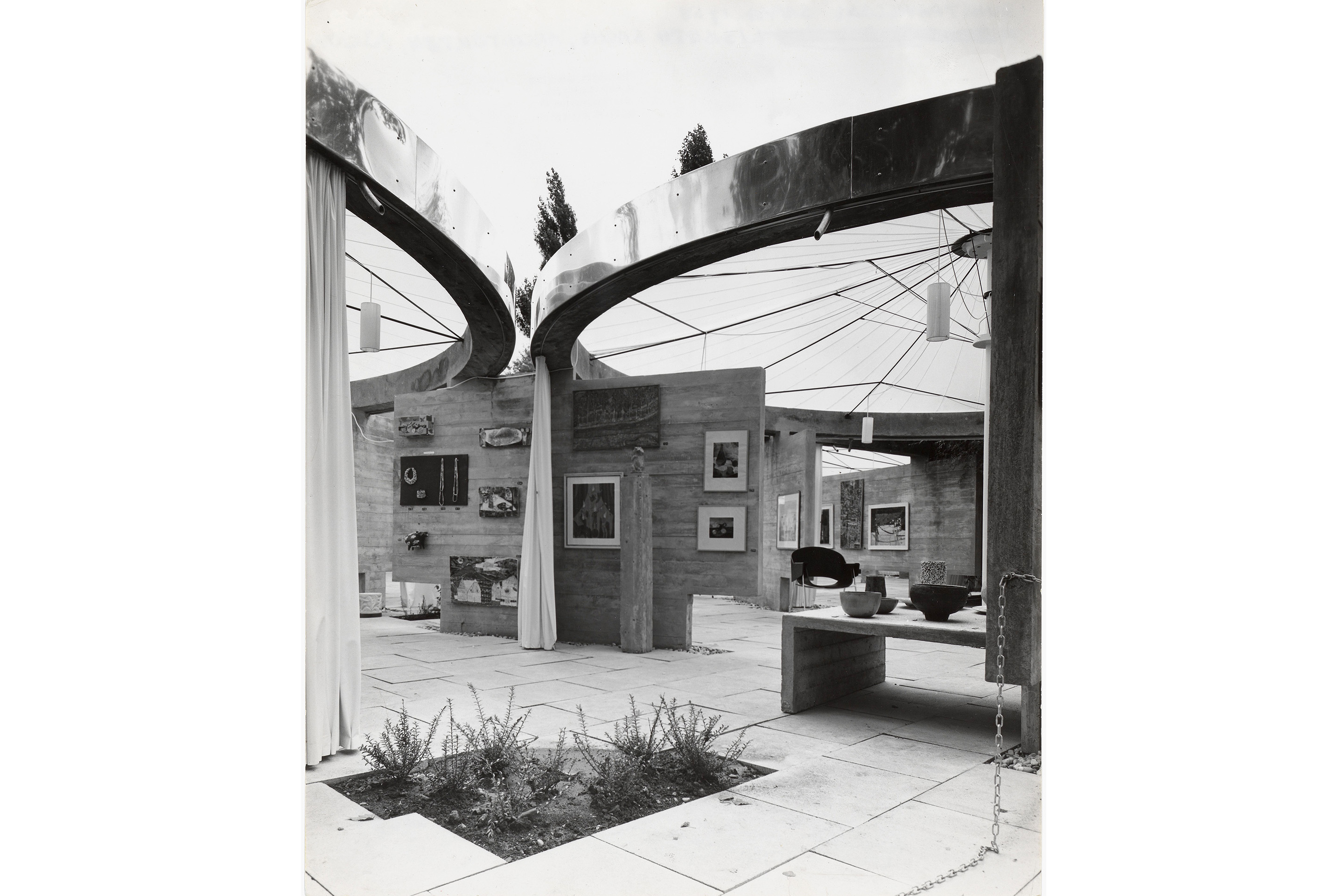

I Giardini della Biennale di Architettura di Venezia sono una “terra di nessuna donna”. In risposta, le curatrici del Padiglione svizzero riportano in vita un progetto emblematico di una delle pioniere dell'architettura svizzera, Lisbeth Sachs (1914-2002). Con un sottile gioco compositivo, il team riproduce sul e nel padiglione svizzero frammenti di una galleria d'arte da lei progettata nello stesso periodo.

TRACÉS: Chi era Lisbeth Sachs e perché la sua storia è così importante per voi?

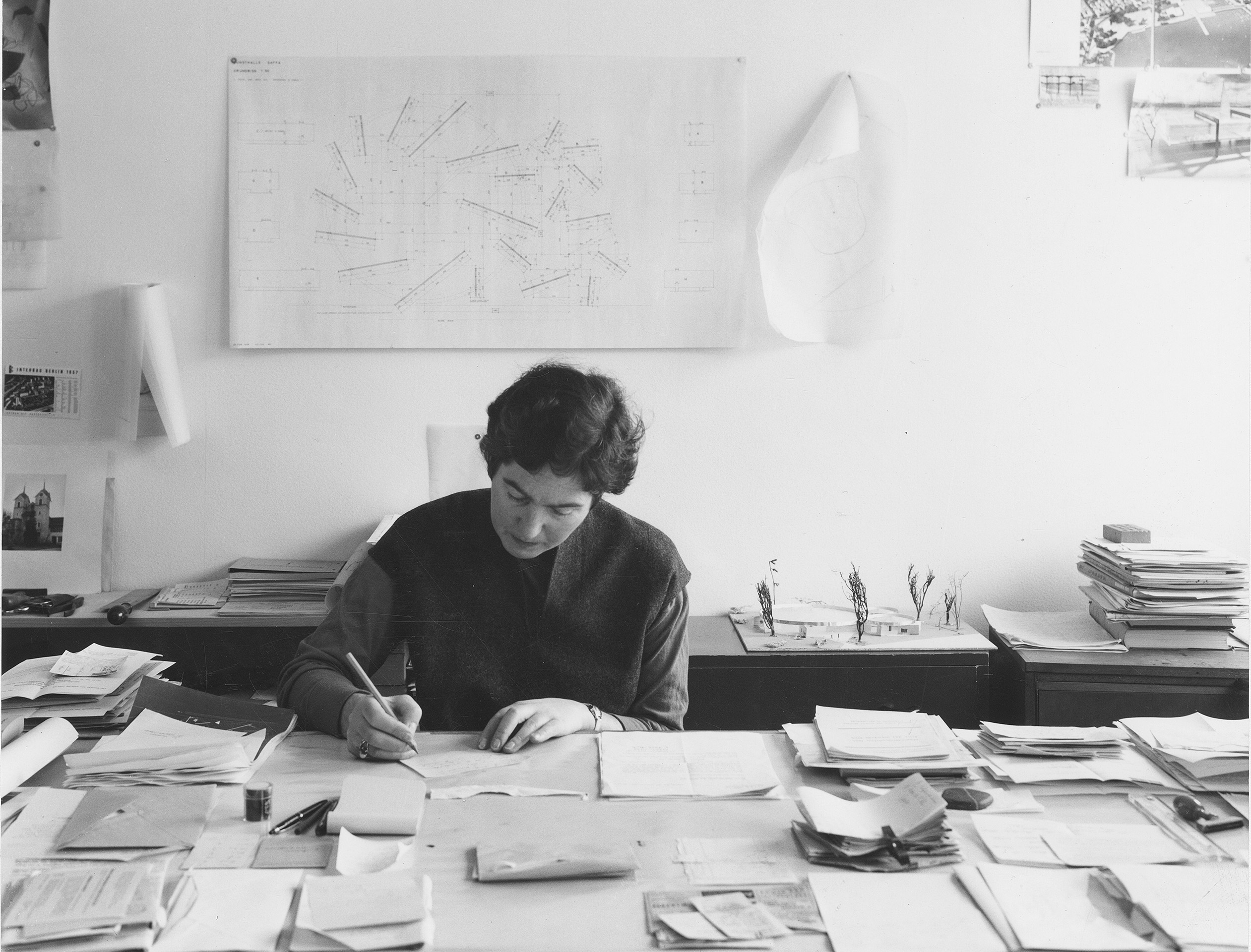

Kathrin Füglister: Lisbeth Sachs è stata una pioniera, una delle prime architette in Svizzera ad avviare un’attività indipendente. Il suo approccio all'architettura era molto rispettoso e inclusivo nei confronti di tutte le risorse disponibili, dal lavoro alla natura in generale: si considerava una mediatrice tra le condizioni ambientali e le diverse persone coinvolte, piuttosto che una specialista.

La vostra proposta per la Biennale di Venezia consiste letteralmente nel sovrapporre frammenti della Kunsthalle, una sala d'arte di breve durata progettata da Lisbeth Sachs per l'Esposizione svizzera del lavoro femminile (Saffa) del 1958, al Padiglione svizzero di Bruno Giacometti (inizio anni '50). Cosa cercate, un confronto o una contrapposizione?

Amy Perkins: Nessuna delle due cose: lo chiamiamo giustapposizione o sovrapposizione, ma in realtà si tratta di una traduzione. Rimaniamo fedeli alle dimensioni originali del padiglione di Lisbeth Sachs, ma lo specchiamo, come un'impronta. Nei punti in cui i due padiglioni si incontrano, si crea un nuovo tipo di spazio. Non è tanto un confronto quanto un dialogo speculativo che pone la domanda: E se? – E se fosse andato diversamente? E se il Padiglione Svizzero avesse incarnato un gesto architettonico completamente diverso?

Elena Chiavi: per tradurre la Kunsthalle (che non esiste più), abbiamo tratto ispirazione dalla visita alle opere di Sachs ancora esistenti, come la Haus am Hallwilersee o il Kurtheater di Baden, quest'ultimo recentemente sottoposto a un meticoloso restauro da parte di Elisabeth e Martin Boesch.

“Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt.” - ‘La forma definitiva sarà determinata dall'architetto in cantiere’: che titolo strano per un'installazione! È un documento d'archivio o un manifesto?

Kathrin Füglister: Nel gta archive, dove è conservato l'archivio di Lisbeth Sachs, abbiamo scoperto questa frase come annotazione manoscritta su un disegno in scala 1:20, una scala molto insolita nella professione degli anni '50. La interpretiamo come una dichiarazione audace di autonomia, che afferma il ruolo di primo piano di Sachs sia in cantiere che nello sviluppo concettuale del progetto.

Myriam Uzor: Come architetto, normalmente si cercano forme definitive. Noi cerchiamo di decidere sul posto, lasciando il progetto in parte incompiuto e aperto, flessibile e adattabile. Ciò richiede un dialogo costante, non solo tra i due progettisti, ma anche all'interno del nostro team e con i numerosi attori provenienti da diversi ambiti.

Axelle Stiefel: La parola tedesca bestimmen (decidere) si riferisce a Stimme, la voce. Wer bestimmt was – chi decide? Il sito? Anch’esso può avere una voce, eine Stimme. Si tratta di trovare la giusta Stimmung, quando tutto è stimmig, al posto giusto. Ci sono molte voci lì dentro, umane e non. E anche la voce dell'architetto Lisbeth Sachs. O forse il suo fantasma, ancora presente.

Questo processo collaborativo e aperto è centrale nel vostro approccio. Invece di dare istruzioni a distanza, lavorate sul posto a Venezia, a diretto contatto con gli operai. Perché è così importante per il vostro approccio procedere in questo modo?

Elena Chiavi: Per questo processo di costruzione collettiva, diamo la priorità al contatto con tutti gli specialisti e gli operai piuttosto che imporre la nostra visione. Tuttavia, lavoriamo in un campo ancora dominato dagli uomini e sul posto abbiamo a che fare principalmente con colleghi maschi. Anche se tutto procede senza intoppi, in diverse occasioni durante il processo ci siamo sentite vulnerabili. Per realizzare questo lavoro collaborativo sul posto, non abbiamo solo bisogno di essere udite, ma anche di essere veramente ascoltate.

Axelle Stiefel: Salendo sul vaporetto delle 7 del mattino per i Giardini, siamo profondamente consapevoli della nostra visibilità (poiché quasi tutti i passeggeri a bordo sono uomini). Questa esposizione permane sul cantiere, dove improvvisamente le decisioni che abbiamo preso come architetti e artisti vengono dibattute da coloro che credono che la loro autorità superi la nostra competenza. La pratica del gruppo Annexe non si limita ad amplificare la voce delle donne, ma rende leggibile la vulnerabilità sistemica e la riflette.

Axelle, in qualità di “artista integrata”, hai accompagnato e registrato i quattro membri del gruppo Annexe durante tutto il processo. Quanto è importante la dimensione sonora nell'installazione?

Axelle Stiefel: L'installazione invita ad ascoltare attraverso le orecchie delle architette e a prendere coscienza del paesaggio sonoro. A ciascuna delle quattro componenti di Annexe è stato fornito un dispositivo di registrazione, senza alcuna istruzione, per registrare sul campo durante una residenza artistica sul Passo Furka, nonché durante passeggiate o incontri a Losanna, Zurigo, Ginevra, Londra e Venezia. Durante alcune sessioni di ascolto, abbiamo rivisitato insieme queste registrazioni, estraendo principi di progettazione che sarebbero stati successivamente applicati alla composizione dell'installazione sonora per il padiglione. La collezione è una testimonianza di quel momento, dell'intero processo di costruzione.

Sottolineate che nessun padiglione dei Giardini di Venezia è stato progettato da una donna. È questo uno dei motivi che vi ha spinto a presentare questa proposta?

Amy Perkins: Fin dall'inizio ci siamo rese conto che i Giardini sono essenzialmente una “terra di nessuna donna” e questo ci ha spinto a cercare negli archivi una figura femminile altrettanto forte di Giacometti, l'architetto del padiglione svizzero. Sebbene ora la situazione stia cambiando, durante i miei studi mi sono stati mostrati raramente esempi di grandi opere architettoniche progettate da donne. Abbiamo tutte esperienza nell'insegnamento e sappiamo che la cosa più potente per gli studenti è sperimentare lo spazio stesso. Ecco perché teniamo così tanto a ricostruire questo padiglione unico, anche solo come una sua traduzione.

“Durante i miei studi, mi hanno raramente mostrato degli esempi di grandi opere di architettura concepite da donne.” – Amy Perkins

Myriam Uzor: I riferimenti non vengono dal nulla. A modo nostro, speriamo che questa piattaforma possa aiutare a far emergere voci che meritano maggiore attenzione.

Ricostruire questo padiglione è un modo per dare a Lisbeth Sachs il suo posto nella storia dell'architettura, una sorta di riparazione?

Amy Perkins: Non si può “riparare” la storia, ma si possono cambiare le condizioni che a quel hanno impedito di collocarsi correttamente. La traduzione è sempre un atto di aggiunta a un'opera esistente.

Myriam Uzor: Nella nostra proposta, la Kunsthalle di Lisbeth Sachs esiste non solo nella storia, ma anche nel presente. E diventa una nuova architettura, non una ricostruzione del suo lavoro, ma un'interpretazione. Naturalmente, dato che il padiglione di Giacometti è ancora lì, lo spazio che si percepisce sarà del tutto unico, qualcosa di completamente nuovo. Non stiamo realizzando una mostra sull'architettura, stiamo creando architettura.

Direste che se fino ad ora le donne fossero state maggiormente valorizzate e rappresentate nell'architettura, sarebbero emersi altri temi, altri processi o persino altri tipi di spazi pubblici?

Kathrin Füglister: La diversità in senso lato è fondamentale. Non è solo una questione di genere. In qualsiasi situazione, collaborazione o campo, è la diversità che permette di arrivare a una soluzione o a condizioni che vanno bene per il pubblico più ampio. Il progetto agisce nel presente. Non possiamo rispondere guardando al passato.

Axelle Stiefel: Siamo già cambiati, questo movimento è iniziato molto prima di noi. La risposta di Annexe è quella di discutere modelli - modalità di lavoro - e trovare punti di contatto nella storia attraverso il lavoro delle donne, che è fondamentale per fornire una prospettiva più ampia. Quindi, riconoscere che si è già cambiati nel presente è importante per poter dire “Sì, sosterremo il cambiamento promuovendo le condizioni necessarie per includere voci diverse”. È così che partecipiamo alla costruzione di un futuro più sostenibile.

Come procedere?

Elena Chiavi: Ci prendiamo molto tempo per scambiarci idee, discutere e capire dove ci troviamo. Non cerchiamo di essere i più efficienti o di ottenere un risultato specifico. Siamo impegnate in un processo per capire come lavorare insieme, mettendo in discussione i processi, il sistema in cui viviamo e il modo in cui costruiamo oggi.

Myriam Uzor: Non possiamo cambiare il passato, quindi la domanda giusta è “dove siamo ora?”. Con questo contributo per il padiglione svizzero, facciamo una proposta sperimentale che, si spera, darà il via passo successivo, e poi a un altro ancora. Ed è qui che entra di nuovo in gioco la finzione, come strumento molto produttivo dell'immaginazione: “E se...?”