Histoire des places de jeux de Lausanne

Remède pour concevoir des esprits sains dans des corps sains, comment le playground est-il devenu le cheval de Troie d’une politique globale du bien-être citoyen? Focus sur l’aménagement des places de jeux lausannoises.

Plusieurs études ont relevé que les enfants jouent de moins en moins souvent à l’extérieur, en particulier en milieu urbain1. L’une des études mobilisées par Tim Gill, auteur de l’incontournable ouvrage Urban Playground2, démontre que sur quatre générations, le périmètre de déambulation autonome d’un enfant en Angleterre est passé de plus de 9 km en 1919 à 300 m – soit le bout de sa rue – en 2007.

À Lausanne, la première à réagir à cette désaffection de l’espace public par les enfants a été Raymonde Caffari. En 1985, la cheffe du Service de la jeunesse et des loisirs interpelait la Municipalité sur ce sujet en lançant une motion relative à l’extension des places de jeux: «Le jeu, pour l’enfant, n’est pas un simple passe-temps ou divertissement. Il est découverte de soi, des autres et du monde; il est action, recherche, création (…)»3

Lire également: Playgrounds : petits sous, grands effets

Et si cette définition ne se limitait pas à l’âge tendre? La redécouverte de l’espace public au travers du prisme de l’enfance peut nous faire réaliser son potentiel encore insoupçonné. Et si ces petits animaux basculants qui peuplent les aires de jeu étaient en réalité de puissants chevaux de Troie qui cachent de grandes idées pour réinvestir l’espace public? Pour une ville «plus inclusive, plus attentive aux questions de genre, plus perméable, plus vivante»4?

C’est le pari qu’a fait la Ville de Lausanne il y a près de trente ans, en utilisant les aires ludiques comme points de départ des politiques urbaines. Récit de l’évolution de cette pensée au travers des préavis concernant les intentions de la Ville en matière de planification des places de jeux.

Retour historique

À Lausanne comme ailleurs, l’histoire de l’aménagement des places de jeux est une réaction directe au développement urbain.

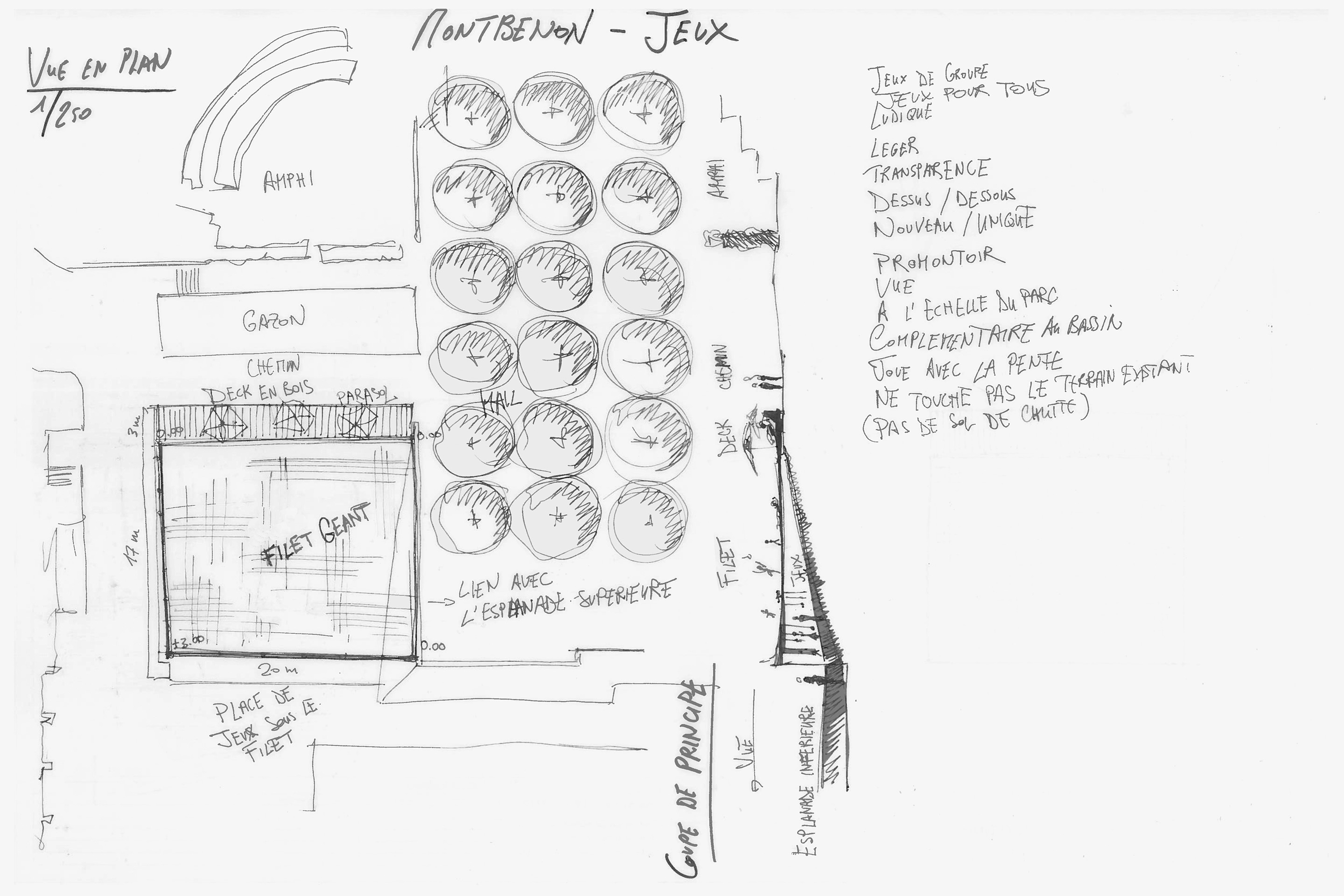

À la fin du 19e siècle, alors que l’on assiste à l’extension des bâtiments en ordre contigu, la Ville acquiert de vastes domaines privés pour les convertir en espaces publics de loisirs et de détente (Denantou, Montbenon, Montriond, Mon-Repos…).

Au début du 20e siècle, Lausanne compte 70000 habitant·es. La construction de type social et à loyer réduit voit péniblement le jour (Bellevaux). L’attention est alors focalisée sur l’éducation et l’hygiène et des jardins pour écoliers fleurissent à la place de Milan, à Beaulieu, au Pré-des-Toises et à l’avenue Secrétan. Dans les années 1930, l’augmentation des accidents de petits enfants sur la route fait prendre conscience du manque d’espaces protégés du trafic qui leur sont destinés. À la même époque, le Conseil communal décide d’ouvrir les préaux scolaires en dehors des heures de classes.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les opérations immobilières de densification reprennent et les zones de loisirs se développent. Le quartier de Valency (1951) représente la tendance architecturale de l’époque, avec son église, sa place de jeux et son école. D’autres quartiers (Bellevaux, Faverges), concilient écoles, logements ouvriers et aires ludiques aux alentours. Parallèlement à ces nouveaux quartiers, les rives du lac et la Vallée de la Jeunesse sont développées comme des zones dédiées exclusivement aux jeux et aux loisirs, dès l’exposition nationale de 1964.

L’expansion quasi continue des places de jeux intégrées aux grands ensembles atteint son apogée en 1973 (Boisy-Pierrefleur, Valmont, Ancien-Stand, Bossons, Rouvraie, Bergières, Vennes…). C’est la période de construction de nouveaux sites scolaires (Belvédère, Elysée, Bergières,…) (lire article Les préaux: des espaces publics à réinvestir), pour répondre à la vague de la deuxième génération du baby-boom.

Pendant les Trente Glorieuses, les jeux qu’on installe sur ces places sont généralement achetés sur catalogue. On les veut indestructibles et peu salissants. Mais ces installations subissent quand même les affres du temps et, dans les années 1980, leur vétusté se fait sentir (sûreté des équipements, inadaptation aux pré-adolescents). C’est dans ce contexte que Raymonde Caffari dépose sa motion. Alors qu’ailleurs on abandonne les playgrounds (lire article The Playground project), à Lausanne, une idée commence à germer.

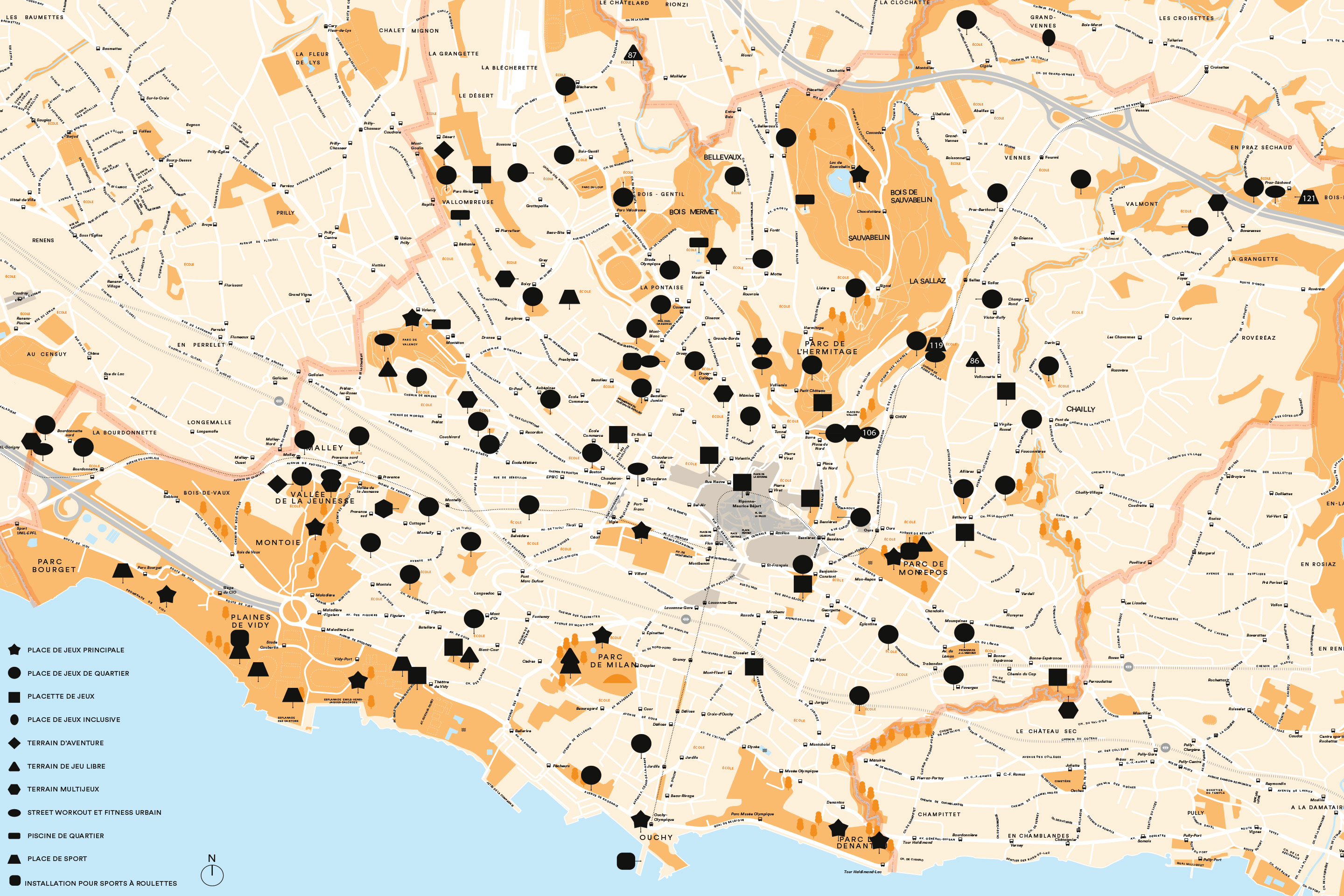

Troisième vague – le changement de millénaire

Il faudra pourtant attendre quinze ans avant de voir quelque chose pousser: à la fin des années 1990, la Municipalité organise un concours artistique et fait émerger deux des places de jeux les plus iconiques de la ville, en transformant totalement celle du parc de Milan et en créant celle de la Navigation, à Ouchy – la place de jeux n’est plus une accumulation de petites installations, mais un projet total, une œuvre d’art ludique. Parallèlement, constatant que leur répartition et leur aménagement ne répondent plus toujours à la configuration des quartiers, une réflexion de fond est lancée par le Service des parcs et promenades sur la planification des espaces ludiques dont il a la gestion. Une centaine de lieux sont recensés. Les préaux scolaires ne font, à l’époque, pas partie de cette étude, qui dresse un historique détaillé de la création des places de jeux à Lausanne de 1850 à 1998. En 1999, la déléguée à l’enfance met sur pied une commission se préoccupant de la sécurité de ces lieux. Un crédit annuel est alloué aux travaux de rénovation de moyenne importance et des crédits d’ouvrage par voie de préavis sont prévus pour toute création ou transformation de ces lieux. Une stratégie de réhabilitation est définie selon un ordre de priorité divisé en trois classes.

Une lutte sur le terrain (de jeu)

De 2000 à 2012, la population de Lausanne augmente de 10000 habitant·es, dont environ 1700 âgé·es de 0 à 19 ans. Les autorités prédisent qu’avec les nouveaux projets de construction de grande envergure et la densification intensive de certains quartiers, la création ou le réaménagement de certaines places de jeux deviendra nécessaire – notamment pour les rendre accessibles aux enfants en situation de handicap.

Pour faire face à cette croissance, des outils urbanistiques sont mis en place. Les dispositions générales du PGA (2006) stipulent ainsi que la construction d’immeubles de plus de trois logements entraîne l’obligation d’aménager une surface de jeux (comprise dans les espaces verts) de 1.3 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher brute habitable. Pourtant, dans la réalité, une grande partie des places de jeux installées ne correspondent pas aux besoins des utilisateur·ices et se résument souvent à des aires sans qualité – tape-cul et balançoires esseulés sur sol mou. Pour pallier ce phénomène, la Municipalité propose deux pistes, dans un cadre de partenariats public-privé:

- la création d’un fonds: pour tout projet de construction, le propriétaire a la possibilité de verser une somme définie par la surface de jeux exigée sur un fonds utile à l’entretien des places de jeux.

- la publication d’un guide de bonnes pratiques à l’attention des propriétaires d’immeubles.

Et, peu à peu, la planification des espaces de jeux change. «Construire une place de jeux ne se résume pas à la seule juxtaposition de quelques jeux sortis d’un catalogue.» Les matériaux naturels et locaux comme le bois et les plantes indigènes sont à privilégier; les principes d’inclusivité sont mis en avant; le processus de planification doit intégrer dès les prémices les réflexions en lien avec l’entretien futur; les projets font l’objet de démarches participatives; on entrevoit la possibilité d’en faire des espaces de rencontre intergénérationnels à la disposition des quartiers5. La maintenance et tous les contrôles de sécurité sont quant à eux effectués à l’interne selon un système mis en place en 2012. La même année, Lausanne reçoit de l’Unicef le label «Commune amie des enfants».

À vous de jouer

Les prédictions se vérifient, 14000 nouveaux habitants s’établissent à Lausanne entre 2012 et 2025; aujourd’hui, la commune compte 150000 âmes6. Face à la densification urbaine, offrir suffisamment d’espaces publics qualitatifs adaptés à la population est indispensable: la Ville en fait l’une des priorités de son programme de législature.

Dans ce contexte, la place de jeux, espace de rencontre intergénérationnel, devient pour la Ville un véritable cheval de Troie de différentes politiques urbaines, voire un moyen de défendre la population contre tous les fléaux contemporains. «Consciente des multiples enjeux liés à l’aménagement d’espaces collectifs de proximité, la Municipalité a développé une véritable politique publique transversale des places de jeux, qui touche à de nombreuses autres politiques, comme la santé (prévention de l’obésité, des maladies cardio-vasculaires, développement psychomoteur des enfants, lutte contre la prédominance des activités d’écran), la famille, les quartiers ou l’urbanisme», indique le préavis. Peu à peu se superposent aux impératifs de base (sécurité et qualités ludiques) des critères complexes, qu’ils soient culturels (patrimoine construit), écologiques, sociaux, économiques…

Plus de 70 projets de places de jeux, entre rénovations et créations, ont été réalisés au cours des quinze dernières années par la Ville de Lausanne, qui agit à la fois comme maître d’ouvrage, architecte (paysagiste), constructeur et concierge de ces lieux. Cette stratégie a permis à la Commune de développer une politique cohérente, systématique et équitable sur son territoire, en revalorisant les quartiers de l’intérieur. Pourtant, si les qualités de ces nouvelles places de jeux sont indéniables, une sensation de déjà-vu se répand lorsqu’on les arpente. Une forme de généricité s’en dégage – la faute peut-être au nombre très restreint d’acteurs qui prennent part à leur conception. Comme Aldo van Eyck, Group Ludic à l’époque ou encore En-Dehors aujourd’hui (lire entretien avec les associés Arnaud Michelet et Romain Legros), les playgrounds méritent que les architectes se prennent au jeu.

Pour poursuivre votre lecture: The Playground project: activité ludique en milieu urbain – vagues et ressacs

Notes

1. Höfflin Peter et Baldo Blinkert (2016): Espace de liberté pour les enfants. Résultats d’une enquête menée dans le cadre de la campagne «Espaces de liberté» de la Fondation Pro Juventute. Éditeur: Fondation Pro Juventute, Zurich.

2. Tim Gill, Urban Playground: How Child-Friendly Planning and Design Can Save Cities, RIBA Publishing, 2021. Tim Gill y présente une étude menée par David Derbyshire, «How children lost the right to roam in four generations», Daily Mail, 15.06.2007.

3. Bulletin du Conseil communal, Ville de Lausanne, 1985, Tome 2, pp. 2132

4. Le découpage historique proposé dans cet article repose sur les préavis n° 178 du 5 octobre 2000, n° 2012/52, n° 2017/26 et n° 2021/16.

5. Qualités naturelles: «les jeux en bois et les revêtements naturels et locaux tels que copeaux, gravier ou sable sont privilégiés pour offrir des expériences sensorielles riches et variées. Une attention particulière est apportée à une intégration paysagère soignée et à des plantations généreuses dans le but de verdir la ville et lutter contre le réchauffement climatique.»

Approche inclusive: «dans la mesure du possible, les places de jeux sont conçues de façon inclusive de manière à offrir, pour toutes et tous – en situation de handicap, à mobilité réduite, etc. – un accès facilité aux espaces et aux installations.»

Approche sensible au genre: «les places de jeux sont conçues de manière à offrir des espaces plus égalitaires pour favoriser de nouveaux usages, avec des jeux diversifiés, appropriables par toutes et tous.»

Extraits préavis n° 2021/16