Haïti, territoire à la carte

Arnaud Robert et Paolo Woods, envoyés spéciaux, questionnent la reconstruction en Haïti

Port-au-Prince manque toujours de réseaux d’électricité ou d’égout publics, mais des images 3D aux couleurs criardes présentent des projets de construction conçus par de grands noms de l’architecture occidentale. Un ghetto pour riches ? Pourquoi pas, puisque ce seront les classes moyennes et supérieures qui relanceront l’économie, disent certains.

Depuis les airs, tout semble ordonné. Les collines désertiques qui bordent la baie, pointillées de tentes bleues. Les centaines de petits quartiers informels, bousculés, qui paraissent depuis le sol d’absurdes labyrinthes, tout cela du hublot de l’avion donne l’impression d’avoir été pensé. Le port commercial où veille un gigantesque bâtiment de croisière dans lequel, chaque nuit, le personnel onusien se calfeutre. Les champs de canne à sucre qui servent, encore, dans la plaine, de carburant au rhum national. Port-au-Prince est une ville qui, de très loin, est encore capable de tromper sur sa congénitale infirmité. Il existe des films, pourtant, des années 60, qui montrent des allées tracées au cordeau, des quadrillages coloniaux, des maisons blanches, un bord de mer même, destiné aux amours dominicales. En ce temps là, chapeau et limousine noirs, François Duvalier, président à vie, distribuait des billets à une population qui ne vivait pas encore enchevêtrée dans le mauvais béton et la tôle ondulée de l’exode rural.

Le goudron lui-même est une menace

La chute d’Haïti, il faut le répéter, n’a pas commencé le 12?janvier 2010 à 16h53. Quarante secondes de tremblement n’ont fait que précipiter davantage la dégringolade annoncée du château de cartes national. Il faut quitter Port-au-Prince pour saisir son marasme, prendre une route, n’importe laquelle il n’en existe que très peu celle du Sud par exemple. Traverser Léogane, l’épicentre du séisme, à quarante kilomètres de Port-au-Prince, là où les maisons debout sont si entamées qu’un vent lourd les assiérait définitivement. Passer le département de l’Ouest, puis écumer celui de la Grand’Anse, à l’extrême pointe occidentale d’un pays petit comme la Suisse. Sur une route de terre sèche, que des ingénieurs brésiliens asphaltent tranquillement. Trois cents kilomètres pour lesquels il faut compter une dizaine d’heures, avant c’était pire, la route avance, le désenclavement est annoncé. Et pourtant, tout cela se fait sans joie. Car le goudron lui-même est une menace.

Le département de la Grand’Anse est historiquement une sorte de conservatoire écologique pour Haïti. On y voit des arbres vieux. Des terres moins harassées qu’ailleurs. Des oiseaux colorés. Et du corail vivant. On dirait la Caraïbe. Après être arrivé dans la grande ville du département, Jérémie, cité érodée des poètes et des révolutionnaires, il faut encore trouver un 4X4 vaillant, sur une piste qui subit l’attaque des eaux. Plus d’une heure et demi, une vingtaine de kilomètres, les motocyclettes roulent plus vite. On croise des zones intactes, des rivières, des forêts. Parfois un commissariat ou une école offerte par un gouvernement étranger. La présence de l’Etat haïtien se réduit ici aux bonnes volontés individuelles. Dans les jours qui ont suivi le séisme du 12 janvier, le département de la Grand’Anse a vu sa population augmenter d’un quart. Tout véhicule, du char à bœufs au canot de sauvetage, était alors affrété par les survivants de Port-au-Prince pour rejoindre leur famille restée en province.

Très loin de tout, le village des Abricots porte encore le nom du fruit que les Amérindiens d’avant le génocide consommaient dans ces mornes océaniques. Jean-Claude Fignolé est le maire des Abricots. Il est aussi un des plus habiles écrivains de l’île. Une sorte de padre barbu, toujours à demi fâché, qui lance des appels au travail à ses concitoyens qui quittent les champs avant la nuit. Ce jour-là, il reçoit une génératrice, c’est un événement pour sa commune d’une vingtaine de milliers d’habitants. Il en a négocié la fourniture avec des organismes étrangers, sans jamais en passer par ce qu’il nomme « La République de Port-au-Prince », cette pieuvre obèse, captatrice et épuisée qui sert d’Etat à Haïti. Fignolé est aussi président de l’association des maires de son département. Un jour, dans une réunion à Jérémie, il soumet au tirage au sort le lieu de construction d’une école promise par une agence d’Etat française. « Ici, nous devons faire en dépit de Port-au-Prince. Notre capitale était un cadavre, bien avant le 12 janvier. »

Aux Abricots, on parle beaucoup de cette route qui reliera bientôt en trois heures Jérémie à Port-au-Prince. Sur la plage cocotière, idyllique, qui borde le village, la nouvelle infrastructure est plutôt accueillie avec appréhension. Et pourtant, dans ce pays hyper-centralisé, elle promet aux universitaires de pouvoir rentrer plus régulièrement chez eux, à ceux qui ont besoin de papiers de ne pas passer trop de temps dans la mégalopole et aux commerçants de vite acheminer leurs marchandises périssables. Mais le sénateur de la Grand’Anse Maxime Roumer, économiste, dont la maison et son jardin où les fruits ne pourrissent jamais surplombent Port-au-Prince, craint plus que tout le bitume qui s’étale. « Pour le moment, notre département est un des rares lieux en Haïti qui n’ait pas encore souffert d’une déforestation massive. Nous devons en préserver absolument l’écosystème. Mais déjà, les camions bourrés de charbon font le va-et-vient entre Jérémie et la capitale. Et la route ne va qu’accentuer le phénomène. » Haïti est un pays si dépourvu d’Etat que la moindre amélioration structurelle provoque son lot de conséquences néfastes. Et la Grand’Anse, dans ce pays à 80 % déboisé, où l’érosion achève de détruire les terres arables et la faune marine par l’écoulement boueux, se dessine comme le symbole de ce qui ne fonctionne pas ici.

Un pays dans le pays

Dans la base logistique de l’ONU à Port-au-Prince, un terrain vague au bout de la piste de l’aéroport dont le moindre mètre carré est mangé par des containers blancs et climatisés, on paie son rhum importé en dollar américain et les distributeurs de billets ne crachent que du vert. C’est un pays dans le pays. Un non-lieu qui répond à ces nouvelles surfaces de maisons-témoin en préfabriqué qui doivent succéder aux tentes des déplacés. Le même sentiment que rien ici n’est exigé d’autre que la fonction. Ni désordre, ni métabolisme. Les espaces neufs de la reconstruction n’ont pas vocation à remettre de la vie, mais à structurer l’impossible confusion qui règne au-delà des grillages. Le cluster d’ONU-Habitat réunit les principaux acteurs non-gouvernementaux pour décider de l’avenir de ce monde sens dessus dessous. L’architecte Leslie Voltaire, ancien candidat à la présidence et conseiller du gouvernement pour la reconstruction, présente son powerpoint effarant. Quelques semaines après le séisme, déjà, il se réunissait avec des urbanistes et des architectes du monde entier à Porto-Rico ou en République dominicaine, à l’abri du vacarme, pour élaborer un plan.

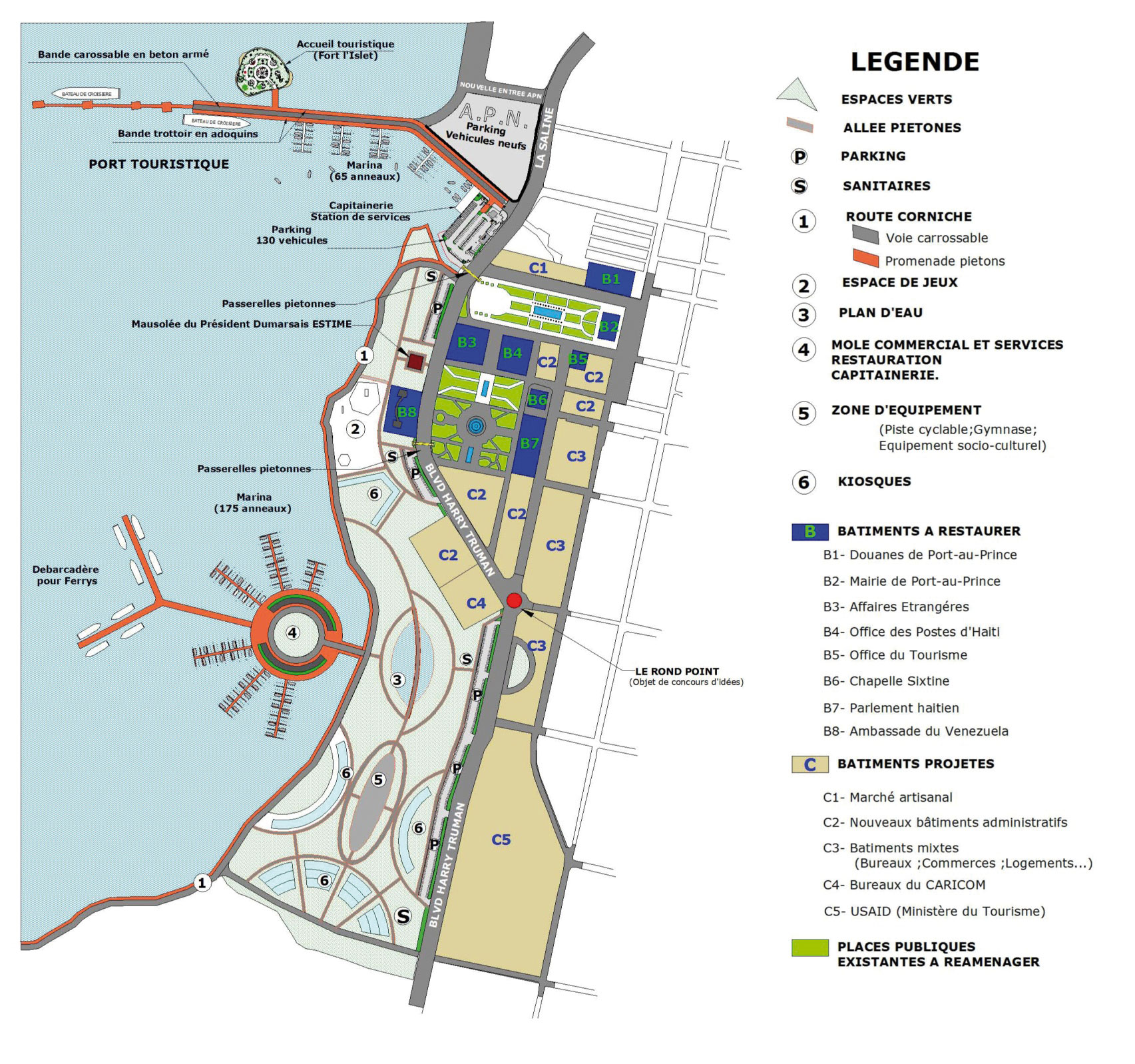

Ce sont des dessins colorés. Ils représentent les nouvelles artères de la capitale, le quai réaménagé, les bateaux de plaisance, les marchands de glace et les maisons-modèles avec climatisation naturelle, électricité solaire et système d’évacuation des eaux autonome car personne n’imagine, dans cette ville dont la population a anarchiquement crû de 1000 % depuis cinquante ans, établir un réseau d’égout public. Peu de choses sont publiques, d’ailleurs, en Haïti. Chaque maison, même la plus pauvre, dispose de son propre château d’eau, rempli régulièrement par des compagnies privées qui ne font pas crédit. Ceux qui veulent de l’électricité en permanence acquièrent un groupe électrogène ou au moins un inverteur. Dans les quartiers informels, les routes sont l’affaire des communautés autogérées. Rien ne vient perturber, sinon le roulis des initiatives non-gouvernementales, la bonne marche du néo-libéralisme haïtien. Dès les premières minutes après le séisme, chez des intellectuels, l’idée d’un réinvestissement de la collectivité par l’Etat, d’une décentralisation et d’une remise à niveau des services élémentaires s’est imposée.

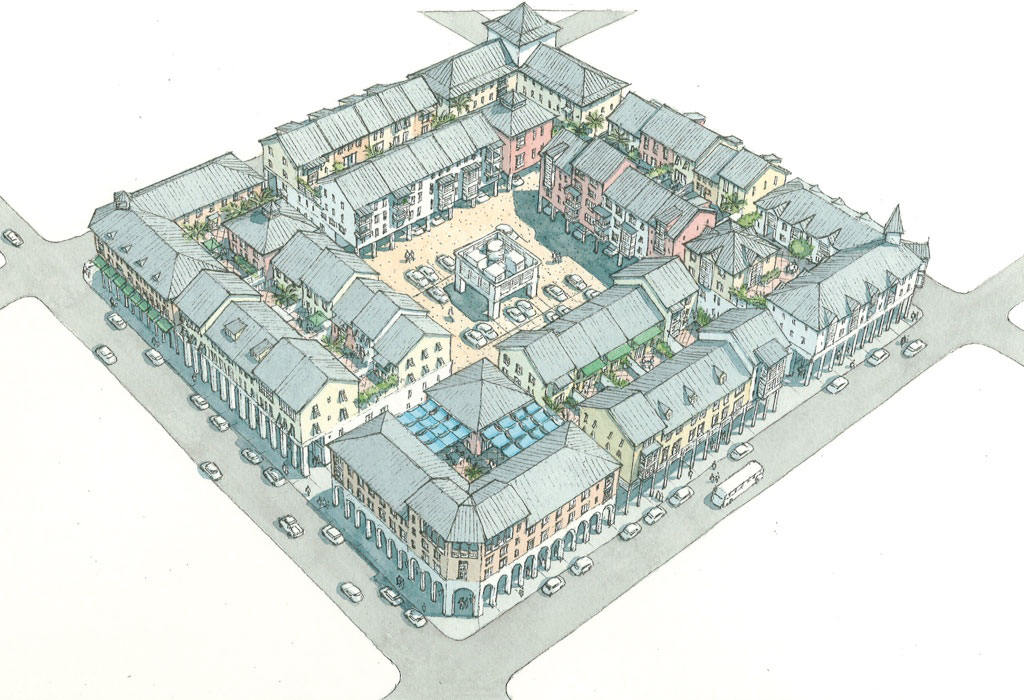

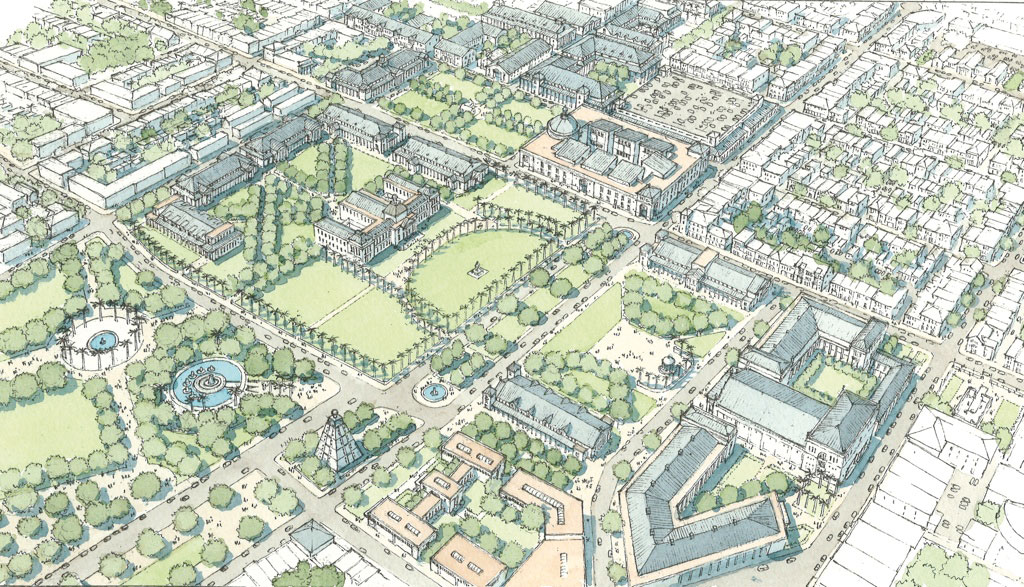

Leslie Voltaire a vécu depuis ses balbutiements l’élaboration du plan pour Haïti. Avec l’ambition de faire du centre-ville de Port-au-Prince une sorte de « Vatican haïtien, un carré patriotique ». Sur près de 200 hectares, dans ces rues qui ont été terriblement endommagées par le séisme, la compagnie américaine de planification urbaine Duany Plater-Zyberk (DPZ) a été chargée de concevoir le nouveau cœur de la cité. La Fondation Prince Charles pilote le projet. « C’est le grand défi de la reconstruction. Offrir à Haïti une zone-pilote qui concentre le secteur administratif et celui des affaires, mais qui permette aussi au centre-ville de Port-au-Prince, largement déserté depuis des décennies, de redevenir une zone d’habitation. On se plaint souvent de la lenteur de la reconstruction. Je crois que la communauté internationale attendait l’issue des élections pour débloquer l’essentiel des fonds. A partir de mai, je suis certain que tout va s’accélérer. »

Le modèle de reconstruction par le haut

L’architecte, petites lunettes de professeur, prévoit un tramway, des ports de plaisance, des allées piétonnes dans une cité où il n’existe même pas de trottoirs. Il veut soumettre l’édification des principaux ministères à des concours internationaux. « On nous reprochera de fabriquer un nouveau ghetto de riches. Nous visons en effet les classes moyennes et supérieures. Mais c’est à partir d’elles que l’économie sera relancée. » Dans ce carré pionnier, des services extraordinaires pour Haïti : de l’électricité 24 heures sur 24, la sécurité en permanence, des parcs, pour une fois de l’espace public ouvert à tous. Au moment où plus d’un million de sans-abri vivent encore sous tentes, le modèle de reconstruction par le haut choque certains. Ils voudraient extraire les plus pauvres de leur misère crasse avant d’imaginer proposer à un Jean Nouvel ou un Renzo Piano la reconstruction du Palais national. Mais les dix milliards promis par l’international après le séisme trouveront aussi d’autres applications moins fastueuses.

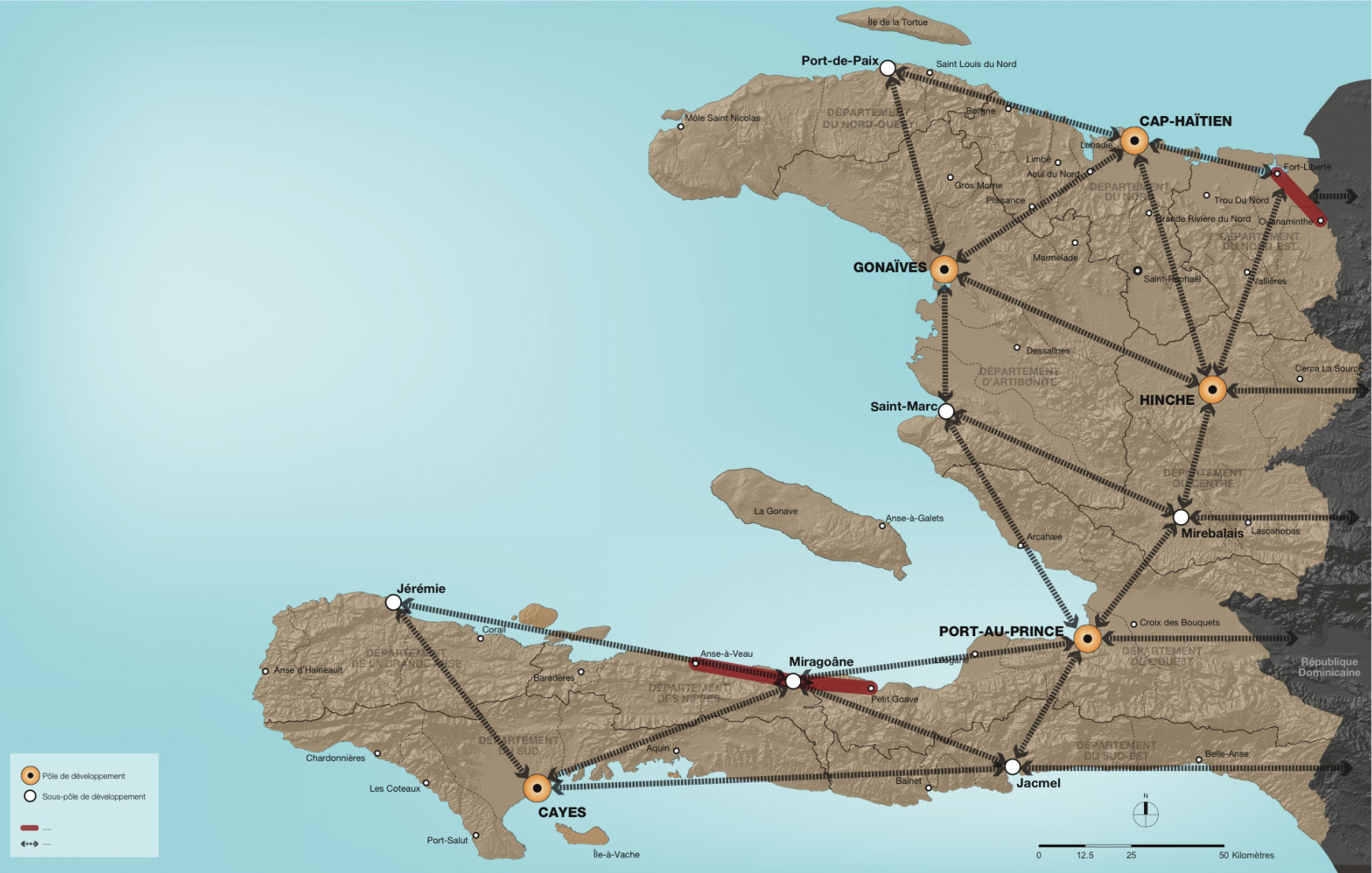

Plusieurs pôles de croissance primaires et secondaires ont été pointés sur tout le territoire. Il ne s’agit pas, pour ce pays qui ne marchait pas, de se contenter de colmater les brèches dans la capitale. Dans les villes d’importance, à Jérémie, au Cap ou aux Gonaïves, la construction de ports est programmée. Des routes seront tracées. Et l’alimentation en eau repensée. On songe déjà à des barrages, de nouvelles usines électriques destinées à augmenter la couverture nationale qui plafonne à 12 % de la population. En Haïti, vivent aujourd’hui 10 millions de personnes dont près de 2,5 millions pour Port-au-Prince seulement alors que les infrastructures ont été pensées pour deux ou trois millions d’habitants. L’explosion démographique est d’ailleurs un thème étrangement absent de la campagne électorale, étalée entre novembre 2010 et mars 2011. Entre-temps, les ONG pallient le manque d’initiative et de moyens sur le plan local. Dans la ville de Mirebalais par exemple, à deux heures au nord de Port-au-Prince, le seul hôpital en activité est tenu par des médecins cubains qui alimentent aussi en eau, de leur propre initiative, les populations. Partout, le réseau sans ordre des micro-projets financés par l’étranger reste la règle, et permet aux Haïtiens de survivre.

Luttes de pouvoir

La bataille qui se livre la plupart du temps à l’abri des regards, dans cette reconstruction, est celle d’un pouvoir qu’aucun des interlocuteurs ne désire céder. Entre le gouvernement haïtien, la communauté internationale et les ONG, les relations sont tendues.

Pour preuve la mise à pied, en décembre dernier, du représentant de l’Organisation des Etats Américains, le Brésilien Ricardo Seitenfus. Après s’en être pris à l’échec de l’ONU en Haïti, au rôle nocif des dix mille Casques bleus dans un pays qui n’est pas en situation de guerre civile mais aussi au manque de professionnalisme des ONG, l’expert en relations internationales est devenu une sorte de héros national, auquel le président René Préval a remis la plus haute décoration haïtienne ; le camouflet visait autant l’ONU que les diplomaties américaine et française qui avaient exigé le départ de Seitenfus. « Il faut que l’international admette que rien ne se fera sans le gouvernement haïtien. Tout doit partir de là. Il faut contenir la corruption, rétablir le système judiciaire, pour éviter l’éparpillement des fonds. Mais l’Etat haïtien doit impérativement être renforcé », affirme l’ancienne Première Ministre Michèle Pierre-Louis.

Sous-traitance

Dans cet Haïti nouveau, il faudra offrir un emploi à un peuple qui vit à 70% de l’informel et des transferts de fonds de la diaspora. Au Nord, les Coréens bâtiront une zone franche près du Cap-Haïtien. Il y a une vingtaine d’années, près de 100 000 Haïtiens vivaient de l’industrie de sous-traitance à destination des compagnies de vêtements américaines. Ils ne sont plus que 30 000 aujourd’hui.

Dans l’une de ses usines, Clifford Apaid, héritier d’un empire industriel amoindri par les crises politiques successives, pilote l’assemblage de t-shirts pour les supermarchés US. Son groupe est premier de son secteur avec plus de 9 000 employés. Devant les rangées interminables de machines à coudre, des ouvriers fabriquent jusqu’à dix heures par jour des pièces destinées exclusivement à l’exportation. Ils sont rémunérés de 6 à 8 dollars par jour. Davantage que dans la plupart des pays asiatiques. Mais en Haïti, où presque rien n’est produit, le salaire suffit à peine pour nourrir une famille. « Rien que pour arriver à l’usine, il me faut un dollar de transport public », explique une ouvrière. Même dans les plans les mieux ficelés, la solution à court terme pour ces Haïtiens reste à imaginer.

Le candidat à l’élection Michel Martelly promet l’éducation pour tous, dans un Etat dont le système scolaire est à 90 % en mains privées. Il veut financer son plan avec un impôt sur les loteries. L’argent de la providence, pour assurer le minimum.

Arnaud Robert est journaliste indépendant

Paolo Woods est photographe