La sostenibilità come buon senso

Intervista al collettivo Al Borde

Radicati nel contesto, aperti al mondo: Al Borde, collettivo ecuadoriano vincitore dello Swiss Architectural Award 2024, ridefinisce il concetto di sostenibilità intrecciando sapere vernacolare, partecipazione comunitaria e sperimentazione.

“Oltre all’approccio collettivo alla progettazione e alla costruzione, che si riflette anche nel coinvolgimento delle comunità locali, e alla particolare attenzione agli aspetti climatici, le opere di Al Borde manifestano un’interpretazione ampia e profonda del concetto di sostenibilità, perché radicata nella storia dell’architettura e in un ampio spettro di riferimenti che vanno dalle tecniche costruttive tradizionali alle sperimentazioni moderne.”

È con queste parole che si è pronunciata la giuria della nona edizione dello Swiss Architectural Award, uno dei premi di architettura più prestigiosi sul piano internazionale, la quale ha premiato all’unanimità il collettivo Al Borde, fondato nel 2007 dagli architetti David Barragan (1985), Pascual Gangotena (1977), Maríaluisa Borja (1984) ed Esteban Benavides (1985), laureati alla Scuola di Architettura, Design e Arti della Pontificia Universidad Católica dell’Ecuador.

In un processo dove “le idee si sviluppano in corso d’opera, precisandosi nella relazione con il luogo”, Al Borde sviluppa da quasi un decennio progetti partecipativi, caratterizzati da un’architettura coerente che si inchina al sapere artigianale generando progetti in grado di declinare con un linguaggio contemporaneo il vernacolare.

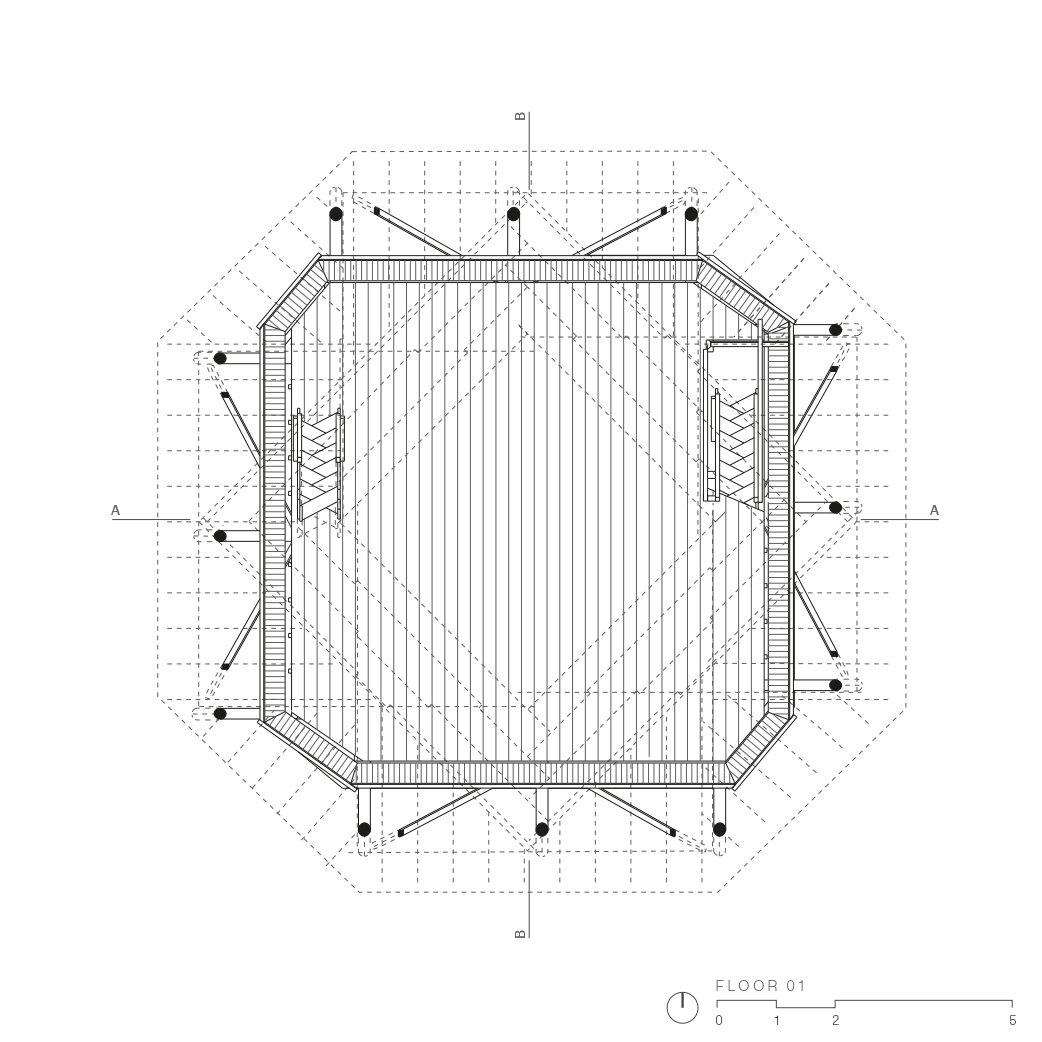

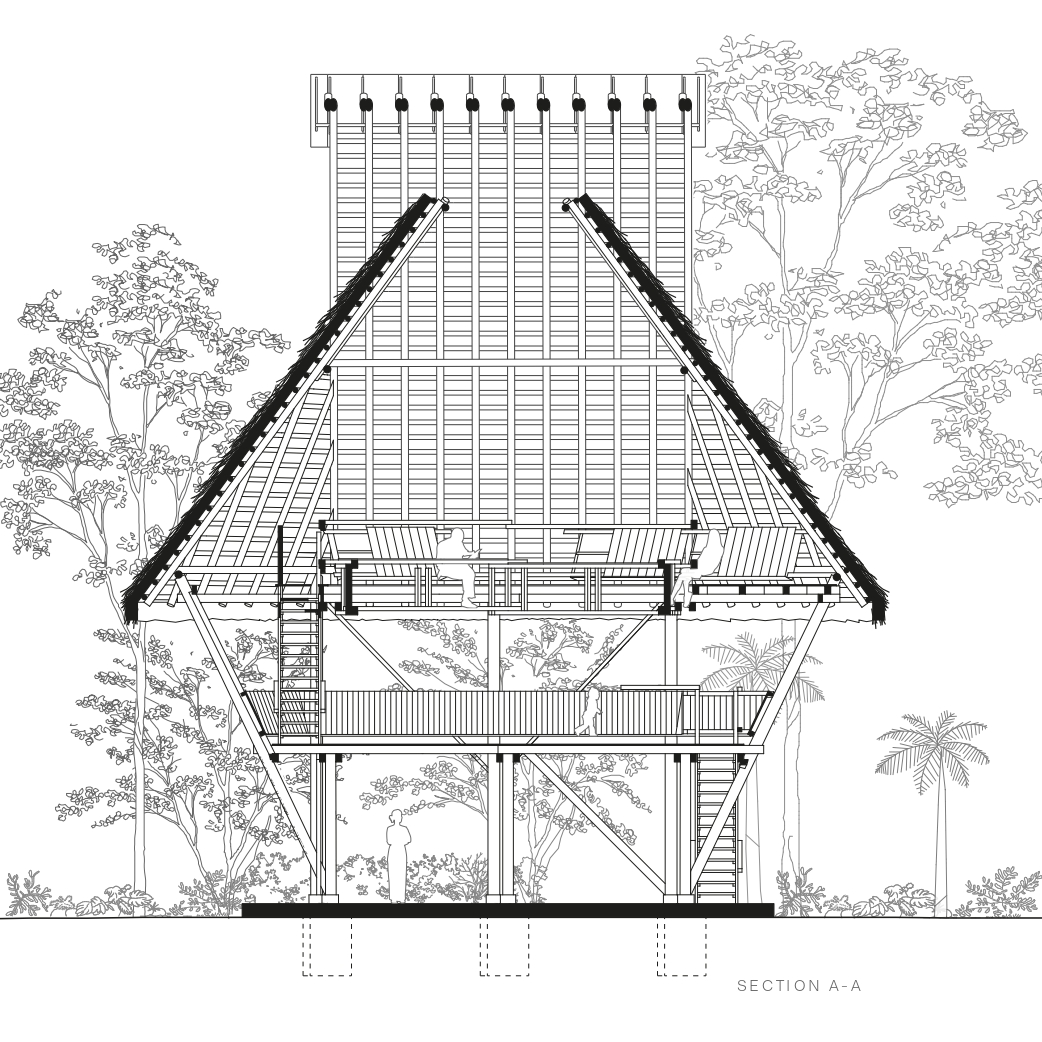

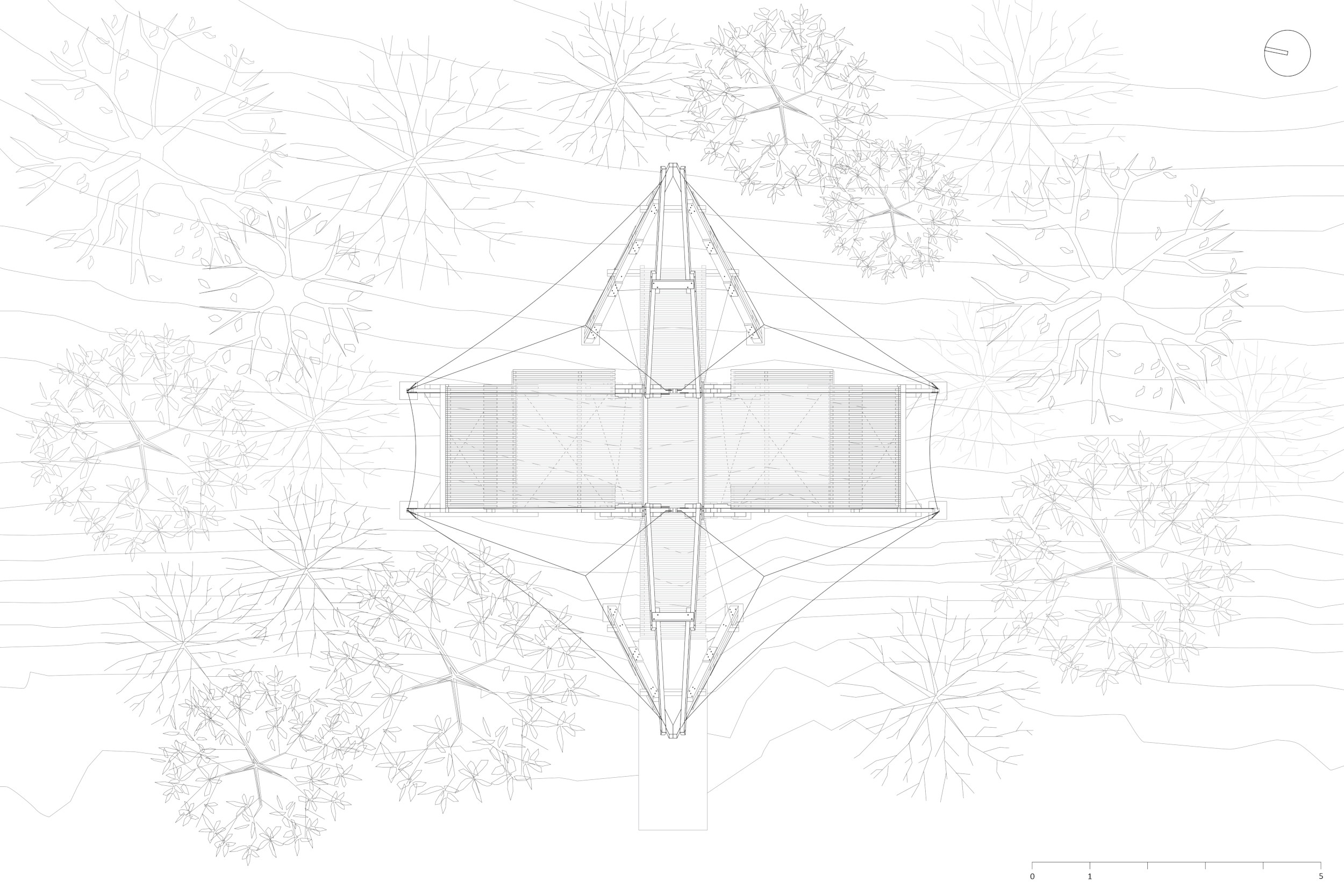

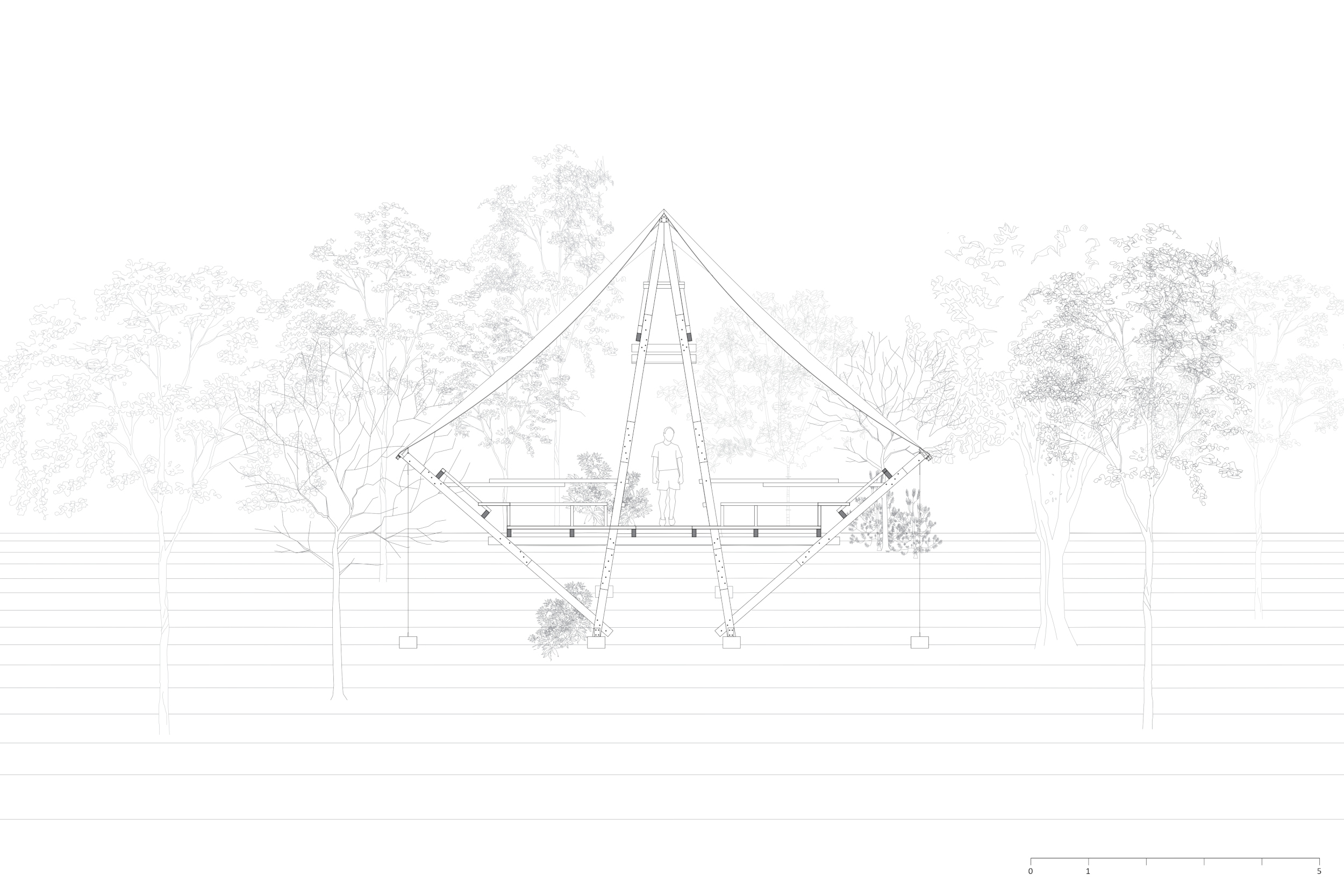

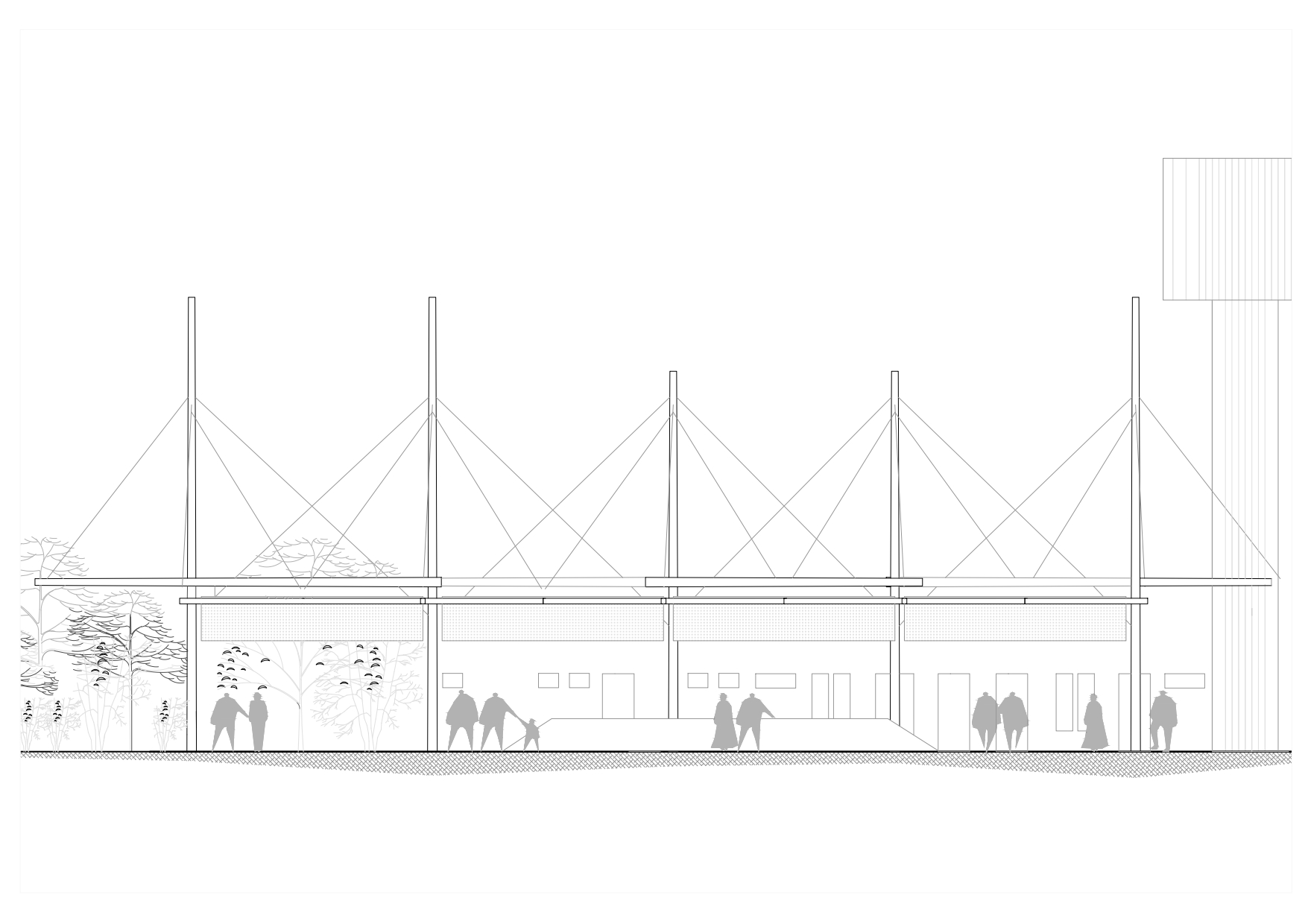

In occasione della premiazione del collettivo presso il Teatro dell’Architettura progettato da Mario Botta, presidente di giuria, abbiamo conversato con David Barragan, approfondendo la loro visione sul presente, e approfondendo alcuni aspetti dei tre progetti presentati: il Mirador Aula (Learning Viewpoint) nella foresta protetta del Cerro Blanco, Guayaquil, Ecuador, 2021-2022; il Raw Threshold Pavilion a Sharjah, Emirati Arabi Uniti, 2022-2023; la Biblioteca comunitaria Yuyarina Pacha, Huaticocha, Provincia de Orellana, Ecuador.

Sophie Marie Piccoli: A cosa fa riferimento il nome Al Borde?

David Barragan: Il nome del collettivo esprime il nostro stato d'animo, la nostra voglia di uscire sempre dalla zona di comfort. Ecco perché abbiamo chiamato il nostro studio “Al Borde”, che significa “sul margine”. È uno spirito che ci spinge a stare sempre al limite, a essere consapevoli delle diverse condizioni e delle nuove possibilità, nel tentativo di esplorare orizzonti inediti nella nostra pratica. Certo, potrebbe sembrare un po' restrittivo perché non mostra alcun tipo di pratica formale. Ma allo stesso tempo, abbiamo scoperto che era un filtro molto positivo, perché i nostri clienti sono persone come noi, che mettono continuamente in discussione sé stesse e cercano di andare oltre le convenzioni della vita tradizionale. Cercano sempre nuove possibilità per abitare gli spazi. È questo il tipo di persone che lavora con noi.

SMP: L’approccio che avete nei vostri progetti dà spesso risultati molto diversi tra loro, ma c’è, secondo te, un filo conduttore nel vostro approccio che avete imparato ad adottare, anche per fare fronte alle sfide del presente?

DB: Se si guardano i nostri progetti da un punto di vista più superficiale, non si individua una firma specifica in quanto non cerchiamo un'estetica formale, ma un approccio reattivo, modellato sulle esigenze specifiche del committente e sul modo in cui vivrà lo spazio. La metodologia è la stessa, ma ogni progetto parte da input diversi, perché lavoriamo sempre con le risorse a nostra disposizione. Nella giungla abbiamo costruito una biblioteca con il legname della palma, ma in città costruiamo con i mattoni: affrontiamo il progetto allo stesso modo ma con risultati diversi perché, appunto, ci troviamo in situazioni completamente differenti Ogni progetto riflette qualcosa: una casa riflette il nostro modo di concepire l’abitare e, in questo processo, creiamo sin da subito una forte intesa con il committente. Cerchiamo di proporre un’architettura sartoriale, su misura.

SMP: Un aspetto particolarmente apprezzato della vostra metodologia è il coinvolgimento delle comunità locali: come avviene? È un dialogo collettivo? Quali sono le maggiori sfide nel farlo?

DB: Abbiamo scoperto che una progettazione partecipata favorisce una connessione profonda con le persone coinvolte, e attraverso questo abbiamo trasformato la relazione tradizionale architetto-committente, in cui l’architettura è intesa come un semplice servizio su commissione. Crediamo che la partecipazione consenta di sfruttare tutto il sapere locale, le tecniche, la conoscenza dei materiali locali, garantendo inoltre agli edifici una migliore manutenzione, proprio perché costruiti direttamente dai futuri fruitori dello spazio.

Impariamo molto in questo processo, e lo stesso accade alle comunità. Una delle difficoltà è però il tempo: è un procedimento spesso lento, c’è un grande accumulo di lavoro quotidiano a causa dei numerosi feedback. Anche il discorso finanziario è spesso complesso, ma oggi, rispetto agli inizi, possiamo contare su alcune ONG che sostengono progetti ad alto impatto sociale e ci aiutano a raccogliere i fondi necessari per partire.

SMP: Un processo partecipativo come il vostro include spesso una relazione diretta con la tradizione vernacolare del territorio in cui lavorate: che significato ha per voi? I

DB:Il problema principale è che gran parte del sapere vernacolare non è adeguatamente documentato, soprattutto in società come la nostra, dove chi costruisce non ha una formazione scolastica. Così, poco a poco, rischiamo di perdere non solo le tecniche costruttive tradizionali, ma anche la nostra identità culturale. Anche per questo abbiamo lavorato con il vernacolare: per supportarlo e tenerlo vivo. Lo facciamo adottando un approccio intrinsecamente sostenibile: i nostri progetti non hanno bisogno di certificazioni per dire di essere sostenibili. La nostra è una sostenibilità basata sul buon senso: utilizziamo ciò che è già disponibile e collaboriamo con persone che conoscono e praticano queste tecniche. L’idea di dover sempre costruire cose nuove porta a una perdita della tradizione. Cerchiamo di connetterci con il sapere vernacolare, per coltivare un’identità nel luogo. Inoltre, questo approccio riduce naturalmente le emissioni di carbonio perché l’impronta di trasporto del materiale è minima. In questo senso, la sostenibilità non è un obiettivo dichiarato, ma una conseguenza naturale del modo in cui lavoriamo. Ed è la via più immediata e naturale alla sostenibilità.

SMP: Le vostre referenze nell’architettura sono radicate anch’esse nel vernacolare o ci sono altri riferimenti o pratiche che seguite?

DB: Certo, è nel vernacolare che troviamo un grande riferimento, ma quando abbiamo iniziato a studiare non avevamo subito accesso a queste informazioni, perché la formazione in America Latina è molto Eurocentrica. Sono poche le persone che sviluppano le proprie referenze, la loro teoria, e spesso ci troviamo a utilizzare modelli provenienti dal mondo occidentale. La pratica architettonica viene spesso legittimata a partire da riferimenti del nord globale, osservando i dettagli costruttivi perfetti degli artigiani vernacolari. Ma un punto di svolta nella nostra pratica è stato vedere un architetto paraguayano che affonda la sua architettura nella tradizione, Solano Benitez, vincere lo Swiss Architectural Award 2008. Ciò ha cambiato il nostro punto di vista, ci ha mostrato che è possibile scoprire la propria identità senza necessariamente validarla attraverso referenze di altre latitudini, perché in questo processo si perde sempre qualcosa.

SMP: Vorrei approfondire alcuni aspetti dei progetti menzionati nello Swiss Architectural Award a voi conferito: nel progetto del Raw Threshold Pavilion a Sharjah, Emirati Arabi Uniti, fate riferimento all’importanza di un approccio locale? Come è stato possibile avvicinarsi a una dimensione così radicata nel territorio, a una latitudine così distante dalla vostra?

DB: Quando abbiamo ricevuto l’invito dai curatori della Sharjah Architecture Triennial è stato uno shock, perché ci è stato chiesto di traslare la nostra metodologia in una realtà molto diversa da quella in cui operiamo abitualmente. Ma presto ci siamo resi conto di condividere molte tradizioni e problematiche, il che ha reso più naturale avvicinarci a una narrativa comune. L’unica vera preoccupazione era evitare che il progetto apparisse come un semplice mimetismo, qualcosa di importato dall’Ecuador e trapiantato in un contesto distante. Per questo abbiamo cercato di coinvolgere direttamente i produttori locali, chiedendo loro quale materiale rappresentasse al meglio l’identità del luogo. Tuttavia, la grande disponibilità di fondi ampliava eccessivamente le opzioni, rendendo più difficile fare una scelta veramente significativa. Per noi non aveva senso. Abbiamo cercato di introdurre un approccio al riuso dei materiali esistenti, degli elementi delle esposizioni passate, che solitamente venivano gettate. Dopo un processo dialogico ci è stato poi sottoposto il legname dismesso dei vecchi pali della luce, sostituiti da pali in acciaio. Per noi è stata la soluzione ideale: non si trattava semplicemente di usare materiali naturali, ma di dare nuova vita a un materiale comune, legato alla storia del luogo e fornitoci gratuitamente, reintegrandolo attraverso il progetto nel tessuto urbano. Questo ha fatto sì che il nostro padiglione sia stato largamente usato e mantenuto anche oltre la durata dell’evento.

SMP: Nel Progetto del Mirador Aula (Learning Viewpoint) avete introdotto una tecnica di impermeabilizzazione del legno giapponese shou sugi ban. Che valore aggiunge una contaminazione di culture diverse, in un approccio così attento al vernacolare?

DB: Per noi si tratta semplicemente di conoscenza: in Giappone, ad esempio, questa tecnica è stata sviluppata molto tempo fa e funziona perfettamente senza richiedere grandi interventi. Ancora una volta, si tratta di buon senso. Non abbiamo alcun timore o pregiudizio nell’unire saperi vernacolari diversi, perché l’obiettivo resta sempre la conservazione del materiale. Gli aspetti davvero positivi della globalizzazione risiedono nell’aggiungere conoscenza per raggiungere una maggiore efficienza nel progetto. È un vantaggio che abbiamo rispetto alle generazioni precedenti.

SMP: Come riuscite a bilanciare il design digitale con l’impiego di materiale organico? Penso ad esempio al progetto per la Biblioteca comunitaria Yuyarina Pacha, Huaticocha.

DB: Crediamo che i mezzi digitali siano uno strumento, che usiamo quando ne abbiamo bisogno, ma nel nostro processo prima sviluppiamo modelli per comprendere il design strutturale del progetto, chiedendo ai nostri ingegneri di collaborare con noi anche per sviluppare insieme i calcoli necessari. Il modello ci aiuta a comprendere le potenzialità dei materiali che impieghiamo. Abbiamo bisogno di creare un modello che abbia anche le potenziali imperfezioni date dal materiale, per sfruttare gli errori creando un’estetica specifica nel nostro progetto. Quando abbiamo una visione chiara ci spostiamo sul digitale, per produrre le tavole. Cerchiamo di essere veloci perché il processo partecipativo impiega molto più tempo: portiamo poi in cantiere i modelli, un linguaggio più comprensibile dei disegni esecutivi per gli operai.

SMP: Per chiudere, affacciandovi alla cattedra di progettazione presso l’Accademia di architettura di Mendrisio, che consiglio dareste a dei giovani architetti?

DB: Cercate di essere sempre più consapevoli del contesto in cui andate ad operare. Svizzera, Ecuador, Sudafrica o Cina, non è mai lo stesso. Ogni progetto è diverso, niente è mai generico. Cercate di affrontare la realtà con la comprensione delle sue condizioni specifiche cercando di indirizzare le soluzioni agli strumenti locali che avete a disposizione. Progettare in Ecuador, ad esempio, è possibile, ma richiede un approccio diverso: spesso mancano macchinari o software avanzati: per questo è importante entrare in sintonia con le risorse e le potenzialità del luogo, così da individuare le soluzioni più adatte e realmente realizzabili.