Idilli artificiali

La rappresentazione del Ticino al cinema

«…componemmo gli animi al paesaggio / così nostro che dura oltre confine».

Nelo Risi, Il distacco, 1948

«In Italia, sotto i Borgia, per trent’anni hanno avuto guerre, terrore, assassinii, massacri: e hanno prodotto Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento. In Svizzera, hanno avuto amore fraterno, 500 anni di pace e democrazia, e cos’hanno prodotto? Gli orologi a cucù». La celebre osservazione di Orson Welles in The Third Man (1949) testimonia di un’immagine della Svizzera che torna e ritorna, al cinema e altrove: un’isola felice dove la pace è turbata solo dal ticchettare degli orologi a cucù. E se, come racconta Oliver Scharpf, è bastata l’indovinata battuta a verniciare questi ultimi di una patina di «svizzeritudine» tanto indelebile quanto ingannevole,2 ci si figuri cosa può fare il cinema quando, nel caratterizzare un paese, dispiega tutto il suo corredo di immagini, parole, suoni e rappresentazioni. Cercherò di illustrarlo indagando come il territorio ticinese venga raccontato in una serie di film di finzione recenti; ma per capire come tale rappresentazione del cantone si delinei, è necessario porla in dialogo con quella della Svizzera nel suo complesso.

L’idillio-prigione

Come ha teorizzato Pietro Bellasi, che riprendo sulla scorta di Fabio Pusterla, la rappresentazione dell’identità nazionale può passare attraverso due canali: gigantografia o miniatura, «il Pantheon o la Swissminiatur».3 Questa dialettica riprende l’opposizione tra bello e sublime che percorre tenacemente la filosofia occidentale: «Se il sublime parla di cose grandi e terribili, ruvide e dai contorni spezzati, il bello parla di cose piccole, lisce, delicate, nitide, polite e pulite. Il bello è proprio di ciò che è ornato, minuto, piccolo», sintetizza la filosofa Francesca Rigotti.4 «Da un lato la visione imperiale, dall’altro l’idillio elvetico», chiosa Pusterla. Eppure, a pensarci bene, è piuttosto sorprendente che un paese traboccante di sublime «in potenza» come la Svizzera, tra pendici innevate e orridi, cascate e massi erratici, sia finito per essere prevalentemente associato non al sublime ma al bello, non alla gigantografia ma alla miniatura; e questo in rappresentazioni promosse sia da fuori, sia da dentro i suoi confini. Il sociologo Bernard Crettaz ne dà una spiegazione suggestiva: l’invasione turistica di fine Ottocento avrebbe abituato gli svizzeri a sentirsi «osservati-guardati-ammirati»,5 stimolando in loro il gusto per l’abbellimento, la cura e la manutenzione del territorio. Una «cultura (…) della finizione» che, andando a esaltare «il pittoresco, il lindo, l’esatto, l’accurato, l’ordinato e soprattutto il pulito»,6 si porrebbe sotto il segno del bello, non del sublime. Queste considerazioni acquisiscono sfumature più marcatamente politiche se si nota che in ambito filosofico il binomio sublime/bello ha finito per associarsi a quello pubblico/privato, dove «grande è il pubblico, piccolo è il privato, che è anche “charming”, incantevole, affascinante, un po’ fiabesco».7

In effetti, l’immaginario elvetico privilegia la dimensione privata su quella pubblica: Bellasi constata «una vera e propria opposizione tra una dimensione più prettamente “storica”, esterna, strutturata e portatrice di una irriducibile estraneità, e una dimensione quotidiana, interna e quasi intimistica».8 Insomma, si amerebbe immaginare la Svizzera come estranea al fluire della storia, un’«isola dell’altrove»9 indipendente dal resto del mondo. Troviamo un esempio estremo di questa visione nel testo promozionale di un documentario della Disney, Switzerland (1955): «Visitiamo un tipico villaggio di montagna. (…) le persone in queste lande remote sono pacifiche e felici; e le loro vite procedono quasi intoccate dalla modernità. Osserviamo la primitiva agricoltura di collina e il formaggiaio del villaggio e il mugnaio al lavoro».10

La descrizione si rifà alle convenzioni del genere letterario dell’idillio. Secondo un’etimologia incerta ma suggestiva, idillio indicherebbe una «piccola immagine» (e troviamo un’intima assonanza tra queste «miniature» e il gusto tutto elvetico per la miniaturizzazione):11 si tratta dunque di un genere che traccia «bei quadretti» di bucolica vita campestre collocandoli fuori dalla storia e in spazi caratterizzati dall’essere «schermati, delimitati, protetti», come spiega la studiosa Renate Böschenstein-Schäfer.12 La limitatezza è quindi un tratto costitutivo dell’idillio; ma non sarà difficile immaginare che, quando è la rappresentazione di un paese reale a rifarsi agli stilemi di tale genere letterario, il concetto di limite non può che acquisire sfumature affilate e ombrose, finendo per concretarsi in una frontiera da difendere per proteggersi da ciò che non è idillio. Parlare di «idillio elvetico» implica allora rafforzare l’impressione di invalicabilità delle frontiere nazionali; chissà però che essa non finisca per generare, invece che un eden protetto, un carcere… Dürrenmatt: «La Svizzera è una prigione in cui gli svizzeri si sono rifugiati perché tutto fuori dalla prigione stava crollando e perché loro soltanto in prigione sono certi di non essere aggrediti, gli svizzeri si sentono liberi, più liberi di tutti gli altri esseri umani, liberi in quanto prigionieri nella prigione della neutralità».13

Cinema dell’idillio

Quando, alle sue origini, il cinema inizia a guardare alla Svizzera, non lo fa con sguardo vergine: rappresentava invece il paese, secondo il regista Alexander Seiler, «non come una realtà vivibile nel presente, ma come un’immagine ben riconoscibile tratta da libri scolastici e albi illustrati, che rimandava a un passato più o meno lontano. (Max Frisch direbbe: come mito)».14

Da subito, quindi, i film vanno a perpetuare l’impressione di un «idillio elvetico» che trova le sue massime espressioni in paesani laboriosi e soprattutto in un paesaggio su cui spadroneggia la montagna,15 presentata come sede di tradizioni e virtù ancestrali:16 di essa il nuovo medium permette di mostrare aspetti che le altre arti non potevano cogliere, seguendo per esempio dal vivo le scalate e catturando le Alpi in ampie panoramiche.

In queste rappresentazioni dell’idillio la frontiera non appare: il paese è presentato come isolato dal resto del mondo. Con gli anni Trenta e la seconda guerra mondiale, invece, diventa impossibile persino per la «fabbrica dei sogni» rossocrociata trascurare ciò che avviene oltreconfine; la Svizzera continua a essere rappresentata come un idillio, ma ora è idillio proprio in virtù della frontiera che la protegge dalla guerra garantendovi pace e neutralità. Nei film di quegli anni, come il fortunato Die letzte Chance (1945) di Leopold Lindtberg, superarla diventa, com’era in effetti, questione di vita o di morte, anche se gli svizzeri di celluloide appaiono decisamente più inclini di quelli di carne e ossa a tendere una mano ai fuggiaschi.17

Nel dopoguerra si cerca di tornare a descrivere la Svizzera come idillio isolato dalla storia, ma tale visione risulta poco congeniale a un mondo che ha visto gasare oltre un milione di uomini. Nel 1964 una sventagliata di opere impone una diversa rappresentazione del paese: nasce il «nuovo cinema svizzero». L’idillio è frantumato; il protagonista di Charles mort ou vif (1969) di Alain Tanner ne recita il necrologio: «Ora abbiamo la certezza che le nostre montagne non sono portatrici d’alcuna verità o di alcuna virtù».

Secondo Alexander Seiler, che con il documentario Siamo italiani (1964) fu tra gli iniziatori della tendenza, alla base del nuovo cinema vi era una «dialettica di patria e straniamento»:18 sullo schermo appaiono alienazione e conflitti sociali, mentre la frontiera si delinea come il luogo in cui l’identità elvetica si definisce in una tensione tra interno e esterno, cittadini e immigrati. Questi ultimi diventano centrali nell’indagine sulla «verità» del paese: «Girando Siamo italiani abbiamo imparato a conoscere meglio non solo gli italiani, ma la Svizzera», nota Seiler;19 e il critico Guglielmo Volonterio, nel 1977: «L’italiano, ovvero l’immigrato, non è solo l’osservatorio grazie al quale poter scoprire la dimensione segreta e smarrita della realtà svizzera. È, in sintesi, “tutta” la realtà svizzera o perlomeno quella realtà che fa da parametro fondamentale per comprendere il resto».20

La frontiera è anche – e non potrebbe essere altrimenti – luogo significativo per il cinema ticinese, che sulla scia delle nuove tendenze inizia a confrontarsi attivamente con i limiti territoriali, come si evince anche solo dal titolo di Storia di confine di Bruno Soldini (1972); negli stessi anni, Villi Hermann dedica al frontalierato il documentario Cerchiamo per subito operai, offriamo… (1974). Ma anche negli anni successivi essa rimane un luogo significativo dell’autorappresentazione del Ticino, e non solo nella cinematografia impegnata: nel comico Frontaliers Disaster, maggior successo del 2017 ai botteghini ticinesi, un ottuso doganiere svizzero e un furbo frontaliere italiano si trovano a specchiarsi l’uno nell’altro, in un confronto (anche e soprattutto linguistico) che delinea un’idea d’identità.

Se l’influsso del nuovo cinema svizzero ha lasciato in eredità ai registi dei decenni successivi la tendenza a rifuggire le rappresentazioni dell’«idillio elvetico», in rapporto al Ticino si è verificato qualcosa di bizzarro, per quanto non imprevedibile: esso è divenuto una sorta di «riserva indiana» dell’idillio, almeno per alcuni autori d’oltralpe. Si trovano tracce di questo sguardo anche nei testi che accompagnano la mostra itinerante Backdrop Switzerland, dedicata alle rappresentazioni cinematografiche del paese: «Il Canton Ticino ha un’aura speciale. Con la sua architettura e la sua vegetazione tipica, esso possiede il lato esotico di un paese del Sud e un lato alpino con le sue montagne ed i suoi laghi. Questa sua caratteristica dà al Cantone un’identità forte e riconoscibile sugli schermi di tutto il mondo che lo rende perfettamente identificabile come parte integrante della Svizzera. Ma una Svizzera speciale, quella del Ticino».21 Nel concetto di «Svizzera speciale» già s’intuisce una visione del cantone come ultimo baluardo dell’idillio elvetico: piccolo, delimitato dalle «due frontiere», come titolava un intervento di Giovanni Orelli («quella politica a sud, quella linguistica a nord»),22 caratterizzato dal clima mite, è abbastanza isolato dal resto del paese da non contraddire le romantiche illusioni che chi abita oltralpe può nutrire al suo riguardo – e poco importa se i locali si ribellano al quadretto proponendo prospettive alternative.

Il Ticino sugli schermi

Nel linguaggio del cinema l’ambientazione costituisce un segno, quindi «qualcosa che sta per qualcos’altro». Indagare come uno spazio venga rappresentato al cinema significa allora esaminare come si dispone in questo rapporto: nel presente discorso avremo casi in cui il Ticino sta per il Ticino, altro sta per il Ticino o il Ticino sta per altro (nello 007 del 1995 GoldenEye, ad esempio, alla diga della Verzasca è conferita nazionalità russa). Qui mi soffermerò solo su opere in cui il territorio filmato rimanda al Ticino, prediligendo quelle in cui il segno usato per indicare il Ticino è il Ticino stesso (unica eccezione: Youth Without Youth).23 Proprio per osservare al meglio come i registi lo smantellino e ricostruiscano sullo schermo, ho scelto di concentrarmi solo su film di finzione, tipologia che offre la massima libertà nel declinare la dialettica tra espace architectural e espace filmique teorizzata da Rohmer,24 ovvero tra spazio reale dove si sono effettuate le riprese e impressione di spazio trasmessa dal film. Poiché mio scopo è riflettere, tramite il cinema, sull’attuale concezione del territorio, ho scelto di circoscrivere l’indagine a opere realizzate negli ultimi 40 anni, periodo in cui si è compiuta un’urbanizzazione tanto virulenta da cambiare completamente la fisionomia del cantone. In ambito cinematografico, tale fase è caratterizzata da un «ritorno all’ordine» dopo l’esplosione degli anni Sessanta, con film che si fanno meno impegnati25 e a volte tornano a accarezzare l’idillio.26 Ciò non fa d’altra parte che riflettere le trasformazioni di una società che, abbandonato il motto sessantottino «il personale è politico», torna a distanziare le due sfere, ripiegandosi su quella privata27 che già aveva svolto un ruolo significativo nella costituzione dell’«idillio elvetico».

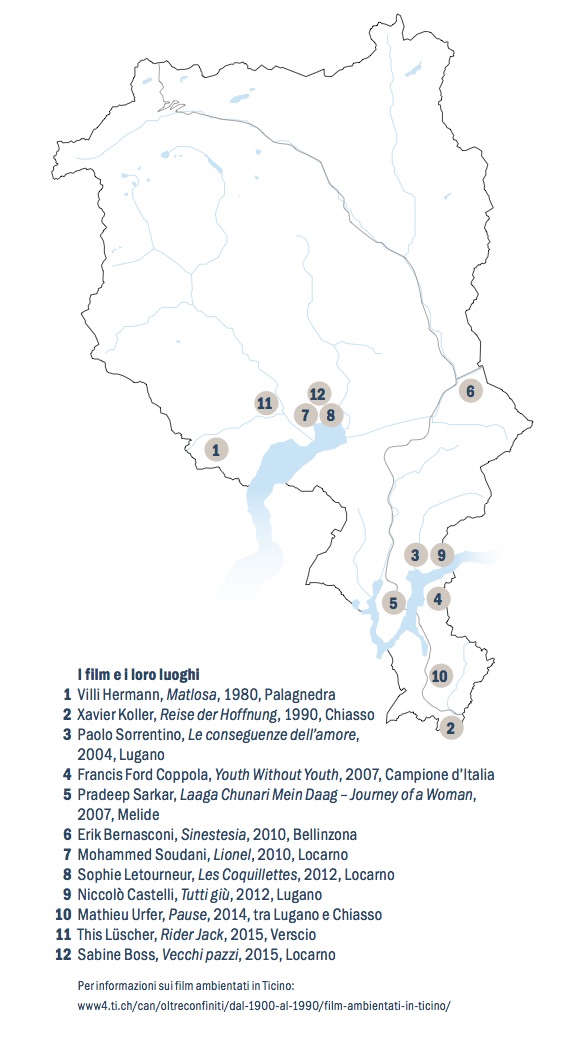

Tra le opere ambientate in Ticino in tale quarantennio, di cui ho trovato un elenco nella ricca banca dati del sito OltreconfiniTI28 e in Backdrop Switzerland, ne ho selezionate dodici (equamente divise per origine) in base a un miscuglio di curiosità, reperibilità e varietà. Mi sono chiesta: quali elementi del reale sono stati usati per dare forma agli spazi nei film? Quale immagine del Ticino viene trasmessa e che funzione svolge? L’idillio è infranto o ricostituito?

Il Ticino da oltre confine

Sebbene nella mostra Backdrop Switzerland si asserisse che le peculiarità del Ticino sono ben riconoscibili nelle opere di «registi anglosassoni, tedeschi, indiani e molti altri, fra cui i registi italiani», la mia impressione è invece che, nei film progettati all’estero, spesso il Ticino rappresenti la Svizzera tutta; le sue specificità sono quindi dipinte come genericamente elvetiche. Si prediligono allora spazi naturali e antiche borgate che rimandano a noti stereotipi sul paese, le cui ascendenze variano a seconda dei riferimenti dei registi. Coppola, ad esempio, che nel Ticino degli anni Quaranta e Cinquanta (ricostruito in studio) ambienta episodi di Youth Without Youth (2007), si rifà a una Svizzera da Montagna incantata. L’ospedale in cui si svolgono varie scene rievoca nell’architettura e nella mobilia pregiate (non proprio «tessiner Stil») un’idea di sanatorio signorile, ammiccando al contempo al mito dell’efficienza elvetica; contemporaneamente, la telecamera si sofferma sulla natura, con i suoi pericoli e i suoi riverberi arcaici – tali da risvegliare nell’eroina ricordi di vite precedenti. Pure sul piano linguistico le specificità ticinesi risultano attutite, con toponimi improbabili come «Lake Campione» e una poco credibile diffusione della padronanza dell’inglese tra gli autoctoni.

Anche il musical bollywoodiano Laaga Chunari Mein Daag (2007) di Pradeep Sarkar rappresenta il Ticino tramite stereotipi «elvetizzanti», ma essi attingono a un immaginario da ufficio del turismo. Le inquadrature da cartolina di laghi, borgate e montagne fanno da sfondo alla narrazione di come due sorelle, in viaggio in Svizzera (l’una a Zurigo, la seconda nel Luganese), trovino l’amore; il paese si oppone così all’India, dove si svolge il resto del film, delineandosi come altrove esotico e romantico in cui la vita può avere una svolta. A sottolineare come le peculiarità regionali affoghino in una generica «svizzeritudine», la scelta di girare una scena proprio alla Swissminiatur di Melide e le parole di uno dei personaggi, che descrive la «vera Svizzera» a colpi di «alpi, bellissime chiese, piccolissimi ristoranti dove mangi il miglior formaggio di tutto il mondo».

Se ne Le conseguenze dell’amore (2004) di Paolo Sorrentino le specificità locali risultano attutite è invece perché gli spazi vi fungono esclusivamente da rifrazioni del protagonista. Il Ticino sullo schermo è come lui: piatto, simil-sofisticato, sonnacchioso e un po’ asettico. Questi tratti sono concretati da scenari come il FoxTown, trasfigurato in improbabile imitazione delle Galeries Lafayette, le statiche panchine del lungolago di Lugano, i corridoi d’acciaio della banca frequentata dal protagonista (il segreto bancario echeggia i suoi segreti), il bar pretenzioso dell’hotel in cui risiede. Tutto resta sospeso in un’atmosfera artefatta che allontana la vicenda dal mondo reale, e così anche la condizione dell’(anti)eroe, italiano esiliato in Svizzera, non viene mai tematizzata alla luce dei rapporti tra i due paesi.

Irrimediabilmente legato alla realtà locale sembrerebbe invece Les Coquillettes (2012), girato rocambolescamente durante il Festival di Locarno. Il film narra le avventure fittizie della regista Sophie Letourneur e delle sue amiche, tutte in febbrile transumanza tra le infrastrutture della manifestazione in cerca di (almeno) un uomo. Ma sebbene Locarno faccia da sfondo incontrastato, il film rende evidente quanto il festival rappresenti, in rapporto alla città, una sovrastruttura evanescente: siamo in una sorta di non-luogo o ultra-luogo dall’internazionalismo esasperato, fatto di bar effimeri e padiglioni pop-up.

Il Ticino da oltre Gottardo

Le opere ambientate in Ticino da registi provenienti dal resto della Svizzera prestano, com’è prevedibile, maggiore attenzione alle sue peculiarità geografiche e culturali, anzi tendono a presentarlo come un altrove ben distinto dalle realtà degli altri cantoni. Unica eccezione tra le pellicole da me prese in esame è costituita dal militante Reise der Hoffnung (1990) di Xavier Koller; se il Ticino vi viene assimilato alla Svizzera è però perché, a guardare al paese, è qui una famiglia turca che di esso non sa nulla, se non quanto raccontato da una cartolina che ne sintetizza i tratti idilliaci. Incoraggiata dall’immagine, si mette nelle mani dei passatori per raggiungere il «paradiso dietro la montagna». Koller racconta quindi la Svizzera elidendola: essa ci viene presentata dall’esterno, idealizzata dalla famiglia anche in virtù dell’inespugnabilità delle sue dogane (Chiasso in primis), che promette di celare un eden. Ma quando i genitori, perduto il loro bambino, riescono infine a mettere piede nel paese, il «paradiso» si rivela una parata di tunnel e prigioni.

Negli altri film da me scelti, la Svizzera è invece vista dall’interno, e il Ticino vi assume tratti specifici. Alcuni autori, orfani dell’idillio elvetico, rinfocolano l’idillio ticinese: un approccio evidente in Rider Jack (2015) di This Lüscher, dove il viaggio verso le Centovalli del protagonista e di suo padre, alla ricerca della casa di vacanza di un tempo, si trasforma in una spedizione in un passato dorato grazie a cui viene ricostruito un rapporto. A facilitare il riaffiorare dei ricordi vi è l’atmosfera fuori dal tempo di un bosco così selvatico che i due riescono a perdervisi per una notte intera. Nel finale, il protagonista preferirà la ritrovata casa di Verscio alla Maiorca dove meditava di trasferirsi; ecco allora che il Ticino assume i tratti di enclave di «mediterraneità».

Anche nella commedia Vecchi pazzi (2015), girata in italiano dall’argoviese Sabine Boss, il cantone mantiene la sua componente idilliaca, ma qui palme, sole e fiori si scontrano, con effetto umoristico, con l’ostilità iniziale della protagonista, costretta a trasferirsi in una lussuosa casa anziani di Locarno. Il suo graduale innamoramento per la città andrà di pari passo con l’evolversi del rapporto con il vicino di stanza, dapprima detestato; rapporto in cui vengono tra l’altro rovesciati gli stereotipi caratteriali relativi a nordici e meridionali, con la protagonista germanica che è aperta, solare e cattolica tanto quanto il ticinese è chiuso, brusco e laico.

Nel romando Pause (2014), infine, il Ticino appare solo fugacemente dai finestrini del furgone con cui il protagonista, musicista, si reca in tournée, in una tappa cruciale della sua maturazione. La scelta di ambientare il viaggio in Italia e non in Francia, che avrebbe rappresentato il paese più pratico per il regista Mathieu Urfer, potrebbe derivare sia dalla maggiore aura di «internazionalità» conferita dal superamento del confine linguistico, sia dal desiderio di usufruire della battuta: «Chissene importa se non hai scritto le parole della canzone, tanto sono italiani e non capiscono niente».

Il Ticino dall’interno

Nei film di registi ticinesi il confronto con il territorio si fa serrato: parlarne significa anche, per loro, parlare di sé. Si percepisce in queste opere l’ansia di condividere con il pubblico il proprio sguardo su luoghi familiari, facendo di essi un personale espace filmique.

Questo processo di appropriamento e trasfigurazione è evidente in Tutti giù (2012), dove Niccolò Castelli narra le storie parallele di tre ragazzi: una sciatrice, uno skater e un graffittaro. Già queste ultime qualificazioni fanno appello a un immaginario metropolitano, ribadito poi dalla rappresentazione di Lugano: Castelli schiva con destrezza il nucleo della città inquadrando asfalto, cemento, traffico, sottopassaggi, palazzi vetrati. Sembra di trovare dimostrata la tesi dell’architetto e regista Marcel Bächtiger, secondo cui, spazzate via le rappresentazioni convenzionali della Svizzera rurale, i registi si sarebbero trovati confrontati con «la carenza di urbanità delle nostre città», a causa della quale «il senso di urbano deve essere forzato, deve essere “inscenato” nel vero senso della parola».29 Alle scene luganesi fanno da controcanto quelle delle gare sciistiche, dove torna la montagna che aveva spadroneggiato nel cinema svizzero delle origini. Nella panoramica finale, la telecamera si leva sopra Lugano, riconciliandosi con la città nel suo complesso e affiancandole le montagne, così da riunire i due movimenti del film.

Erik Bernasconi cerca da parte sua di rivelare la «propria» Bellinzona in Sinestesia (2010); le inquadrature tradiscono l’interesse per luoghi segnati dal tempo come piazza Collegiata, la fontana della foca, la cresta di merli del castello, su cui la telecamera pare indugiare deliberatamente, come per imprimerla bene nella pellicola. Va notata poi la tendenza centripeta e centrifuga che il Ticino esercita sui personaggi, tutti in tensione tra il cantone e l’esterno: significativa è ad esempio la scelta di portarne due in vacanza nella Svizzera tedesca, a rovesciare la dinamica per cui di solito è il cantone italofono a essere meta d’escursioni.

Le aspettative vengono rovesciate anche in Lionel (2010) di Mohammed Soudani, che racconta di un ragazzino diviso tra le sue radici africane e la Locarno d’adozione. La sua vicenda si intreccia a quella di un leone dello zoo, immagine dello sradicato, che gli chiede di aiutarlo a tornare in Africa. Locarno si trova così opposta, nel film, a un continente rappresentato come arcaico e torrido, e a sorpresa la cittadina finisce per contrasto per incarnare il nord freddo e urbano (il leone parla di «terra coperta di neve»), ruolo per lei probabilmente inedito.

Chiudo il percorso con l’opera cronologicamente più distante: Matlosa (1980) di Villi Hermann, ispirato a una novella di Giovanni Orelli, rappresentò una tappa importante nello sviluppo di film di finzione in Ticino.30 Come anticipa il titolo, una storpiatura di heimatlos («senza patria», «emarginato»), si tratta di una pellicola che, attraverso la figura del «matlosa» Policarpo Sperandio, riflette su frontiere reali e figurate. Policarpo incarna sì la frontiera tra Svizzera e Italia, terre tra cui vaga vendendo le sue mercanzie, ma anche quella tra passato e presente: il «matlosa» è infatti figura centrale dei ricordi d’infanzia del vero protagonista del film, Alfredo, cresciuto in un Ticino rurale che cerca di ritrovare quando, nel fine-settimana, lascia l’urbana Lugano per il villaggio d’origine. L’idillio rurale ticinese qui riaffiora, ma è un idillio irrimediabilmente perduto, come perduti sono i terreni di famiglia sommersi dalla diga. I tentativi del protagonista di rievocarlo non possono allora che fallire, e lui si trova sradicato nella sua stessa terra, fino a divenire a sua volta «matlosa».

«Il passato è una terra straniera», scriveva Peter Ackroyd. Matlosa racconta la nostalgia di quella terra. E chissà se Hermann sa che «l’invenzione» della nostalgia si deve a un medico svizzero… Pare che colpisse soprattutto i mercenari elvetici all’estero. La chiamavano «maladie suisse».31

Note

- Citato in G. Orelli, Le due frontiere, in G. P. Marchal, A. Mattioli (a cura di), Erfundene Schweiz / La Suisse imaginée, Chronos, Zürich 1992, pp. 341-352, a p. 342.

- O. Scharpf, Lo chalet e altri miti svizzeri, Gabriele Capelli Editore, Mendrisio 2010, pp. 7-8.

- F. Pusterla, Elogio dell’incertezza, in Enigma Helvetia, Silvana Editoriale, Milano 2008, pp. 263-270, a p. 268.

- F. Rigotti, La nuova filosofia delle piccole cose, interlinea edizioni, Novara 2014, p. 18.

- Citato in P. Bellasi, L’isola dell’altrove, in Enigma Helvetia, cit., pp. 17-48, a p. 44.

- Ibidem, p. 44.

- F. Rigotti, La nuova filosofia, cit., p. 18.

- P. Bellasi, L’isola dell’altrove, cit., pp. 20-22.

- Ibidem.

- T. Kadelbach, Swiss made – Pro Helvetia et l’image de la Suisse à l’étranger (1945-1990), Éditions Alphil - Presses universitaires suisses, Neuchâtel 2013, p. 140.

- O. Scharpf, Lo chalet, cit., p. 7.

- R. Böschenstein-Schäfer, Idylle, J. B. Metztlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1967, p. 8.

- Citato in O. Scharpf, Lo chalet, cit., p. 37.

- A.J. Seiler, Die entfremdete Heimat – Entwurf einer Perspektive zum neuen Schweizer Film, in Film in der Schweiz, C. Hanser, München 1978, pp. 6-42, a p. 15.

- P.-E. Jacques, Cinéma suisse et paysage: un parcours géographique, in M. Tortajada, F. Albera (a cura di), Cinéma suisse: nouvelles approches, Payot, Lausanne 2000, pp. 211-234, a p. 212.

- R. Pithon, Alpes et identité nationale dans le cinéma suisse: de «La Croix du Cervin» à «Zwischen uns die Bergen», in G. P. Marchal, A. Mattioli (a cura di), Erfundene Schweiz / La Suisse imaginée, cit., pp. 217-234, a p. 220.

- Per un’analisi del tema si veda R. Pithon, Le mythe de la frontière dans le cinéma suisse (1930-1990), in M. Tortajada, F. Albera (a cura di), Cinéma suisse, cit., pp. 235-244.

- A.J. Seiler, Die entfremdete Heimat, cit., p. 8.

- Ibidem, p. 22.

- Citato in D. Lucchini, Villi Hermann, Il Castoro, Milano 2004, pp. 27-28.

- Dai testi d’accompagnamento alla mostra Backdrop Switzerland, Minusio, Elisarion, 2-13 agosto 2017.

- G. Orelli, Le due frontiere, cit., p. 351.

- C. Schregle (a cura di), Backdrop Switzerland, L’Age d’Homme, Lausanne 2016, p. 376.

- Si veda l’articolo di J. Binotto in questo numero di Archi. D. Lucchini, Cinéma mort ou vif? Il cinema svizzero fra tradizione e modernità, in Enigma Helvetia, cit., pp. 153-172, a p. 164.

- M. Schaub, Il cinema in Svizzera, Pro Helvetia, San Gallo 1999, p. 230.

- P. Bellasi, L’isola dell’altrove, cit., p. 30.

- www4.ti.ch/can/oltreconfiniti/dal-1900-al-1990/film-ambientati-in-ticino/

- M. Bächtiger, Odysseus im Mittelland. Über Architektur und Stadtlandschaften in Schweizer Spielfilm, in E. Steiner (a cura di), Filmbau. Schweizer Architektur im bewegten Bild, Christoph Merian Verlag, Basel 2015, pp. 102-110, a p. 108.

- D. Lucchini, Villi Hermann, cit., pp. 28-29 e 54-59.

- O. Scharpf, Lo chalet, cit., p. 8