Récit itératif entre Projet et Construction

En Suisse, l’importance de l’enseignement technique est valorisé tant dans les HES que les EPF. Valérie Ortlieb et Nicolas Grandjean, enseignant·es à la HEIA-FR, reviennent sur le plan d’étude de l’école. Dans celui-ci, la construction n’est plus vue séparément du projet: elle fait partie intégrante du processus et permet l’incarnation d’une idée d’espace, d’un concept de projet.

«Le métier de l’architecture, c’est (…) la mise en œuvre d’un savoir transmissible qui ne relève ni de l’imagination, ni de l’inspiration et encore moins de l’expression singulière d’une créativité. Les anciens traités d’architecture n’avaient pas d’autre ambition que d’apprendre à résoudre correctement un problème d’architecture: disposer, ordonner, composer et proportionner un édifice quelconque et produire une architecture ordinaire de qualité. En fait, celle dont les villes sont faites et dont elles ont le plus besoin.» Bernard Huet, 19961

Comment tresser intelligemment l’enseignement de la construction et l’enseignement du projet dans les écoles d’architecture pour que le tout soit plus que la somme des parties? Alors que certains cursus, notamment à l’étranger, sont plus orientés «beaux-arts», la Suisse fait partie des contextes dans lesquels l’importance de l’enseignement technique est valorisé, tant dans les HES que les EPF, pour diverses raisons: la responsabilité, revendiquée par les architectes, pour le suivi de l’entier des prestations, y compris le suivi de chantier; l’intérêt pour une construction qui dure dans le temps et donc si possible exempte de défauts; une curiosité pour le détail qui permet d’incarner un concept d’architecture2. Dans une perspective plus actuelle, cette approche permet, par la compréhension des matériaux et des techniques constructives, de favoriser des pratiques différentes, plus durables, de mieux maîtriser le réemploi des matériaux et d’être agile pour trouver les réponses dans la transformation du bâti existant. Nous pensons que des architectes qui savent construire peuvent s’affranchir des solutions standardisées, imaginer des alternatives plus respectueuses de l’environnement et du bâti existant, en lien avec les ressources disponibles et envisager des modes de fabrication plus économes en matériaux, à l’inverse du «détail-type» qui reflète un système de production basé sur des produits de catalogues industriels.

Lire également: Travaux de master du JMA-FR : transformer le bâti et les modes de vie

Pour des questions pédagogiques, une certaine division des prérogatives apparaît presque automatiquement entre l’enseignement du Projet et celui de la Construction. Cette division est bien sûr artificielle, mais elle est très couramment utilisée pour organiser plus aisément les plans d’étude, c’est-à-dire pour subdiviser l’enseignement en étapes facilement maîtrisables par les étudiant·es. Néanmoins, cette scission favorise un mode de connaissance en silos et n’aide pas à comprendre que le processus de projet est itératif et non linéaire, à savoir qu’il est fait d’allers-retours féconds qui autorisent à revisiter les choix de départ (implantation, organisation volumétrique) à la lumière de questionnements plus tardifs (structure, matériaux, assemblages).

Dit autrement, il s’agit d’autoriser une certaine perturbation d’un cours sur l’autre afin de maximiser les possibilités de développer un parcours itératif qui enrichit l’apprentissage et responsabilise les étudiant·es, qui ont ainsi la possibilité d’intégrer des enseignements différents, qui deviennent complémentaires. L’une des conditions est que les enseignant·es collaborent et s’entendent sur le cahier des charges et sur la donnée des projets, afin que les étudiant·es ne développent pas deux projets, un pour l’atelier et un pour le cours de Construction, mais un seul qui servira de base pour apprendre les compétences des deux matières.

Construction d’une collaboration

L’un des écueils est la temporalité dans le passage du projet de l’étudiant·e entre le cours de Projet et celui de Construction. Il est important de trouver un équilibre entre une alternance trop rapide (source de stress pour les étudiant·es) et trop distendue (perte de l’itération entre Projet et Construction). Bien dosé, le processus pédagogique permet une rationalisation des efforts: plutôt qu’une surcharge, il favorise une amplification des connaissances, grâce à la collaboration entre les disciplines.

L’autre difficulté est la quantité et la qualité des heures de collaboration entre les enseignant·es autour de l’étudiant·e. Notre approche propose des heures de partage entre l’étudiant·e et l’enseignant·e de Construction et des heures avec l’enseignant·e de Projet, mais aussi quelques heures où les deux enseignant·es échangent avec l’étudiant·e. Ces heures, bien que rares, font partie du cahier des charges des enseignant·es et sont indispensables. Elles permettent d’établir des stratégies communes par la discussion, soit lors de jurys affichés, soit lors de critiques à la table. Chacun·e vient avec sa sensibilité, son caractère, sa façon de s’exprimer, ses références, ses idées de projet; tous·tes travaillent sur un enjeu pédagogique explicite et clair avec des objectifs déclarés.

Projet itératif

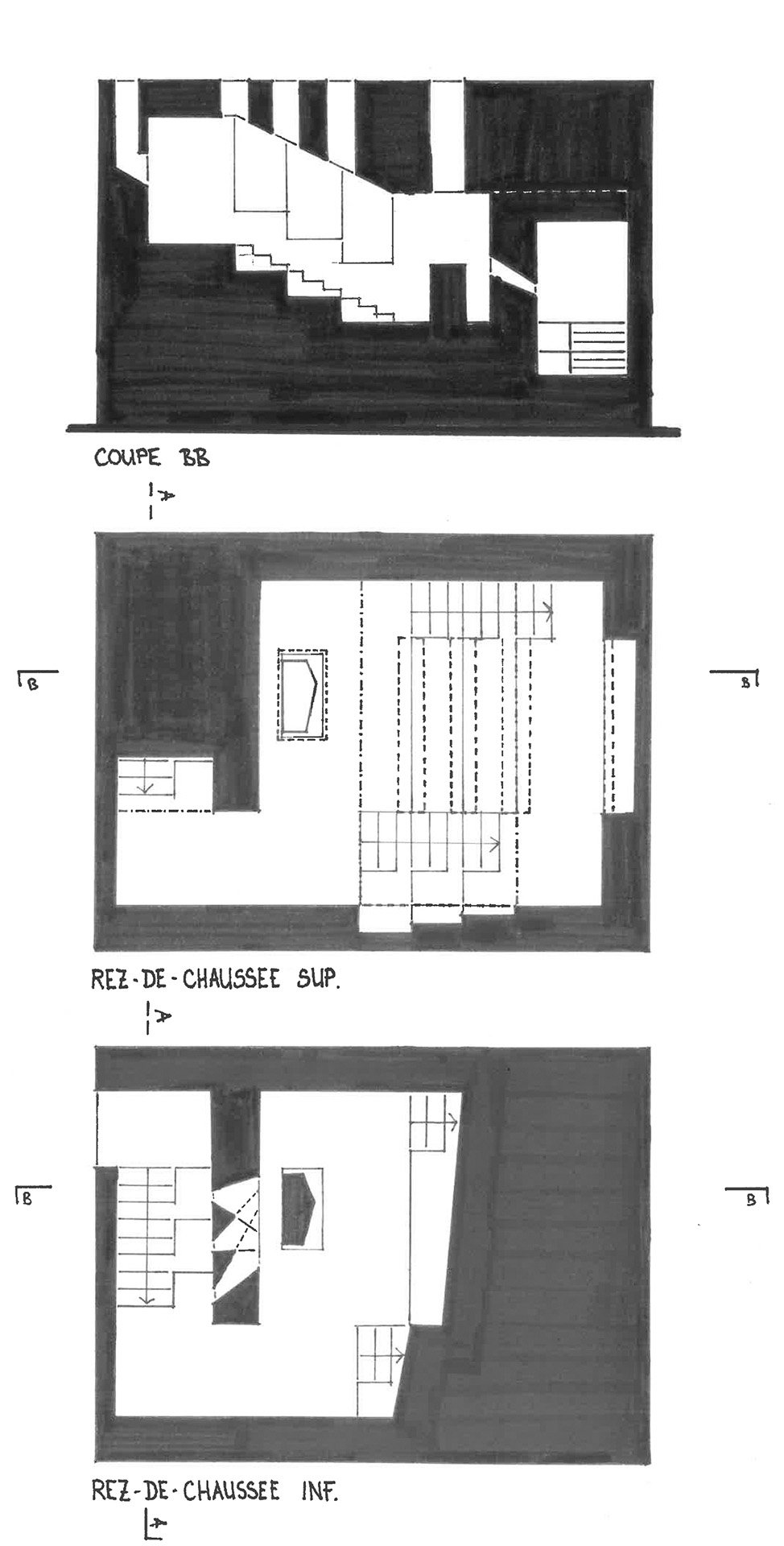

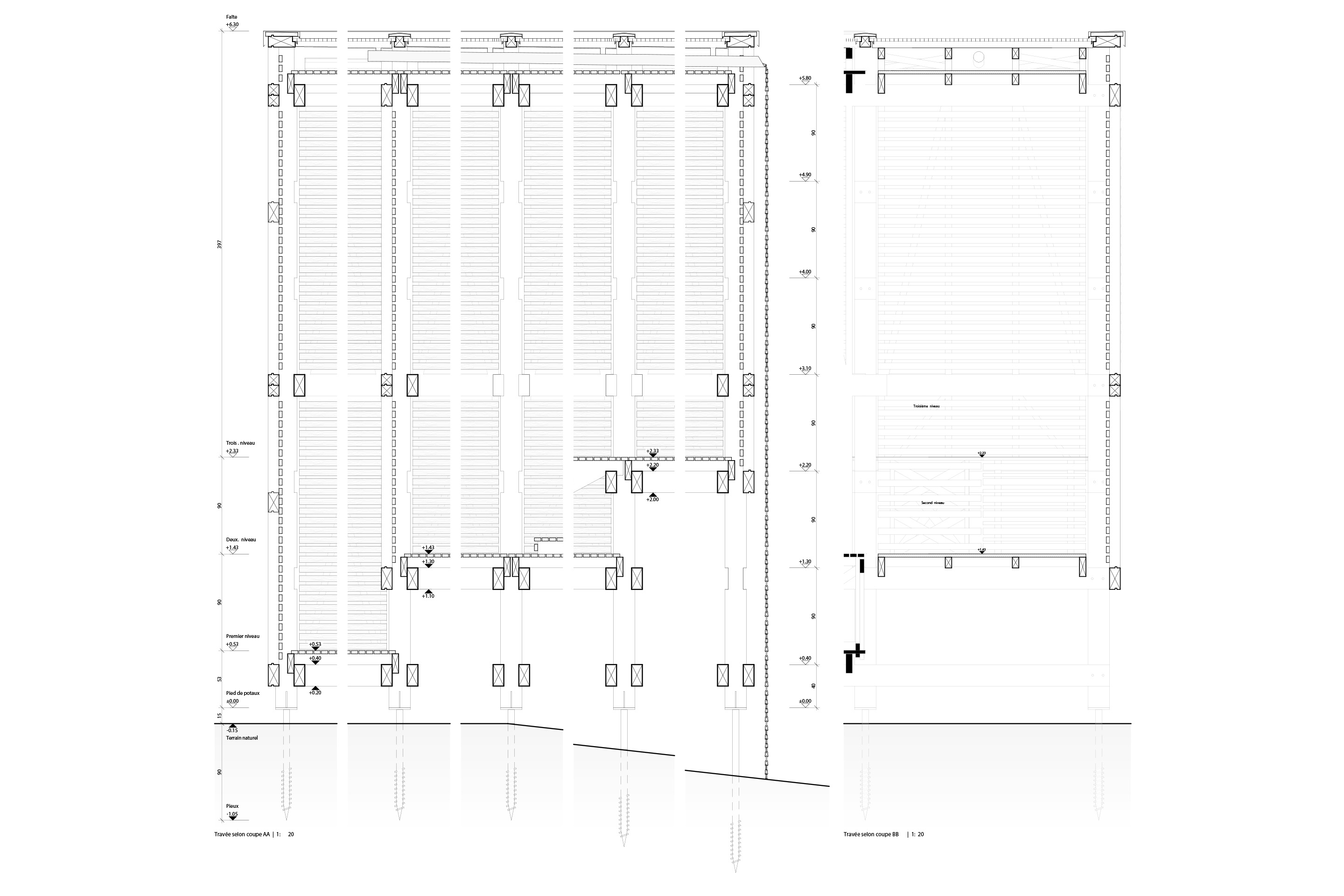

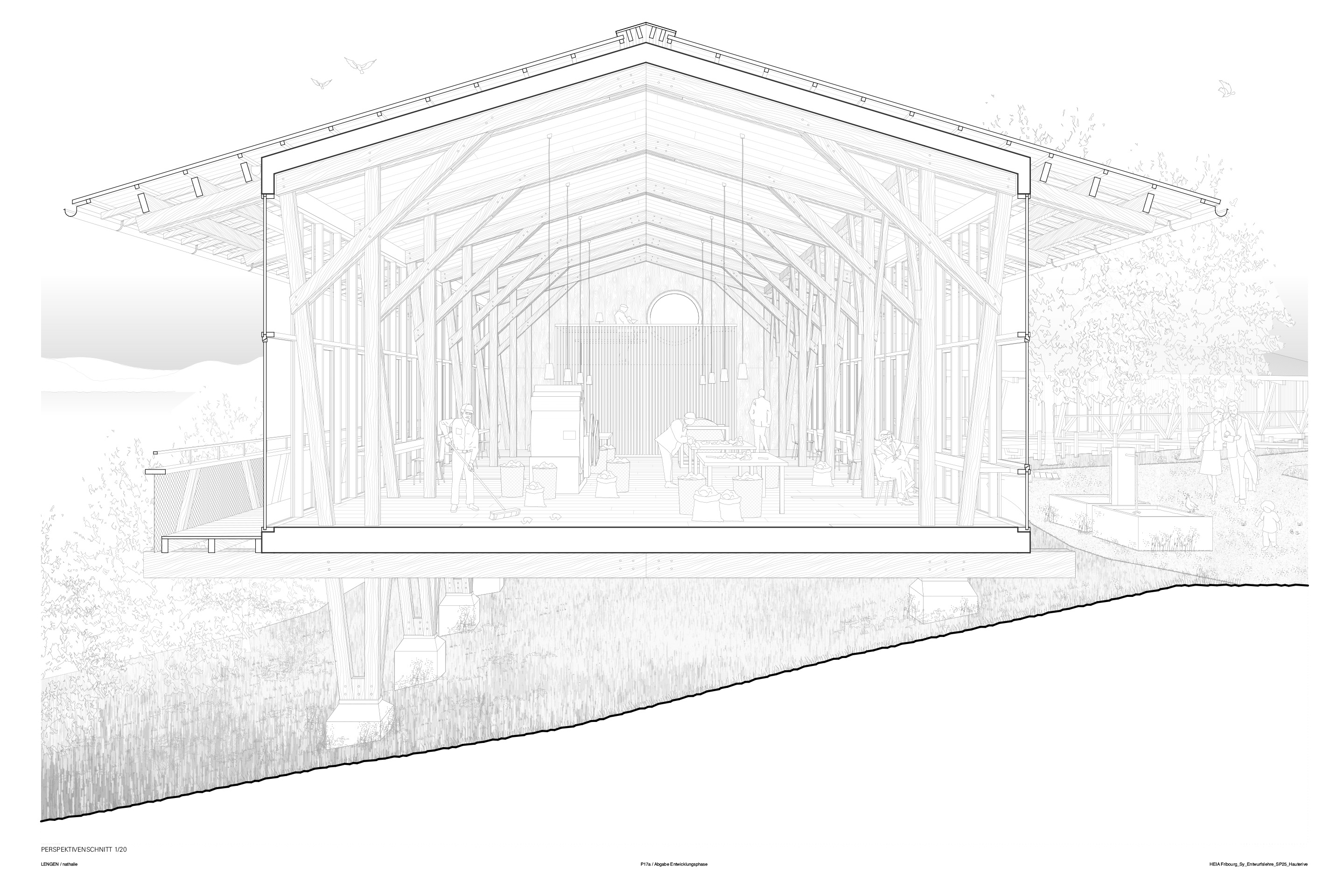

Chaque année un thème est donné à un projet plus complexe. Par exemple, un centre d’accueil pour un parc naturel, un centre de loisirs dédié à un sport particulier ou à la découverte de produits locaux, un atelier de réparation, un atelier de traitement de la laine, une micro-brasserie, etc. Il s’agit toujours d’un bâtiment de taille moyenne avec un programme relativement complexe dans un site réel. Si les thèmes et les sites changent chaque année, le programme varie peu. Il comprend une vaste salle de grande hauteur qui servira d’espace majeur lié au thème de l’année (atelier de tissage ou de réparation, salle pour le brassage de la bière, etc.). À cette salle s’ajoutent des espaces de travail ou d’enseignement et des chambres individuelles. Pour des questions didactiques, la structure porteuse est linéraire, obligatoirement en bois et doit rester lisible. Ce travail est subdivisé en trois phases: une analyse de site, avec le choix d’une implantation et les premières organisations spatiales internes dans le cours de Projet, puis une deuxième phase traitée en cours de Construction, qui s’occupe essentiellement du rapport au sol, de la structure et de l’enveloppe; enfin une troisième phase, délibérément appelée Synthèse. Commune aux deux cours, avec des plages de travail autonomes, cette phase a pour but le choix de l’enveloppe et de la façade mais permet aussi aux étudiant·es de revisiter les phases précédentes, quitte à modifier l’implantation. Cette troisième phase permet d’atteindre l’échelle du détail 1:20.

Lors des deux premières phases, quelques interventions communes avec les enseignant·es des deux matières sont organisées.

Ensuite, lors de la troisième phase, la collaboration entre les deux cours s’intensifie; c’est le moment le plus délicat pour trouver le bon planning d’accompagnement des étudiant·es. Bien organisé, le processus permet de rationaliser les efforts de rendu dans la mesure où il n’y a pas de doublons, mais des compléments qui s’enrichissent mutuellement. Au terme de chaque année, une évaluation du processus permet d’améliorer ce jeu de ping-pong pour l’année suivante.

Multiplier les points de vue

Ces moments de discussion autour de l’étudiant·e ont plusieurs buts et avantages: ils offrent une approche didactique motivante et constructive entre différents points de vue et ils permettent de comprendre qu’il n’y a jamais de solution unique. Le projet s’élabore dans un processus où plusieurs directions sont toujours possibles, mais une seule sera choisie et développée.

La construction n’est plus vue séparément du projet, elle fait partie intégrante du processus et permet l’incarnation d’une idée d’espace, d’un concept de projet.

Nous sommes convaincu·es que cette organisation prépare les étudiant·es à la réalité de la pratique, puisqu’un projet se développe itérativement avec les différents spécialistes, les ingénieur·es, les fabricants (y compris les ressourceries) et les entreprises.

Les résultats obtenus (voir p. 33) au mois de juin, après cette première année de bachelor, montrent que l’énergie mise dans cette organisation fine est bien investie, car elle permet de s’affranchir des «boîtes noires» des produits industrialisés pour commencer à penser et réaliser des constructions durables. Cette méthode encourage les étudiant·es à s’engager sur le chemin d’Auguste Perret, qui disait «l’architecte est un poète qui pense et parle en construction»3.

Les enseignant·s: Antoine Béguin, Alexandre Berset, Jean-Marc Bovet, Sébastien Chaperon, Valentin Deschenaux, Stéphane Emery, Nicolas Grandjean, Cyrill Haymoz, Marie Huck, André Jeker, Muriel Kauffmann, Reto Mosimann, Daniel Nyffeler, Valérie Ortlieb, Miriam Schusterb et Marco Svimbersky.

Notes

1. In: Bruno Fortier (dir.), Métamorphoses parisiennes, catalogue d’exposition, Paris, Pavillon de l’Arsenal, janvier 1996. Republication in: DA Informations n°169, École polytechnique de Lausanne, 1997

2. Si l’avis est partagé par l’ensemble des enseignant·es de la HEIA-FR, de «grands» noms l’ont dit avant nous – comme Roger Diener, Quintus Miller ou encore Miroslav Šik, cités par Françoise Arnold dans «L’hypothèse Aldo Rossi, entretiens tirés du film», ed. du EFFA, Paris 2013. «Depuis des générations, la force et la qualité de la production architecturale suisse sont fortement liées à l’accent mis sur l’art du détail et de la construction.» Quintus Miller

3. In: Contribution à une théorie de l’architecture, 1re édition 1952.

La rubrique Tout se transforme est issue du partenariat entre la revue TRACÉS, l’Institut de recherche TRANSFORM et la filière d’architecture de la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR) de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). Retrouvez tous les articles sous ce lien.