Et pourtant tout avait si bien commencé: l'architecture moderne au MAH

L’exposition Et pourtant tout avait si bien commencé se tient jusqu’au 26 octobre 2025 au Musée d’art et d’histoire de Genève et s’intéresse aux manières d’habiter dans la Suisse des années 1930. Conçue par le commissaire Arthur Rüegg, en collaboration avec l’unité de conservation du patrimoine architectural de la Ville de Genève (CPA), elle aborde en particulier les cas de Genève et Zurich, deux villes aux différences culturelles bien marquées.

Et pourtant tout avait si bien commencé. Ce titre nostalgique fait écho à un ouvrage de l’historien de l’art Sigfried Giedion (1888-1968), paru en 1948, dans lequel il constate le dévoiement de l’utopie moderniste1. La mécanisation, prônée par la génération d’avant-garde dans le domaine de l’architecture, a contribué au chaos lors de la Seconde Guerre mondiale, dans un tout autre contexte. Elles semblent alors bien loin, ces années folles où tout paraissait possible, et où l’on pouvait encore croire que l’art et l’architecture allaient révolutionner le monde, pour le mieux.

L’exposition qui se tient actuellement au Musée d’art et d’histoire (MAH) se penche sur les premières années de la modernité en Suisse, des années 1920 aux années 1930, et sur les changements radicaux qu’elles ont apporté à notre manière de vivre et d’habiter. La focale est mise sur les villes de Genève et Zurich, sur leur rapport respectif à l’avant-garde, qui diffère par bien des aspects. À l’aide de peintures, de sculptures, de meubles, mais aussi de pavillons et d’intérieurs reproduits à l’échelle 1:1, l’exposition excelle à reproduire le panorama artistique de l’époque. Elle révèle un choc culturel, entre une Genève latine, encore très influencée par le goût français, et une Zurich teintée de modernité germanique.

La méfiance genevoise face à l’avant-garde

L’exposition débute sur le cas de Genève, ville où la modernité architecturale et sa promesse de progrès social par la standardisation ne se sont pas imposées d’elles-mêmes. Cette vision progressiste s’est heurtée bien souvent aux positions de sévères contempteurs, peu enclins à bousculer l’ordre établi. Dans les années 1920, à Genève, les propositions modernistes sont systématiquement écartées lors des concours d’architecture2. Ainsi, la gare Cornavin (1925) et le Palais des Nations (1928) sont construits tour à tour dans un style classique, pesant, par l’architecte Julien Flegenheimer (1880-1938)3. Il faudra attendre le début des années 1930, avec notamment la construction de la Cité Vieusseux (Maurice Braillard, 1929-1931) ou de la villa Ruf (Francis Quétant, 1929), pour que Genève prenne le train de la modernité en marche.

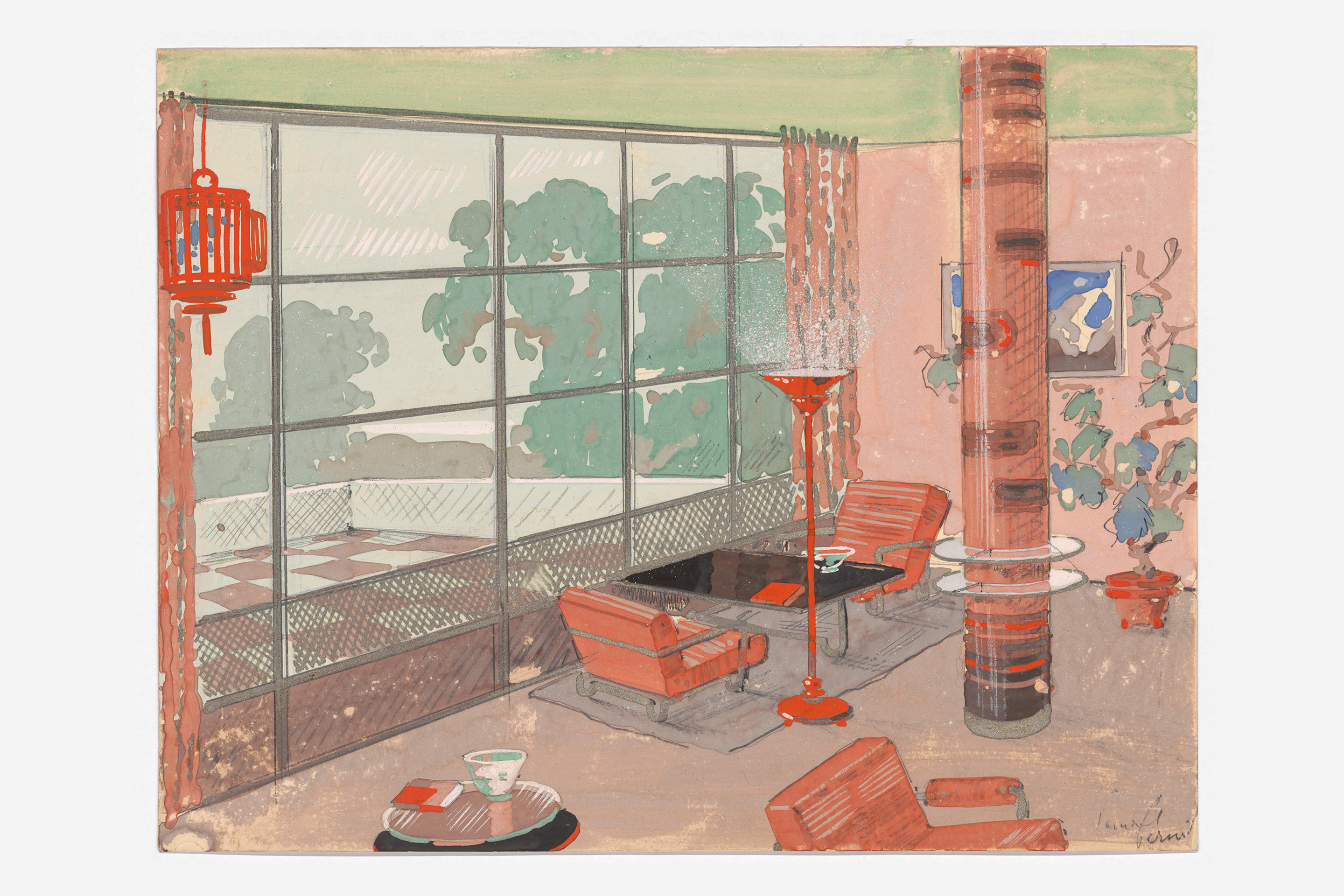

Pour retranscrire l’atmosphère balbutiante du modernisme genevois, un pavillon a été dressé dans la première salle de l’exposition. Celui-ci, inspiré par la villa Ruf, accueille une série d’œuvres et de projets d’architecture caractéristiques de l’époque. On y trouve, par exemple, les céramiques de Paul-Ami Bonifas (1893-1967), dont les formes doivent autant à l’Art déco qu’aux mouvements d’avant-garde. Il faut dire que les artistes et artisans genevois des années 1930 peinent à adopter pleinement le langage moderne, et lui préfèrent encore la synthèse entre art et artisanat. À quelques pas de là, les perspectives aux couleurs éclatantes de Percival Pernet (1890-1977) confirment la proximité avec le goût français, tout en témoignant d’un intérêt pour le mobilier moderne en aluminium. Plus loin encore, le public peut admirer les peintures d’Alice Bailly (1872-1938), Gustave Buchet (1888-1963), ou encore Rodolphe-Théophile Bosshard (1889-1960). Ces tableaux, bien que dans le giron de l’art figuratif, dénotent pour certains des influences cubistes ou puristes.

Zurich, phare de la nouvelle architecture

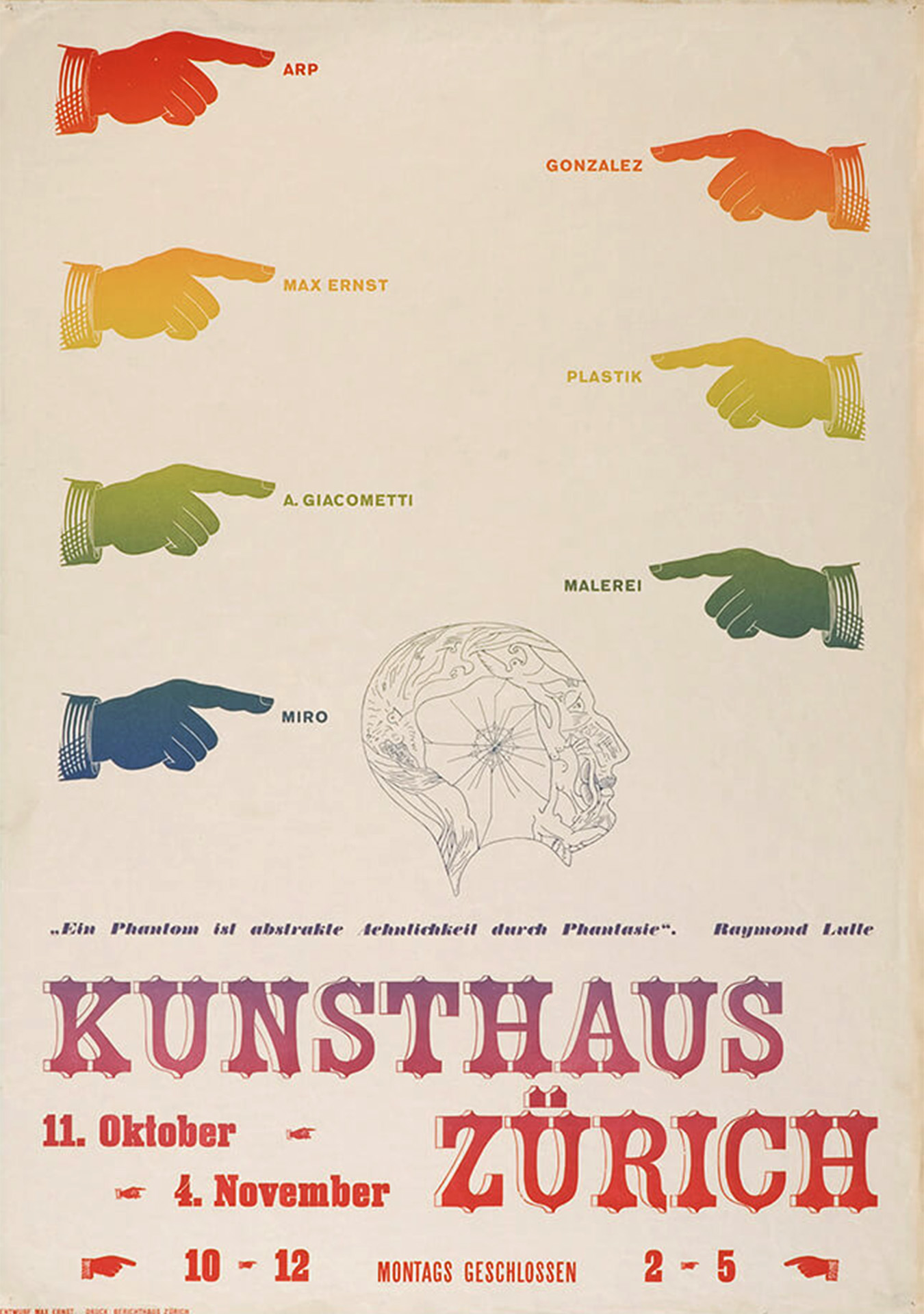

L’exposition continue en examinant cette fois-ci le Zurich des années 1930. Là encore, un pavillon emblématique est reproduit à l’échelle 1:1. Il s’agit ici de la villa Villiger (1940) de l’architecte et designer Max Bill (1908-1994). À l’intérieur, l’ambiance est tout autre qu’à Genève. La ville alémanique a été bien plus perméable à la modernité. La proximité culturelle avec l’Allemagne, et en particulier avec le mouvement provoqué par la pédagogie du Bauhaus, est perceptible dans la production artistique et architecturale de l’époque. Les protagonistes du Neues Bauen, alors en vogue à Zurich, souhaitent réformer l’architecture : le béton, le verre, deviennent les matériaux d’un nouveau mode de vie, sobre, fonctionnel, où l’air et la lumière occupent une place centrale. Lors de la construction du lotissement Neubühl (1928-1932), ensemble de logements réalisés par sept jeunes architectes dans la périphérie de Zurich, certains de ces principes novateurs sont appliqués avec zèle.

Les œuvres graphiques, les meubles ou les maquettes montrés dans cette partie de l’exposition sont autant d’exemples du passage progressif, à Zurich, des arts décoratifs au design industriel, promis à un bel avenir dans la suite du 20e siècle. L’exposition insiste en particulier sur l’entreprise zurichoise Wohnbedarf. Cette dernière a joué un rôle capital dans la création et la diffusion des meubles modernes, inspirés du Bauhaus. Fondée en 1931 par des personnes acquises à la cause moderne, avec le soutien de Sigfried Giedion, l’entreprise est à l’origine de plusieurs ensembles de mobiliers marquants de l’époque, qui font la part belle à l’acier tubulaire.

Les intérieurs: des goûts qui s’opposent

Mais le point culminant de l’exposition est à venir. Après avoir fait ce détour par Zurich, le visiteur et la visiteuse sont invités à une expérience immersive: deux intérieurs d’appartements, l’un selon le style genevois, l’autre zurichois, ont été reconstitués dans une des salles. La différence entre les goûts, bien que perceptible tout au long de l’exposition, atteint ici son paroxysme: l’élégance et le luxe Art déco d’un côté, la sobriété et la fonctionnalité moderne de l’autre4. Ces intérieurs n’ont pas été choisis au hasard par les commissaires, ils sont des reproductions de ceux qui avaient été présentés lors de l’Exposition de mobiliers modernes, qui s’était tenue dans l’immeuble Clarté en 1932, alors que l’immeuble de Le Corbusier venait de sortir de terre. L’événement, censé convaincre le public genevois du potentiel de ce bâtiment moderne, avait eu du succès.

L’exposition Et pourtant tout avait si bien commencé porte un regard nuancé sur une époque souvent abordée de manière monolithique. Elle donne à voir les mélanges stylistiques, les entre-deux, et la progression qui caractérisent l’avènement de la modernité. L’ambiguïté de l’époque est palpable, du moins en matière d’art et d’architecture, et les réticences face au mouvement moderne sont pleinement ressenties.

notes

1. Sigfried Giedion, Mechanization takes command: a contribution to anonymous history, New York, Oxford University Press, 1948.

2. À l’issue du concours pour le Palais des Nations (1927), le projet de Le Corbusier et Pierre Jeanneret est primé, mais ne sera finalement pas réalisé.

3. Pour le Palais des Nations, Flegenheimer est associé à d’autres architectes, dont Henri-Paul Nénot (1853-1934).

4. On doit l’appartement genevois à Gustave-Adolphe Hufschmid (1890-1974), un décorateur genevois aux inspirations Art déco. L’appartement zurichois a lui été aménagé par l’entreprise Wohnbedarf, dont il a été question plus tôt dans l’article.