Du fer, rien que du fer, mais que faire? Paris a mal au ventre

A l’occasion de l’exposition Animal? sur le travail de Patrick Berger à Archizoom, nous publions un article de François Chaslin sur les Halles de Paris, paru dans la revue L’Impossible en mars 2013.

L’ancien carreau des Halles est en plein chambardement, pour la troisième fois dans l’histoire de ce site. Pour la troisième fois, Paris a mal au ventre, affreusement mal au ventre. Et je me souviens du dessin qu’avait donné Jean-Claude Castelli (dessin) pour appeler au concours de contre-projets organisé en 1980 par la nouvelle génération des architectes, ce concours qui fit événement et suscita l’envoi de 600 propositions gratuites, bénévoles, accourues du monde entier et signées des plus grands noms. Au jury : Philip Johnson, le jeune Jean Nouvel, Henri Ciriani, Roland Barthes, le sociologue Henri Lefebvre, François Barré, Bruno Zevi... Le dessin évoquait le grand corps blessé de Paris, sous la forme d’un homme pensif, regardant le creux carré qui lui trouait la panse. C’était le temps du trou des Halles, magnifique à bien des égards. Marco Ferreri y avait fait caracoler les indiens de son film, Touche pas la femme blanche. Que faire se demandait-on, que faire de tout ce gâchis, de ce trou ? « Mettre du poil autour », avait proposé Reiser. Gros dégueulasse !

En septembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte avait posé la première pierre d’un nouveau marché. Le projet était d’un architecte de quarante-six ans, le fils Baltard, Victor qui avait été Prix de Rome en 1833. Il y avait une dizaine d’années qu’il dessinait divers projets pour ce marché central, face à plusieurs concurrents d’ailleurs, dont un certain Hector Horeau dont les historiens modernistes feraient un héros de leur saga, celle qui conduirait directement des grandes nefs métalliques des expositions universelles et de la charpente des ponts transporteurs jusqu’aux villas modernistes de la fin des années 1920. « Espace, temps, architecture », expliquaient-ils.

Revenons à l’automne 1851 : insatisfaction, scandale. On moque le « fort » des Halles. Le directeur de la Revue générale de l’architecture, César Daly, écrit qu’une « émeute de protestations se soulève » à la vue de « ce robuste spécimen du monument futur ». La revue consacrera de nombreux articles à l’affaire, qu’elle jugeait « sévèrement enveloppée dans les nuages de la sphère administrative ». Notamment une longue étude de 28 colonnes et quatre planches qui paraîtra dans son 12e volume, en 1854, alors que déjà, sur le site, « de nombreux tombereaux travaillent aux déblais ».

Napoléon III revisite le chantier deux ans après cette cérémonie de la première pierre, en juin 1853 (le pavillon est achevé), et il fait arrêter les travaux. Bien plus tard, dans ses Mémoires, le baron Haussmann racontera l’affaire à sa manière : « L’Empereur, enchanté de la gare de l’Est qui venait d’être achevée par M. Armand, ingénieur-architecte de la Compagnie, concevait les halles centrales d’après le type de hall couvert en charpentes vitrées, qui abrite le départ et l’arrivée des trains. Ce sont de vastes parapluies qu’il me faut ; rien de plus ! me dit-il un jour, en me chargeant de recevoir et de classer, pour les lui remettre, les avant-projets qu’il avait provoqués, et en m’esquissant, par quelques traits de crayon, la silhouette qu’il avait en vue. » Haussmann prétendra avoir redessiné les grandes lignes du projet de Baltard et déclaré à l’architecte : Il s’agit de prendre votre revanche. Faites-moi, au plus vite, un avant-projet selon ces indications. Du fer, du fer, rien que du fer ! J’eux beaucoup de peine à l’y déterminer. C’était un esprit entier et un classique endurci. Le fer ! C’était bon pour les ingénieurs. Mais qu’est-ce qu’un architecte, un artiste avait à faire de ce métal industriel ? Comment ! Lui, Baltard, un Grand Prix de Rome. »

La Revue générale reviendra sur cette affaire en 1856, brièvement, publiant à cette occasion une photographie de la charpente en chantier. C’est la deuxième photographie jamais parue dans une revue d’architecture, directement imprimée selon le procédé de photolithographie inventé par Alphonse Poitevin l’année précédente. La première qui ait été publiée, dans la même revue, figurait le célèbre escalier du château de Blois, restauré par Duban ; elle était encore tirée à part sur papier photosensible et contrecollée. Inutile, si d’aventure vous possédez ce rare exemplaire de la vieille revue, d’aller y voir au prétexte de vérifier mes propos : ces deux images, d’une rareté insigne, ont en général été découpées, comme dans ma propre collection hélas !, pour finir encadrées dans un sous-verre et orner quelque chambre d’hôtel.

Le fort des Halles dura longtemps. Une photographie de Charles Marville nous en a gardé la massivité bonasse, tassée au chevet de Saint-Eustache, avec au-dessus du porche ses hauts-reliefs non sculptés (à quoi bon, puisque l’édifice était condamné ) et des murs couverts d’affiches en partie lacérées. On y lit que Thérésa, la formidable chanteuse tyrolienniste, se produisait à l’Alcazar du Faubourg-Poissonnière (elle avait un « petit chic canaille »). Un placard vante un siccatif qui se vend tout à côté, au 120, rue Saint-Martin, un autre la pièce en quatre actes Héloïse Paranquet d’Alexandre Dumas fils et Armand Durantin, qui se donne au Théâtre du Gymnase, un autre encore « l’événement » : la parution du roman de Paul Féval : Le Mari embaumé. La photo est donc de 1866.

Le fer. « Du fer, rien que du fer ! ». « De vastes parapluies ! » On connaît la fortune de cet édifice, de ces Halles de Paris qui deviendront le support de tant de mythes. On connaît la suite aussi, le traumatisme du déménagement vers Rungis, la fermeture des pavillons en mars 1969 et leur démolition en août 1971. Deuxième affaire des Halles : elle durera jusqu’à l’ouverture à la fin de la décennie du jardin loupé d’Arretche, du forum commercial de Vasconi et Pencreac’h, puis de la couronne d’immeubles de Willerval et Prouvé, indûment qualifiés de « parapluies ». Déjà ce trafic de mots que l’opération en cours de construction mènera à son comble : « carreau », et surtout « canopée ». C’était l’époque des conflits entre Giscard et Chirac. Le premier s’était entiché de Ricardo Bofill et le second, s’étant déclaré « architecte en chef des Halles, carrément et sans complexes », faisait démolir le gros bâtiment commandé à l’architecte catalan : un régal pour les observateurs.

Troisième affaire des Halles, 2001. Les équipes de Bertrand Delanoë arrivent au pouvoir. Amélie Poulain envahit les salles de cinéma un mois plus tard et les « associations » vont commencer à faire entendre cette petite musique douce et aigrelette dont on ne saisit pas encore à quel point elle sera pernicieuse. Un concours est organisé pour ce qui aurait dû être le grand projet urbain de la municipalité, une démonstration de savoir-faire et d’ambition architecturale renouant avec la grandeur des années Mitterrand. Quatre concurrents, quatre propositions : une blague radicale-cynique du groupe néerlandais MVRDV (un dance floor transparent sur toute la surface du site), un étouffe-chrétiens de Jean Nouvel, beau projet au demeurant qui aurait pu l’emporter si l’architecte avait su contrôler sa boulimie, une proposition renversante et intellectuellement splendide de Rem Koolhaas qui est dans toutes les mémoires et qui restera dans les livres d’histoire des imaginaires urbains (image). Et un outsider venu du sérail, familier de l’administration et de l’Atelier parisien d’urbanisme, qui triomphera la queue basse, sans la gloire : l’affaire sera confiée à David Mangin, pour la pertinence de son « analyse urbaine » expliquera un Bertrand Delanoë furibard. Un jardin assez banal se refermait à jamais, comme un couvercle, sur le centre commercial qui était le seul vainqueur.

Le projet entendait couvrir le Forum d’un toit plat et carré d’environ deux hectares, haut de neuf mètres seulement et ainsi « intégré harmonieusement à la cime des arbres ». Encore fallait-il le dessiner puisqu’il n’était pas confié au lauréat. Nouveau concours, dix équipes. Lamentable. Pourtant, le maire est cette fois tout joyeux lorsqu’au début de l’été 2007 il présente le projet retenu, celui de Patrick Berger et Jacques Anziutti. « Nous croyons avoir trouvé. Ce projet répond à toutes les contraintes techniques et aux mots que j’employais : lumière, créativité, fluidité. C’est original, très créatif, ambitieux, sans être prétentieux. » Les deux architectes sont respectés du milieu, ils ont œuvré jusqu’ici dans un genre à la fois moderne et classicisant, ordonné, régulier et bien rythmé (on peut aller visiter au carrefour de Port-Royal leur plus récente réalisation, la maternité).

Leur projet ? Une « forme à l’équilibre », une forme vivante, expliquent-ils. Cela consiste à couvrir le trou du Forum par une gigantesque verrière de deux hectares, très plate, légèrement cambrée, aux références végétales plus ou moins affirmées : une feuille, peut-être ; une feuille de vigne en tout cas, posée sur l’obscénité du programme commercial. Vu d’en dessous, cela pourra ressembler à l’immense envol d’une raie manta, assez musculeuse en vérité. Le centre commercial ouvrira par un escalier de toute largeur, des dizaines de mètres, haut de 25 à 30 marches, découvrant le jardin puis au fond la rotonde de la Bourse du commerce. Sa bouche énorme lancera vers l’Ouest ses effluves, ses musiques sirupeuses et ses lumières, le jardin lui sera soumis.

Il y a deux ans est sorti dans quelques salles une hagiographie de Norman Foster, intitulé How much does your building weigh, Mr. Foster ? Combien pèse votre bâtiment ? C’est une question que lui avait un jour posée l’inventeur, idéologue et ingénieur américain Buckminster Fuller à propos de l’un de ses chefs-d’œuvre de la fin des années 1970, le Sainsbury Center de Norwich. Longtemps, en effet, les architectes ont cru qu’il leur revenait de consommer moins de matériaux, de tendre à la légèreté. Ils avaient en tête l’élancement du gothique, l’architecture de métal du 19e siècle (notamment les parapluies des Halles), les structures en tôle de Jean Prouvé puis le high-tech de Piano, Foster ou Rogers. C’était une sorte d’éthique ; il en naissait des esthétiques diverses. Ils se préoccupèrent même ensuite d’immatérialité. Angélisme peut-être mais en tout cas, longtemps, l’un des enjeux de la construction moderne avait ainsi été cet allègement, l’économie des matériaux, une exigence que l’inquiétude écologique devrait aujourd’hui rendre plus pressante alors que le monde connaît de graves pénuries, notamment d’acier. Rêves de légèreté ? Oui, mais : « Cœur léger cœur changeant cœur lourd / Le temps de rêver est bien court. »

Au fait : combien pèse donc votre bâtiment, Messieurs ? Combien pèse cette fluidité ? Si l’on se rend ces jours-ci sur le chantier des Halles, on voit se dresser la structure métallique des flancs nord et sud du bâtiment. Carcasse colossale, maladroite, disgracieuse, empirique, qui semble faite de rattrapages, d’ajustements bancals : des dizaines de tonnes d’acier qui se plient comme elles peuvent au programme municipal et aux intentions formelles des concepteurs. Aucune relation entre la forme à venir, que les images de synthèse promettent légère, carrossée de verre, irisée, et sa vérité structurelle, son ossature. Déjà Libération s’est ému et a crié à la « malédiction ». Mais aucune « émeute de protestations » ne paraît devoir se soulever. Il fait froid, il pleut et les passants vont tête basse.

J’ai fait de même et je suis allé ressortir de ses rayons un ouvrage paru l’été dernier chez Parigramme. Il est laid, funèbre, très lourd, deux bons kilos, la couverture emboutie dans un Skivertex noir qui jouerait au cuir de Cordoue : Paris pour mémoire, le livre noir des destructions haussmanniennes. Il est passionnant. Son auteur, Pierre Pinon, est un professeur de mes amis, très strictement barbu comme l’exigeait son ministère au siècle qu’il réfère, le 19e. On lui doit des travaux sur le parcellaire, les lotissements, les plans et les destructions de Paris ; mais aussi sur la Gaule, les canaux, les places et parvis, la typologie et la morphologie, les envois de Rome des pensionnaires de la villa Médicis, les architectes Baltard, père et fils, et une monographie sur l’hospice de Charenton où il faudra bien un jour lui réserver une suite capitonnée s’il s’entête à travailler autant.

Il a fabriqué cet ouvrage-ci à partir d’un fonds de 694 dessins inédits. L’ancienne administration parisienne, tandis qu’elle éventrait la capitale, se souciait d’en garder des traces. C’est ainsi qu’en 1865 elle commanda à un ancien artiste devenu photographe et qui travaillait pour elle à illustrer les travaux d’Haussmann, une série complémentaire, dite Album du Vieux Paris, « 425 clichés environ » destinés à rendre compte des « anciennes voies détruites, ou sur le point de l’être ». Ce bonhomme que Garnier de l’Opéra décrivit comme un «filandreux photographe aux cheveux blancs», et dont on ne sait que depuis très peu de temps qu’il s’appelait en fait Charles-François Bossu, nous a conservé la mémoire, comme figée au moment de la catastrophe, de ce qui ressemblait encore beaucoup au Paris de Balzac. Plus tard, à la fin du siècle, Eugène Atget poursuivra ce type de recensement.

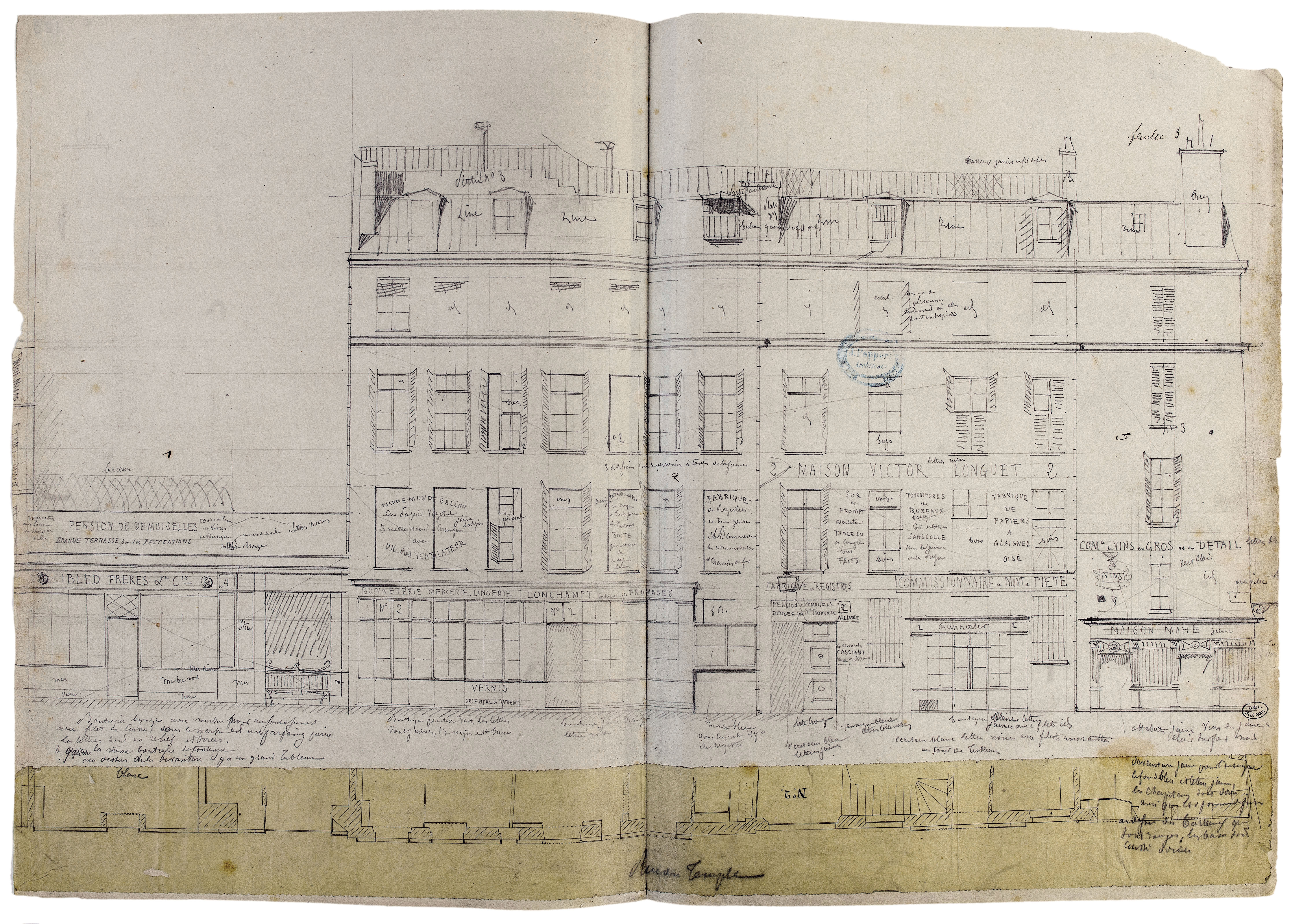

Mais il n’y a pas eu que Marville et la photographie. En novembre 1851, alors qu’on allait percer la rue de Rivoli, le conservateur du Plan de Paris, Eugène Deschamps, qui devait être responsable des percements, des alignements et du tracé des nouvelles voies, écrivit à un jeune architecte nommé Gabriel Davioud pour lui enjoindre de relever les façades de tous les immeubles condamnés (près de 250) pour « conserver du moins le souvenir desdits quartiers qui vont disparaître ». Davioud sera célèbre, on lui doit certains aménagements des bois de Boulogne et Vincennes et des Buttes-Chaumont, la fontaine Saint-Michel, les deux théâtres du Châtelet, la mairie du 19e, les gros immeubles du fond de la place de la République (qu’on appelait place du Château d’eau) et l’ancien palais du Trocadéro érigé pour l’exposition de 1878 dans un style byzantin. Pour l’heure il est jeune et vient d’obtenir le second Grand Prix de Rome.

Il consacrera trois ans à ce travail, avec plusieurs collaborateurs, livrant des centaines de relevés « très convenablement dessinés et lavés », coloriés. Tous ont brûlé en 1871, dans l’incendie de l’Hôtel-de-Ville. Ces immeubles furent en quelque sorte détruits deux fois : d’abord par l’urbanisme et les démolisseurs, puis par le feu. Mais il restait les « minutes » qu’il avait conservées et qu’il donna plus tard à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Reliées en deux volumes, ces 694 planches décrivent environ mille constructions, des maisons médiévales au pittoresque émouvant (un peu à la manière de la maison de Mon oncle), et des immeubles d’Ancien Régime. Ce sont des genres d’esquisses préparatoires au centième, tracées au crayon, à la règle, et ce sont elles qu’a éditées Parigramme. On peut les regarder à la manière d’un archéologue et se pencher sur les lignes de toit, l’étroitesse des maisons, les boutiques, le jeu des entresols, les grilles, les porches, les fenêtres à persiennes, les balcons de fer forgé, la nature des enduits et des couvrements, les souches de cheminées, les chiens-assis et certains ornements de façades, bien qu’on soit dans de l’architecture dite « mineure ». Mais aussi à la manière d’un explorateur du Paris disparu, comme on feuillette ces guides du voyageur, ces « moniteurs » d’autrefois, ancêtres de nos annuaires des professions qui restituent, dans leurs pages jaunes, du moins jaunies, au fil d’énumérations fastidieuses, le Paris des anciens métiers.

Ici c’est extraordinaire, parce que ceux qui ont effectué les relevés ont noté toutes les inscriptions, les enseignes commerciales, les annonces. Il y en a des milliers, sur les boutiques bien sûr, mais aussi peintes sur la façade, jusqu’aux étages. On découvre énormément d’hôtels et de meublés, serrés sur une travée ou deux de ces parcelles étroites de douze pieds, des cafés et des estaminets, très peu de restaurants encore, plusieurs bureaux d’assurances et de « remplacement militaire », des maisons d’accouchement, un bureau d’annonces-omnibus pour les journaux, une école de daguerréotype (ressemblance garantie), une pension de demoiselles avec « grande terrasse pour les recréations », la maison Victor Longuet, artisan « sûr et prompt », des lavoirs publics et buanderie, une fonderie de plomb de chasse, des peausseries culotterie ganterie guêtrerie, des fabriques de fleurs, d’ouate, de parapluies, de casquettes, de couverts en maillechort, de vermicelle, de cariques pour cochers, des maison d’éponges, un grand dépôt de truffes (la maison Galopin), des marchands de cheveux, des bonnetiers « au gagne-petit », habilleurs à prix fixes, marchands d’indiennes et cotonnades, la société des cuisiniers et garçons réunis, une boulangerie « française et étrangère » qui annonce English pastry bread and biscuits backer et, en lettres gothiques, Deutsche Brod. Déjà un réparateur d’appareils à gaz, des étals, des guirlandes de bouquets séchés chez l’herboriste de la rue Grande-Friperie (ancienne maison Bicquelin), des vêtements suspendus, des pièces de gibier, des entassements de pots rue du Marché-à-la-Verdure, ailleurs des barriques. Les premiers patronymes juifs ou germaniques, ou d’Europe centrale, Novothny, tailleur, Bloch, Fuchs, le dentiste Cohen, place du Palais-Royal, le fourreur Lachnitt, des Anglais comme Wickham & Hart, chirurgiens herniaires, et des noms qui sont devenus des marques : les toiles Saint-Frères, rue de la Vieille-Harengère. Quelques inscriptions : « Défense d’afficher », trente ans avant la fameuse loi du 29 juillet 1881, et « Vive l’Empire » sur l’hôtel d’Angiviller.

Balzac venait de mourir, en août 1850. Epuisé, il avait 51 ans. Victor Hugo, qui l’avait visité dans son logement, « quelques corps de logis bas échappés par hasard à la démolition », décrivit l’odeur insupportable de l’agonisant, et sa figure livide. Redescendant de la chambre de l’écrivain, il croisait dans le salon du bas son buste par David d’Angers, « immobile, impassible, altier et rayonnant vaguement », et compara « la mort à l’immortalité ». Balzac était mort, et les relevés des architectes fixaient tout le paysage social qu’il avait décrit et qui allait mourir aussi. Et ils notaient en même temps, dans leur précision, les inscriptions qui annonçaient la fin de ce monde : un sabotier de la rue de la Cordonnerie soldait « pour cause de démolition » ; un commerçant, rue de l’Echelle, bradait ses marchandises « pour cause d’expropriation », « avec rabais de 40 pour % » (sic) ; on annonçait des « rabais considérables » chez Lainier, bonnetier, une « vente au grand rabais » chez un étameur de glaces, le transfert de la maison de lingerie de monsieur Ride, la liquidation du dépôt de ciments et chaux Romain, rue des Ecrivains.

Ceci fait, rien ne vous empêchera d’aller revoir le chantier et de rêver un peu à ce que tout ce fer abritera : un café littéraire, un village des saveurs, des locaux pour pratiques artistiques et amateurs, un équipement hip-hop, une salle de diffusion mutualisée. Au-dessous, plusieurs niveaux de centre commercial et tout autour, dans ces rues qui furent si diverses et romanesques, de la mode, des sapes, des frusques : la comédie humaine de notre temps, parfaitement « enveloppée dans les nuages de la sphère administrative ».

François Chaslin est architecte et critique d’architecture.

Paris pour mémoire. Le livre noir des destructions haussmanniennes

Pierre Pinon, Parigramme, 2012 / € 49.-