La réponse est à Versailles

Philippe Rahm et Sana Frini orchestrent une biennale climatique

Les solutions architecturales au climat «hostile» n’ont-elles pas toujours existé? Loin des gesticulations technologiques qui inondent l’Arsenale de Venise, la Biennale orchestrée par Philippe Rahm et Sana Frini à Versailles offre un vaste panel de réponses architecturales, en interrogeant le Sud et le Nord, le passé et l’avenir.

Au cœur de la Biennale d’architecture de Venise 2025, saturée de manifestes technosolutionnistes, une scène détonne: Philippe Rahm, pieds nus sur une dalle de marbre, fait la démonstration physique d’un rafraîchissement millénaire. Son installation The refreshing square exploite un matériau dont les propriétés sont connues depuis l’Antiquité: haute émissivité, haute effusivité et grande inertie thermique. Voilà une réponse pleine de bon sens adressée au commissaire général de la Biennale de Venise, en quête de solutions technologiques pour adapter l’architecture au climat changeant.

L’architecte franco-suisse nous invite ainsi à regarder dans le passé ou ailleurs – en l’occurrence à Versailles, où il orchestre la 3e Biennale d’architecture et de paysage d’Île-de-France (BAP!) avec Sana Frini, une architecte tunisienne basée à Mexico. Son titre : «4°C entre toi et moi» est une allusion directe à l’écart de température entre Paris et Mexico aujourd’hui, et celle attendue entre 2025 et 2100 sous l’effet du réchauffement global.

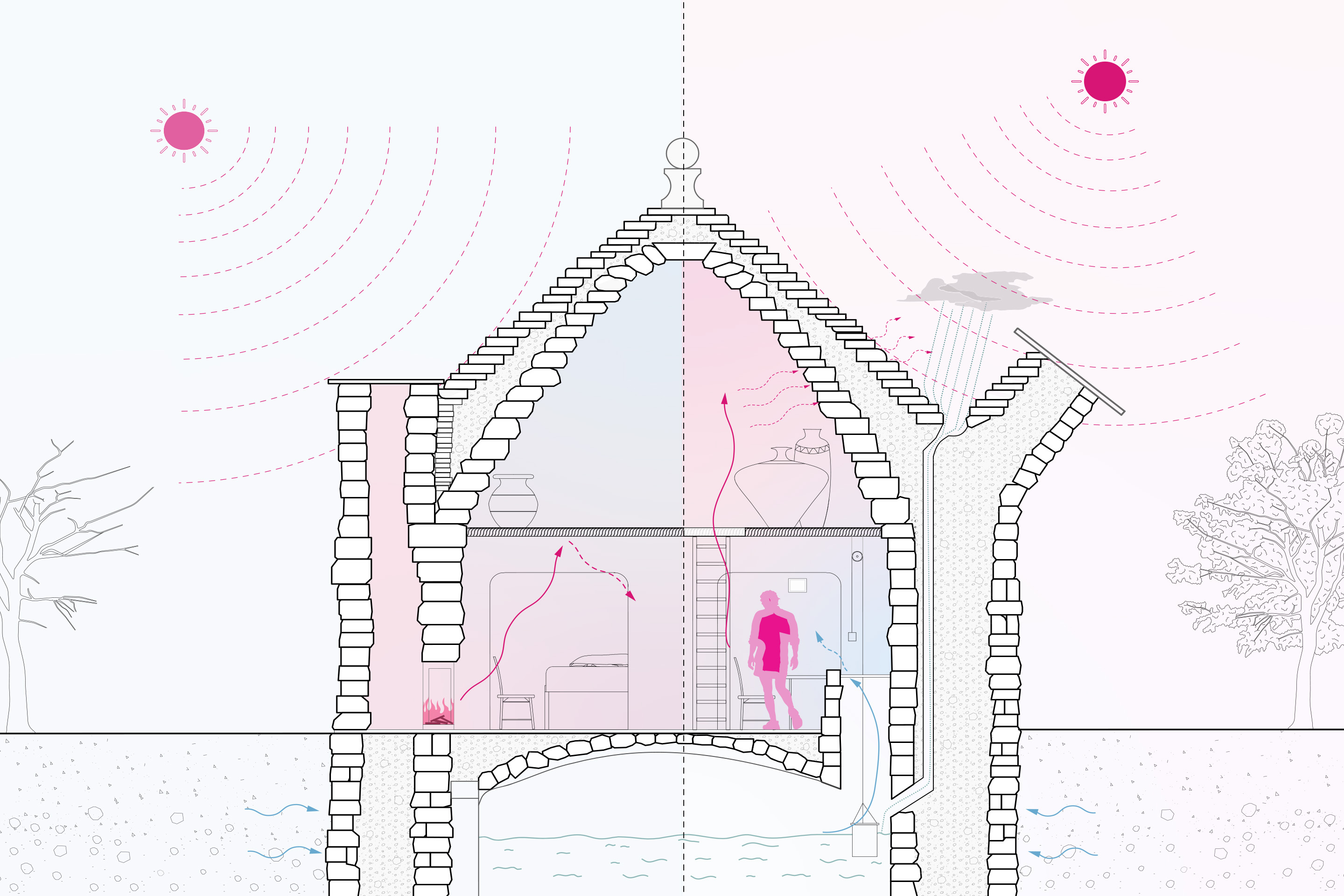

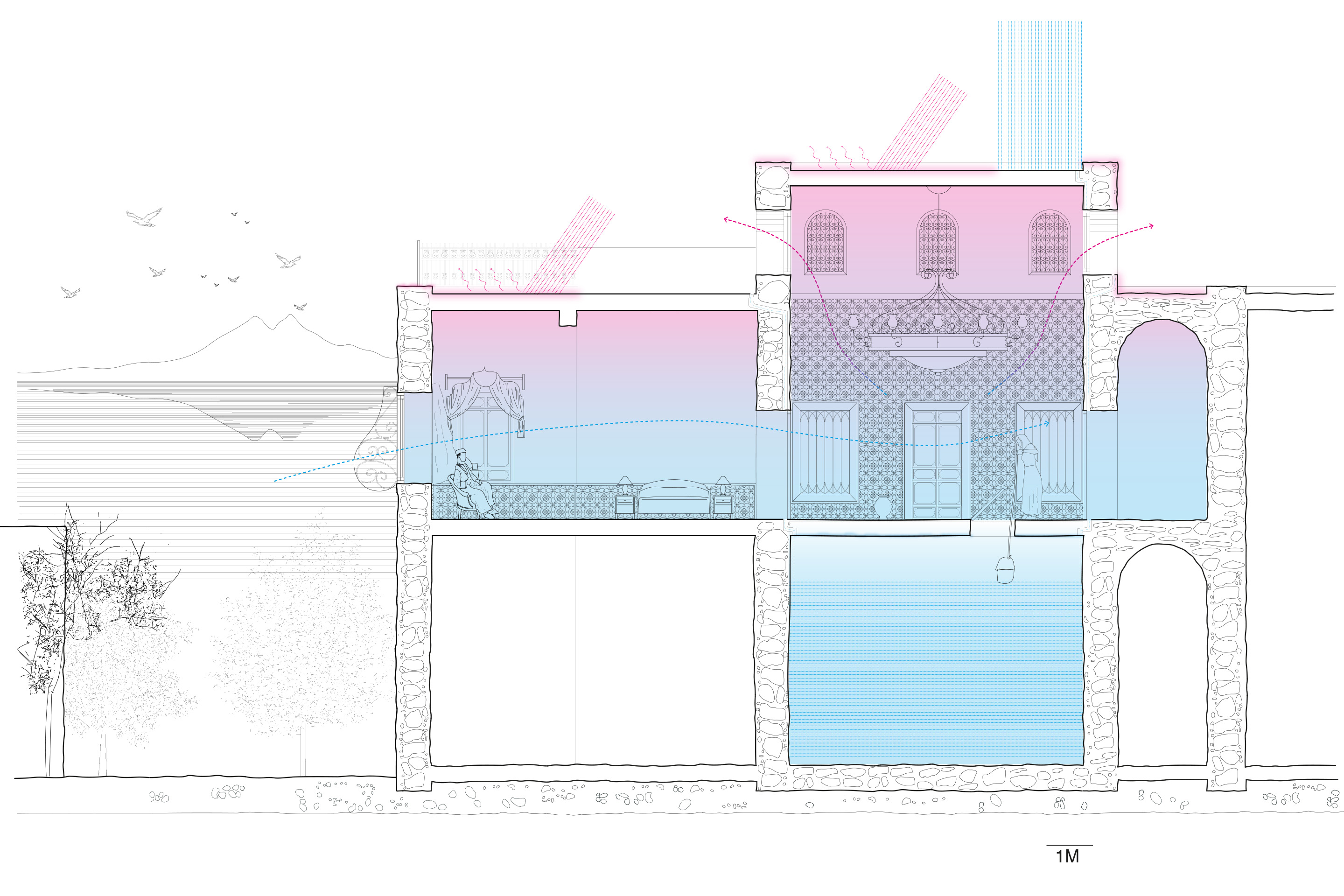

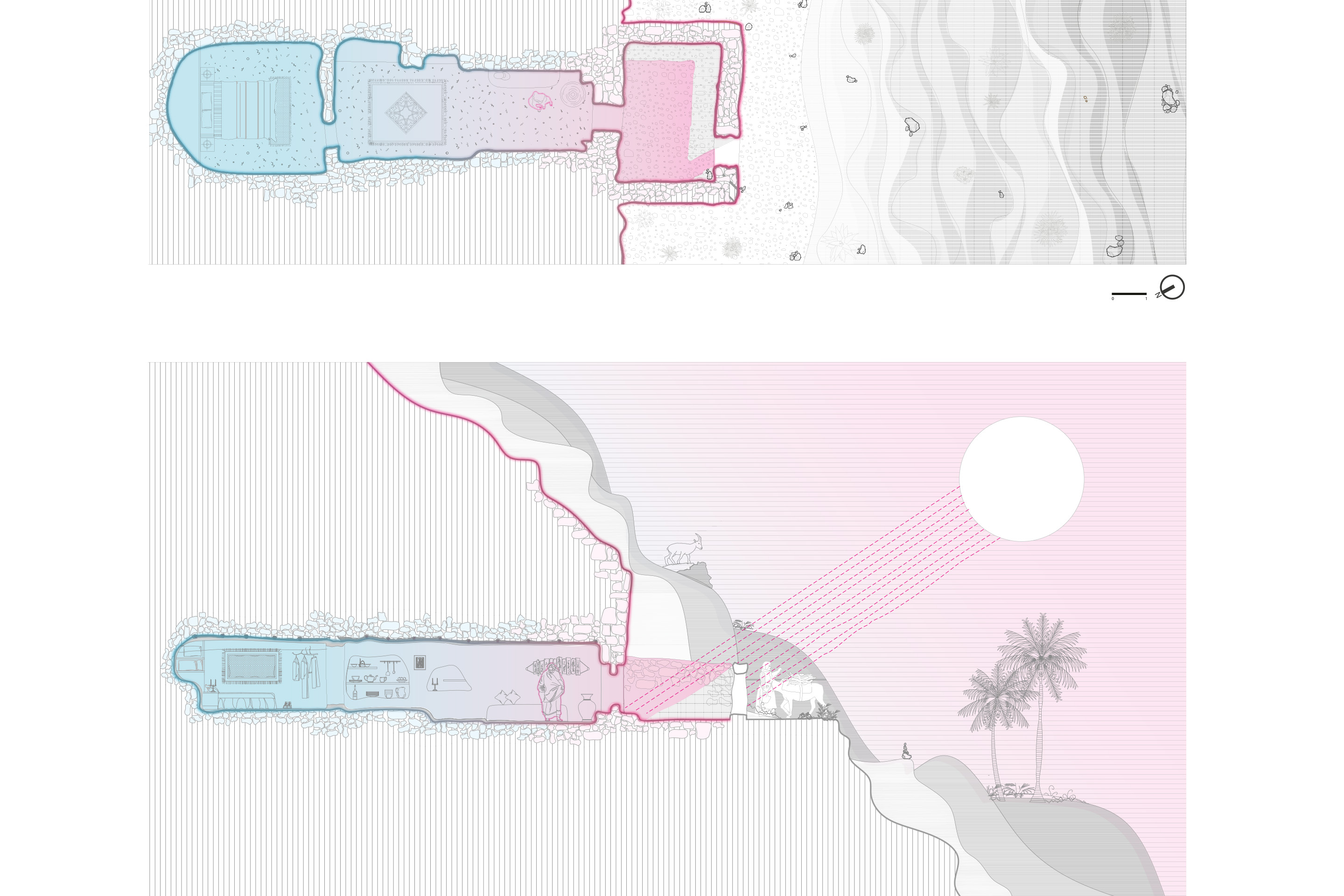

Le cadre est posé: à Versailles, l’exposition se déploie en trois volets – passé, présent, futur – selon une grille de lecture physique et scientifique articulée autour des quatre modes fondamentaux de transfert thermique (et associés aux quatre éléments, histoire d’être didactique): convection (vent), conduction (terre), radiation (feu) et évaporation (eau). L’approche nous rappelle les quatre fondements du Style de Gottfried Semper, transposée ici aux enjeux du 21e siècle.

Cette partition offre une introduction accessible à un sujet complexe, qui exige d’être traité avec une rigueur scientifique. Car pour les architectes-commissaires, se rafraîchir, c’est nécessairement interroger ces quatre phénomènes physiques:

- Radiation: ombrages, écrans solaires;

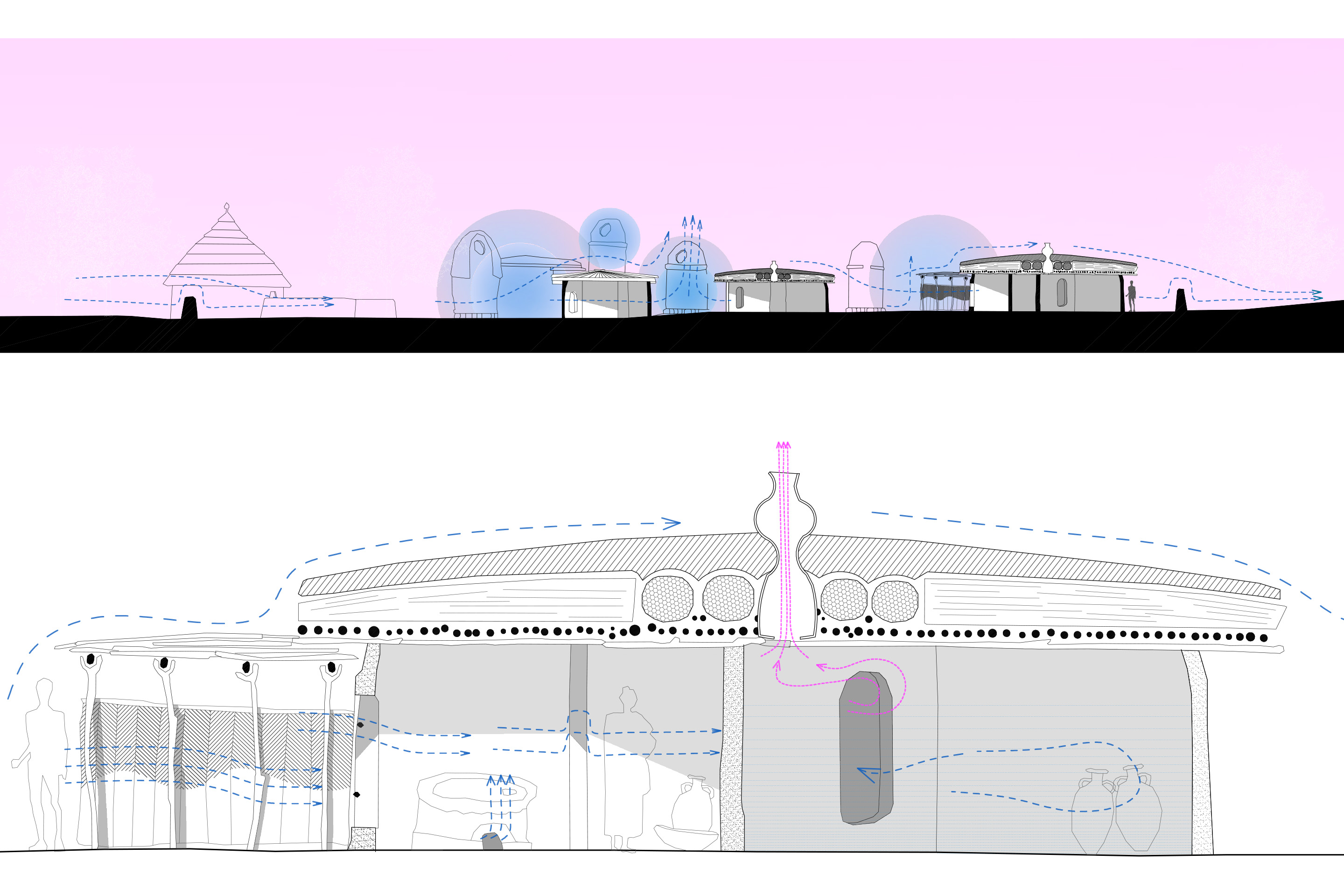

- Convection: ventilation naturelle, évacuation de la chaleur excédentaire;

- Évaporation: fontaines, patios, et tout changement de phase qui capte de l’énergie (par ex.: la transpiration sur la peau);

- Conduction: inertie thermique, isolation périphérique, mais aussi les stratégies troglodytes ou d’agglomération, comme dans les médinas maghrébines, où les maisons s’adossent les unes aux autres pour réduire les surfaces exposées.

L’architecture: science appliquée du climat

L’exposition s’inscrit dans une double ambition: réintroduire le climat dans le projet architectural et sortir de la dépendance énergétique en mobilisant des savoirs vernaculaires, actualisés. Philippe Rahm rappelle dans ses ouvrages (Histoire naturelle de l’architecture, Climatic Architecture, Le Style Anthropocène, 2023) que l’histoire même de la forme architecturale est conditionnée par le climat. Serlio et Alberti le disaient déjà : en climat froid, privilégier la compacité; en climat chaud, chercher une bonne hauteur sous plafond et la circulation de l’air. Cette logique est ici poussée à son paroxysme. Au pavillon du collectif C733, des tours à vent exploitent la convection pour tirer l’air chaud vers le haut. Andrés Jaque réinterprète des jarres enterrées servant autrefois à conserver les aliments, à l’échelle de l’habitat, démontrant la puissance de la conduction.

Le marbre, utilisé par Rahm à l’Arsenal de Venise, est l’emblème: non pas un matériau de luxe, mais une pierre à haute effusivité thermique, rafraîchissante depuis l’Antiquité – un simple contact suffit sur les pieds nus pour s’en convaincre.

La mission climatique a été écartée du mandat des architectes, estime Rahm, de la même manière que la Firmitas vitruvienne est aujourd’hui déléguée aux ingénieurs. Le confort thermique (Comoditas), pourtant partie intégrante de l’Utilitas, est perçu comme un luxe. Voilà pourquoi la plaque de marbre de l’Arsenal est si emblématique d’une attitude: avant de dénoter le luxe, la pierre de marbre est un dispositif climatique. Et l’adaptation architecturale au réchauffement n’est pas qu’une question de confort, c’est aussi la meilleure manière de réduire la consommation énergétique (et donc potentiellement l’empreinte carbone du secteur).

Pédagogies climatiques

Une dizaine d’universités internationales (École nationale d’architecture de Tunis, EPFL, Head, Sapienza, Columbia, Versailles, Texas, etc.) ont participé à l’analyse climatique de 120 édifices vernaculaires, identifiés comme des modèles résilients d’un monde sans climatisation. Les maisons de Sidi Bou Saïd en Tunisie ou les trulli des Pouilles, construites sur des citernes (évaporation); les maisons troglodytes irakiennes construites dans la pente (conduction); des jarres poreuses installées dans les toitures de Kaele (Cameroun) qui, en chauffant (radiation) engendrent un mouvement d’air permettant d’évacuer l’air chaud (convection).

C’est toute une pédagogie oubliée qui refait surface, celle de l’architecture bioclimatique des années 1970, très discutée après le choc pétrolier, puis reléguée aux marges dans les années 1980 avec la baisse des prix de l’énergie. Quinze maquettes réalisées à cette époque par les étudiant·es du professeur EPFL Frédéric Aubry (dont Rahm) ont été prêtées à l’occasion par les Archives de la construction moderne (Acm–EPFL).

Le présent, lui, est incarné par 58 agences contemporaines réparties entre Afrique, Asie, Méditerranée, Amérique du Sud. Leurs projets, bien que localisés dans des climats déjà chauds, exploitent une boîte à outils applicable au futur européen, parfois les mêmes recettes que dans la section précédente. Harquitectes (Espagne) exploitent les sous-sols comme réservoirs de fraîcheur (conduction); Banduksmith Studio (Inde) conçoivent des plans de logement avec des couches périphériques protectrices et des claustras (conduction et radiation); MAS (Turquie) organisent à Izmir le plan d’une université de manière à créer des courants d’air, un peu comme dans les mosquées ottomanes (convection), etc.

Il ne s’agit pas ici de réinterprétations formelles ou d’un retour romantique au vernaculaire, insiste Rahm. Ces solutions répondent à des lois physiques: il faut extraire la chaleur, gérer l’inertie thermique, exploiter les différences de pression et de phase. Ce sont des systèmes éprouvés et rationnels, transversaux à toutes les cultures – bien au-delà de leur folklore apparent.

Pour une littérature climaticiste

Parce qu’aucune transition ne se fait sans récit, 4° Celsius entre toi et moi est aussi le titre d’un recueil de nouvelles publié chez Points. Onze écrivains francophones, parmi lesquels Peter Stamm, Aurélien Bellanger ou encore Marielle Macé, livrent des récits (en partie inédits) dans lesquels le climat est un acteur à part entière. L’intention est de réunir des voix qui alimenteront un courant grandissant, celui de la littérature «climaticiste». Si son manifeste a été lancé en 20191, le genre existe depuis longtemps, comme l’explique l’excellente introduction qui ouvre le recueil: dans L’Étranger de Camus (1942), le soleil est l’un des acteurs principaux du drame, rappelle-t-on. Plus proches de nous, certains romans de Ramuz trouveraient bonne place dans ce courant. Si le soleil ne revenait pas (1937), bien sûr, mais aussi une nouvelle moins connue, qui préfigurait les effets du réchauffement climatique en Suisse: Présence de la mort (1922), dans laquelle le Soleil, cette fois, se rapproche de nous. Les glaciers fondent, le Léman déborde, Lausanne est ravagée par une vague de chaleur…

L’enjeu de ce recueil et son manifeste est de développer l’écocritique et les humanités environnementales, afin «d’examiner le potentiel des actes d’imagination littéraire dans leur mise en récit de l’environnement», comme le résume la chercheuse Gwennaël Gaffric2, ajoutant que dans cette nouvelle forme d’intersectionnalité se croisent également les liens entre dégradation environnementale et expansion coloniale. Dans le recueil, on lira à ce sujet une nouvelle de Samy Manga, auteur camerounais de Chocolaté. Le goût amer de la culture du cacao (2023).

Ce pont entre disciplines et littérature illustre la vision des commissaires de la biennale: déverrouiller les récits techniques, faire du climat une question d’architecture, d’esthétique, mais aussi de rapports sociaux, humains. Cette biennale est un manuel autant qu’un manifeste. Elle est aussi l’une des meilleures réponses aux interrogations de Carlo Ratti qui, à Venise, appelle à l’adaptation. Si vous n’avez pas le courage de vous noyer dans les 700 installations de l’Arsenale, allez prendre l'air du côté de Versailles cet été.

Notes

1. Jean-Max Colard, Philippe Rahm et Domonic Thomas, “Climaticism, Literature in the Era of Global Warming”, Los Angeles, 2019

2. Gwennaël Gaffric, La littérature à l’ère de l’Anthropocène. Une étude écocritique autour des œuvres de l’écrivain taïwanais Wu Ming-yi, Le Pré-Saint-Gervais, L’Asiathèque – Maison des langues du monde, 2019.