Bruno Reichlin, architecte historien

Depuis 50 ans, l’enseignement de la sauvegarde de l’architecture moderne en Suisse et en Europe est associé à la personnalité de Bruno Reichlin. Nous retraçons avec lui quelques étapes marquantes de son cheminement professionnel et intellectuel, depuis ses études à Zurich puis en Italie, en passant par ses premières réalisations avec Fabio Reinhart au Tessin, jusqu’à son enseignement à Genève.

Tracés: À quand remonte votre intérêt pour les questions de sauvegarde?

Bruno Reichlin: Lorsque j’étais étudiant à l’EPFZ dans les années 1960, je passais beaucoup de temps à la bibliothèque à lire des revues comme Casabella ou Edilizia moderna dirigées par les architectes Ernesto Nathan Rogers et Vittorio Gregotti. Il y avait toujours des articles et des débats intéressants sur les projets de conservation des ensembles urbains historiques. Après mon diplôme en 1967, je suis allé visiter les projets de Carlo Scarpa à Venise. Même s’il n’était pas considéré, en Italie, comme un architecte restaurateur par les instances du patrimoine, pour moi et pour beaucoup d’architectes tessinois de l’époque, il était le grand architecte de la restauration. Ensuite, je suis allé étudier à l’Université de Florence pour y suivre les enseignements de l’architecte et historien Giovanni Klaus Koenig1, dont je suis devenu l’assistant. Je voulais aussi suivre les cours d’Umberto Eco sur la sémiotique architecturale, discipline qui m’intéressait beaucoup. Mais, à Florence comme ailleurs en Europe, les événements de 68 se sont traduits par une forte contestation et l’occupation de l’école par les étudiants. Les cours ont été pratiquement arrêtés.

Vous commencez alors à travailler sur les premiers projets de sauvegarde, une commande peu répandue à une période où les architectes préféraient largement les constructions neuves.

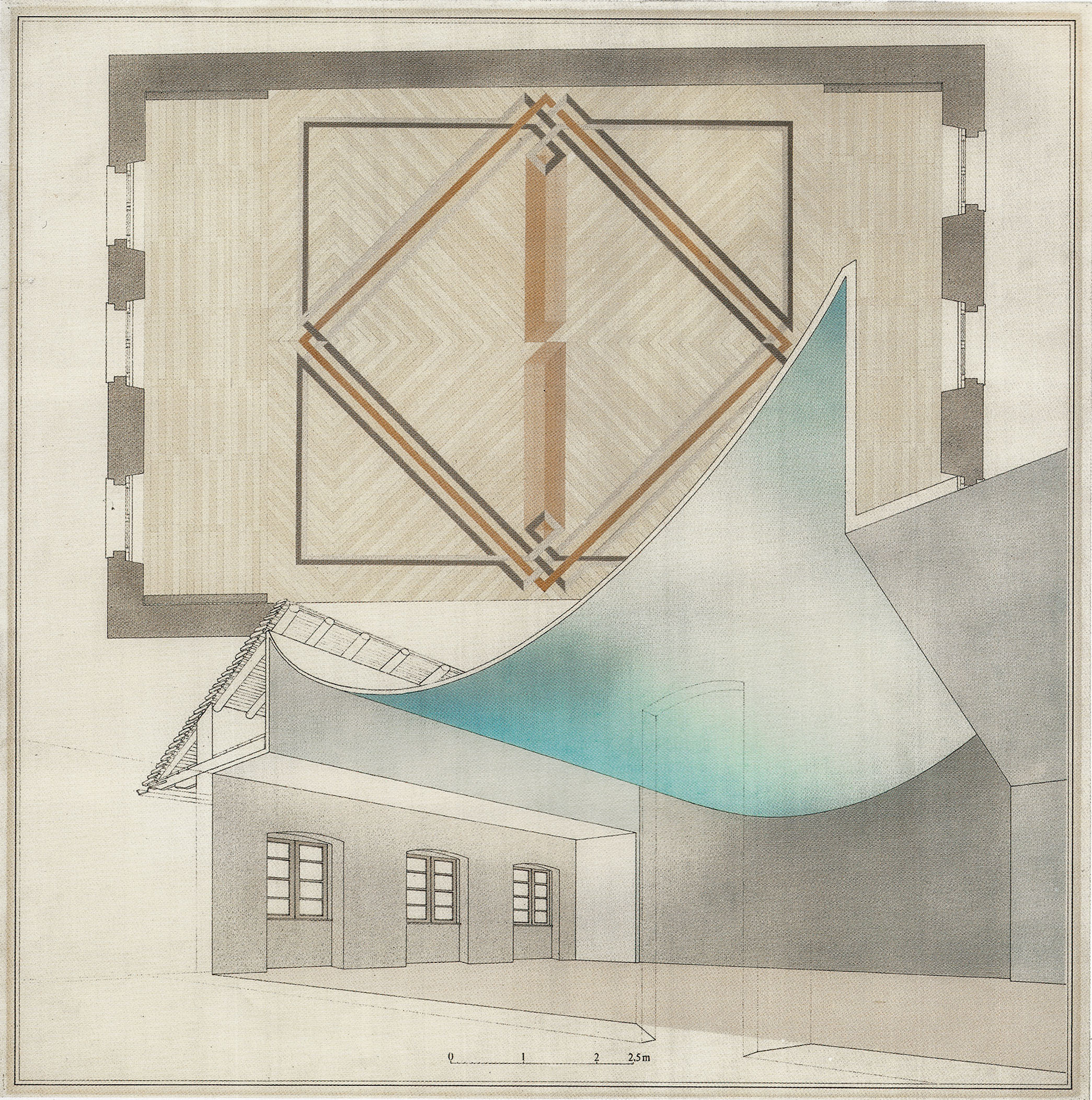

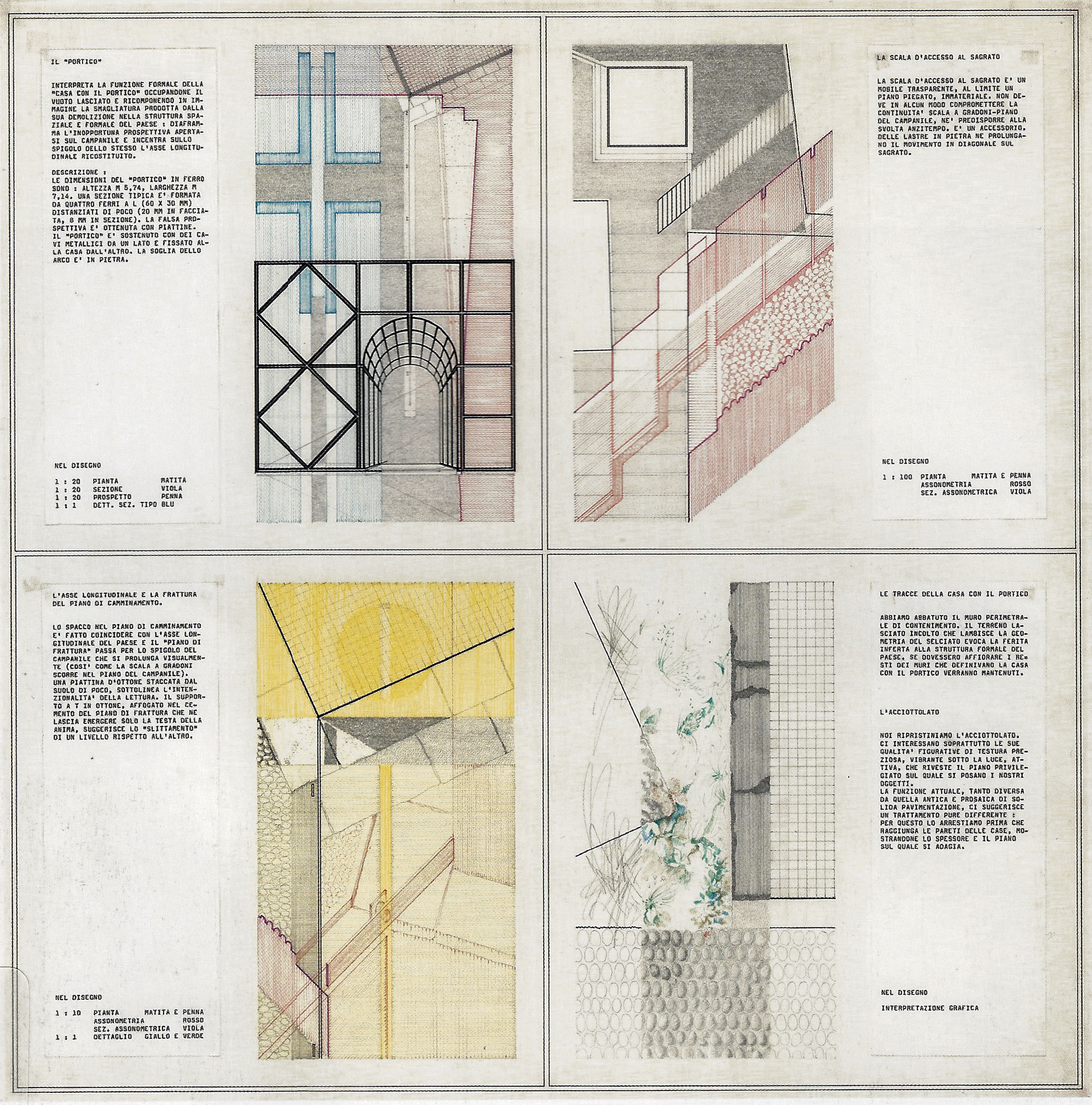

En effet, j’étais alors associé à Fabio Reinhart. Nous avons commencé à travailler avec des petits projets de restauration au Tessin, à un moment où personne ne s’intéressait vraiment à ces questions. Le premier projet concerne la restauration du village de Sornico (TI) (1971-1975). Nous avons commencé par faire un relevé détaillé de ce petit hameau très allongé situé au fond du Valle Maggia. Les maisons chevauchaient l’ancienne rue qui traversait le village. Sous les passages, un axe irrégulier conduisait tout droit sur l’angle du clocher de l’église. La vétusté des constructions a entraîné l’écroulement de certaines d’entre elles. Pour rétablir cette séquence visuelle, nous avons alors disposé un portail métallique en amont de l’église. Le projet consistait à opérer une correction optique par un outil bidimensionnel qui produit un effet tridimensionnel. Au fond, ce travail s’insérait dans les recherches autour de l’art conceptuel et du Land Art qui pénétraient l’Europe en ces années. En parallèle, nous avons restauré une des maisons du village, la Casa del Giudice di Pace. Le second projet est la restauration d’une petite église située au fond du Valle di Peccia (TI) (1971-1979). Fabio Reinhart, qui échangeait régulièrement avec les personnes qui composaient les commissions historiques, avait récupéré ce mandat suite à un atroce projet qui prévoyait de défigurer le bâtiment en élargissant la nef dans le sens de la largeur. Nous avons mené la restauration de l’église et y avons réalisé un nouvel autel. Au fond, ma carrière dans la restauration a commencé parce que j’y trouvais des trésors de culture à développer.

C’est à ce moment aussi que vous commencez à travailler sur le projet de restauration du Castelgrande à Bellinzone (TI).

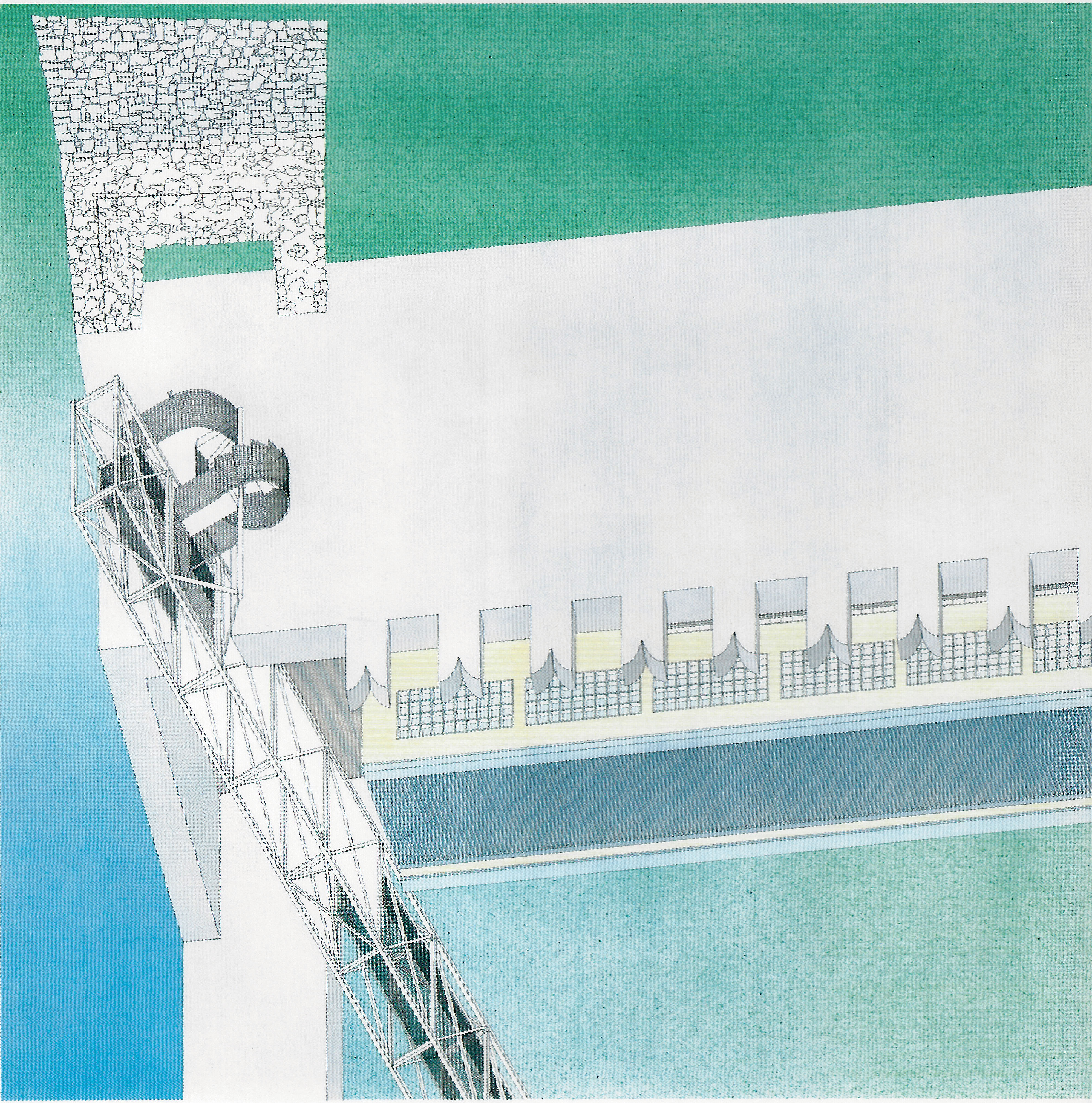

Il y avait eu un premier projet dessiné par l’architecte Tita Carloni en compagnie de l’historien Virgilio Gilardoni. Sur le site du château, ils projetaient de réaliser le « musée des arts et traditions populaires du Tessin ». Mais les autorités cantonales, peu convaincues de cette proposition, ont évincé l’équipe et fait alors appel à Fabio Reinhart pour reprendre les études. C’est de cette façon que l’on a commencé notre premier grand projet de restauration (Ill. P. 18). Au cours des siècles, le château avait subi de nombreuses transformations et adjonctions. Il se présentait comme un conglomérat hétéroclite de différentes époques. Notre proposition était à l’opposé du dispositif voulu par nos prédécesseurs. Alors qu’ils voulaient ramener le château à une sorte d’état initial en supprimant les adjonctions et ne laissant pratiquement que la muraille et les deux tours, nous proposions au contraire de tout conserver, en essayant de donner une lisibilité, et d’introduire des parcours de lecture à l’intérieur de l’ensemble. Nous avons d’ailleurs choisi comme titre à notre projet critique : « Castelgrande, museo di se stesso » (Castelgrande, musée de lui-même).

Avez-vous travaillé par la suite sur d’autres projets de sauvegarde?

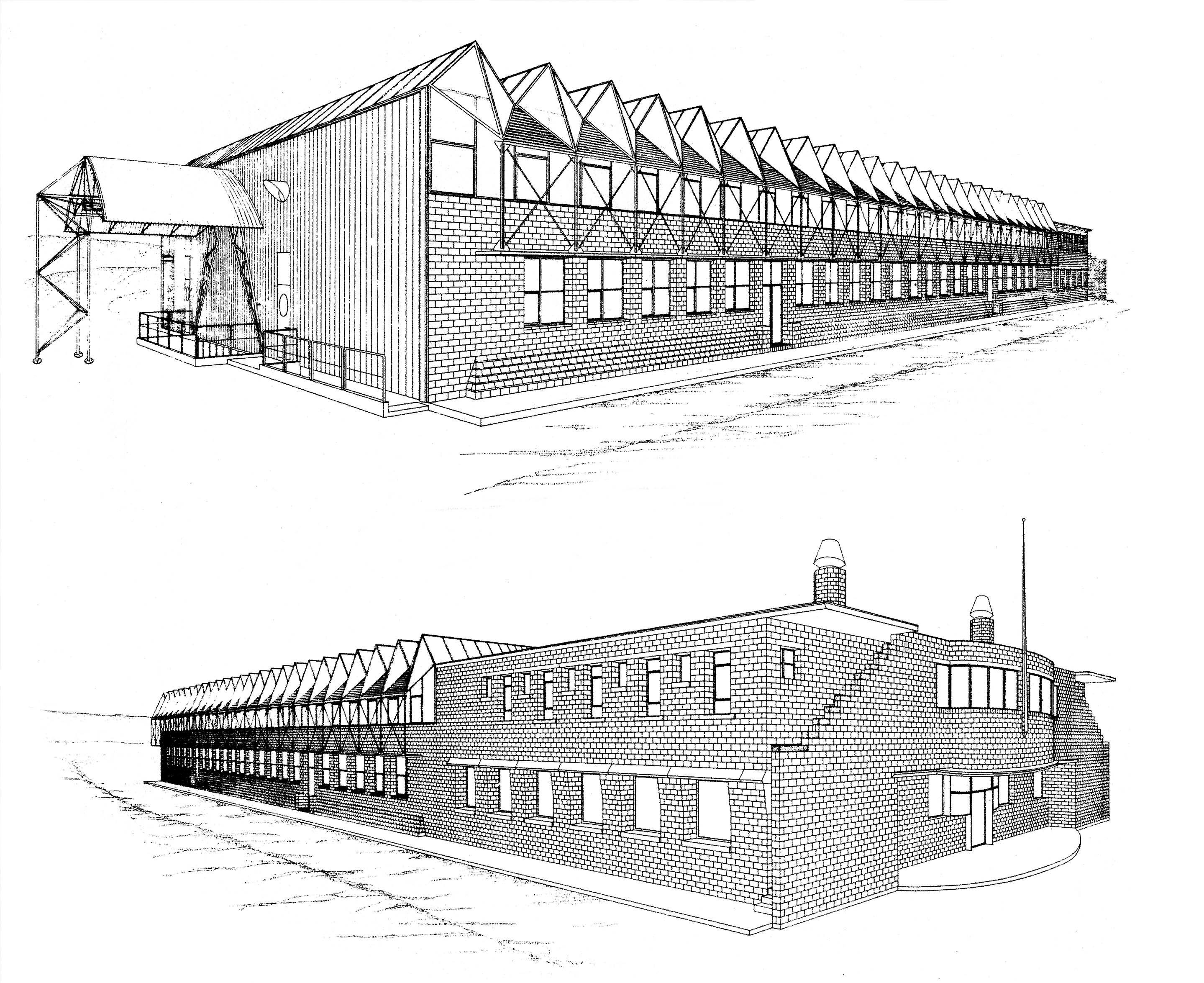

Avec Fabio Reinhart, dans les mêmes années, nous avons mené le projet de restauration de la Casa Pellanda à Biasca (TI) (1976-1988). Dans la deuxième moitié des années 1970, j’étais collaborateur scientifique à l’EPFZ. J’avais monté à Zurich un second bureau avec Marie-Claude Bétrix et Eraldo Consolascio. Nous avons notamment travaillé sur le projet de la fabrique de roulements à bille Sferax à Cortaillod (NE) (1977-1982) (Ill. P. 20). Il s’agissait d’un projet de transformation. Nous avons construit un bâtiment neuf qui englobait un autre existant avec l’idée de rendre le tout homogène. J’aurais bien aimé en faire d’autres, mais ça ne s’est jamais fait.

Au début des années 1980, vous vous êtes éloigné de Zurich. Et après un court passage par l’École d’architecture de Nancy (1983-1984), vous êtes allé enseigner à l’École d’architecture de l’université de Genève (EAUG). Dès votre arrivé, vous vous êtes employé à instaurer un enseignement de la sauvegarde.

Oui, il fallait préparer le terrain, convaincre. J’ai alors commencé à inviter différents architectes et historiens à donner des conférences sur la restauration. Les historiens Werner Oechslin, d’abord, et Georg Germann, ensuite, étaient venus au milieu des années 1980. Bien qu’ils ne sont pas restés à l’école sur le long terme, ils ont contribué à diffuser l’enseignement de l’histoire et de la restauration2. Mais cet enseignement n’a commencé à s’installer durablement qu’à partir du moment où j’ai été nommé directeur (1987-1991). J’avais alors lancé un concours pour sélectionner un professeur de projet de restauration. L’architecte et historien milanais Alberto Grimoldi, qui, à mon sens, reste la personne la mieux renseignée sur l’histoire et la théorie de la restauration, a été retenu. C’est ainsi que le premier atelier de projet de restauration a commencé.

En même temps que ces « historiens », à l’école, il y avait le Centre d’étude technique pour l’amélioration de l’habitat (CETAH). Dans les années 1990, le centre était très actif à Genève, en particulier sur des projets pilotes de rénovation urbaine notamment dans le quartier des Grottes. Ne représentait-il pas le volet « construction » de l’enseignement de la sauvegarde que vous souhaitiez alors mettre en place?

Le CETAH existait à l’école bien avant que je n’arrive. Les architectes qui y travaillaient avaient développé une méthode d’évaluation rapide des coûts de réhabilitation (méthode MER) qu’ils ont utilisée pour réaliser des restaurations exemplaires sur des bâtiments du 19e siècle. Ils avaient une conscience très forte du bâti existant et veillaient systématiquement à maintenir les habitants sur place. Dans les années 1980-1990, Daniel Marco, qui a repris la direction du CETAH, était très engagé dans les luttes pour le droit au logement et à la ville. En tant que leader du mouvement squat, avec l’aide de ses étudiants, il a sauvé des bâtiments du 19e siècle à Genève. Le CETAH était un partenaire évident de la sauvegarde. En un certain sens, le CETAH anticipait ce qu’on appellerait bientôt le riuso (lire article pp. 8-15).

Les architectes du CETAH travaillaient plus volontiers sur ce qu’ils appelaient la « remise en état » des bâtiments dits « ordinaires ». En 1987, vous avez travaillé ensemble sur le projet de restauration d’un édifice remarquable: la villa de Mandrot, réalisée par Le Corbusier en 1930 dans le Var (Ill. P. 11). Ce projet reste votre unique projet de sauvegarde d’une architecture moderne.

Le CETAH avait une forte expérience constructive et matérielle. Et je souhaitais que l’on expérimente un travail commun sur un objet précis. Lorsque j’ai reçu le mandat pour la restauration de la villa de Mandrot, je leur ai proposé d’y participer. Avec des étudiants, nous avons alors effectué un relevé très détaillé, réalisé des entretiens avec les précédents occupants et pris des mesures. Ensuite, nous avons proposé un projet de restauration complet. Nous avons par exemple fait venir des spécialistes de la construction en pierre et proposé des solutions en termes d’isolation et de chauffage. Malheureusement, le projet ne s’est pas fait, mais nous avons travaillé tous ensemble autour d’un objet concret dans le but de développer une stratégie de sauvegarde commune. Cette expérience représentait quelque chose d’assez inhabituel dans une école.

En 1994, avec Alberto Grimoldi, les architectes de l’école et du CETAH, ainsi que d’autres historiens et ingénieurs recrutés à cet effet, vous démarrez l’enseignement du 3e cycle de la filière Sauvegarde du patrimoine bâti moderne et contemporain. Dans le titre, pourquoi avez-vous choisi le mot « sauvegarde », plutôt que les termes restauration, conservation ou réhabilitation, plus couramment utilisés3 ?

En Italie, on parle de « conservazione » lorsqu’on maintient un bâtiment dans son état. Le terme « restauro » est employé lorsqu’on cherche par exemple à rétablir la lisibilité d’un monument, parfois en intégrant de nouveaux éléments. « Riuso » est une catégorie à part qui considère les bâtiments comme des ressources que l’on peut réutiliser. Il n’y avait pas une catégorie qui relie ces différents activités et aspects. Le terme « salvaguardia », bien qu’il n’ait pas de statut spécifique pour un puriste, était déjà utilisé chez les architectes qui travaillent sur l’existant. Il signifie à la fois « salvare » (sauver) et « guardia » (garder). Au fond, ce mot volontairement général n’engage pas une technique particulière. Sauvegarder signifie protéger, en conservant, en restaurant ou en réutilisant.

La principale innovation de votre enseignement à Genève réside dans son corpus. Pourquoi avoir choisi de travailler spécifiquement sur la sauvegarde de l’architecture du 20e siècle?

Il y avait beaucoup de discussions sur ce point, en particulier avec Daniel Marco. D’ailleurs, au début, j’avais la conviction qu’il ne fallait pas isoler le moderne et le contemporain et envisager la sauvegarde dans sa globalité. Je m’attendais à la critique que l’on pouvait nous faire sur la cassure que l’on allait créer à l’intérieur du champ de la sauvegarde. Leïla el-Wakil, qui enseignait au 3e cycle, avait d’ailleurs clairement formulé cette critique. Mais il faut bien comprendre que c’était une période où il n’y avait pas de sensibilité pour la restauration de l’architecture moderne. Les autres écoles ne s’en préoccupaient pas. C’était donc une belle opportunité, d’autant plus que nous étions plusieurs au sein de l’école à connaître très bien l’architecture du 20e siècle, aussi bien du point de vue technique que constructif (Franz Graf, Martin Boesch, Jean-Pierre Cêtre). C’est ainsi que l’enseignement s’est fabriqué autour des potentiels et expertises des personnes déjà présentes. Un savoir cumulatif s’est alors mis en place. Lors des séances de projet par exemple, les étudiants étaient encadrés aussi bien par des architectes, des historiens que des spécialistes en statique, en construction ou en thermique… Mais cette forme de savoir analytique et multidisciplinaire devait toujours produire un savoir qui synthétise, choisit et propose. À la fin du 3e cycle, les étudiants architectes devaient vérifier les choix qu’ils avaient faits par un projet, pièce maîtresse de leur formation. Il fallait que les étudiants apprennent l’histoire en s’occupant de l’objet.

Pour vous, cette histoire reste à construire?

Nous n’avons pas encore une histoire de l’architecture qui convient à la sauvegarde du bâti récent. Et il faut former des architectes avec les compétences historiques nécessaires pour produire des connaissances propres à ce corpus. Aux côtés de l’histoire de l’art, de l’histoire sociale et de l’histoire politique, il faut une histoire des objets. Elle se décline en une étude monographique de l’œuvre et une approche encyclopédique qui lui serait antérieure. L’étude monographique s’intéresse à l’objet lui-même, à sa formalisation, à sa construction et aux techniques nécessaires à sa réalisation. Lorsqu’on s’intéresse à la sauvegarde de l’architecture du 20e siècle, on se confronte à de nouveaux matériaux comme le béton, l’acier ou le verre ainsi qu’à des programmes, des organisations d’espaces et un projet esthétique particuliers. En parallèle, l’approche encyclopédique – commune et largement partagée sur l’architecture du 20e siècle – peut prendre la forme d’un inventaire systématique et couvrir aussi bien les théories, les acteurs, les méthodes, les pratiques et, bien sûr, les objets de la sauvegarde4.

Est-ce pour cette raison que, selon vous, l’architecte de la sauvegarde se doit d’être nécessairement un « architecte historien »?

Je suis absolument convaincu que l’architecte qui veut travailler sur ce corpus architectural particulier doit être aussi un historien. Car seule une critique historiographique sérieuse peut élever une architecture récente au rang d’œuvre à sauvegarder. La signification des choses est proportionnelle au savoir qu’on y investit. Un bâtiment n’est pas un monument en soi, il l’est dans les yeux de celui qui le regarde et qui a développé une culture pour le comprendre. Lorsqu’on est face à un bâtiment moderne ou contemporain, il est dans les limbes de l’histoire. On doit alors le soumettre à une critique de type historique afin de comprendre en quoi il est unique. C’est seulement sur la base de ce jugement que l’on peut développer une stratégie de sauvegarde adaptée.

Notes

1 Giovanni Klaus Koenig (1924-1989) a été un architecte, designer et historien de l’architecture. Il a été professeur à l’Université de Venise et à l’Université de Florence. Autour des années 1960, il a travaillé sur la restauration de plusieurs églises en Toscane.

2 L’année suivante, Werner Oechslin est allé enseigner l’histoire de l’art et de l’architecture à l’EPFZ. Il y est resté jusqu’en 2006. Quant à Georg Germann, il a enseigné à la Haute école spécialisée bernoise entre 1997 et 2009, où il a fondé le master en « Conservation monumentale et réhabilitation ».

3 L’étude de la correspondance de Bruno Reichlin lorsqu’il était directeur de l’EAUG (1987-1991) ainsi que des articles qu’il a publiés à la même période montre un passage progressif de l’utilisation groupée des mots « conservation, réhabilitation et restauration » à « sauvegarde ». Dans l’entretien, il utilise tantôt le mot « restauration », tantôt le mot « sauvegarde ». Nous avons choisi de maintenir cette distinction.

4 Plus tard, ce projet a donné lieu à la « Critical encyclopaedia of re-use and restauration of twentieth-century architecture », une recherche développée par les écoles d’architecture de l’Università della Svizzera Italiana, de l’EPFZ et de l’EPFL dans le cadre du projet « Swiss Cooperation Programme in Architecture », 2008-2012. Cette recherche pluriannuelle a donnée naissance à différentes publications sur le thème de la sauvegarde de l’architecture moderne.