Le meilleur des mondes possibles

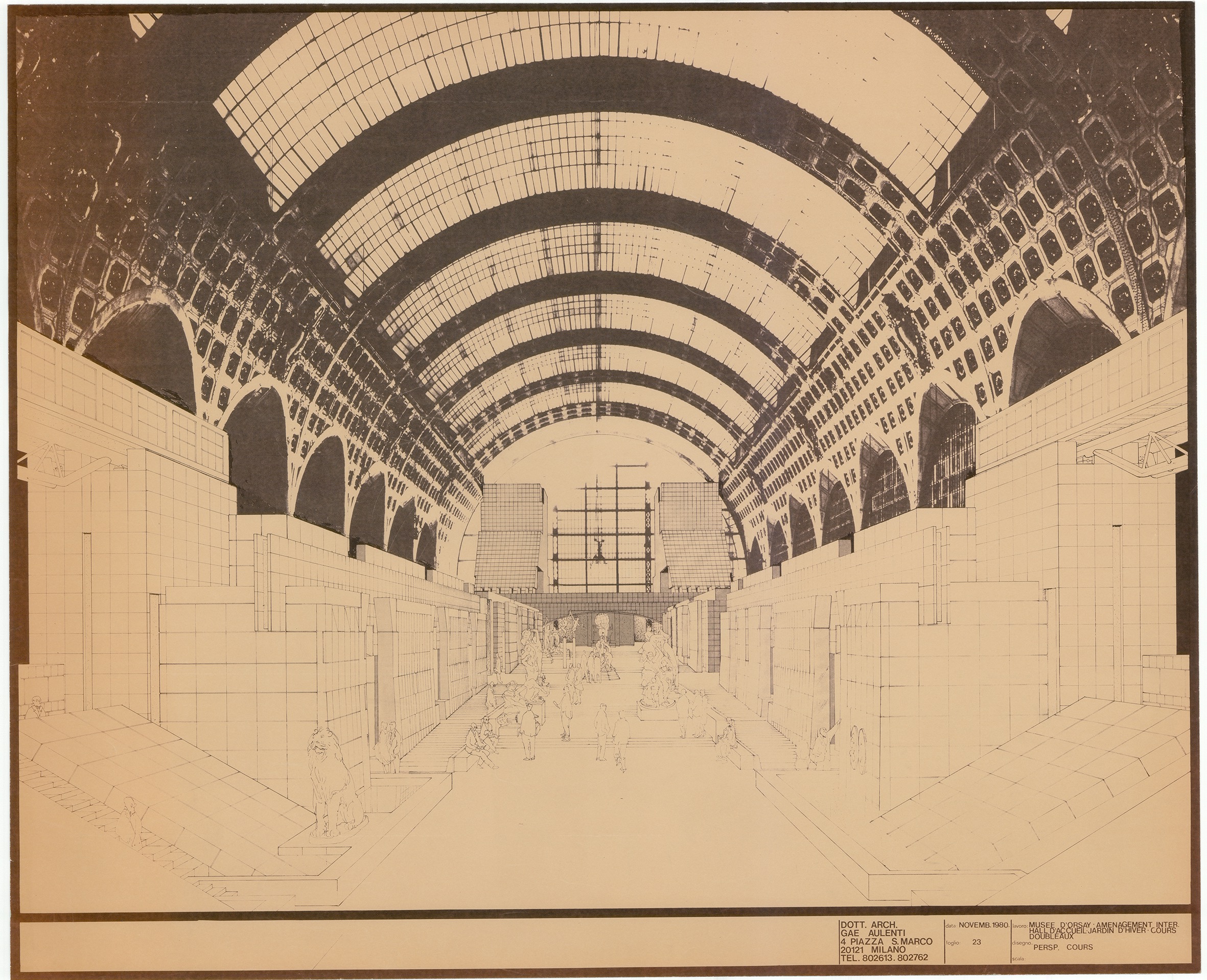

Exposition Archizoom Taking the Country’s Side – Agriculture and Architecture

La crise sanitaire nous amène à explorer l’actualité des liens tissés entre architecture et agriculture. Espazium s’est entretenu avec Sébastien Marot, commissaire de l’exposition Taking the Country’s Side – Agriculture and Architecture, pour recueillir ses réflexions à l’aune des reconfigurations en cours. En effet, si aujourd’hui on pense différemment notre rapport à l’espace public, sans connaître la pérennité de ces changements, qu’en est-il du regard à porter sur nos territoires?

Espazium: Votre exposition aborde la complexité des liens entre l’agriculture et l’architecture, avec une frise chronologique qui souligne leurs évolutions parallèles, mais aussi des moments de rupture. Comment, dans le contexte de la crise sanitaire, analysez-vous aujourd’hui notre territorialisation, et le parti pris pour la campagne soutenu par votre exposition?

Sébastien Marot: Même s’il est difficile de voir clair dans une situation en pleine évolution, il me semble que cette crise ne fait qu’accuser la nécessité de repenser notre territorialité ultra-métropolitaine et connectée. S’il fallait trouver des vertus à cette crise, j’en verrais deux. La première, c’est sa fonction révélatrice. En suspendant soudain plein d’activités et d’échanges jugés non indispensables, elle met à nu les principaux câbles de l’infrastructure biopolitique qui est la nôtre. Elle souligne l’armature des réseaux qui assurent tant bien que mal l’approvisionnement en nourriture, en eau, en électricité, les télécommunications, la santé, la sécurité… Ce faisant, elle rend explicite aux individus assignés à résidence le statut qui est le leur, celui de terminaux de consommation dans une arborescence de distribution de biens et de services dont les échelles et la complexité les dépassent. Elle opère ainsi une instructive réduction à l’absurde des «mégamachines» que sont devenues nos sociétés hypermodernes, qui permet à chacun de prendre la mesure de sa dépendance et de sa relative impuissance vis-à-vis d’elles. Quant à la deuxième vertu possible de cette crise, elle découle de la première. En stoppant provisoirement les flux et le bruit environnant, en réduisant le périmètre d’activité de chacun, elle a peut-être suspendu un certain nombre d’automatismes et par là-même encouragé la réflexion et l’imagination.

Cette réflexion, que toute notre exposition visait à nourrir, est d’autant plus vitale que cette crise sanitaire n’a bien entendu pas que des vertus sur la prise de conscience générale. Au contraire, elle pourrait être le prélude d’un renforcement de l’infrastructure biopolitique qui trouverait dans la crise sanitaire récurrente l’argument d’un surcroît de dirigisme, d’un contrôle croissant de populations atomisées et d’une fuite en avant dans la démesure technologique.

Cette exposition se termine par la présentation de scénarios d’évolution du rapport entre ville et campagne. En quatre vues cavalières, ils explorent les effets, 1. d’une industrialisation accrue de l’agriculture contrôlée par des métropoles denses (Incorporation), 2. d’une agriculture s’adaptant aux espaces disponibles du tissu urbain (Infiltration), 3. d’une recomposition urbaine intégrant l’agriculture dans son programme d’extension (Négociation) et 4. d’un abandon «néo-agrarien» de la métropole (Sécession). La conjoncture de ces derniers mois vous a-t-elle amené à réactualiser ces scénarios et à revoir leurs prémisses?

Encore une fois, je n’ai pas le recul nécessaire pour envisager les effets éventuels, sur ces scénarios, de la crise sanitaire actuelle. Cette boussole qui clôt notre exposition, nous l’avons plutôt proposée comme un moyen d’aborder d’autres crises, plus sourdes, mais plus profondes aussi, et que celle de la Covid-19 ne devrait pas longtemps éclipser. Je veux évidemment parler de toutes celles qui relèvent de ce que l’on appelle «la crise environnementale», qui concernent le climat, la biodiversité, l’eau, les sols, l’énergie, les matériaux, etc., c’est-à-dire tous les services de la biosphère, et qui mettent toutes le fonctionnement de nos sociétés sur la sellette. L’hypothèse majeure de notre exposition, assez consensuelle chez les environnementalistes depuis les années 1970, est que nous devons nous préparer à une descente énergétique et donc matérielle, qui sera de toute façon contrainte si elle n’est pas anticipée et même désirée. D’une certaine façon, les quatre récits présentés dans l’exposition se profilent tous comme des stratégies en ce sens. D’où la nécessité de confronter leurs discours et leurs points de fuite respectifs. Clairement, même si ces quatre scénarios ne sont pas absolument exclusifs, c’est celui de la Sécession qui me paraît le mieux mesurer la réorganisation qu’appelle cette décroissance.

Se préparer à la descente énergétique, c’est notamment envisager un monde où les déplacements motorisés seraient rares, ce qui veut dire que c’est sur le même territoire que nous serions amenés à faire l’essentiel de ce que nous distribuons aujourd’hui sur un archipel de lieux plus ou moins distants (travailler, se nourrir, fabriquer, prendre des vacances, etc.). La tâche consiste donc à réenchanter la sédentarité : ménager l’émergence de territoires collectifs, épais, et relativement auto-suffisants, capables de combiner les « fonctions » que l’urbanisme moderne s’est ingénié à ségréguer. Vous noterez que le confinement lié à la crise sanitaire a pu donner une sorte d’avant-goût de cette relocalisation en amenant les individus à voyager autour de leur chambre, tisser des relations d’entraide avec des voisins jusqu’alors méconnus, ou cultiver leur jardin. Mais le parallèle s’arrête là, car l’assignation à résidence est évidemment très différente du retissage local.

Le courant de réflexion politique qui a le mieux anticipé cette question c’est sans doute la tradition anarchiste, justement fondée sur les principes d’autonomie, d’autosuffisance et de résilience locale : toute la veine décentralisatrice qui va de Kropotkine (L’Entraide, un facteur de l’évolution; Champs, usines et ateliers) jusqu’à l’éco-municipalisme de Murray Bookchin. Je partage donc l’avis de Carolyn Steel, dans son ouvrage Sitopia, que l’heure de la pensée anarchiste, quasi inaudible dans le concert des idéologies productivistes, est peut-être venue. Comme celle du biorégionalisme qui milite, depuis près de 50 ans, pour une reterritorialisation de nos économies et de nos administrations à l’échelle de régions géographiques ou de bassins versants, qui rendrait beaucoup plus lisibles leurs métabolismes et favoriserait ainsi l’épanouissement de collectifs, formés d’humains et de non-humains, plus intelligibles, plus solidaires et plus responsables. De ce point de vue, l’actuelle pandémie peut apparaître comme un « moment de vérité » : propre à aiguiser le désir d’une plus grande autonomie locale, elle peut tout aussi bien basculer, sous la bannière de l’urgence sécuritaire, dans une accélération de la cybernétique globale et de ses innovations dites de rupture.

Le regard sur les sources de notre alimentation change. Comment vos scénarios décrivent-ils les différents discours socio-environnementaux de gestion des territoires qui seraient viables tant économiquement que socialement?

Oui, notre regard évolue, mais dans des directions très différentes, voire opposées. Tous les scénarios présentés dans notre exposition sont latents et se développent en parallèle. Tandis que les initiatives « d’agriculture urbaine » percolent dans le tissu des villes existantes (Infiltration), les architectes, les paysagistes et les urbanistes rivalisent en projets d’urbanisme agricole qui permettent à la « métropole horizontale » de s’étendre en intégrant l’agriculture, l’élevage ou la sylviculture à titre de composantes. Ici et là, certains territoires sururbanisés – pensez à Singapour –sont, par construction, embarqués dans la quête éco-moderniste de l’Incorporation qui, via l’hydroponie et l’« agritecture » (buildings that grow food), les transformerait en surrégénérateurs biologiques. Et ailleurs encore, des collectifs ont émergé qui, avec le bagage de la permaculture, de l’agroécologie et de l’écologie sociale, sortent de l’orbite des métropoles (Sécession) pour prendre le parti de la campagne afin d’y cultiver des « mondes » auto-résilients. Même si je considère que cette dernière option est la plus inspirante, la plus sage, il faut bien constater que tous ces scénarios ont développé des discours socio-environnementaux plus ou moins cohérents, et qu’il s’agit justement de clarifier.

Pour prendre un exemple, l’un des meilleurs avocats de l’Incorporation est aujourd’hui Stewart Brand, celui qui fut pourtant dans les années 1960, comme éditeur du Whole Earth Catalog, un champion de la contre-culture et de l’abandon de la société de consommation («Workers of the world, disperse»). Il a depuis radicalement tourné casaque. Invoquant l’urgence du changement climatique, Brand défend maintenant une politique d’hyperconcentration basée sur des villes ultra-denses, l’industrie nucléaire, les OGM et la géo-ingénierie si tout cela ne suffit pas. Un véritable programme de technostructure éco-moderniste. À l’opposé, un des meilleurs héritiers de Lewis Mumford et de Leopold Kohr est Kirkpatrick Sale. Depuis son premier livre, Human Scale, en 1980, Sale n’a cessé de mettre en question la tendance à l’inflation des organisations humaines, et de dénoncer la logique qui les a invariablement poussées, en particulier pendant l’ère industrielle, à éroder les ressources de la biosphère. Il a également écrit Dwellers in the Land: The Bioregional Vision en 1985, qui est le meilleur plaidoyer en faveur du recalibrage biorégional qui mérite d’être attentivement étudié aujourd’hui. Dans Rebels Against the Future: The Luddites and their War Against the Industrial Revolution en 1995, il retrace l’histoire des briseurs de machines qui dénoncèrent la ruine des rapports sociaux provoquée par la mécanisation des filatures anglaises. Cet ouvrage est plein de leçons passionnantes pour débattre des effets des innovations technologiques «smart» qui sont aujourd’hui présentées comme inéluctables, et sur la possibilité de leur résister par des contre- ou des rétro-innovations.

Une anecdote pour finir… À la parution de ce dernier livre il y a 25 ans, Sale donna une interview au magazine Wired, organe de l’enthousiasme technolâtre pour la connexion globale. À la fin de l’interview, le journaliste, visiblement irrité par les positions collapsologues de Sale, lui demanda de spécifier comment et quand, à son avis, la technologie moderne pourrait amener l’effondrement de notre civilisation. Après avoir insisté sur le caractère intriqué des facteurs économiques, politiques et environnementaux qui pouvaient causer cet effondrement, Sale, sans se laisser démonter, hasarda la date de 2020 «because it had a nice familiar ophtalmological ring», sur quoi, le journaliste, ravi de son coup, sortit son chéquier pour parier mille dollars «qu’à cette date nous serions encore bien loin du genre de désastre que vous prédisez… Je parie sur mon optimisme.» Avec le moment de vérité que représente la crise sanitaire, et les sept mois qui lui restent pour révéler la nature et l’ampleur de ses effets, je ne suis pas sûr qu’il soit très sage d’investir dans ce genre d’optimisme.

Retour sur l’exposition Taking the Country’s Side – Agriculture and Architecture

Cette exposition (présentée à la Triennale de Lisbonne 2019 remontée à Archizoom-EPFL le 27 février 2020 jusqu’à sa fermeture prématurée en mars) nous invite à considérer l’histoire des relations entre l’architecture et l’agriculture sur le long terme. La somme documentaire réunie révèle une investigation didactique des formes de territoire possibles en Occident dans une lente évolution conjointe, mais aussi selon les bouleversements qu’ont connus ces deux activités, des premières formes agricoles protohistoriques à l’apparition de la permaculture, en passant par l’agriculture intensive. La découverte des récits, parfois ténus, de cette coexistence incite à nous positionner dans notre environnement actuel. Il s’agit de retrouver l’émergence et le sens des typologies de bâtis en lien avec une culture agraire et la pertinence de certaines solutions, mais aussi de montrer les dérives technologiques auxquelles l’agriculture a été soumise après la révolution industrielle.

Cette lecture historique permet surtout de comprendre quelques-uns des systèmes dans lesquels l’architecture et l’agriculture se sont empêtrées et la logique de leur éloignement l’une de l’autre. Engageant les sphères politique et économique, la distanciation des lieux de production et de consommation provoque des déséquilibres qui interrogent aujourd’hui. Cela va de la question de la sécurité alimentaire jusqu’aux stratégies d’autonomie des territoires à l’échelle locale. Comme le révèle le titre de l’exposition, l’enjeu est de relier à nouveau ces deux disciplines.

Le filtre de l’expérience que propose le dernier volet de cette exposition illustre l’impossibilité d’un consensus et la nécessité de sortir de l’optimisme collectif, du candide « tout est bien, tout va bien, tout va le mieux qu’il soit possible » (Voltaire, Candide ou l’Optimisme, éditions Bréal, Paris, 2003, p. 127.). En effet, les différents scénarios abordés impliquent les architectes et urbanistes. Pour faire émerger un territoire plus intelligible, ceux-ci doivent gagner une compréhension d’un phénomène urbain interdépendant de formes agraires viables. Sur un plan conceptuel, ces scénarios convoquent nos environnements immédiats et soulignent qu’il n’existe pas une solution mais plusieurs.

Sébastien Marot: philosophe et professeur d’histoire environnementale à l’École d’architecture de la ville et des territoires, Paris-Est Marne-la-Vallée, professeur invité à l’École polytechnique fédérale de Lausanne.

Propos recueillis par Mathilde de Laage