Des pionnières à Archizoom

Une exposition et quelques réflexion sur les archives

Histoires croisées livre le récit de trois femmes qui ont marqué l’architecture et le patrimoine au 20e siècle. L’exposition de la rentrée d’Archizoom nous interroge sur le rapport de l’histoire aux archives – et donc aussi sur sort des Acm, le centre d’archives de la construction moderne de l’EPFL.

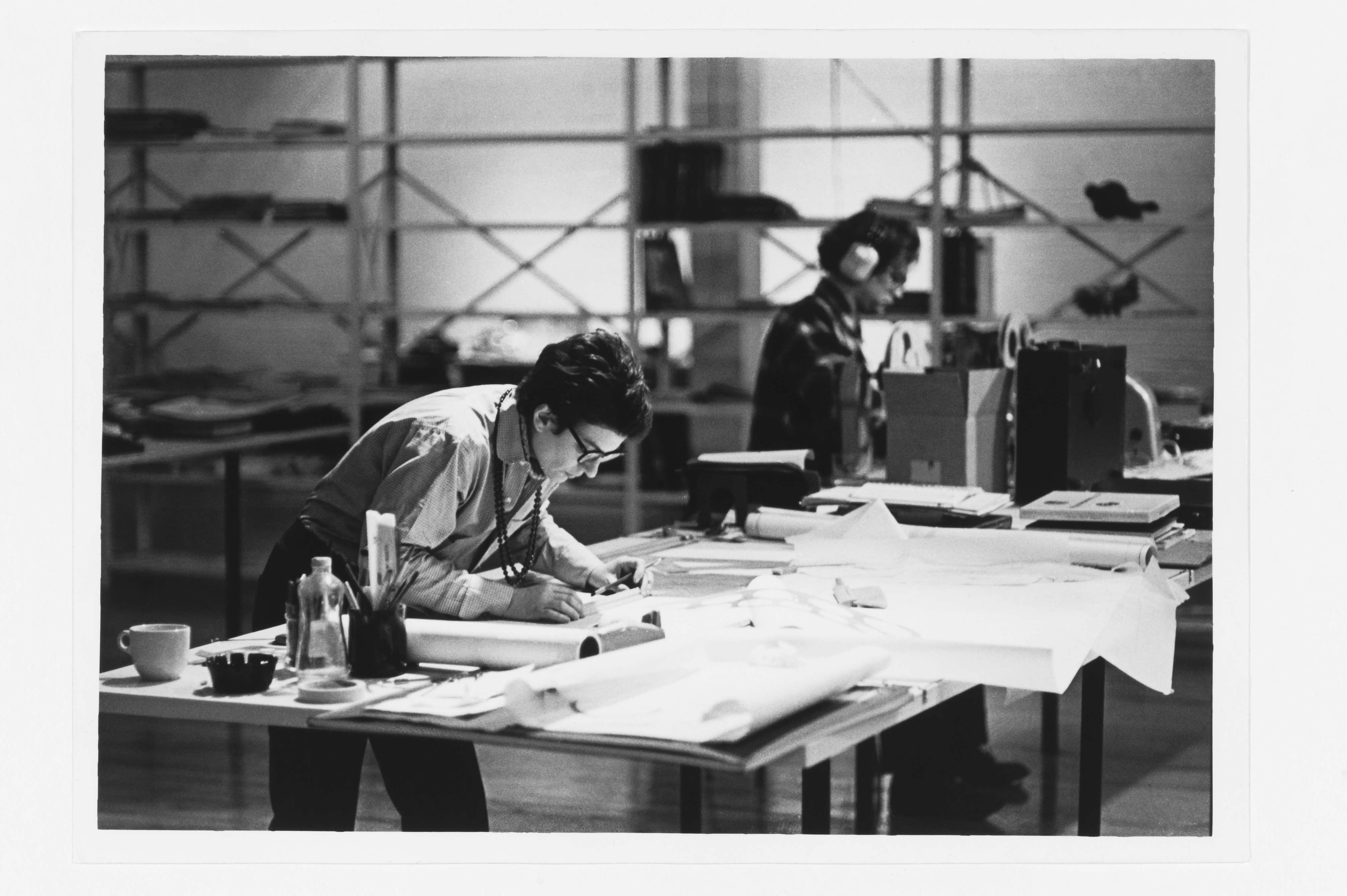

Ada Louise Huxtable, Phyllis Lambert, Gae Aulenti, pourquoi ces trois personnalités? D’abord parce que l’exposition Histoires croisées (initialement montée par le Centre culturel canadien de Paris) repose sur des archives, riches et disponibles – fait plutôt rare dans l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme au féminin. Ensuite, parce que les destins de ces pionnières semblent étroitement liés, du moins dans leurs intentions, explique la commissaire, Léa-Catherine Szacka. Toutes trois s’illustrent par leur influence considérable dans un milieu dominé par les hommes; toutes trois sont des actrices de la transition du «modernisme» au «postmodernisme»; toutes trois, enfin, ont su porter sur la place publique des débats sur la préservation du patrimoine et de l’environnement construit.

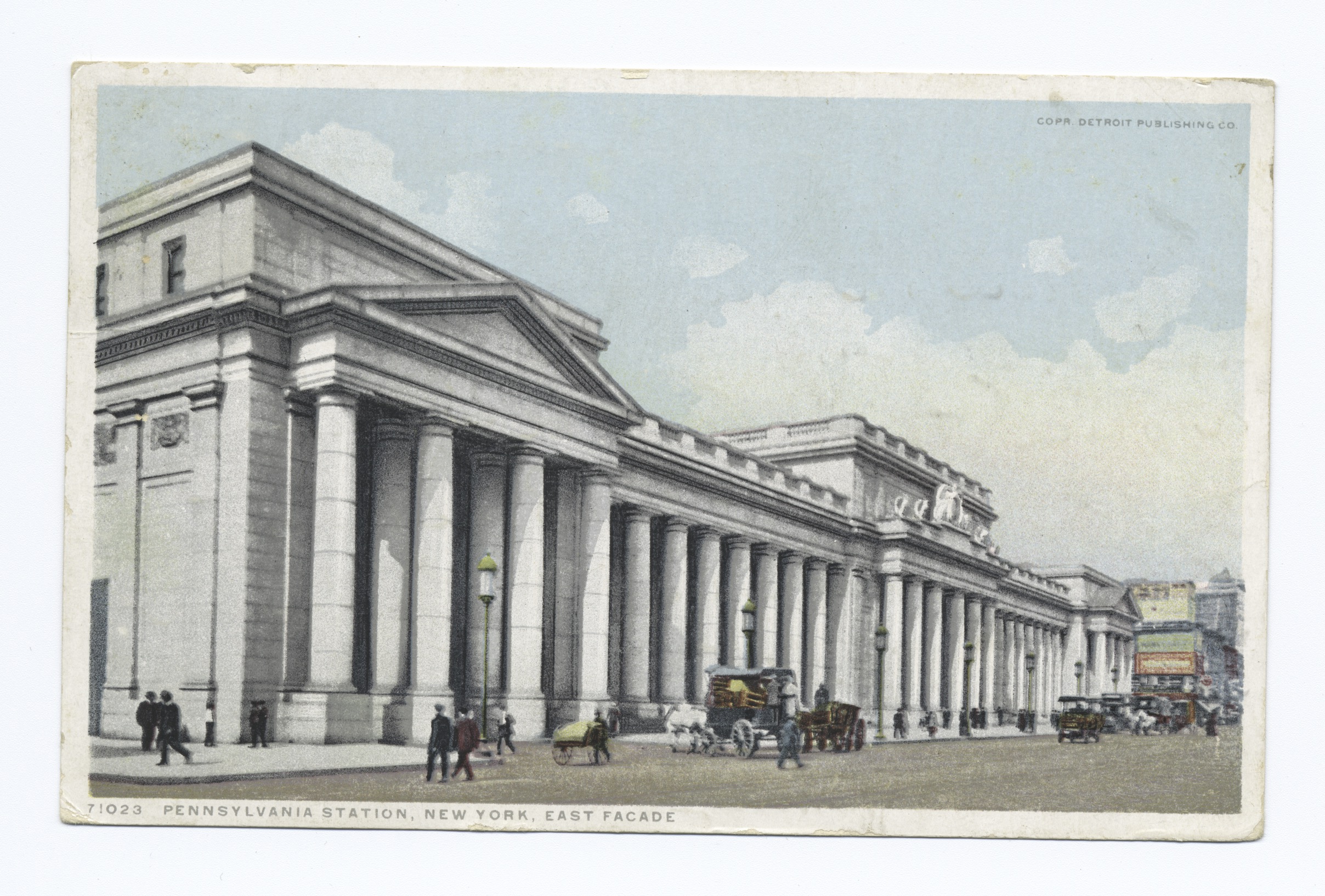

Critique inspirante du New York Times, Ada Louise Huxtable s’oppose à la démolition de Penn Station dans les années 1960. «Nous serons probablement jugés non par les monuments que nous construisons, mais par ceux que nous avons détruits», écrit-elle dans un éditorial, en vain. Mais son combat donne l’impulsion nécessaire à la création de la loi sur la préservation new yorkaise.

Au début des années 1970, Phyllis Lambert (architecte, riche héritière, qui a notamment œuvré à la construction du Seagram Building aux côtés de Mies van der Rohe) documente les édifices en pierre grise de Montréal, un patrimoine unique et menacé de démolition. Ce patient travail inaugure une carrière militante menant à la création, en 1979, du Centre canadien d’architecture (CCA), qui conçoit l’architecture comme une «affaire publique».

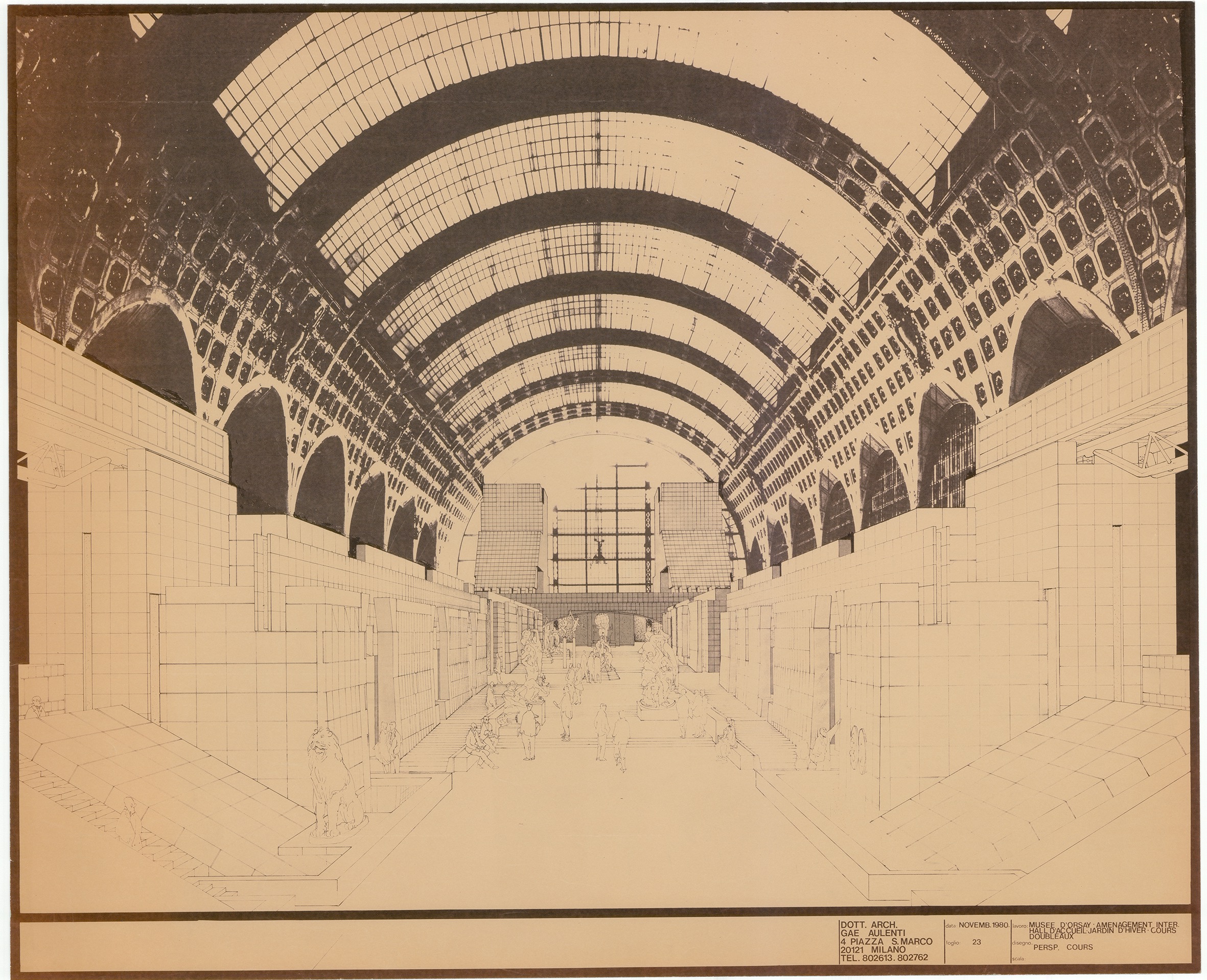

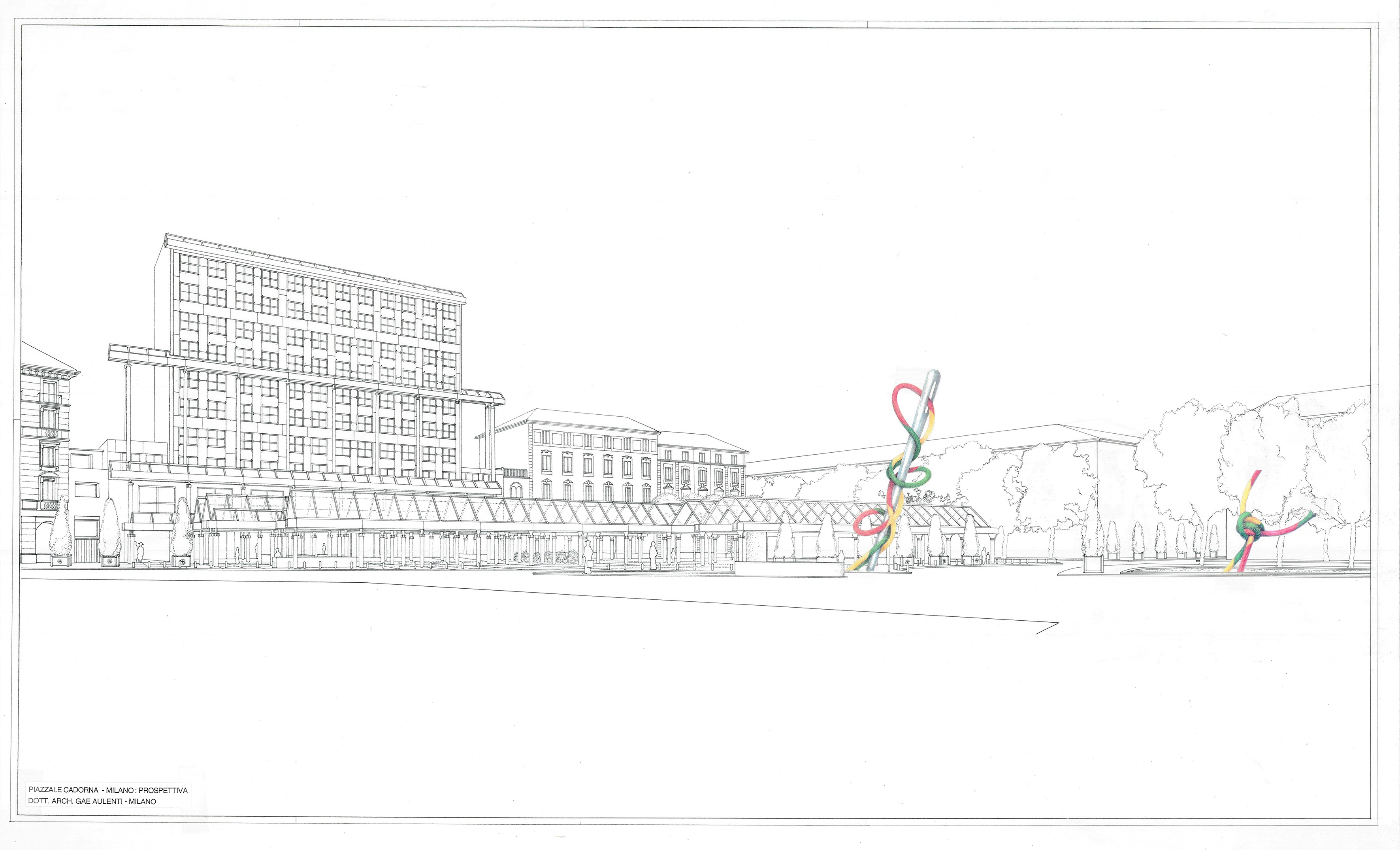

Quant à Gae Aulenti, enrôlée dans le projet intellectuel de la continuità de la revue milanaise Casabella, artisane de ce style «Neo-Liberty» qui n’oppose pas histoire et modernité, elle remporte l’une des commandes les plus prestigieuses des grands projets mitterrandiens: la transformation de la gare d’Orsay en un musée fameux.

Acm–Archizoom, une alliance pour l'archive

Plutôt qu’un récit biographique, Histoires croisées tisse les trajectoires afin de repenser le rôle crucial des femmes qui ont fait évoluer l’architecture du 20e siècle. À l’occasion de la nuit des musées, le 27 septembre, deux autres pionnières les rejoindront: une exploration archivistique à travers les fonds des Archives de la construction moderne (Acm – EPFL) permettra de découvrir les travaux d’Alice Biro (première diplômée en architecture de l’EPFL) et de Jeanne Bueche (première architecte romande diplômée de l’ETH Zurich).

Au printemps dernier, le licenciement du directeur des Acm et sa fusion avec l’espace d’exposition Archizoom provoquaient des inquiétudes. À la suite de l’éditorial de TRACÉS 05/2025 et des nombreuses réactions qui s’ensuivirent, la Fondation CUB avait adressé un courrier à la faculté ENAC-EPFL pour lui faire part de ses inquiétudes quant à l’avenir du centre d’archive. La lettre, signée par une cinquantaine de professionnel·les lié·es à la culture du bâti et au patrimoine, a été bien réceptionnée. Dans son discours d’ouverture de l’exposition, Pier Vittorio Aureli, directeur de la section Architecture de l’ENAC, se voulait rassurant: la nouvelle structure nommée Acm-Archizoom réunit une équipe compétente qui aura la charge de mieux valoriser les précieux fonds, indispensables aux chercheur·euses, mais mal connus des étudiant·es et du grand public. Un dispositif d’exposition permanent est actuellement en phase de conception, il permettra également d’accompagner les expositions et les événements.

Une historiographie du silence

Dès lors, l’exposition de la rentrée 2025, dans sa forme comme dans son contenu, offre une réflexion particulièrement intéressante sur la situation actuelle à l’EPFL mais aussi plus largement sur notre rapport aux archives. À l'ère de la post-vérité, les documents d’archives jouent un rôle particulièrement important, nous a rappelé Barbara Galimberti, archiviste spécialisée aux Acm. L’EPFL a donc tout intérêt à soigner ses archives si elle veut garantir sa mission scientifique, soit la production de connaissances.

Les documents (qu’ils soient oraux, écrits, digitaux) sont également les piliers du récit historique. Sans archive, pas de récit. Voilà pourquoi il faut aussi trouver les moyens de parler de cette absence, quand les documents font défaut, comme c'est le cas de nombre de femmes architecte au 20e siècle. « Comment raconter une histoire des femmes et des minorités sans se contenter de parler de leur invisibilisation? », s’interroge Apolline Vranken. L’architecte et chercheuse à La Cambre-Horta ULB est l’une des cinq personnes qui ont été interviewées par Solène Hoffmannn (Archizoom) et Léa-Catherine Szacka en complément de l’exposition Histoires croisées. Les cinq entretiens vidéos livrent des réflexions précieuses sur l’absence des femmes dans les fonds d’archive, dans l’histoire et donc dans la profession, jusqu’à nos jours. « Il y a des moments où je me demande s’il ne faudrait pas rédiger une sorte d’historiographie du silence », dit Stéphanie Dadour, chercheuse à l’ENSA Paris-Malaquais. Qu’elles soient présentes ou absentes, les archives nous parlent.

Exposition – 24.09-28.11.2025

HISTOIRES CROISÉES

Nuit des musées – 27.09.2025

ARCHIVES DÉVOILÉES

Alice Biro et Jeanne Bueche

Archizoom, EPFL

— archizoom.ch