«La notion de résilience doit nous amener à changer de paradigme»

La crise actuelle a suscité une inflation de discours et de prises de position parfois hâtives sur les causes de la pandémie, la gestion de la crise sanitaire, et les mesures, notamment spatiales, à mettre en œuvre aujourd’hui et pour l’avenir. Nous avons demandé à Paola Viganò si cette crise affectait ses réflexions en cours – sur la ville horizontale, les sols, les climats –, comment elle appréhendait ses possibles impacts sur l’espace et la discipline de l’architecture et de l’urbanisme, et quels pourraient être les concepts opérants pour penser l’après.

Pourquoi en sommes-nous là?

Pour commencer, je voudrais un peu ralentir. Nous sommes dans un moment de forte ambiguïté. Il me semble qu’il ne faut pas tirer des conclusions trop rapidement ou vouloir immédiatement tout reformuler, parce que nous n’avons pas encore bien compris ce qui s’est passé et ce qui va se passer. Au contraire, c’est le moment de faire extrêmement attention, d’être attentifs à tous les signaux venant du monde social, économique et, évidemment, de la nature.

Il faut penser les choses dans leur épaisseur, donc en amont. L’apparition et la diffusion du virus ont révélé un certain nombre de dysfonctionnements de nos sociétés, qu’au moins en partie, nous connaissions déjà.

Si on écoute les experts, on peut se dire que quelque chose ne fonctionne pas dans notre relation aux autres espèces et à la nature. Est-ce l’élevage intensif ou les vagues d’urbanisation successives qui ont fragilisé les populations humaines autant qu’animales? Je ne sais pas, mais il faut se poser des questions assez radicales par rapport à la nature : manger différemment, imaginer que l’espace dédié à l’agriculture doit changer totalement, accepter des niveaux plus affirmés de coexistence. Comment redessiner nos relations avec cet espace qui est nécessaire non seulement pour habiter, nourrir les populations, absorber les inondations et d’autres risques, mais aussi pour avoir un rapport plus ouvert avec les autres espèces?

La crise a également mis à nu la manière dont nous avons détruit un système diffus de santé publique en faveur d’une santé plutôt privatisée, comme nous l’avons vu de manière dramatique en Lombardie, à la différence du Veneto, ou aux États-Unis.

Nous avons déjà énormément de chantiers de réflexion, sur des sujets que nous connaissions déjà, des choses que nous savions, mais que nous parvenons désormais à mettre en relation. Le virus pourrait nous permettre de remettre en discussion tous ces sujets, de tisser un lien entre eux.

Leçons spatiales du confinement

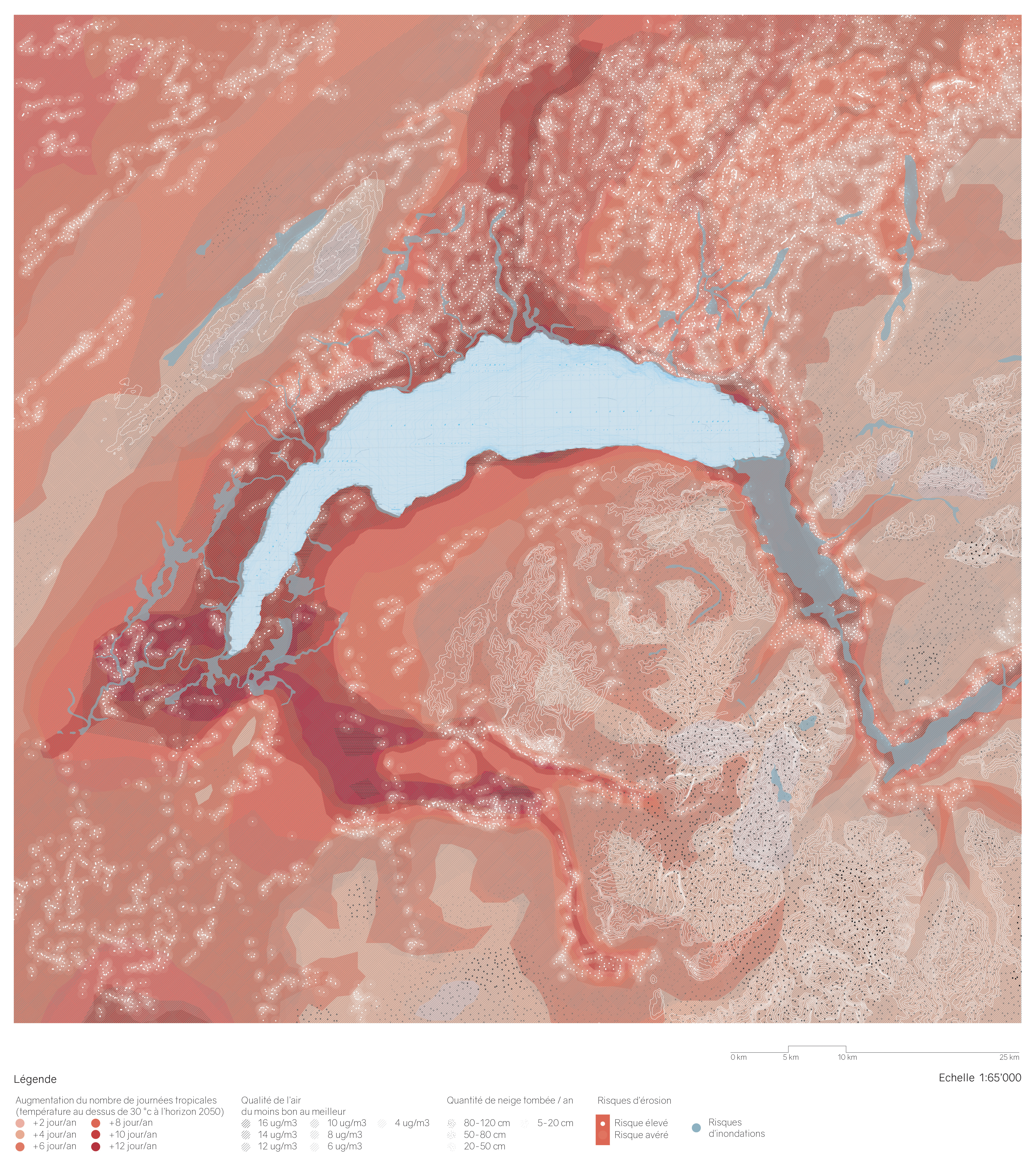

Si on est confiné dans une ville compacte, dans le centre de Lausanne par exemple, on peut dire que le fait d’avoir un grand espace public ouvert et accessible à tous, comme les rives du lac Léman, nous aide. Dans une ville, il faut des espaces publics généreux, parce que cette générosité est à la base de la résilience. La résilience, c’est avoir un petit peu plus que ce qui est nécessaire, c’est ce qui nous permet de nous adapter. Rien à voir avec le gaspillage ou l’hyperproduction/consommation. C’est plutôt l’idée de garder le long terme dans notre horizon, l’idée de multifonctionnalité.

Ce sera peut-être à cause du coronavirus, ou d’un manque de production alimentaire, ou d’autre chose, mais on sait intuitivement qu’un espace public généreux est plus résilient qu’un espace public réduit ou, pire, inexistant. Je ne parle pas ici d’aménagements parfaitement dessinés au cœur des villes, mais de surfaces disponibles, d’étendues qui nous permettent de nous « situer » dans une géographie, de nous «récréer», physiquement, psychologiquement, de retrouver un équilibre pour supporter ce confinement.

Le confinement montre également crûment que les appartements ne sont pas adéquats. Mais cela aussi, nous le savons depuis longtemps. Nous savons que le marché ne produit pas des logements adaptés aux besoins des gens, mais qu’il impose des modèles abstraits. Durant ces trente dernières années d’économie agressive, il a produit des logements sans aucune flexibilité, qui ne sont capables ni d’absorber le travail à la maison, ni la coexistence entre plusieurs générations, ni la possibilité de garder les enfants à la maison, ni des formes de familles ou de partage d’espaces collectifs qui se transforment dans le temps. Ces logements d’une rigidité absolue ont largement diminué la qualité du logement du projet moderne, qui était, de ce point de vue-là, plus généreux. Il est évident que, dans ce contexte, le logement type actuel ne marche pas, il montre des limites qui vont devenir beaucoup plus importantes avec la transition sociale et économique, avec ou sans le Covid-19. Nous avons besoin de logements qui développent des possibilités d’adaptation, et pas de logements monofonctionnels pour un seul type de famille, pour des conditions standard. On a certes réfléchi, de manière théorique, aux standards et à la modularité, mais ces thèmes n’ont pas percolé dans le marché de la construction. Il serait bon de revenir sur certaines pistes que nous avons oubliées. Si on dit en revanche que la priorité est de revenir en arrière, et c’est ce qu’on nous dit en ce moment, qu’il faut rapidement produire, et consommer pour que la production ait du sens, je pense que nous n’irons pas très loin.

Le confinement n’est pas vécu de la même manière dans une ville à l’urbanité plus dispersée, avec une présence d’espaces ouverts à toutes les échelles, du jardin au champ cultivé derrière la maison. Mais il ne s’agit pas de dire que la ville non compacte, étalée, doit devenir le nouveau modèle. Il faut plutôt commencer à apprécier la variété des formes urbaines dans lesquelles nous vivons parce que chacune a des qualités, des potentiels et aussi des limites. Pourquoi n’est-on pas capable d’ouvrir les yeux, de porter un regard ouvert et honnête sur l’espace plutôt que de se réfugier toujours derrière des modèles, souvent idéologiquement dirigés ? Nous devons imaginer des projets cohérents avec ces différentes formes urbaines. La ville diffuse, la ville-territoire, a besoin d’un projet, tout comme les villes compactes en ont eu un par le passé, en partant notamment de l’hypothèse qu’une mobilité durable, qui ne soit pas fondée seulement sur la voiture individuelle, est possible aussi dans ces territoires. Leur recyclage et leur intensification sont l’occasion de repenser le projet d’habitabilité du territoire, et, en particulier en Suisse, son projet spatial et politique de décentralisation et d’équilibre territorial.

Enfin, avec cet épisode de confinement, la question du télétravail, désormais, est réellement posée. Depuis des années, nous nous heurtons aux mêmes problèmes de pollution, d’émissions de CO2, de consommation d’énergie, sans pouvoir en sortir. Le télétravail, parce qu’il permet de diminuer les déplacements, tout en continuant à se voir via des logiciels, pourrait apporter une partie de la réponse à ces problèmes. Mais là encore, il ne s’agit pas de dire qu’il va tout résoudre, il n’y a pas une solution. Nos économies ne pourront vivre que de ça. Il faut conserver une attention à la complexité.

Cette pandémie est donc une tragédie et une opportunité, un moment pour faire des expérimentations, des prototypes, à toutes les échelles, à partir des thèmes sur lesquels nous avons déjà travaillé par le passé.

Avec quels concepts penser l’après?

Je suis préoccupée parce que je vois que les choses ne vont pas se résoudre rapidement. Nous ne savons pas si nous pourrons vraiment nous parler, nous rapprocher. Cela nous ramène à un thème ancien de l’architecture et de l’urbanisme, sur lequel André Corboz et Bernardo Secchi avaient travaillé, celui de la juste distance. Quelle est pour l’architecture la juste distance ? À quelle distance veut-on lire la structure d’une façade, son organisation, sa masse ? L’urbanisme y a aussi beaucoup réfléchi : l’urbanisme moderne a séparé les choses, a mis des distances entre elles. Ce thème revient aujourd’hui comme un thème de projet. Si la distance sociale sera nécessaire pendant plusieurs mois et peut être plus, il y aura des conséquences sur notre manière de penser la distance et donc d’utiliser l’espace. C’est la base du projet spatial: quelle est la distance, la friction entre les corps quand on est dans un espace individuel comme le logement, dans un espace public, dans un espace naturel?

L’autre question est celle de la résilience, un concept que l’on associe dans le langage commun soit à la faiblesse, soit à la facilité d’adaptation. La résilience, pour moi, vient d’abord du fait qu’il n’y a pas de solution, qu’on ne peut ni résister ni éviter une situation. C’est tout le contraire de notre rationalité moderne occidentale, sur laquelle se sont construits notre ville, notre espace et notre culture. Le concept de résilience met en discussion le projet biopolitique moderne, qui a fondé ses actions et ses espaces sur la mise en sécurité des populations. Assumons désormais que certains risques ne pourront pas être évités, et réfléchissons à la manière de coexister avec eux.

Je réfléchis depuis quelques années sur l’idée de structures faibles, les deux choses n’étant pas pour moi antinomiques: on peut être faible et avoir l’ambition de structurer, mais d’une façon opposée à celle que nous avons imaginée par le passé. Les structures faibles essayent de convoquer des rationalités un peu différentes, qui ont été détruites, souvent marginales dans les villes. Celles de l’eau par exemple, de la biodiversité, ou de l’économie sociale et solidaire. Remettre ces rationalités au cœur du projet de la ville serait déjà une révolution : cela signifierait leur redonner de l’espace, assumer que ces structures, qui ont des possibilités de résilience aux climats et aux crises sociales sûrement plus élevées que d’autres structures traditionnelles, puissent guider la restructuration de la ville.

La question de la résilience fait partie de ce renversement du paradigme de la rationalité moderne occidentale, qui a déjà été mis en discussion depuis longtemps. Je pense que, de plus en plus, cette critique parvient à être formulée de façon plus robuste. On commence à voir que toute une série d’alliances et de relations sont possibles à l’intérieur de ce renversement. L’espace en fait partie et pourrait être un lieu d’expérimentation crucial. C’est pour cela que j’en reviens à la notion de prototype : nous avons besoin de prototypes qui ne soient pas seulement spatiaux, mais aussi économiques et sociaux.

S’engager, débattre, expérimenter

Le centre de recherche Habitat (Habitat Research Center, HRC) de l’EPFL a lancé une initiative «New climats in…»1 juste avant le confinement, que nous testons sur la ville de Lausanne. L’objectif est de créer un lieu de débat entre le monde académique, les villes, les associations et les professionnels. Aujourd’hui, certains choix qui ont été pris au niveau fédéral doivent être débattus, notamment celui de la densification ou de la concentration de la croissance dans certaines villes plutôt que de donner une horizontalité aux relations entre les différentes parties du territoire. Pour moi, un centre de recherche qui s’occupe de l’urbain doit se mêler de ce qui se passe, il doit être présent et apporter sa contribution aux débats sur la ville. Nous espérons que sur ces bases, nous pourrons poser la question des prototypes et de la prise de décision sur certains thèmes. C’est une recherche par le projet, mais aussi par l’action, qui me semble aujourd’hui incontournable.