Bruit urbain et santé: vers une approche intégrative de la santé globale

L’environnement urbain façonne profondément notre quotidien, influençant des dimensions essentielles de la santé humaine. À travers les études menées dans plusieurs villes suisses, un constat s’impose: les caractéristiques de nos milieux de vie, en particulier l’exposition au bruit, ont un impact mesurable et spatialement structuré sur la qualité du sommeil et la somnolence diurne. Ces troubles, fréquents dans la population, ne sont pas de simples désagréments: ils sont associés à un risque accru d’accidents, à une diminution des performances professionnelles et à une dégradation générale de l’état de santé.

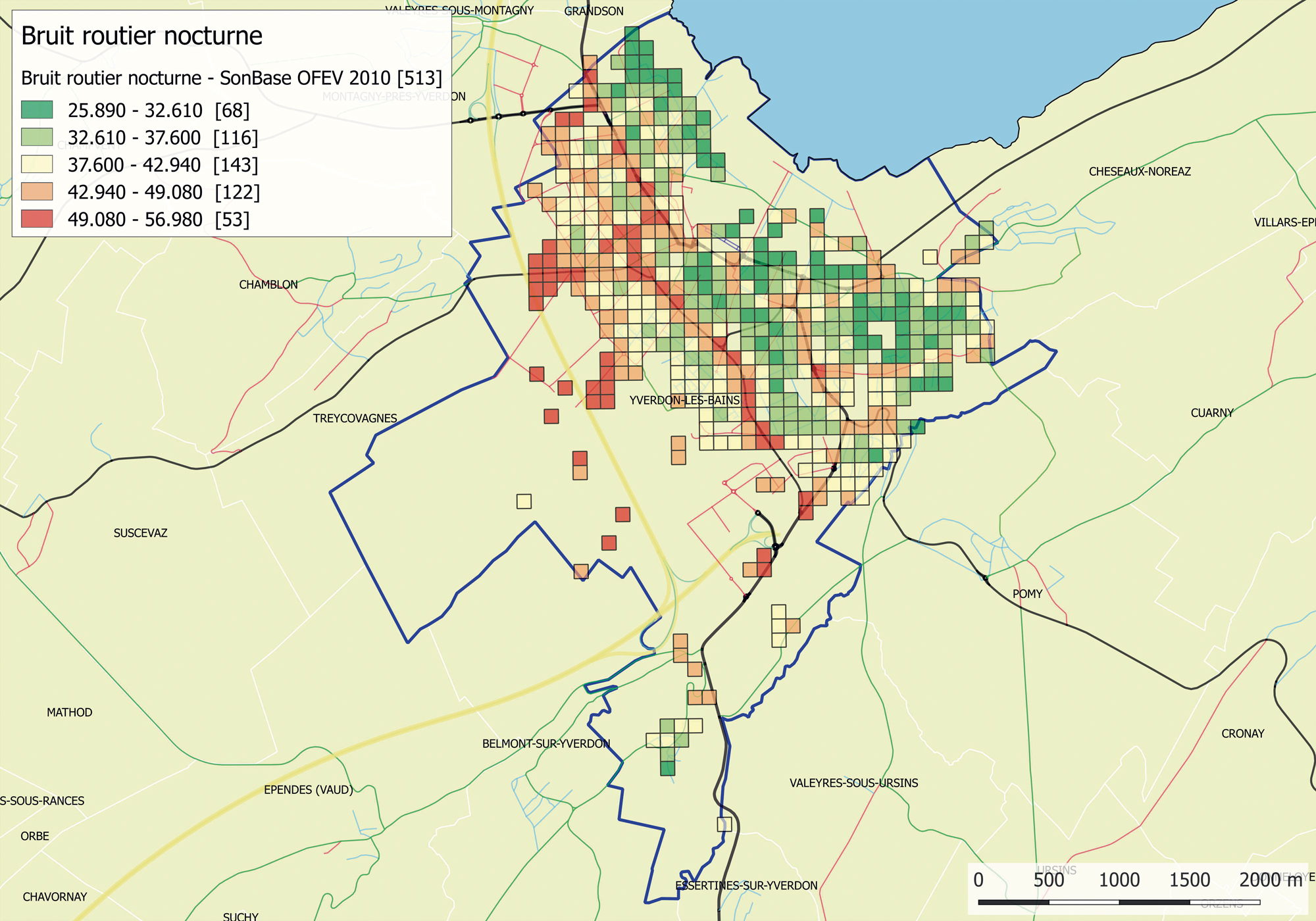

Les recherches menées au sein du Geospatial Molecular Epidemiology group (GEOME) de l’EPFL à Lausanne1, Yverdon-les-Bains2 et Genève3 montrent que la qualité du sommeil varie selon les zones d’habitation et que cette variation peut, dans certains contextes, suivre une logique spatiale corrélée à l’ex- position au bruit. Grâce aux outils d’analyse géospatiale, des «hotspots» de mauvaise qualité de sommeil ou de somnolence excessive ont pu être identifiés dans certains quar- tiers, où les niveaux de bruit nocturne étaient significativement plus élevés. Ces associations persistent, même après ajustements, pour des variables socio-économiques telles que le revenu du quartier ou l’indice de masse corporelle.

Ces constats illustrent le lien profond entre santé physique, santé mentale et urbanisation. Les nuisances sonores, devenues omniprésentes dans les villes, agissent comme des déterminants majeurs de la santé, en affectant une fonction biologique aussi fondamentale que le sommeil, mais potentiellement également d’autres mesures de la santé, telles que l’activité physique, la perception de la sécurité, mais également la santé psychique et cognitive.

Bruit, santé physique et mentale

L’impact du bruit sur la santé dépasse large- ment les troubles du sommeil. Des études épidémiologiques ont démontré que l’exposition chronique au bruit environnemental est associée à une réduction significative des QALYs (Quality-Adjusted Life Years), un indicateur central de santé publique qui combine espérance de vie et qualité de vie. Cette perte de qualité de vie s’explique non seulement par les perturbations du sommeil, mais aussi par une augmentation documentée des risques de maladies cardiovasculaires, de troubles anxieux et dépressifs, ainsi que par des effets délétères sur les fonctions cognitives. À long terme, l’exposition répétée au bruit, en particulier lorsqu’elle est couplée à un sommeil non réparateur, est également suspectée de jouer un rôle dans le développement de pathologies neurodégénératives, telles que la maladie d’Alzheimer. Les mécanismes évoqués incluent l’activation chronique de l’axe du stress, l’inflammation systémique de bas grade, ainsi que la perturbation des rythmes circadiens, tous identifiés comme des facteurs de risque pour le vieillissement cérébral pathologique.

En conséquence, il devient crucial d’adopter une vision élargie de la santé qui ne se limite plus à ses seules dimensions biologiques ou physiques. Les effets des nuisances environnementales, notamment sonores, s’exercent également sur la santé mentale, la concentration, l’humeur, la mémoire ou encore la capacité d’adaptation au stress. La santé cognitive, longtemps reléguée au second plan, doit aujourd’hui être pleinement intégrée dans les politiques de santé publique, au même titre que la santé physique. Cette perspective globale est d’autant plus pertinente à une époque où les pathologies liées au stress, à l’anxiété ou aux troubles du sommeil sont en constante augmentation.

Études participatives et données numériques spatialisées

Dans ce contexte, les e-cohortes Urbasan4 et SPECCHIO5 constituent des démarches innovantes et essentielles, dont sont issus les résultats pour Yverdon-les-Bains et Genève. Ces études participatives visent à mieux comprendre les interactions entre environnement urbain et santé, en recueillant de manière continue des données subjectives et objectives sur la qualité de vie, le sommeil, la santé mentale, l’activité physique et l’expo- sition environnementale. Grâce à une plate- forme numérique accessible, les participant·e·s peuvent partager leurs expériences de vie urbaine et répondre à des questionnaires cliniquement validés mesurant la santé physique et mentale, tout en contribuant à une base de données géoréférencée à haute résolution. Ce dispositif permet de suivre en temps réel les effets des environnements urbains sur la santé et d’identifier, à une échelle fine, les zones à risque ou les pro- fils vulnérables. En intégrant des approches participatives, Urbasan renforce le lien entre science, citoyens et politiques publiques, et devient un levier précieux pour concevoir des interventions ciblées et adaptées aux besoins locaux.

Enfin, l’utilisation croissante des outils d’analyse spatiale appliqués à la santé ouvre de nouvelles perspectives. Elle permet non seulement d’objectiver les inégalités environnementales intra-urbaines, mais aussi de développer des stratégies d’intervention fine, orientées vers la prévention. En croisant des données subjectives (qualité perçue du sommeil, bruit ressenti) et objectives (exposition modélisée, indices cliniques), les autorités peuvent mettre en place des actions ciblées, allant de la régulation du trafic à la végétalisation des espaces, en passant par des campagnes de sensibilisation.

En somme, les liens entre environne- ment urbain, santé physique et santé mentale sont étroits. Promouvoir une santé globale impose de dépasser les approches sectorielles, en réunissant les savoirs de l’épidémiologie, de la médecine, de la psychologie, de l’ingénierie, et de l’urbanisme.

Notes

1. Joost et al., «Spatial clusters of daytime slee- piness and association with nighttime noise levels in a Swiss general population (GeoHyp- noLaus)», in International Journal of Hygiene and Environmental Health, Volume 221, n° 6, 2018, téléchargeable sur www.sciencedirect.com

2. Philippe Voruz et al., «Cluster-specific urban contexts associated with high levels of sleep impairment and daytime sleepiness: Findings from the Urbasan collaborative study», in Journal of Affective Disorders, Volume 382, 2025, téléchargeable sur www.sciencedirect.com

3. Kathari et al., «Spatial Variations of Sleep Impair- ment Indicators Associated to Night-Time Noise: a fine scale population-based study» (article en cours de soumission)

Article paru dans "Bruit urbain, santé et espaces sonores", Les cahiers d'EspaceSuisse, n° 2|2025.