Entretien avec Salima Naji: restituer la forteresse d’Agadir

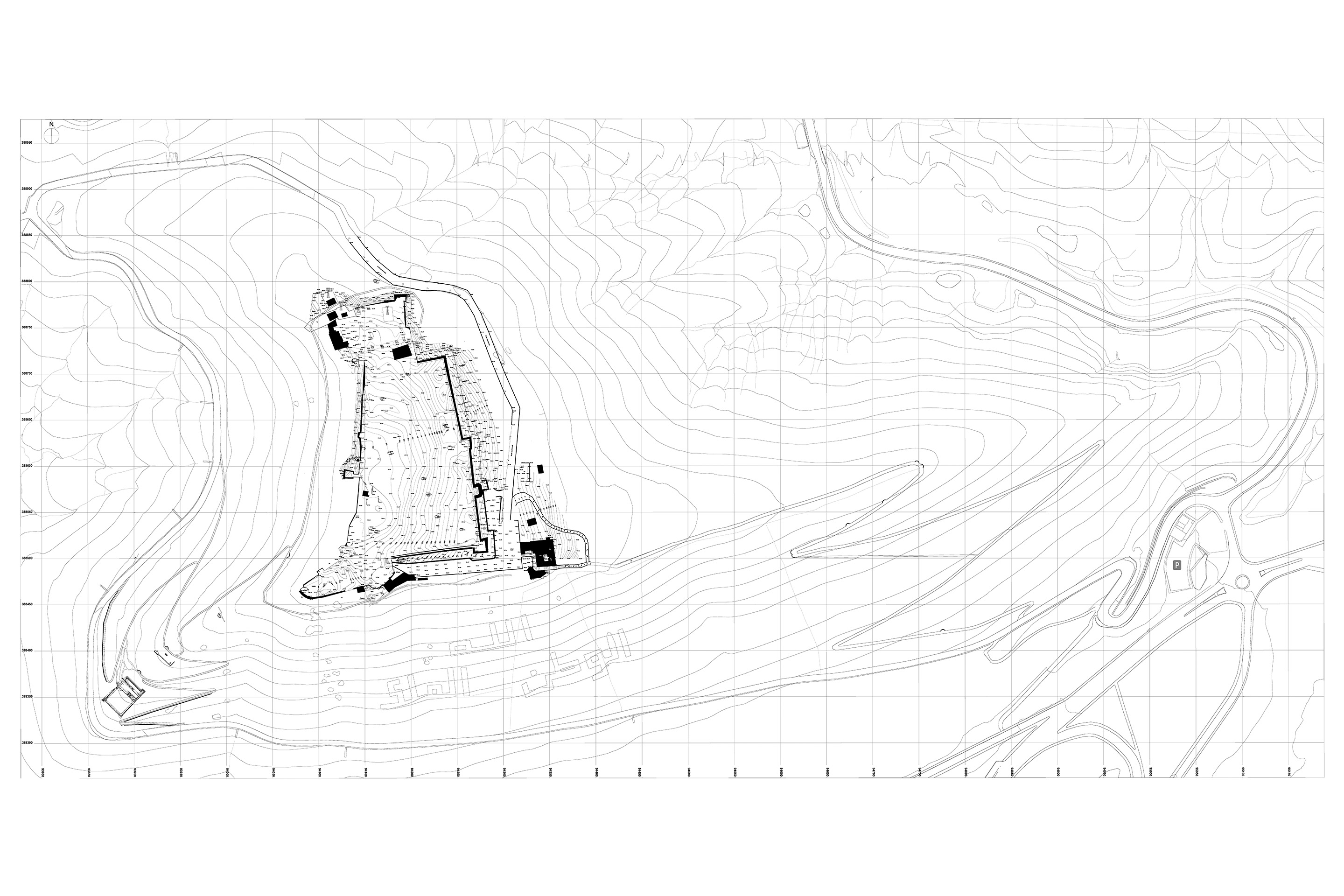

La restitution de 2017 à 2023 de la Kasbah Agadir Oufella au Maroc, dévastée par le séisme de 1960, est un cas d’école en matière de reconstruction d’un site historique complexe. Discussion avec son architecte Salima Naji, qui s’est fait connaître pour son engagement dans une architecture à dimension humaine.

TRACÉS: La Kasbah Agadir Oufella se situe sur un promontoire exceptionnel, classé comme monument historique marocain en 1932 et détruit par un tremblement de terre en 1960. Pourquoi a-t-il fallu attendre 60 ans avant de voir un projet de reconstruction émerger?

Salima Naji: Détruit en grande partie en une nuit en 1960, le site a longtemps été un lieu de mémoire douloureux, abandonné et négligé par les pouvoirs publics. Près de 15000 êtres ont succombé dans toute l’agglomération et 20000 autres ont perdu leur toit. Un peu moins d’un millier de personnes sont mortes brutalement dans la Kasbah Agadir Oufella, forteresse multiséculaire surplombant la baie. C’était l’un des rares lieux où les corps n’ont plus été recherchés, mais ensevelis définitivement sous une couche de chlorure de chaux. Après cela, le site a été nivelé par des engins de chantier… Peu à peu, d’autres reconstructions hâtives et maladroites ont lourdement balafré la forteresse: entrée principale défigurée, reconstruction d’un nouveau tombeau en béton et parpaings dans les années 1980, installation en 2007 d’un mur aux fondations en béton armé avec un pisé chaîné, colonisation de la partie nord par des socles pour les antennes de télécommunications…

Quand avez-vous commencé la restauration?

Le projet de reconstruction a été amorcé par Ahmed Hajji, nommé préfet de la région en 2017, qui a chapeauté le projet et écouté toutes les parties prenantes. J’avais déjà travaillé avec lui de 2005 à 2011 pour la restauration du Ksar d’Assa, un projet complexe de 7 ha. Dès sa prise de fonction, M. Hajji m’a confié l’étude de la forteresse d’Agadir: il attendait évidemment une réhabilitation du site au sens technique du terme. Il connaissait le travail que j’avais déjà fait − la restauration d’une dizaine de greniers collectifs, de mosquées multiséculaires, de villages, etc. − mais il souhaitait aussi la réhabilitation de la considération perdue en ce lieu, du fait de l’état de dégradation du site.

Quelles précautions avez-vous prises pour transformer la Kasbah en lieu d’histoire et de mémoire?

Dès 2017, en concertation avec les autorités, nous avons décidé d’intégrer au projet de reconstruction un protocole d’archéologie post-catastrophe, sous la supervision de l’archéologue médiéviste Saghir Mabrouk et de la direction du patrimoine. En effet, depuis la catastrophe, les déblais n’avaient jamais été soulevés, car cette immense et douloureuse sépulture n’avait pas reçu le sacrement de l’enterrement religieux. Il fallait remédier à cela et être le plus précautionneux possible à l’égard de tous ces morts enterrés, malgré eux, en une nuit. Une archéologie respectueuse des défunts était un préalable à toute restauration. En parallèle, le préfet a également mis en place une démarche participative auprès des survivants et des porteurs de mémoire, qui s’est poursuivie tout au long du chantier.

Quel projet avez-vous développé?

Dans un premier temps, il fallait répondre aux associations de victimes, qui réclamaient une restitution totale de l’ancienne ville. C’était une demande disproportionnée, soutenue par certains ténors de la société civile. Le comité des survivants exigeait de retrouver la Kasbah telle qu’elle était avant le tremblement de terre, citant des villes reconstruites (Le Havre, Varsovie, etc.). Pour eux, il fallait tout reconstruire: la vigie, la mosquée et son minaret, les lieux saints, les ruelles, les maisons! Or, cette demande posait question dans ce site abandonné depuis plus de 60 ans et exposé aux risques sismiques. On ne reconstruit pas, sauf s’il y a une bonne raison. La Charte de l’ICOMOS dite de Cracovie m’a aidée à formaliser les choses et il a fallu accompagner un cheminement de deuil définitif pour ces personnes meurtries par le tremblement de terre. Nous avons présenté d’autres exemples, Mostar et son pont reconstruit en Bosnie-Herzégovine1 ou le vide laissé par les destructions des Bouddhas de Bamyan, en Afghanistan2. Il a fallu faire de la pédagogie dans des ateliers mis en place par les autorités. Il a donc été convenu avec eux que nous restituerions, de l’extérieur, les remparts: nous restituerions la silhouette du monument. Tout en exposant, à l’intérieur, une mémoire de la catastrophe: un arrêt en 1960.

Quel programme a été prévu sur ce site?

Le projet est constitué de deux parties. Une partie publique, planifiée dès 2017, qui comprend la restitution des murailles, la surélévation des parcours de visites, l’édification d’un mémorial, la réorganisation des accès. Tout est pensé pour permettre d’accueillir un nombre important de visiteurs, afin de réconcilier histoire et mémoire, et surtout pour offrir des clefs de lecture de ce site profondément marqué par l’histoire récente. Et une partie privée, le téléphérique et ses services, m’a été confiée en 2019 pour s’assurer de l’unité de l’ensemble.

Vous avez fait appel à plusieurs spécialistes pour ce projet.

Oui, la sensibilité et la complexité du chantier d’Agadir Oufella ont imposé la nécessité de disposer d’une réflexion d’ensemble avant de commencer à travailler avec un protocole scientifique multidisciplinaire (archéologues, historiens, anthropologues, architectes et ingénieurs), selon les principes de la science ouverte et participative, tout en mobilisant les dernières technologies de digitalisation au service de la conservation. Pour la reconstruction, j’ai également fait appel à des maâlmines, c’est-à-dire à des maîtres artisans avec qui je travaille régulièrement depuis mes premiers chantiers de restauration de greniers collectifs, et qui connaissent les techniques de constructions traditionnelles.

Comment avez-vous travaillé pour la restauration des murailles?

Il existe de nombreuses photographies d’archives du site. Une fois confrontées au linéament des murs existants, elles ont permis d’établir la situation du dernier état connu du site, avant le tremblement de terre. Ce travail est complété par un relevé détaillé des murs de fondation et des soubassements existants, associant processus manuel et numérisation en trois dimensions par drone3 − une méthode que j’utilise depuis 2012 pour l’analyse et la reconstruction de greniers collectifs. Mais c’est la première fois que je la testais sur un projet de cette ampleur! Ces étapes ont permis d’élaborer un plan au sol, des façades et surtout une volumétrie, les plus fidèles possibles aux bâtiments antérieurs. Un travail de terrain mené en parallèle a permis de recueillir des informations complémentaires (matériaux, mises en œuvre, spécificités architecturales ou historique, usage du lieu dans ses successions de périodes).

Si l’archéologie apparaît comme indispensable pour comprendre ce site martyr, elle est parfois associée, pour les donneurs d’ordre, à des blocages et à un ralentissement du temps du projet. Après de nombreuses tractations, une fatwa4 a enfin été émise en septembre 2020, autorisant les fouilles archéologiques, mais uniquement là où il n’y avait pas eu de victime, à savoir la porte, la mosquée et toute la vigie sud-occidentale.

Pour la restitution de la Kasbah Agadir Oufella, vous avez employé des techniques traditionnelles séculaires. Comment avez-vous relié cette histoire ancienne à celle de la période post-catastrophe?

Il était nécessaire de donner à lire les interventions et de ne pas effacer la mémoire par un rendu aseptisé et sans âme. Les traces de ces réparations, de ces coutures, apparaissent au visiteur attentif. Des sortes de «fenêtres» ont ainsi été posées sur les parties restaurées, un peu comme les «repentirs» du peintre qui, sur une toile de maître, donnent à voir un état antérieur laissé tel quel.

Le travail archéologique a permis de découvrir que le monument, que l’on croyait édifié en pierre, était une construction en pisé, érigée autour du 16e siècle et enchâssée dans une gangue de pierres hourdées.

La reconstruction du mur sud a pu se faire telle qu’il était originellement: pisé en premiers lits d’une épaisseur de presque deux mètres, avec des murs à redents extérieurs permettant de supporter un glacis de pierres.

Qu’avez-vous retrouvé dans les décombres?

D’autres éléments ont été exhumés, notamment le mihrab, cette niche ornementée qui indique, dans les mosquées, la direction de la Mecque. Les pierres de grès doré appareillées qui le constituaient et qui décrivaient un dessin polygonal ont été retrouvées. Les mâalmines, qui avaient aidé pendant les fouilles de ces parties très symboliques de la mosquée, ont procédé à l’anastylose du mihrab, c’est-à-dire à sa reconstruction à partir des blocs d’origine. Nous avons également installé un espace pour la prière.

Enfin, lorsqu’il termine le parcours parmi les décombres sur un platelage haut qui reprend les ruelles disparues de la médina d’Agadir, le visiteur découvre une demeure traditionnelle caractéristique, fouillée et entièrement reconstituée. Ainsi, on ne quitte pas ce lieu qu’avec des images de douleur, mais aussi avec l’idée de réparation.

La reconstruction post-catastrophe est un exercice délicat. Quelle image en gardez-vous?

Le philosophe Paul Ricœur a montré que le devoir de mémoire agit comme un pharmakon qui vient préserver la société de nouveaux maux5. Ce mot grec désigne ainsi à la fois le remède et le poison: sans mémoire, le corps social conserve une puissante souffrance silencieuse, cependant le trop de mémoire maintient tout autant dans le trauma. Dans le cas du risque sismique, cette image paraît tout particulièrement appropriée. L’oubli nourrit les mêmes travers d’exposition aux risques et peut engendrer la répétition de la catastrophe, du fait d’architectures et de comportements inadaptés. Le trop de mémoire rend toute nouvelle vie impossible. La forteresse d’Agadir incarne cette dialectique.

Notes

1. Pendant la guerre croato-bosniaque, l’armée de la République de Bosnie-Herzégovine (ARBiH) a utilisé le pont comme ligne d’approvisionnement militaire, ce qui a conduit le Conseil de défense croate (HVO) à le bombarder et à le détruire le 9 novembre 1993.

2. En 2001, les talibans au pouvoir en Afghanistan procèdent à la destruction des statues géantes des Bouddhas de Bamyan.

3. Les techniques de photogrammétrie aérienne et terrestre de très grande précision ont permis d’obtenir deux types de documents: des images numériques tridimensionnelles des zones fouillées ou de modelé numérique à partir de photographies de haute résolution en retraitant les données.

4. Une fatwa est un avis religieux juridique donné par un spécialiste de la loi islamique sur une question particulière. Ici, elle a été émise par les Oulémas du Conseil de Rabat car toute sépulture doit recevoir un rite de mise en terre.

5. Paul Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Le Seuil, 2003, pp. 175-180