La scuola come una piccola città

Ginnasio di Locarno 1959

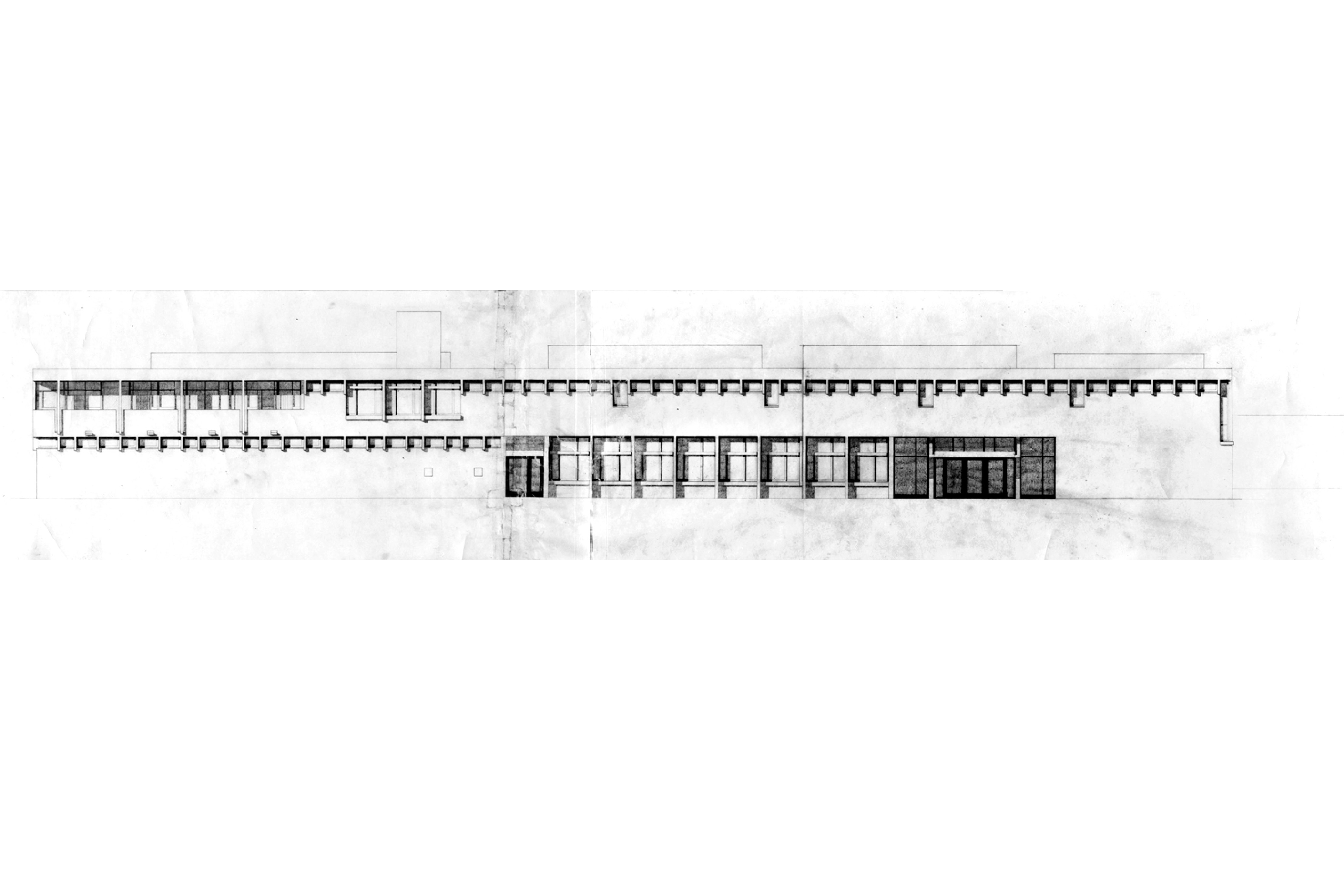

Rileggere oggi il ginnasio di Locarno di Dolf Schnebli significa ritornare alle origini di una stagione straordinaria per l’architettura ticinese. Realizzato nei primi anni Sessanta e restaurato tra il 2000 e il 2002, l’edificio esprime con coerenza e sensibilità l’idea di scuola come piccola città — un progetto fondativo, dove spazio, luce e materia dialogano in un equilibrio raro tra rigore costruttivo e apertura civile.

L'edificio è stato restaurato nel 2000-2002 a cura di Francesco Bardelli, Michele Bardelli, Marco Büchler.

Dolf Schnebli nel 1959 vinse il suo primo concorso pubblico (il decimo a cui partecipava), quello per la realizzazione del nuovo ginnasio di Locarno. L'inizio degli anni '60 fu una stagione di notevole sviluppo demografico, accompagnato da un rinnovato interesse per la ricerca architettonica. Schnebli trovo in Ticino una committenza aperta ed interessata, che gli permise di sviluppare un progetto di assoluto pregio, capostipite di quella ricerca architettonica che trovo in Ticino terreno fertile proprio nella costruzione di istituti scolastici.

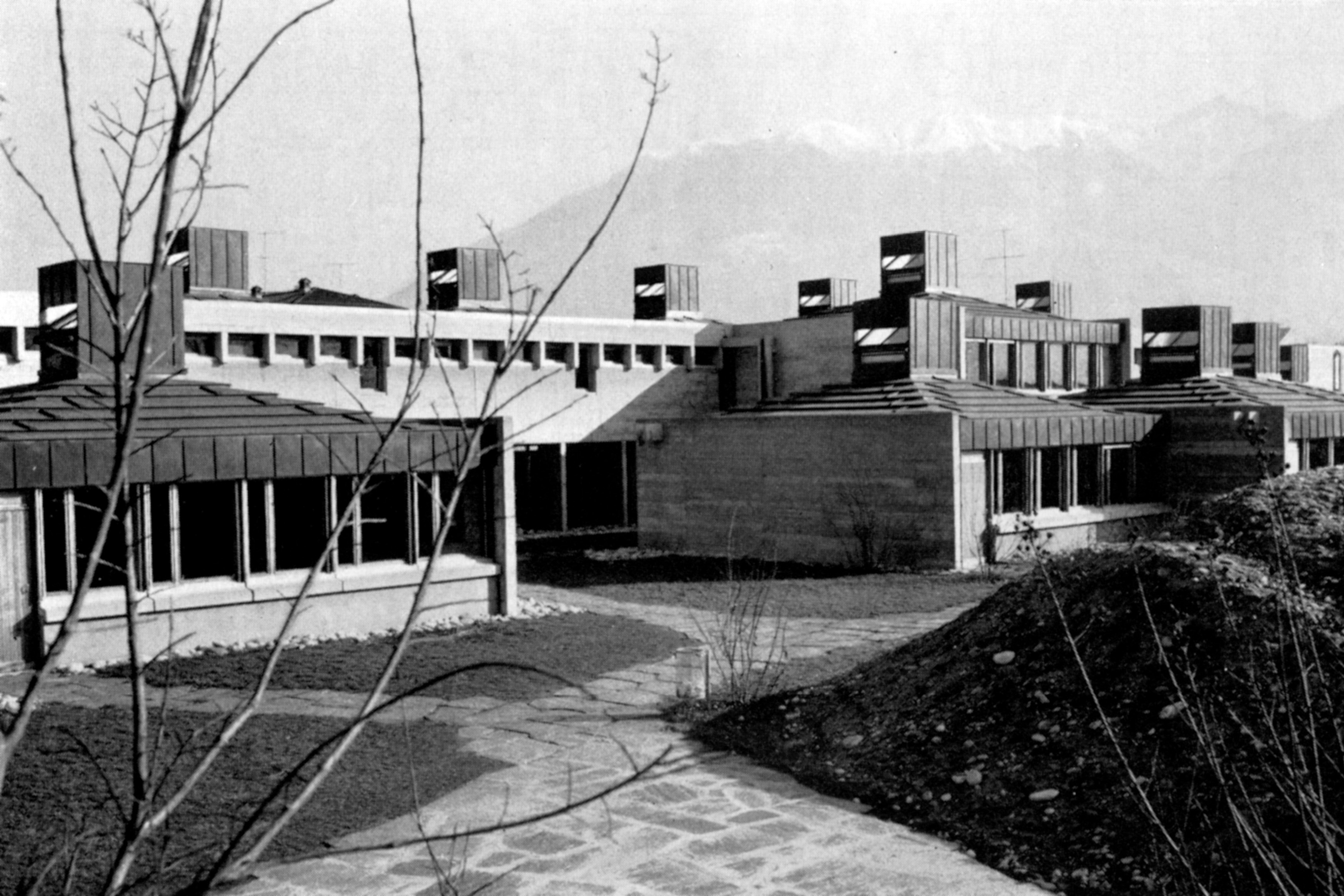

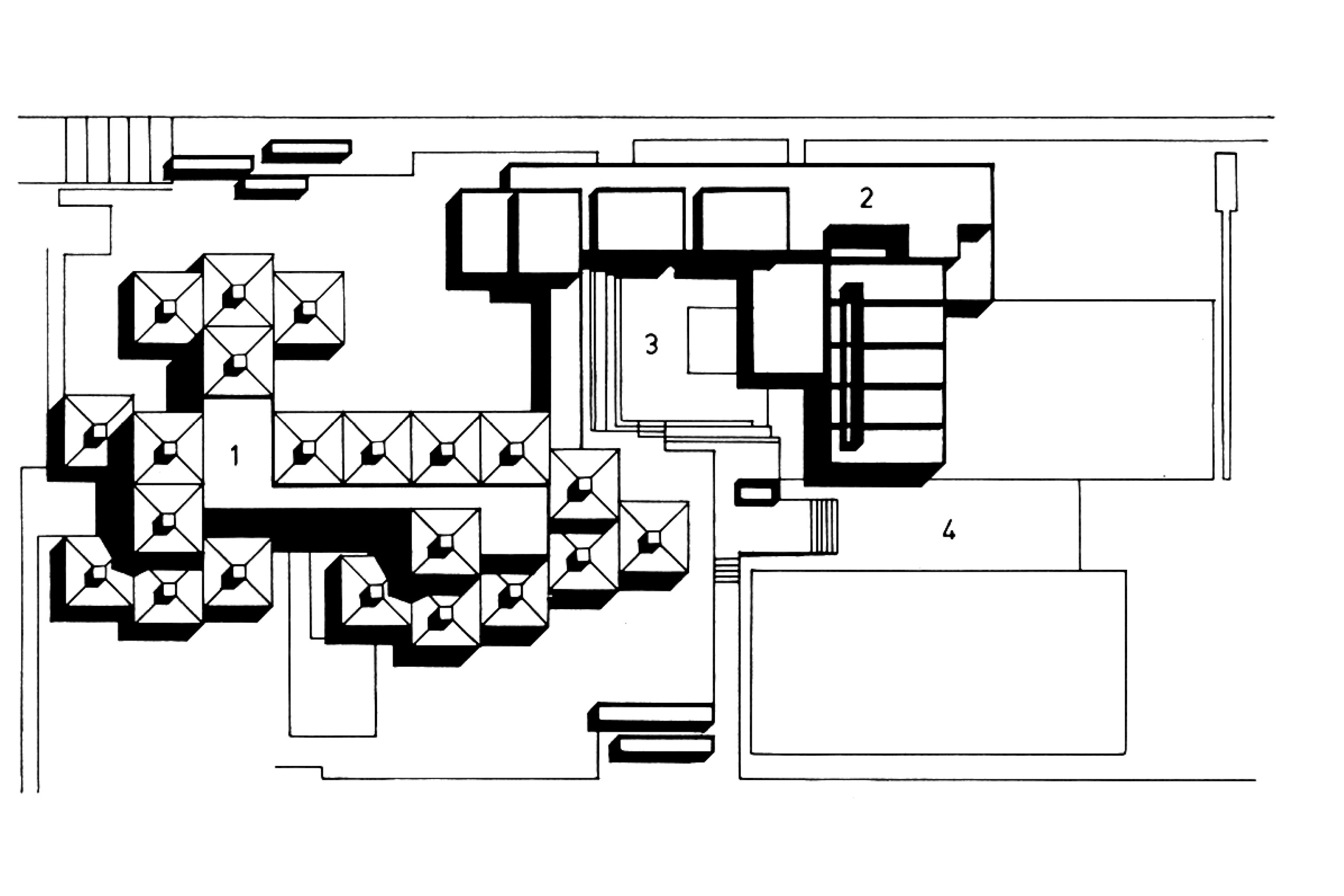

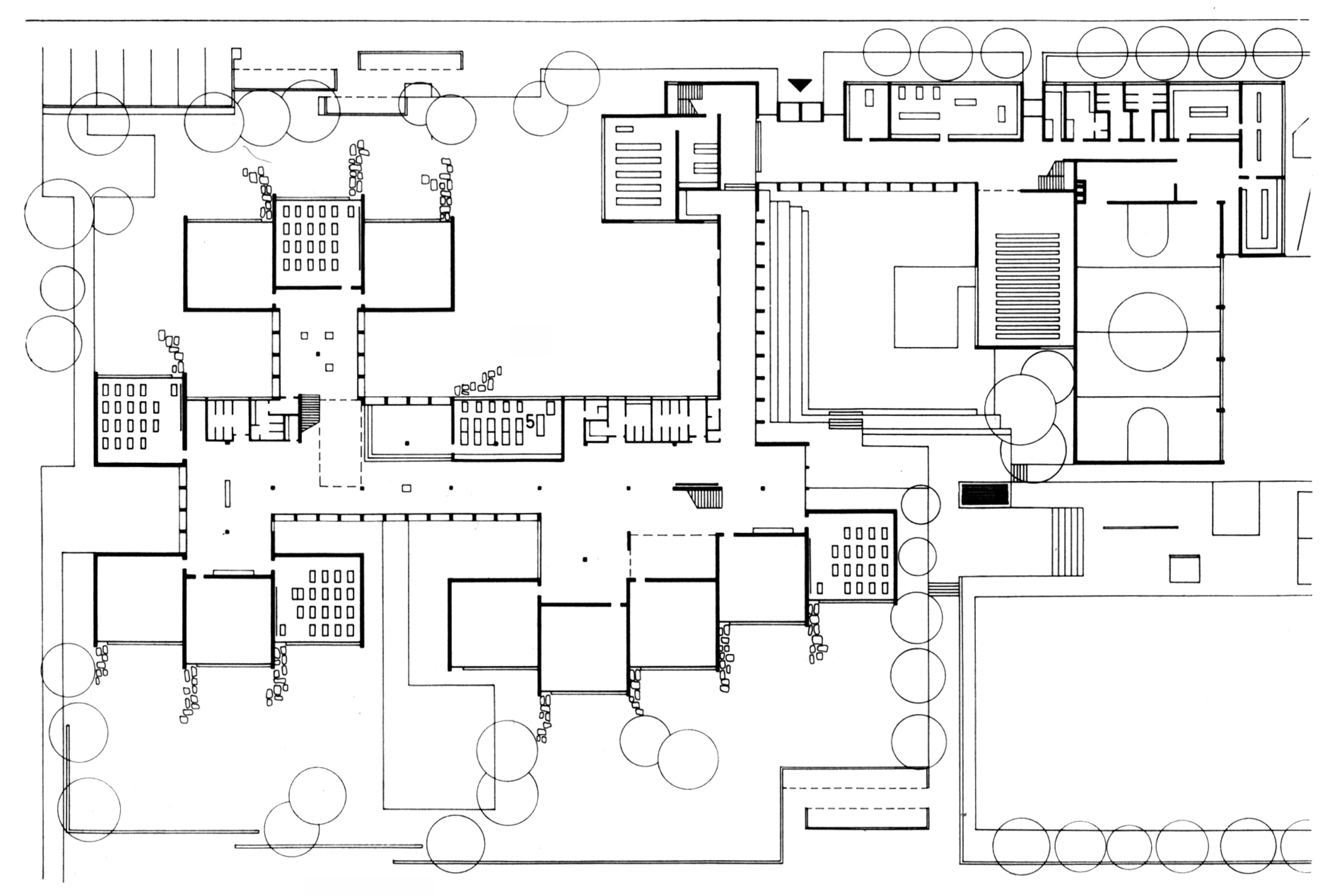

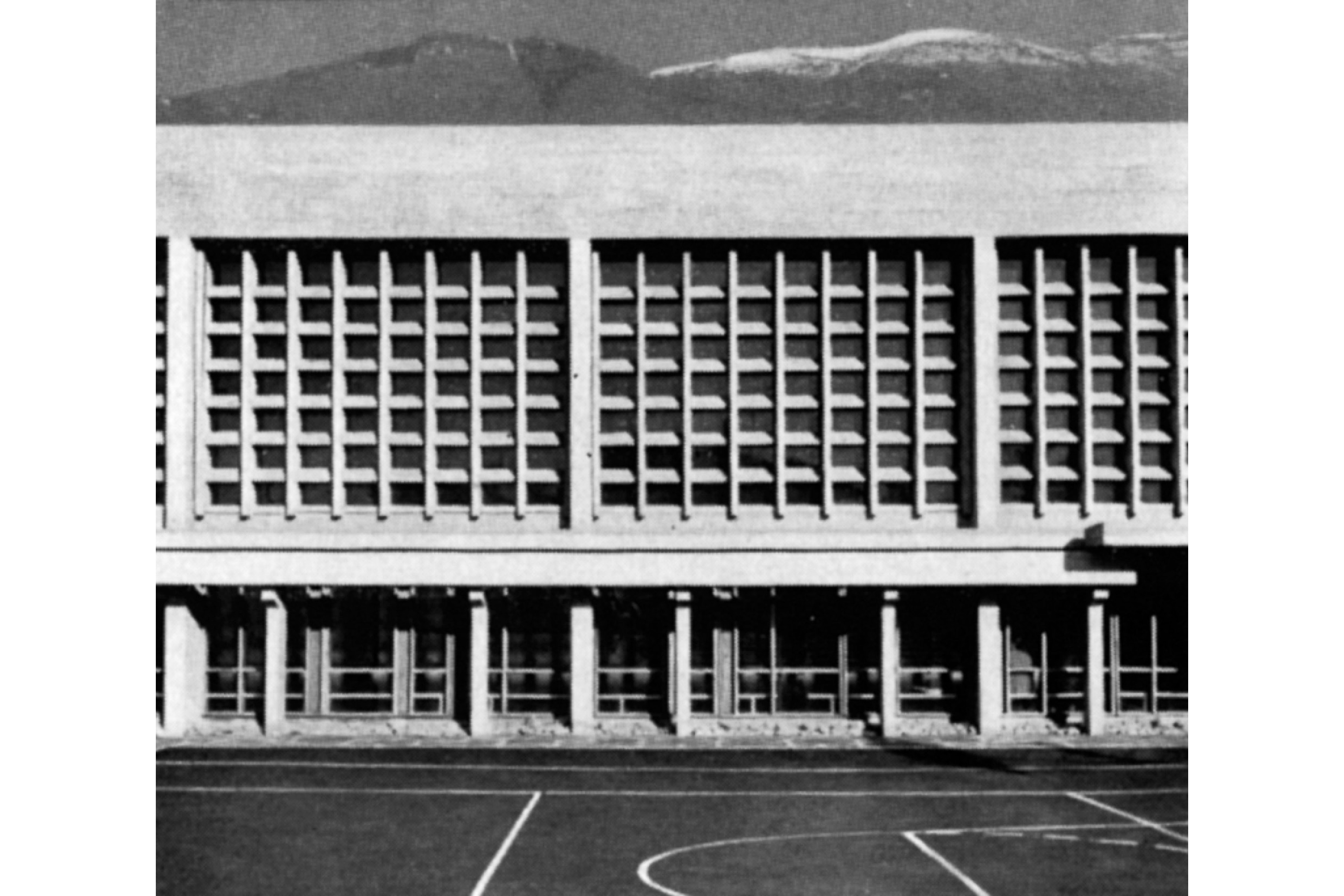

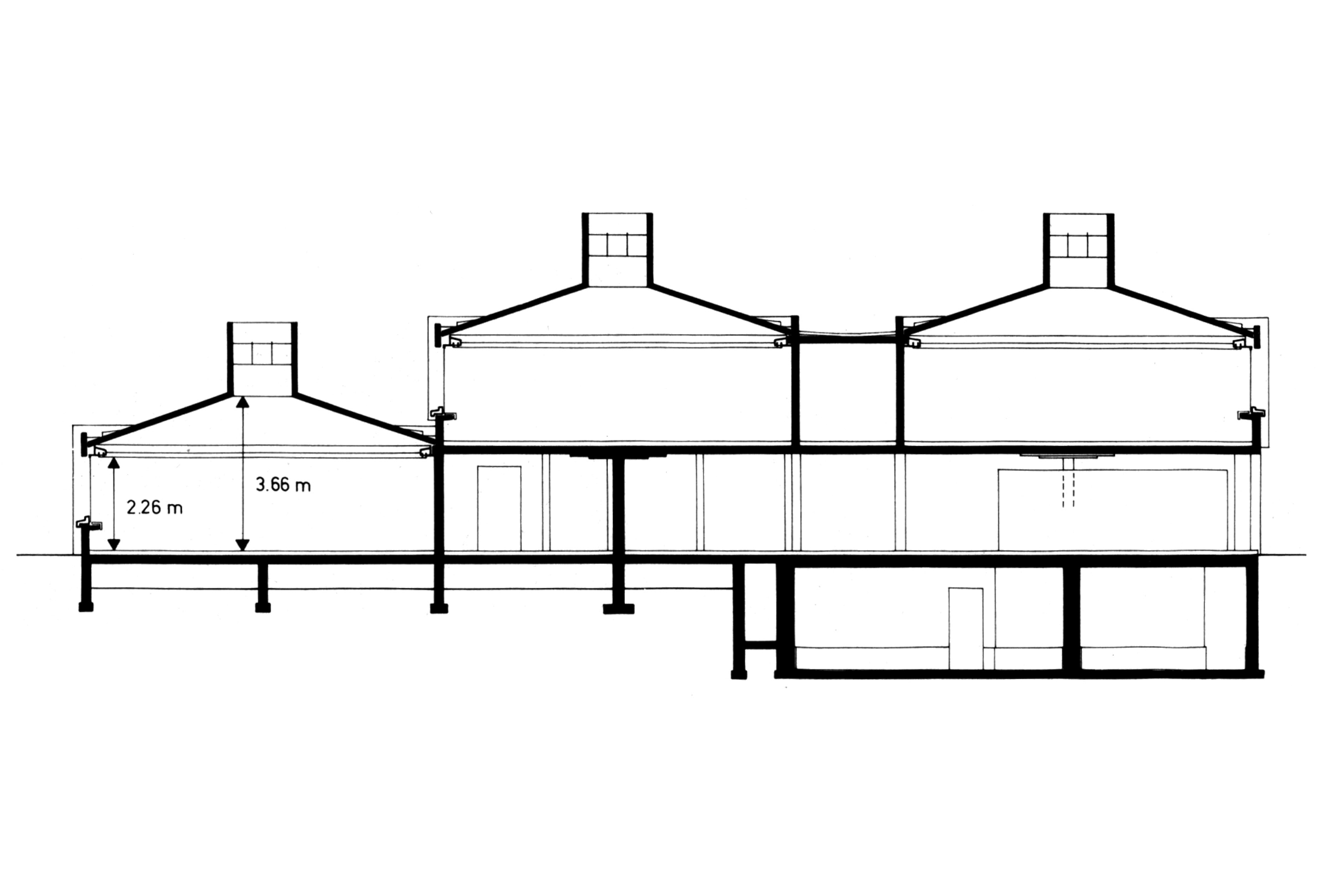

Ispirato anche dai suoi ricordi di viaggio in Oriente, Schnebli immagino la nuova scuola come una «casa aperta», quasi una piccola città, organizzata in due settori principali: quello denominato «comune», con (a sud la palestra con gli spogliatoi, e ad est in corrispondenza dell'entrata, l'aula magna e gli spazi amministrativi al piano terreno e le aule speciali al primo piano), e quello denominato «scuola» (a nord ovest, con gli articolati volumi delle aule di classe, le «singole case» della città). Al centro, una piazza a forma di anfiteatro. In questa scuola Schnebli ha saputo abbinare alla qua lita dei singoli spazi didattici (basti pensare alle aule di classe a pianta quadrata, con la copertura piramidale ed il lucernario centrale a garantire la luce zenitale) zone collettive di grande ricchezza spaziale, caratterizzate dalla luce naturale e dal rapporto diretto con l'esterno. La ricchezza compositiva è messa poi costantemente in valore dalla ricercatezza dell'esecuzione, che fa di questo edificio un raro esempio di coerenza architettonica. Percorrendo la scuola, ci si rende conto di come essa sia stata concepita non solo organizzando in modo preciso delle piante capaci di soddisfare esigenze funzionali, ma pensando in modo specifico all'articolazione dei volumi, in tre dimensioni, con una ricerca costante di un «delicato» rigore nella scelta dei dettagli e dei materiali. II risultato è una scuola di assoluto valore, una delle più interessanti fra quelle costruite a sud delle Alpi, sicuramente una delle opere più significative del vasto repertorio di Dolf Schnebli. Da via Varesi si accede al corpo principale degli spazi comuni; un basso portico d'entrata conduce all'atrio principale, un grande spazio che si sviluppa in altezza con un soffitto che si alza a gradoni (siamo sotto le aule di scienze) e si apre verso la piazza, l'anfiteatro attorno al quale si articolano i diversi volumi. Gli spazi amministrativi (portineria, segretariato, direzione) formano un volume più basso, staccato dal soffitto, che conduce all'aula magna, aperta anch'essa sulla piazza centrale, e al blocco della palestra, che chiude la scuola verso sud. Alle due estremità del corridoio le scale portano al piano superiore, alle aule speciali (disegno, scienze e educazione alimentare) e all'appartamento del custode.

Dall'atrio si sviluppa un lungo corridoio, che delimita a nord la corte principale, e che porta al settore delle aule di classe: 21 «case» quadrate, disposte su due piani e collegate da spazi comuni articolati in pianta ed in alzato, aperti sugli spazi verdi che attorniano la scuola, di una qualità ed una ricchezza sorprendenti.

La stessa cura prestata agli spazi e alla luce che li genera e dedicata al sapiente uso dei materiali e allo studio di tutti i dettagli costruttivi. Alle strutture portanti in calcestruzzo armato a vista Schnebli abbina con maestria pochi materiali naturali, esaltati nella loro sincerità: la pietra utilizzata per i pavimenti degli spazi «pubblici» (lastre grezze nei corridoi, lastre levigate nella sala multiuso, ciottoli di fiume nell'anfiteatro centrale che rimanda direttamente a Piazza Grande); il legno dei serramenti, dei rivestimenti murali e delle porte, dei soffitti delle aule speciali e dei tetti delle aule di classe; il cotto nelle aule (con i pavimenti in cotto fiorentino levigato ed i rivestimenti delle pareti in tavelle chiare della Svizzera centrale); ii rame per le coperture a falda. L'attenzione al dettaglio costruttivo e sorprendente, e caratterizza tutto l'edificio: dagli elementi prefabbricati in calcestruzzo (i pilastri di facciata, le scale, i diversi doccioni e pluviali che mostrano il cammino dell'acqua dai tetti al suolo, i lavabi delle aule, ecc.) ai serramenti lignei dei corridoi, con i particolari sportelli per garantire la ventilazione naturale, agli appendiabiti e portaombrelli in acciaio zincato, con l'abbassamento del pavimento a raccogliere l'acqua, ai corrimani, alle lampade e agli arredi (banchi e sedie) disegnati con Klaus Vogt: una lezione per ogni appassionato di architettura.

Alla fine degli anni '90 la scuola, pur mantenendo intatto ii suo fascino, ha richiesto dei consistenti interventi di manutenzione, tali da ripristinare la qualità originale di quelle parti dell'edificio che avevano subito trasformazioni inadeguate nel corso degli anni, adattandola nel contempo alle nuove esigenze didattiche; un'aula di disegno e stata trasformata in biblioteca, e nel vecchio appartamento del custode si sono potuti ricavare dei locali che erano stati aggiunti occupando in modo assolutamente improprio parte dei corridoi.

È stato necessario sostituire alcuni elementi compromessi dal tempo (le travi portanti sopra le finestre delle aule, i serramenti delle stesse, i rivestimenti interni dei corridoi, ecc.), restaurarne altri (gli eleganti serramenti dei corridoi e delle parti comuni), rimediare a degli interventi di manutenzione eseguiti senza la necessaria attenzione (tinteggi non corrispondenti a quelli originali, sostituzione di alcuni pavimenti con materiali estranei), e riproporre degli elementi di dettaglio o di finiture che erano stati eliminati o sostituiti in modo improprio (i paracolpi e le cartelle delle serrature delle porte e le lampade, sia quelle puntuali delle aule che quelle nei corridoi, ecc.).

Infine, sono stati restaurati gli importanti interventi artistici, eseguiti negli anni '60.in collaborazione con Schnebli: le pitture di Massimo Cavalli, Livio Bernasconi, Flavio Paolucci, Pietro Travaglini, Renzo Ferrari e Max Marti, le sculture di Max Weiss e Pierino Selmoni, gli arazzi di Silvia Heyden-Stucki.

II lavoro di restauro, sicuramente una novità in Ticino su uno stabile di quel periodo, e stato possibile anche grazie all'ampia documentazione disponibile, fornita sia dal committente (la Sezione della logistica), sia dallo studio Schnebli (al momento della costruzione della scuola furono disegnati centinaia di piani e di dettagli, tutt'ora reperibili).

Dopo una prima fase di studio, durante la quale sono stati eseguiti degli interventi campione con la consulenza e la supervisione di Dofl Schnbli (la sostituzione di una trave delle aule, il restauro di un serramento dei corridoi, la pulizia e la levigatura delle tavelle di rivestimento delle aule, ii rifacimento di una parte di rivestimento dei corridoi), e iniziato ii restauro conservativo vero e proprio. Tutto ii lavoro e stato organizzato in sette diverse tappe esecutive, senza mai interrompere l'attività della scuola, e si è protratto per 2 anni, iniziando dalle aule di classe (a gruppi di 4-5 aule per volta), per concludersi con ii settore degli spazi comuni.

Al termine del restauro, Dolf Schnebli, sempre disponibile e attento a quanto stavamo facendo, si è dimostrato particolarmente soddisfatto del lavoro svolto; in occasione di una gita in Ticino con il suo studio di Zurigo, ha insistito perché fossimo noi a presentare ai suoi collaboratori il «ginnasio» di Locarno, restaurato, a suo dire, con grande rispetto: non potevamo ricevere ringraziamento migliore.

The school like a small city

Dolf Scnebli won his first public competition in 1959 (after only 9 attempts) for the construction of Locarno's new secondary school. Inspired in part by his journeys in the Orient, Schnebli conceived the new school like an "open house': almost a small city, organized in 2 main sectors. The so-called "common" one comprises the gymnasium and changing rooms to the south, close to the entrance, the main hall and administration on the ground floor and the special classrooms on the first floor. The other sector, "school': to the northwest contains the articulated volumes of the classrooms, the city's "houses". In the centre of the scheme is an amphitheatre-shaped piazza. In this school, Schnebli succeeded in combining the quality of the individual spaces with collective areas of great spatial richness. This derives from the use of natural light and their direct relation to the exterior. The richness of the composition is constantly highlighted by the detail in the execution that makes this building a rare example of architectural coherence.

FONDAMENTA

A oltre un secolo dalla fondazione della rivista, allora pubblicata con il titolo Rivista Tecnica, presentiamo Fondamenta: una selezione di articoli e saggi di critica, architettura e ingegneria, oggi resa disponibile in formato digitale, scaricabile gratuitamente. Il dossier raccoglie contributi che, nel corso del tempo, hanno segnato lo sviluppo della nostra piattaforma di informazione, offrendo prospettive autorevoli, analisi di rilievo e riflessioni su tematiche che mantengono la loro attualità a distanza di decenni. Con Fondamenta si intende valorizzare il patrimonio culturale della rivista e al contempo stabilire un legame di continuità con le sue future evoluzioni.

L'articolo è stato tratto da Archi 03|2010, Dolf Schnebli in Ticino, le prime opere.