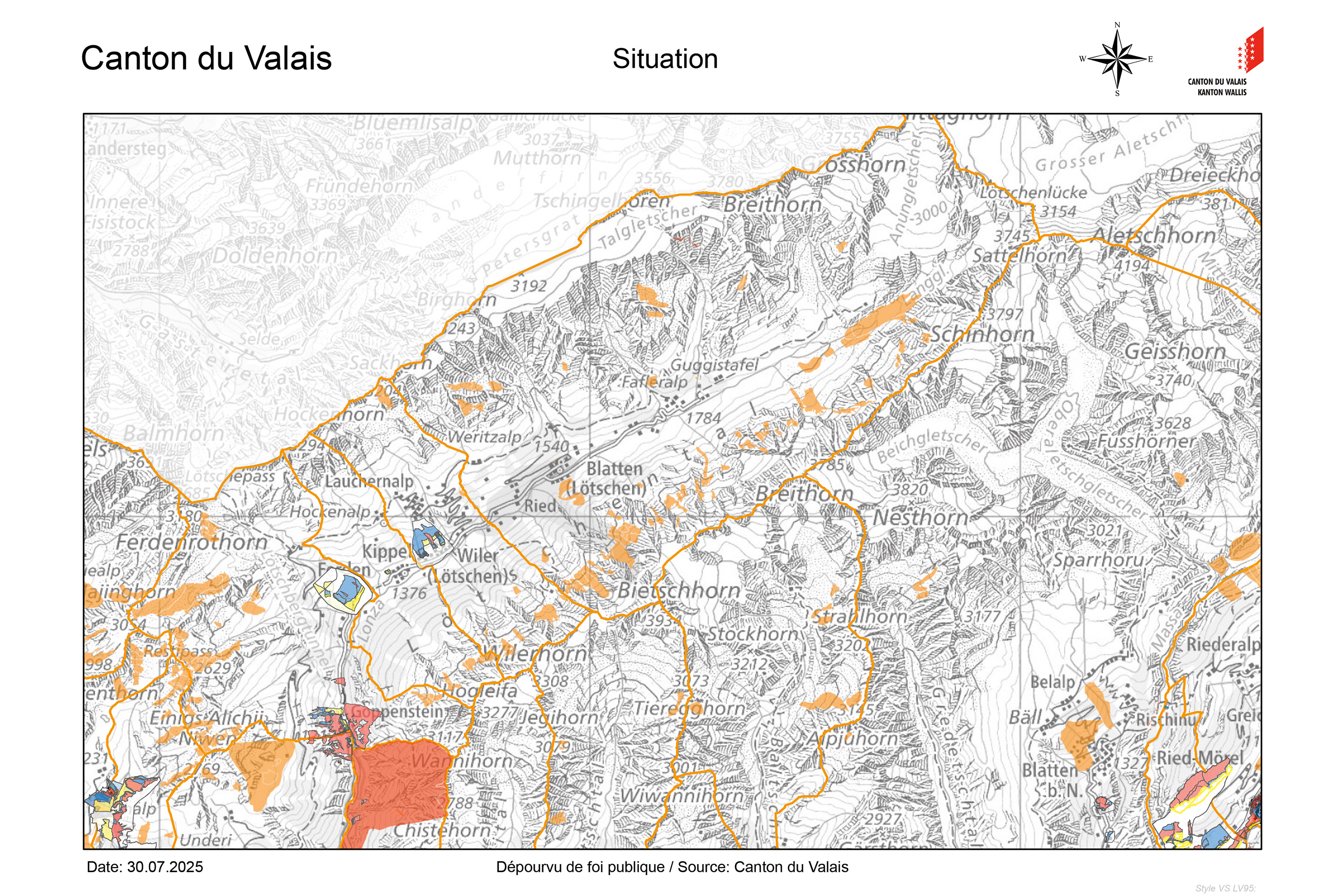

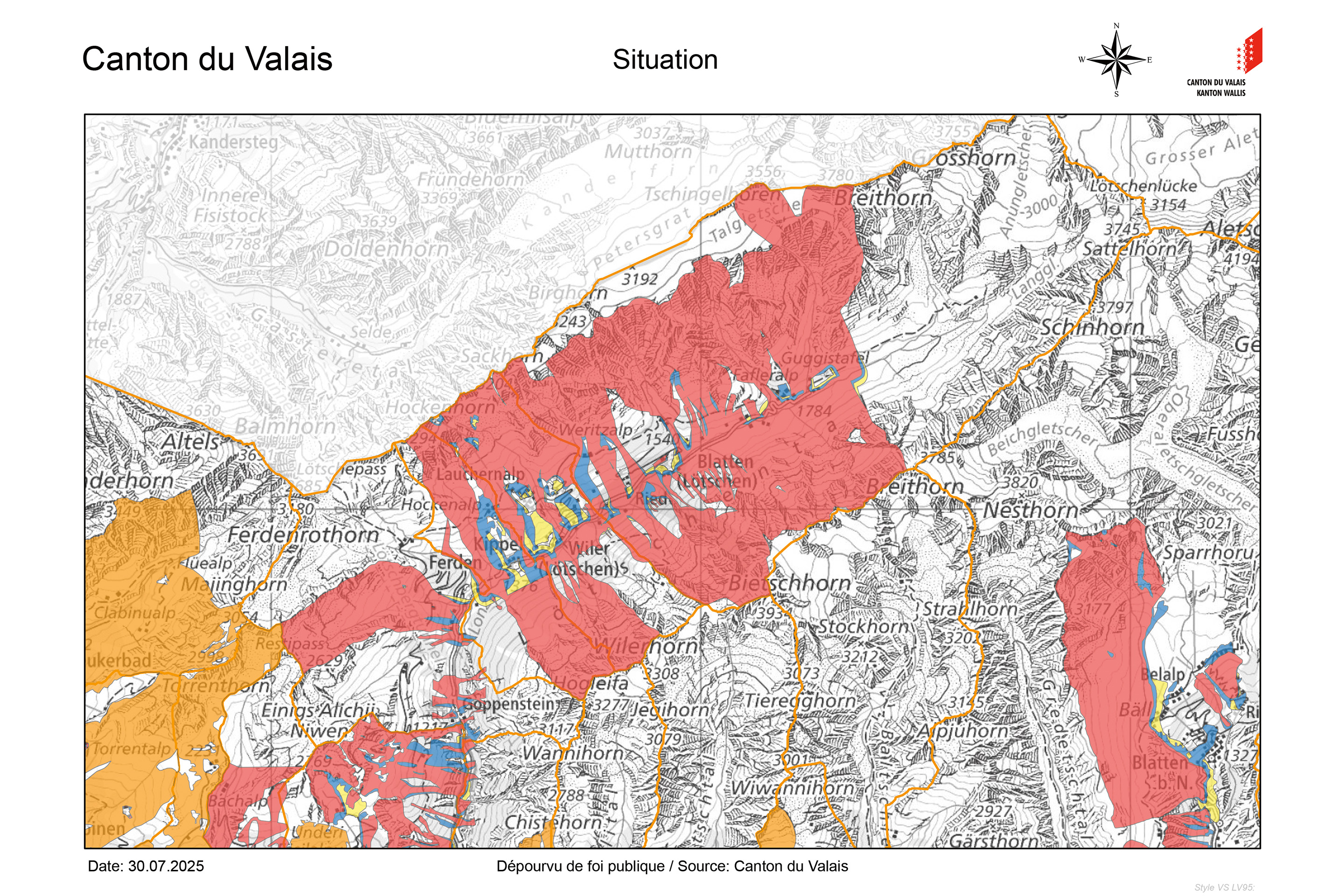

Après Blatten, le Valais sous pression

Les récents événements géologiques en Valais et dans les Grisons, dont Blatten a été le point d’orgue, ont montré la vulnérabilité du territoire et des ouvrages de protection face à une montagne qui se transforme rapidement sous l’effet du réchauffement climatique. Après Blatten, on s’arrête, on réfléchit?

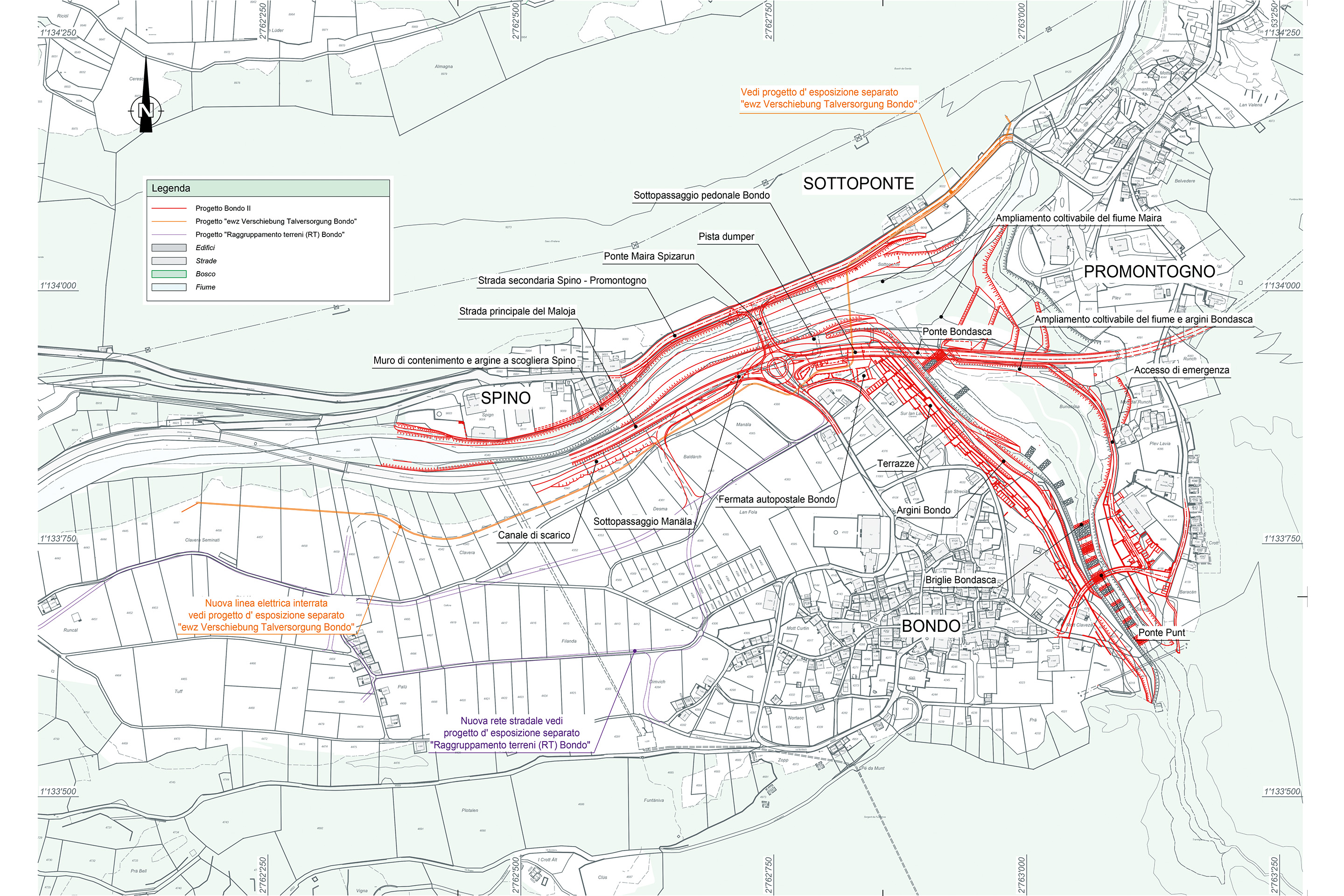

Quelques semaines après la catastrophe de Blatten, le président de la commune Matthias Bellwald a annoncé sa feuille de route pour reconstruire le village d’ici 2030: déblayer, rétablir l’accès aux hameaux de Weissenried et Eisten, les agrandir, reconstruire en partie l’ancien centre-bourg puis l’étendre sur quelques nouvelles zones situées sur le versant opposé au glacier1. Ce programme d’urgence, autant pragmatique (rétablir les accès, reloger les habitants) que symbolique (nous sommes plus forts que la montagne) rappelle les réactions des municipalités après les catastrophes de Gondo (VS) en 2000 et Bondo (GR) en 2007: reconstruire, aller de l’avant, s’étendre.

L’impossible débat

Mais dans quelle direction et pour quelles populations, quand la sécurité dans les Alpes suisses semble partout remise en question? En Valais et dans les Grisons, les phénomènes géologiques – éboulements, laves torrentielles, glissements de terrain, mais aussi inondations en plaine –, accentués et accélérés par le réchauffement climatique, se multiplient, détruisant des infrastructures et des constructions et rendant certaines vallées inaccessibles plusieurs fois par an (Anniviers, Lourtier, Zermatt, Saas-Grund…). Les conditions d’habitabilité se durcissent tandis que les travaux et investissements nécessaires à la protection des populations et au maintien des activités économiques sont toujours plus lourds, sans que leur efficacité soit partout démontrée. Malgré l’enchaînement des catastrophes, qui justifierait une réflexion de grande ampleur dépassant la seule gestion des risques2 pour interroger plus largement la manière dont les Alpes sont habitées, aménagées et exploitées, le statu quo règne, les mêmes problèmes appelant les mêmes solutions.

Le débat même semble impossible, ou reste caricatural. Après Blatten, Beat Balzli, rédacteur en chef de la NZZ am Sonntag3 s’est attiré les foudres de nombreux Valaisans en réactivant le vieux clivage «urbains du Plateau qui paient/montagnards qui profitent»: «Puisque ces événements vont se multiplier en raison du climat, ils remettent en question la volonté de payer pour le mythe des Alpes, qui façonne l’identité nationale», mythe subventionné d’une montagne habitée, vivante, cultivée.

«Politiquement, il y a un très large consensus pour garantir que l’on puisse habiter partout en Valais avec le même degré de service, quels que soient les coûts nécessaires et sans charges supplémentaires»4, estime Lucien Barras, architecte-urbaniste associé du bureau Nomad à Sion. Ce qu’a confirmé Sidney Kamerzin (Centre, conseiller national valaisan au Parlement fédéral) sur la RTS, quelques jours après la catastrophe: «C’est un droit fondamental en Suisse de décider de l’endroit où on veut vivre. On ne peut pas aujourd’hui délocaliser des populations entières et les déporter, si j’ose le terme, dans d’autres régions.»5 Sur le sujet, le point Godwin est vite atteint…

«La question de la relocalisation de biens et d’habitations, comme celle du coût des mesures de protection est encore taboue, mais elle risque de s’imposer dans le débat avec la recrudescence de ce type d’événements»

Christophe Clivaz

«La question de la relocalisation de biens, d’équipements, d’habitations, comme celle du coût des mesures techniques de protection est encore taboue, résume Christophe Clivaz (Les Verts, conseiller national valaisan au Parlement fédéral). Mais elle risque de s’imposer petit à petit dans le débat public avec la recrudescence de ce type d’événements. Il faudra notamment se demander si on a les moyens d’avoir des voies d’accès de très bon niveau toute l’année ou si certaines zones seront toujours habitables à l’avenir.»6 Autrement dit, le paradigme de l’habitabilité «à tout prix» n’est plus soutenable, tant en termes financiers, qu’environnementaux et sociaux. Et si le réchauffement accélère encore les catastrophes, ce qui est fort probable, il faudra de toute façon réfléchir aux alternatives à offrir aux futurs réfugiés climatiques des Alpes.

Croissance + dangers = risques

Le Valais n’est pas une «friche alpine» au sens de la typologie développée par Herzog & de Meuron et consorts dans La Suisse, portrait urbain (2005)7, soit une zone en déclin démographique, éloignée des réseaux de villes, sans industrie touristique, soumise à un processus d’émigration continu. C’est au contraire un canton en pleine croissance démographique (+2,4% en 2023, 1er de Suisse) et cette croissance ne se limite pas à la plaine du Rhône. L’urbanisation remonte sur les coteaux, voire la moyenne montagne, selon un phénomène de périurbanisation lié à la fois au manque de terrains en plaine (limites des surfaces d’assolement), à la crainte des inondations et à la recherche de fraîcheur en altitude. Cette expansion s’est trouvée encore renforcée par l’effet Covid qui a vu migrer vers les hauteurs des ménages en quête d’un autre mode de vie, qu’ils soient télétravailleurs ou pendulaires. Plus haut encore, les stations continuent d’attirer les skieurs et désormais les autres sportifs (parapentistes, vététistes, traileurs) du monde entier. Vallées secondaires et sommets sont fortement dépendants de la colonne vertébrale de la vallée du Rhône, pour le travail, l’école, les activités, la santé, donc des routes d’accès, elles-mêmes soumises aux risques d’éboulement, de laves torrentielles et de crues.

Ainsi, d’un côté, la croissance se poursuit, de l’autre, les dangers s’accroissent sous l’effet du réchauffement climatique. Résultat: les risques menacent toujours plus de biens et de personnes, mettant le canton, à l’exception de certaines vallées isolées, sous pression. Comment, alors, limiter l’exposition des populations aux risques? Jusqu’à présent, les réponses ont toujours été les mêmes: construire des ouvrages toujours plus grands et plus chers (digues, filets de protection, ponts, tunnels, téléphériques). Des réponses infrastructurelles qui font l’impasse sur d’autres approches: repenser la configuration territoriale, déplacer des équipements, renoncer à ouvrir de nouvelles zones à bâtir.

Construire mieux et aux bons endroits

«Nous construisons contre la nature et, de temps à autre, elle se révolte, affirmait Vincent Pellissier, alors ingénieur cantonal du Valais, dans un entretien au Temps en 20188. Elle nous rappelle que nous habitons en plein cœur des Alpes et qu’elle est plus forte que nous (…) Nous ne pouvons pas agir sur les aléas climatiques ou naturels dans un milieu alpin, nous devons donc nous concentrer sur la vulnérabilité de notre système. Il faut construire mieux et aux bons endroits.» Partisan d’une nouvelle approche de la gestion des risques, reconnectée à «l’esprit du lieu», il estimait en 20249 que l’approche actuelle – dimensionner toujours plus grand et plus fort que la nature pour se protéger –, héritée des Trente Glorieuses, avait montré ses limites face aux événements exceptionnels qui surviennent plus souvent. «La réflexion à mener n’est donc pas de savoir si l’on doit abandonner des pans de territoires, mais de savoir comment, avec notre arsenal de mesures de gestion de risque, nous souhaitons les aménager.»

"En Valais, l’augmentation démographique et la volonté de croissance des communes ont toujours guidé le développement, alors qu’il faudrait se demander : quelle est la capacité de notre environnement ? Jusqu’à quel point peut-on l’habiter ?"

Emmanuel Revaz

Emmanuel Revaz (député au Grand Conseil valaisan, chef du groupe des Vert·e·s) va dans le même sens: «Un aménagement du territoire intelligent est notre meilleur rempart contre les dangers naturels actuels et futurs pour éviter des pertes humaines, matérielles et financières. En Valais, l’augmentation démographique et la volonté de croissance des communes ont toujours guidé le développement, alors qu’il faudrait se demander: quelle est la capacité de notre environnement? Jusqu’à quel point peut-on l’habiter? Et faire en sorte que ce soient désormais les contraintes et les ressources des territoires qui guident son aménagement et non l’inverse.»10

Que peut l’aménagement du territoire?

Dans ce domaine, le Valais a longtemps fait figure de mauvais élève avec ses zones à bâtir surdimensionnées définies en dépit des réalités topographiques et géographiques, des ressources et des risques. Une récente enquête de Radio SRF a par ailleurs montré que le canton était «le champion des autorisations de construire en zone rouge.»11

Bon gré, mal gré, il s’est pourtant doté d’un arsenal législatif et réglementaire – la LAT1 (2015), la Lex Weber (2016), les cartes de dangers12, le Concept cantonal de la mobilité 2040 (2018), la Conception paysage cantonale (2022) – qui devrait lui permettre de mieux maîtriser l’aménagement de son territoire. Pourtant, d’une part, ces outils tardent à être mis en œuvre, d’autre part, l’incertitude liée au réchauffement complexifie la planification à long terme.

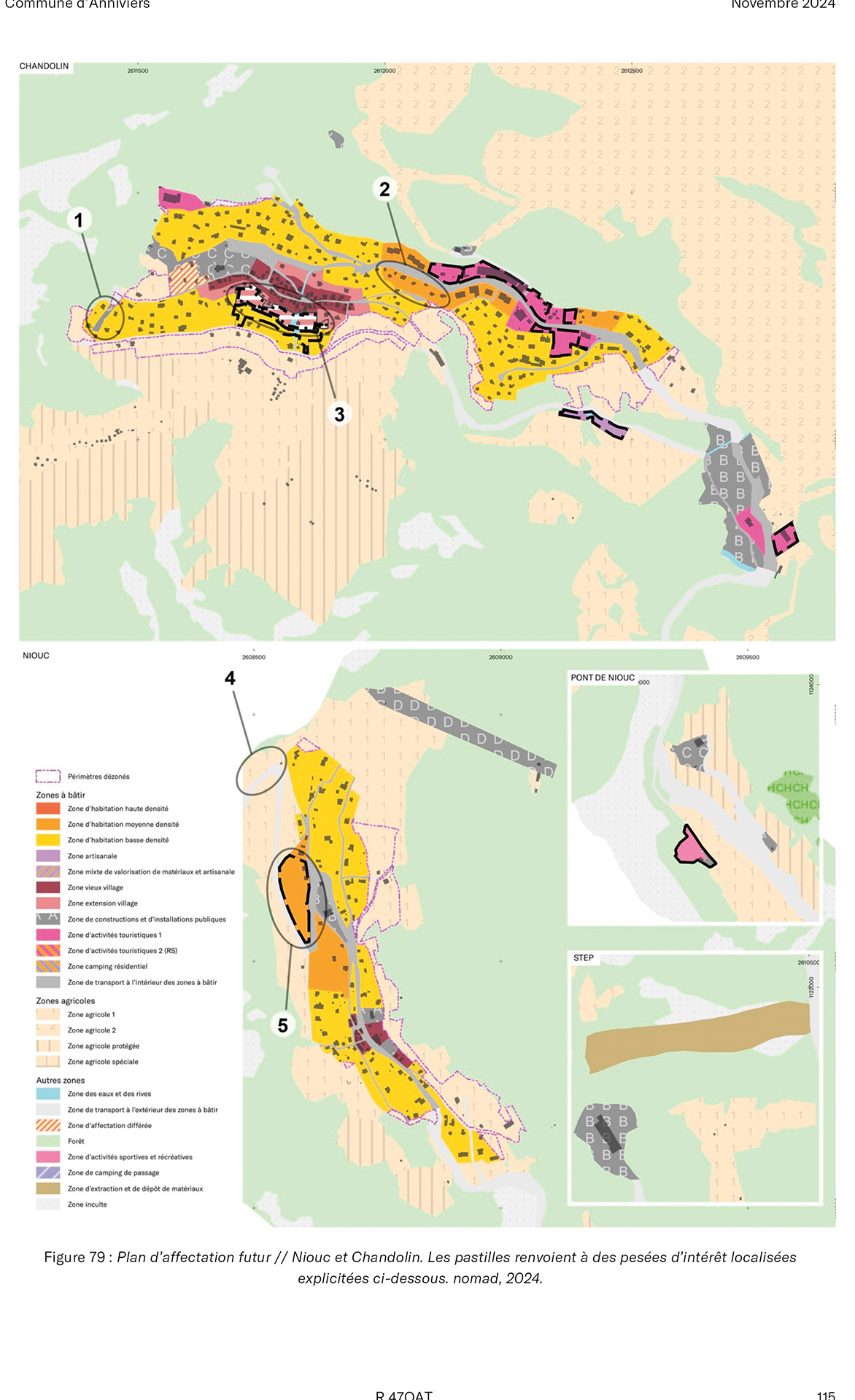

Si le plan directeur cantonal a été révisé en 2019 pour intégrer la LAT1, les communes n’ont pour la plupart pas encore mis à l’enquête leurs plans et règlements (PAZ/RCCZ). Certaines révisions sont engagées depuis plusieurs années pour rattraper des décennies d’inaction et mettre à jour les données. Lucien Barras précise: «Les plans de zones actuellement en force datent pour la plupart des années 1980-1990. Ils ne sont plus en phase avec la réalité du terrain (dangers, nature, forêt...) qui est par nature dynamique. La mise à jour simultanée de toutes ces ‹couches› de données et leur bonne coordination est complexe, prend du temps et exige de nombreux arbitrages.» En attendant, les communes se trouvent dans un entre-deux instable, avec des documents de planification obsolètes et dans la perspective de nouveaux pas encore homologués13.

Quant au Concept cantonal de mobilité 2040, il est en cours de mise en œuvre. La dimension un rien provocatrice de sa mesure phare avait fait grincer des dents lors de sa publication en 2018: réduire d’un tiers le réseau routier cantonal – fortement soumis aux dégradations – que le Canton n’a plus les moyens d’entretenir. 200 km de routes ont déjà été déclassés. La plupart sont des routes à faible trafic qui n’avaient pas vocation à figurer dans le réseau cantonal et ont été transférées aux communes avec leur accord. Les routes cantonales seront quant à elles réparties en «classes de desservance», auxquelles correspondent différents niveaux d’entretien. Ces différentes mesures auront un impact sur la qualité de desserte de certains territoires, questionnant de fait leurs capacités de développement.

Si tous ces documents tiennent compte des cartes de danger, la question se pose aussi de la fiabilité de ces cartes dans un contexte d’incertitude croissante liée aux effets du réchauffement. Pour Lionel Bagnoud, géographe-urbaniste associé du bureau Nomad, les cartes actuelles sont parfois basées sur des modèles qui sous-estiment l’intensification des phénomènes. Et face à des transformations rapides de la montagne, elles devront être fréquemment mises à jour, plus souvent en tout cas que les plans et règlements dont la durée de vie prévue par la LAT est de 15 ans.

Le Valais peut-il alors encore se développer sans s’exposer aux risques? Dans les secteurs habités, faut-il anticiper dès maintenant des relocalisations?

Anticiper

Dans l’histoire, les populations valaisannes se sont déplacées, en quête de meilleures conditions de vie ou sous la contrainte des catastrophes naturelles14. Ces dernières années, des équipements ont dû être relocalisés: la commune d’Anniviers a déplacé son terrain de foot de Mission à Vissoie suite au débordement de la Navizence en 2018; le 13 juillet 2025, le camping d’Arolla, menacé par les crues, a été définitivement fermé – sans solution de repli pour l’instant. Le phénomène est en réalité global: en 10 ans, 220 millions de personnes ont été déplacées de force par des catastrophes climatiques15. Pour éviter ces décisions subies, dans l’urgence, et sans concertation, il faudrait dès maintenant envisager ces options.

En France, dans un contexte certes très différent, mais sur des problématiques de risques similaires, l’État a lancé depuis une quinzaine d’années une stratégie de «reconfiguration territoriale» sur ses littoraux – euphémisme qui désigne, entre autres, le recul de l’urbanisation – face aux risques de submersion marine16. Il s’agit non plus de lutter contre la mer à coups d’ouvrages de protection, mais de vivre avec elle. Plusieurs projets pour repenser le rapport au littoral et l’organisation territoriale à l’échelle intercommunale, associant la population et les acteurs locaux concernés sont en cours, qui impliquent notamment des relocalisations de biens et de personnes. Ils se heurtent évidemment à des réticences et à de nombreux sujets complexes (indemnisations, recherche de foncier…) mais le débat est sur la table et les projets sont lancés, même s’ils prendront du temps.

Blatten, point de bascule?

Blatten, plutôt qu’une énième catastrophe appelant toujours les mêmes réponses, pourrait marquer un tournant et engager un grand moment de réflexion collective pour reconsidérer la manière dont on habite et on exploite la montagne.

La révision en cours des plans communaux est une formidable opportunité de repenser l’aménagement du territoire à l’aune des risques, des ressources, du paysage et non du seul développement démographique et économique.

L’anthropologue Jean Chamel s’intéresse à la façon dont les pratiquants de la haute montagne vivent la transformation rapide de leur environnement sous les coups du réchauffement climatique. Il montre comment ils tentent de faire le deuil des Alpes qu’ils ont connues, des glaciers et de certaines pratiques, et apprennent à vivre avec cette montagne abîmée17. Ses travaux pourraient inspirer de nouvelles approches: accepter les transformations en cours, renoncer au modèle de développement qui a prévalu jusqu’à présent, pour en inventer un autre, plus humble face aux éléments. «L’avenir des Alpes ne se trouve pas dans la préservation d’un passé idéalisé, affirmait Vincent Pellissier18, mais dans l’embrassement audacieux d’un futur en constante évolution. Le véritable défi n’est pas seulement technique, mais également mental et sociétal, questionnant nos conceptions traditionnelles de propriété, de permanence et de progrès.»

La révision en cours des PAZ/RCCZ est une formidable opportunité de repenser l’aménagement du territoire à l’aune des risques, des ressources, du paysage et non du seul développement démographique et économique. À défaut de saisir cette occasion, on pourrait en arriver à d’autres extrémités: étiolement de la solidarité financière à l’échelle nationale, assurances qui n’assurent plus, biens qui perdent leur valeur, perte d’attractivité du territoire pour les habitants et les entreprises, citoyens qui mettraient en cause la responsabilité des autorités communales ou cantonales. Mieux vaut alors anticiper, se préparer, plutôt que subir.

Notes

1. «Vers une reconstruction de Blatten d’ici 2030, selon le plan dévoilé lors de l’assemblée communale», 13 juin 2025, rts.ch

2. «Le risque se définit comme la probabilité d’occurrence d’un danger combiné à son potentiel de dommages. Contrairement au danger, le risque se limite ainsi à une portion restreinte du territoire: celle des activités humaines». «De la prévention du danger à la gestion du risque», Philippe Morel, TRACÉS 3/2022

3. «Politiker in der Empathiefalle oder warum das Comeback von Blatten eine Illusion bleiben dürfte», éditorial de Beat Balzli du 31 mai 2025, nzz.ch

4. Entretien, 5 juin 2025

5. «Enjeux politiques autour de la catastrophe de Blatten: débat entre Christophe Clivaz, Sidney Kamerzin et Nicolas Kolly», Forum, 2 juin 2025, rts.ch

6. Entretien, 10 juin 2025

7. Roger Diener, Jacques Herzog, Marcel Meili, Pierre de Meuron, Christian Schmid, ETH Studio Basel – Institut pour la Ville Contemporaine (ed.), Birkhäuser, 2005

8. Vincent Pellissier, ingénieur cantonal du Valais: «Tôt ou tard, un drame humain peut survenir», 10 août 2018, letemps.ch

9. Vincent Pellissier, ingénieur cantonal du Valais: «Nous devons développer d’autres manières d’aborder les risques», 26 novembre 2024, letemps.ch

10. Entretien, 17 juin 2025

11. «Le Valais est le champion des autorisations de construction en zone rouge», 3 novembre 2024, rts.ch: selon une enquête de la radio SRF, 430 nouveaux bâtiments ont été construits en zone rouge (zone de dangers forts), normalement inconstructible, au cours des huit dernières années, notamment dans la vallée du Rhône.

12. Les cartes de dangers indiquent où les zones urbanisées et les voies de communication sont menacées par des crues, des glissements de terrain, des processus de chute et des avalanches. En Valais, les communes sont responsables de l’établissement de leurs cartes.

13. La plupart d’entre elles ont décrété des «zones réservées» pour limiter les constructions dans les secteurs susceptibles d’être modifiés, comme une sorte de moratoire, mais les dérogations restent possibles.

14. Voir notamment le site Vallesiana, emigration-valais.ch

15. «En dix ans, 220 millions de personnes déplacées de force par les catastrophes climatiques», 12 novembre 2024, lemonde.fr

16. Nous en reparlerons dans TRACÉS à l’occasion d’un dossier consacré à la submersion marine en 2026.

17. Entretien, 18 juin 2025. Jean Chamel, 2023, «Mourning Glaciers: Animism Reconsidered through Ritual and Sensorial Relationships with Mountain Entities in the Alps», Humans 3, no. 4: 239-250

18. Les Cahiers d’EspaceSuisse-romande, 03/2024