Wie wohnen Studierende in der Schweiz?

Nach Ansicht von Frédéric Frank und Nicolas Yerly von der Hochschule für Technik und Architektur Freiburg (HEIA) hinken die heute in der Schweiz erbauten Studentenwohnungen den veränderten Lebensentwürfen von Studierenden hinterher.

Die verstärkte Forschung an Schweizer Universitäten sowie öffentlich-private Partnerschaften haben das Bild von Campusanlagen in den letzten zwei Jahrzehnten nachhaltig verändert. Ein Blick auf die verschiedenen Campusse zeigt, dass ein immer grösserer Teil der Gebäude der Forschung oder verschiedenen Start-ups gewidmet ist. Diese Entwicklung ist in die Überlegungen der Architekturschaffenden eingeflossen und hat zu Anfang der 2020er-Jahre neue Visionen für Campusbauten hervorgebracht.

Auch das Thema der Qualität von Unterrichtsräumen wurde in einigen Bauten behandelt, wie beispielsweise in der Schule für Gesundheit der ZHAW in Winterthur von pool Architekten (2013–2020). Wenig beachtet blieb jedoch ein anderer Aspekt: die Studierenden selbst. Man kommt nicht umhin festzustellen, dass die Fragen, die Studentenwohnungen aufwerfen, nicht gleich innovativ angegangen wurden.

Diese Erkenntnis erweist sich als umso wichtiger, als die studentische Bevölkerung seit einigen Jahren einem beträchtlichen Wandel unterworfen ist. Gab sie Anfang der 1990er-Jahre ein noch relativ homogenes Bild ab, fällt sie heute deutlich vielgestaltiger aus. Die Grundrisse der Studentenwohnungen jedoch sind dieser Entwicklung nicht gefolgt.

Zu den grössten Veränderungen zählen die Verlängerung der Studienzeit, die vermehrt längeren Ausbildungszeiten, die Vielzahl von Studierenden, die parallel zu ihrer Ausbildung einer Arbeit nachgehen, oder die beruflichen Neuorientierungen, die eine Wiederaufnahme des Studiums bedingen. Diese Themen waren früher wenig präsent, betreffen heutzutage aber einen grossen Teil der Studierendenschaft.

Bei Betrachtung der neuesten Bauten in der Schweiz wird klar: Beim Bau von Wohnungen für Studierende wurde diesen Veränderungen nicht Rechnung getragen. Doch wie sehen die heutigen Bedürfnisse dieses Personenkreises aus? Und wer sind die heutigen Erbauer von Studentenwohnungen? Welche Modelle herrschen in den bestehenden Bauten vor, und welche neuen Ansätze werden in der Schweiz verfolgt?

Wie die studentische Bevölkerung heute aussieht

Die Vermutung liegt nahe, dass es heute nicht mehr nur einen Typus an Studierenden gibt, sondern vielmehr verschiedene, die unterschiedlichen soziologischen Gruppen angehören. In Anbetracht der erwähnten neueren gesellschaftlichen Veränderungen bietet es sich an, die Studentenschaft nach den drei Ebenen Altersklasse, Lohn und Haushaltsform einzuteilen – eine Matrix, die normalerweise in der Stadtentwicklung Verwendung findet1.

So hat beispielsweise ein Bachelorstudent, der Familienvater und Teilzeitarbeiter ist und ein gemeinschaftliches Leben anstrebt, nicht die gleiche Lebensweise wie eine alleinstehende Postdoktorantin, die in Vollzeit bei ihrer Uni angestellt ist und nach einem ruhigen und anonymen Wohnort sucht.

Auf der Suche nach einer zum Lebensentwurf passenden Wohnung sollten sich die Studierenden zwischen verschiedenen Optionen entscheiden können, genau wie ein x-beliebiger Haushalt es kann. Allerdings führen die bescheidenen oder niedrigen Löhne dieser Gesellschaftsgruppe oftmals dazu, dass man Kompromisse eingehen muss oder schlichtweg nicht die Wahl hat. Und dies, obwohl es heute möglich ist, ein breites Spektrum an Wohnungen mit verschiedenen Typologien zum gleichen Preis anzubieten. Warum also schöpft man diese Möglichkeiten nicht aus?

Die Akteure im Studentenwohnbau

Um dieser Frage von Grund auf zu klären, gilt es zunächst, die Akteure im Erbau von Studentenwohnbauten in der Schweiz zu eruieren: Dabei zeigt sich, dass die Mehrheit der Wohnungen, die aktuell von Studierenden bewohnt werden, nicht explizit für sie konzipiert wurden.

An und für sich stellt diese Gegebenheit keine Schwäche des Systems dar. Denn einerseits – das trifft auch auf andere Wohnformen zu – besitzt der Mensch bis zu einem gewissen Grad die Fähigkeit, seine Gewohnheiten der Umwelt anzupassen. Andererseits erlaubt dieser Umstand den Studierenden, in verschiedenen Quartieren zu leben, wodurch «Studentenstädte» entstehen und keine abgeschotteten Campuslandschaften.

So gesehen ist die Tendenz, die Studierenden auf dem Campus zu etablieren oder deren Präsenz dort zu verstärken, um ihn attraktiver zu gestalten, ein neues Phänomen in der Schweiz und zeugt von einer Hochschulpolitik, die von nordamerikanischen Universitäten inspiriert ist. Das Vorgehen der technischen Hochschulen untermauert diese Theorie, denn beide lancierten zwischen 2007 und 2008 Projekte mit diesem Bestreben.

Im Nachhinein lässt sich diese Entwicklung als Schwäche des Systems verstehen, denn wenn hinter Studentenwohnprojekten nicht skrupellose Bauträger oder Privatpersonen stehen, fallen sie schnell in die Hände von privaten Investoren. Tatsächlich haben diese in den letzten zehn Jahren die Chance erkannt, die Studentenwohnungen bieten. Denn zum einen haben kleine Wohnungen, auf den Quadratmeter gerechnet, einen höheren Mietwert als grössere Wohnungen.

Zum anderen ist die Mieterfluktuation bei Studentenwohnungen naturgemäss grösser, was ermöglicht, die Miete bei jeder Mietübernahme zu erhöhen – und dies ohne konkrete Begründung. Zu guter Letzt verfügt ein grosser Teil der studentischen Bevölkerung ohnehin nicht über die finanziellen Ressourcen2 oder die nötigen Papiere, um ein Dossier bei einer Verwaltung einreichen zu können3, ohne einen Garanten stellen zu müssen.

Das mag für Studierende aus der Schweiz einfach zu bewerkstelligen sein, schwieriger jedoch für solche aus dem Ausland, die dadurch oftmals auf andere Netzwerke zurückgreifen müssen. Aus all diesen drei Faktoren lässt sich Gewinn schlagen. Die Fallstudie des westlichen Stadtteils von Lausanne ist in der Hinsicht bezeichnend: Unmittelbar neben dem Doppelcampus der Universität (UNIL) und der technischen Hochschule (EPFL) schossen katastrophale Investorenprojekte aus dem Boden, die sogar so weit gingen, den Studierenden Veloparkplätze zu vermieten. Parallel dazu bieten Besitzer zahlreiche «Wohnungen» an der Grenze der Illegalität an, beispielsweise im Sous-Parterre. Sie verlangen von künftigen Mietern kein Dossier und nutzen so die Schwäche des von den Immobiliengesellschaften eingeführten Systems geschickt aus.

Nichtsdestotrotz gibt es auch Stiftungen für studentisches Wohnen, die weiterhin sehr aktiv am Erbau neuer Gebäude beteiligt sind. Eine erste Recherche zum Thema hat ergeben, dass diese jedoch nicht zwingend ein Garant für qualitative Architektur sind und noch weniger – und das ist das Paradoxe daran – ein Garant für Typologien, die an die beschriebenen gesellschaftlichen Veränderungen angepasst sind. Ein grosses, kürzlich fertiggestelltes Studentenwohnprojekt ist der traurige Beweis dafür, sowohl von innen als auch von aussen. Gleichwohl gibt es unter den neueren Bauten auch ermutigende Beispiele4.

Studentenwohnungen: Kategorien und heutige Typen

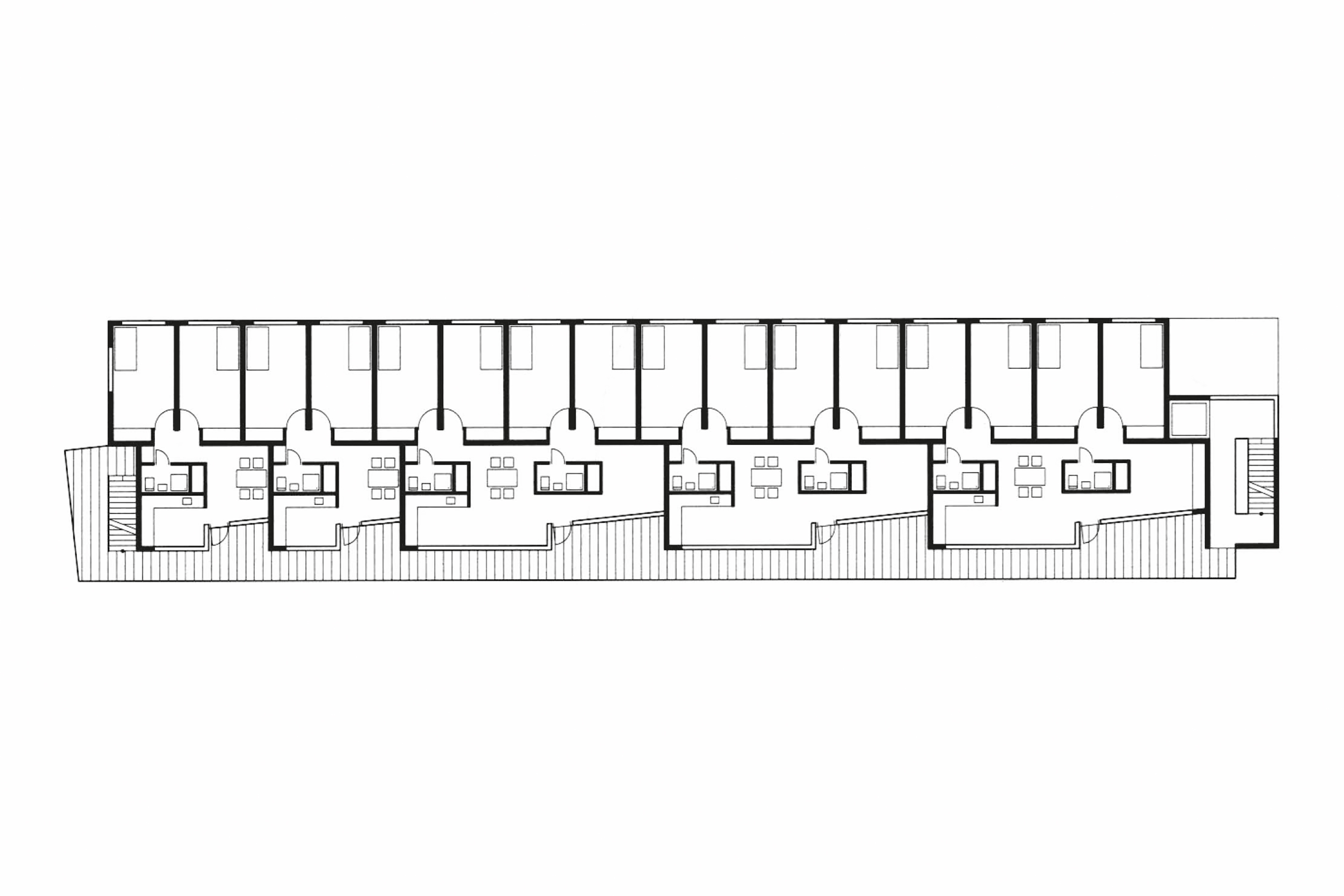

Bei gängigen Gebäudetiefen sind oftmals zwei Kategorien von Studentenwohnungen vorzufinden: das Studio oder die Wohngemeinschaft. Sie bilden zwei identifizierbare Wohnungstypen aus. Die daraus entstandenen Wohnungen sind immer häufiger über Laubengänge5 erschlossen, wie es bei Mehrfamilienhäusern generell oft der Fall ist.

Die Studios – oder Einzelzimmer, wenn keine Küche vorhanden ist – gleichen allgemein dem in der Hotellerie oder in Altersheimen gängigen Typus: eine Zelle, bestehend aus einem rechteckigen, multifunktionalen Raum, der von der Erschliessung durch einen Vorraum abgetrennt ist, von dem die Nasszelle abgeht. Die Kochnische befindet sich üblicherweise im Vorraum oder im multifunktionalen Raum.

Für Wohngemeinschaften bestimmte Wohnungen weisen in der Regel eine klare Trennung zwischen Kollektiv- und Individualräumen auf, wobei Letztere in rechteckiger Form daherkommen und oftmals nur Platz für Bürotisch, Kleiderkasten und Einzelbett bieten. In der Wohnungsmitte, zwischen den Individual- und Kollektivräumen, sind die Nasszellen angeordnet, die in den eindringlicheren Beispielen in der Funktion eines Filters den Zimmern eine grössere Intimität beimessen.

Diese räumliche Strukturierung, die mindestens 20 Jahre alt ist, findet sich auch im hochinteressanten Projekt Bülachhof in Zürich von Marc Langenegger (2003). Dieser wird bereits über einen Laubengang erschlossen und fungiert als Ursprungsmodell des heutigen Typus oder zumindest als wichtige Etappe, die es ihm ermöglichte, sich in der Schweiz durchzusetzen6.

Keine Antwort auf die Diversifizierung der Lebensentwürfe

Diese beiden sakrosankt zu scheinenden Typen nehmen leider nicht Bezug auf die aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen und auf die Lebensweise eines Teils der heutigen Studierenden. Um aber nicht in eine übermässige Kritik zu verfallen, werfen wir einen Blick auf die grössten Schwachstellen.

Fehlt bei dem der Wohngemeinschaft gewidmeten Typus die Schwelle zwischen Kollektiv- und Individualräumen, kann nicht auf die heute anzutreffenden unterschiedlichen Tagesabläufe und Lebensweisen Rücksicht genommen werden. Mit anderen Worten: Die Privatsphäre ist nicht gewährleistet. Versuche mit Clusterwohnungen, die sich zurzeit nicht an Studierende richten, würden in Bezug auf die Grundrisse von Wohngemeinschaften viele Möglichkeiten eröffnen.

Im Fall von Einzelzimmern oder Studios erscheinen rechteckige, multifunktionale Räume angesichts der vielgestaltigen Lebensentwürfe der Studierenden je länger, je weniger angemessen. Schlafen, essen, sich unterhalten und entspannen in ständigem Beisein von Bürotisch und Computer ist fraglos keine erstrebenswerte Situation7.

Die beengten Platzverhältnisse solcher Räume verraten, dass die Entwerfer oftmals multifunktional mit undefiniert verwechseln. Aktuelle Experimente mit kleinen, nicht studentischen Wohnungen, wie das Projektmanifest «Das performative Haus» von Elli Mosayebi auf dem Dach der ETH Zürich von 2019, geben den Anstoss zu neuen Ideen.

Was uns die aktuellen Wettbewerbe verraten

Ausgehend von der etwas vereinfachten Vorstellung, dass Architekturwettbewerbe als Diskussionsplattform innovative Konzepte für ein vorgegebenes Programm hervorbringen, lohnt sich ein Blick auf die neueren Wettbewerbe zum Thema Studentenwohnbauten, um aktuelle Tendenzen herauszuarbeiten und Lösungsvorschläge zu hinterfragen.

Mit diesem Ziel wurde eine Studie über seit 2015 in der Schweiz ausgeschriebene studentische Wettbewerbe durchgeführt. Anschliessend verglich man sie mit Wettbewerben zu nicht studentischen Mehrfamilienhäusern in der gleichen Zeitspanne9. Mehrere Tendenzen kristallisierten sich aus diesem Inventar heraus.

Zunächst einmal kann beobachtet werden, dass sich im Vergleich zu halbstaatlichen Programmen wie Krippen, Schulen und Altersheimen nur ein Bruchteil der Wettbewerbe mit Studentenwohnungen befassten. Diese Tendenz gilt für die gesamte Schweiz und auch für Regionen, die eine grosse Dichte an Wettbewerben oder an Studierenden aufweisen.

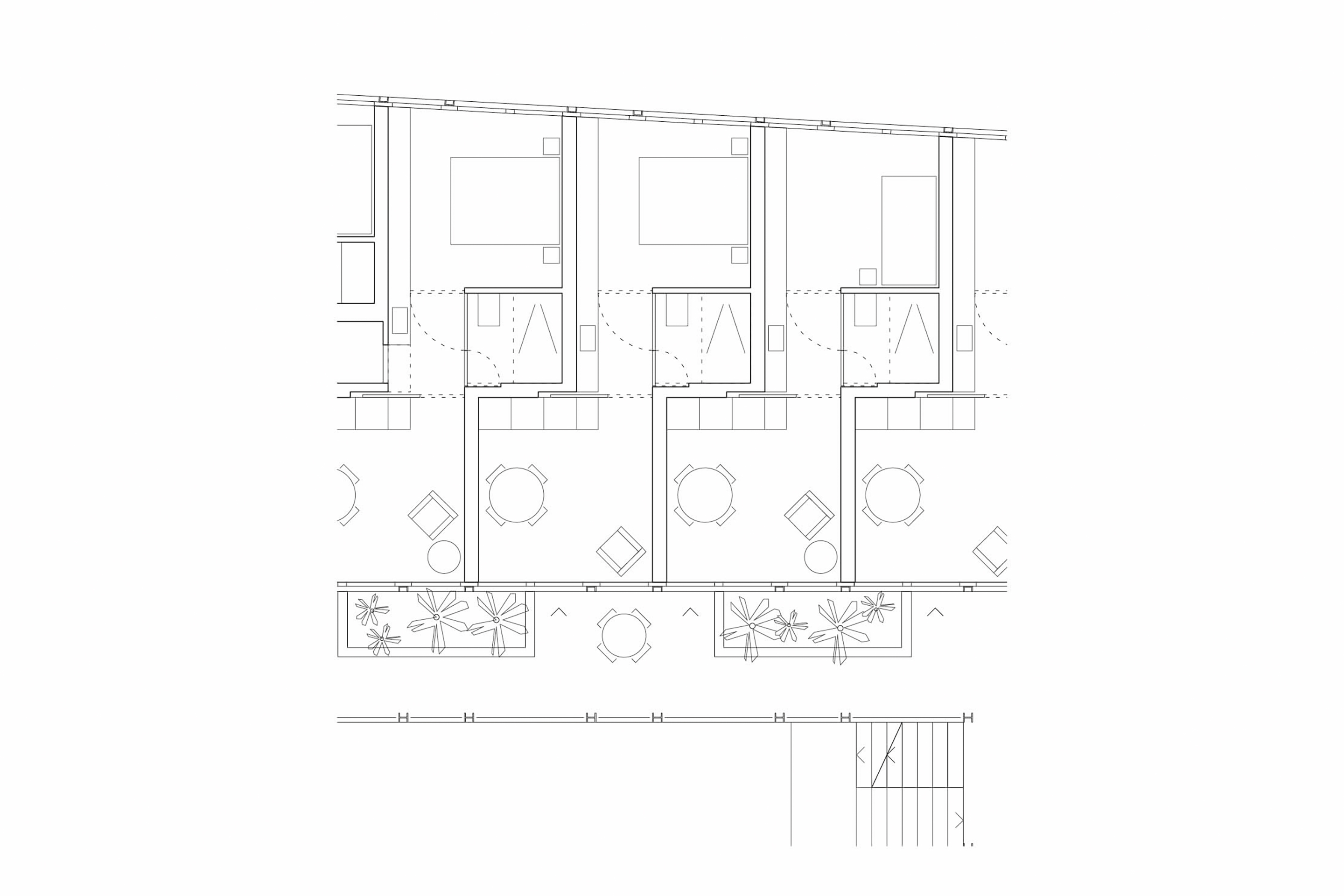

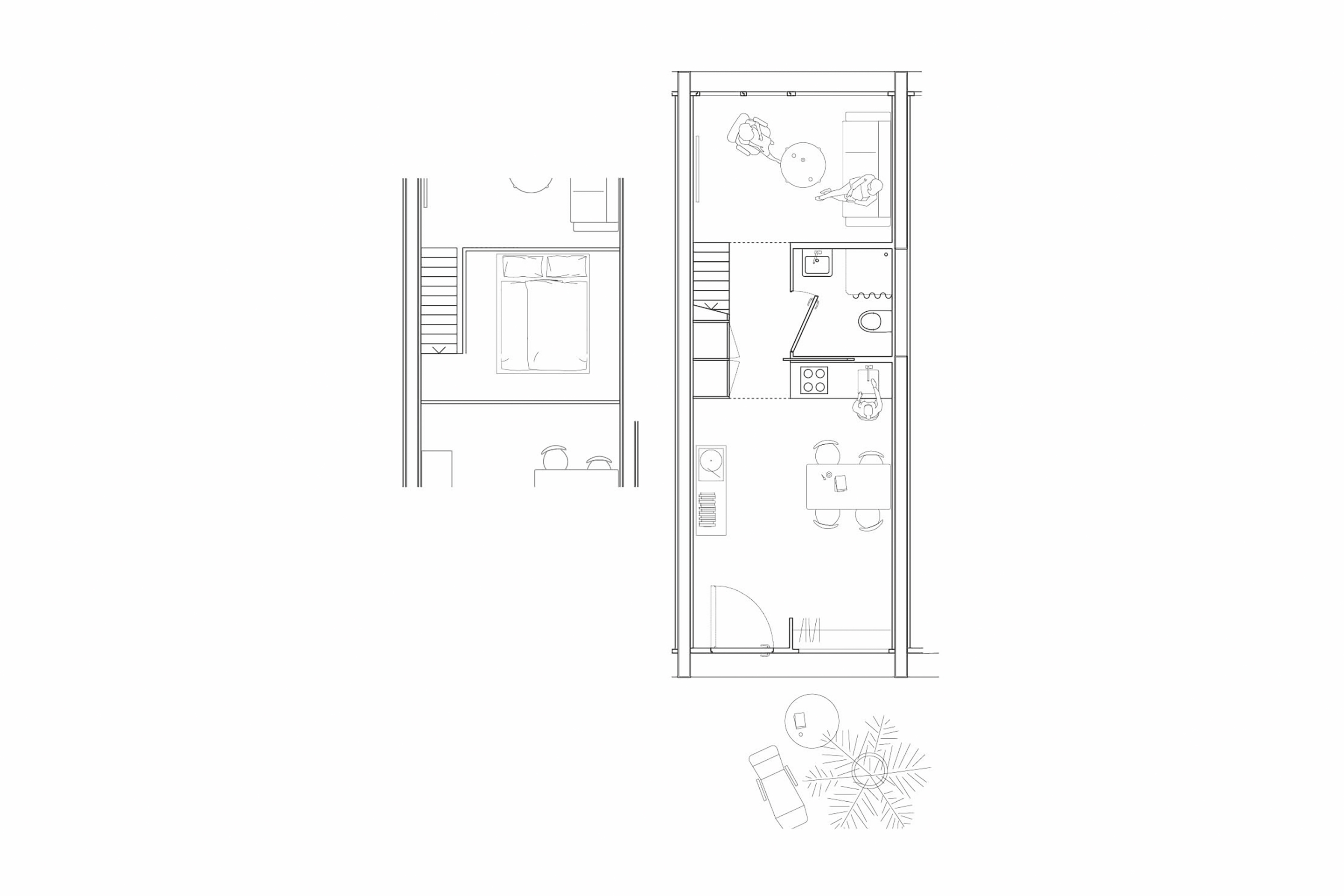

Zu dieser Feststellung kommt auch das Programm des 2014 ausgeschriebenen Wettbewerbs für das Areal Rosengarten in Zürich: «Zürich profiliert sich heute als ein international führender Hochschulstandort. In der Stadt Zürich sind gegenwärtig über 60'000 Studierende immatrikuliert. Die in Zürich wohnhaften Studierenden dürften rund 10 Prozent der Stadtbevölkerung ausmachen. (…) Für Studierende ist es daher heute besonders schwierig, in der Stadt Zürich bezahlbaren Wohnraum zu finden.»10 Das Siegerprojekt des Büros Scheidegger Keller überwindet endlich die banalen Wohnungsgrundrisse von Wohngemeinschaften.

Gemeinschaftsräume mit doppelter Raumhöhe lösen die dem Lärm ausgesetzte Strassenfront. Grosszügige Loggien öffnen sich zum Park hin, wobei immer zwei Einheiten aufeinander Bezug nehmen. Die Entwicklung der Wohnungen über zwei Ebenen ermöglicht durch die präzise Anordnung der Innentreppe eine räumliche Trennung zwischen den Kollektiv- und Individualräumen der Wohnung.

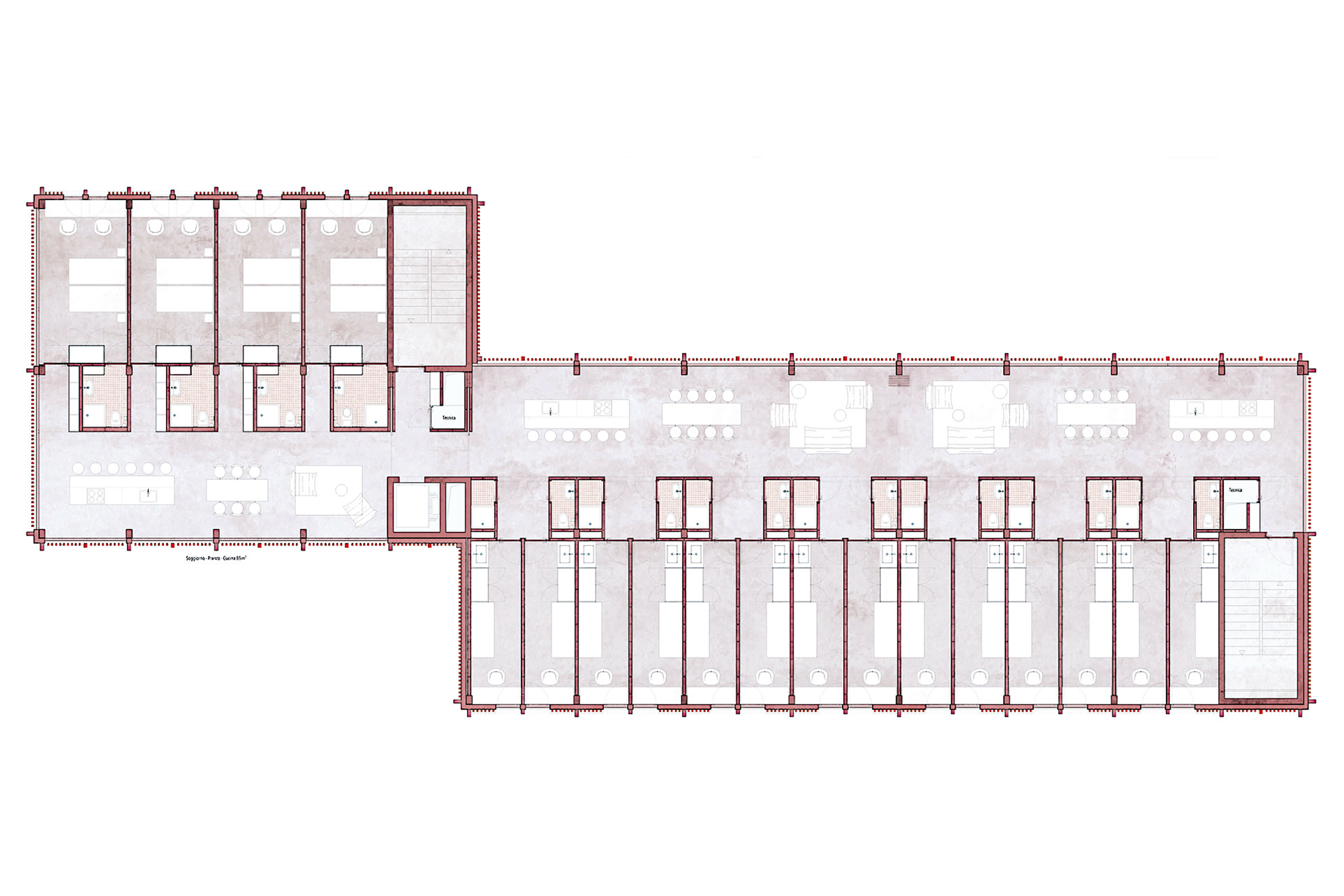

Eine erste auszumachende Tendenz besteht darin, Studentenwohnungen in durchmischte Wohnprogramme mit mehrheitlich nicht studentischen Wohnungen zu integrieren – wie 2017 der Wettbewerb von Bachet-de-Pesay in Lancy GE – oder aber Forschung und Bildung miteinzubeziehen, um einen Campus zu errichten, wie im kürzlich jurierten Wettbewerb für den Campus Motel in Buchs SG und für das Area ex-Macello in Lugano.

Letzterer ist mit der Wiederbelebung eines Areals mit reichem Kulturerbe mittels Massnahmen, die den Campus attraktiver gestalten sollen, eines der interessanteren Programme. Allerdings weisen die vorgeschlagenen Studentenwohnungen der prämierten Projekte grosse Qualitätsunterschiede auf.

Gewisse Wohnungen sind die wörtliche Übersetzung der zuvor identifizierten Typen. Ein vertiefter Blick auf die prämierten Projekte wirft die Frage auf, weshalb Studentenwohnungen nur einen Nebenschauplatz einnehmen – sowohl auf quantitativer als auch auf qualitativer Ebene.

Im Gegensatz dazu warten andere Wohnungen mit grossen räumlichen Qualitäten auf und lassen eine Auseinandersetzung mit dem erwähnten sozialen Wandel erkennen. Das Siegerprojekt der Architekten Durisch + Nolli übernimmt den konsekrierten Typ der Wohngemeinschaft, liefert jedoch eine stimulierende Neuinterpretation der Stimmung mittels einer beachtenswerten Beschäftigung mit Materialien und Tageslicht.

Auf eine zweite Tendenz lassen Wettbewerbe schliessen, bei denen die Möglichkeit offengelassen wird, kleine Wohnungen oder Wohngemeinschaften zu integrieren, ohne aber ausschliesslich Studierende anzusprechen. So beispielsweise beim 2018 ausgelobten Wettbewerb zur Seevorstadt 31 in Biel. Vor dem Hintergrund eines ganz im Gegensatz zum Genfergebiet entspannten Wohnungsmarkts ist eine hohe Qualität der Wohnungen Voraussetzung, um den Leerstand zu vermeiden, denn in der Immobilienbranche in dieser Region herrscht ein harter Konkurrenzkampf.

So richten sich die Wohnungen nicht an eine Art Haushalt, beispielsweise den von Studierenden, sondern ganz allgemein an Ein- oder Zweipersonenhaushalte, um die Abnehmerschaft auf dem Wohnungsmarkt zu verbreitern11. Während das Siegerprojekt des Wettbewerbs zum Areal Rosengarten Überlegungen zur zeitgemässen Ausgestaltung einer studentischen Wohngemeinschaft anstellt, zeigen die Bieler Projekte mögliche Qualitäten von Wohnungen mit nur wenigen Zimmern auf.

Das Siegerprojekt jedoch ist nichts als die wörtliche Übersetzung des zuvor beschriebenen Typus von kleinen Wohnungen – ein Umstand, dessen sich die Jury bewusst ist12. Andere prämierte Projekte hingegen gehen mit ihren Experimenten über die mechanische Wiederholung von standardisierten Plänen von Studios und Zweizimmerwohnungen in der Schweiz hinaus.

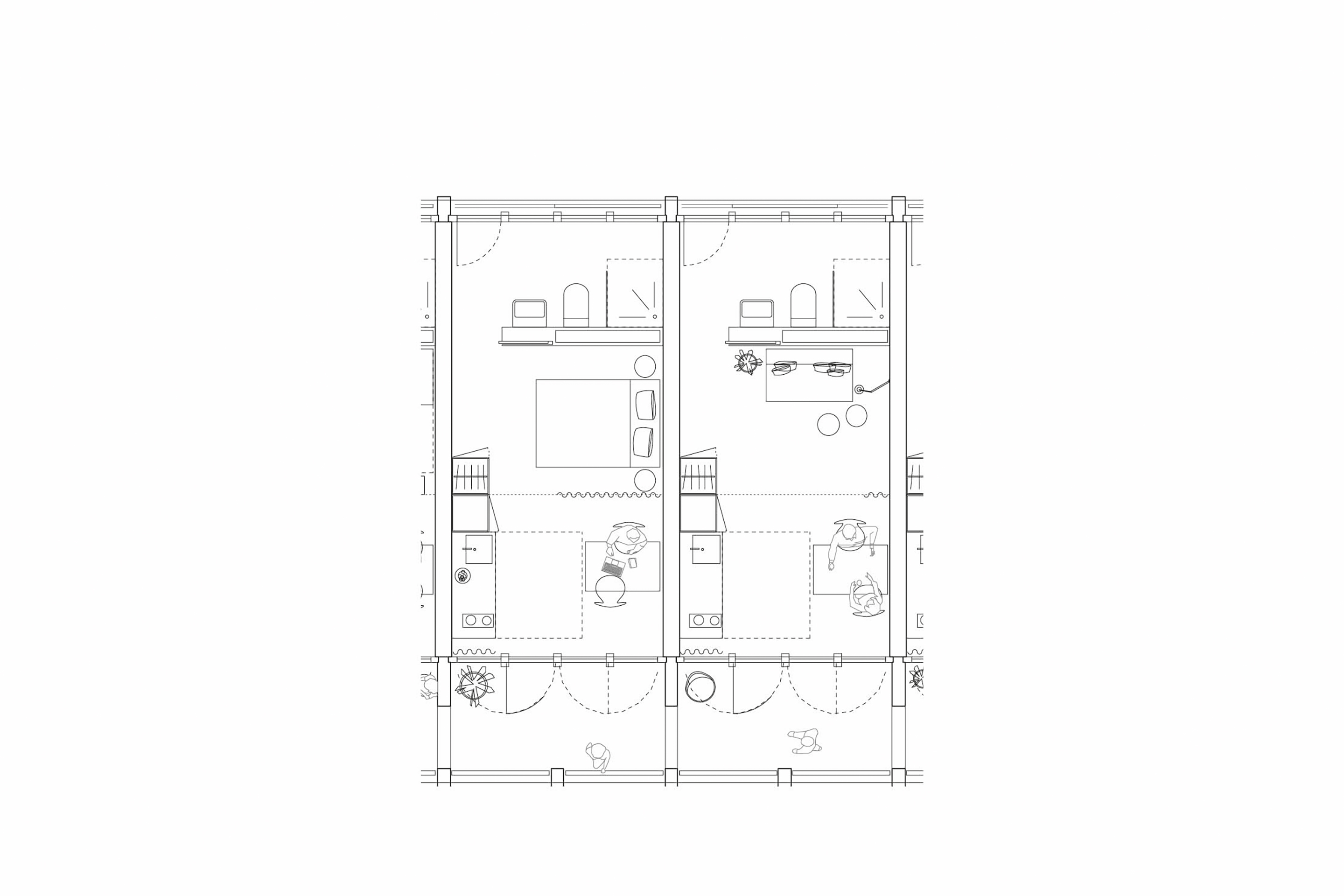

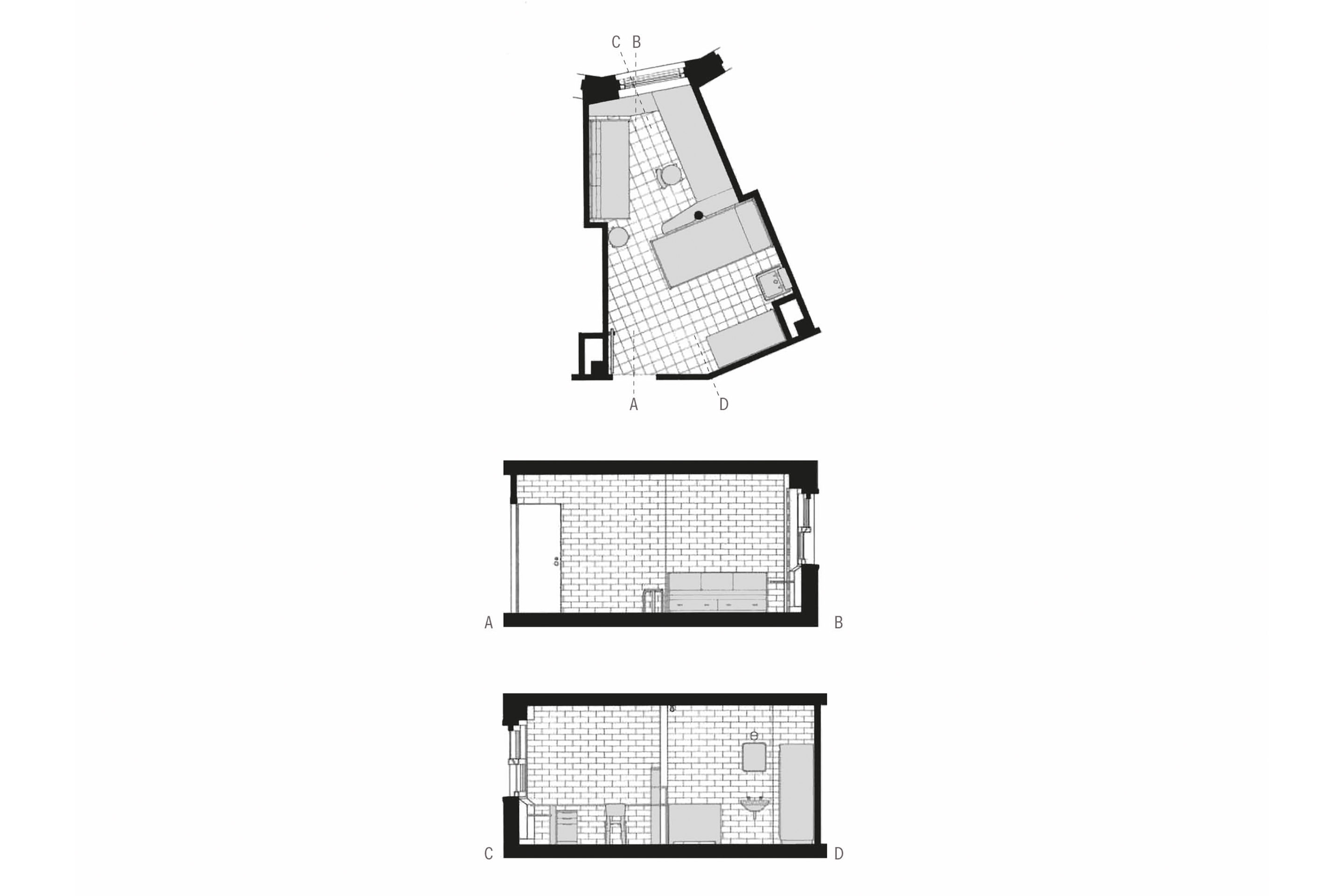

Beispielsweise zeigt das Projekt von Bart + Buchhofer auf dem vierten Platz, dass mit der gekonnten Neuinterpretation des immergleichen Prinzips ganz neue räumliche Erfahrungen möglich sind. In ihrem Projekt gehen sie das Problem der fehlenden Intimität von Laubengängen und der Unzulänglichkeit von multifunktionalen kleinen Räumen mittels kleiner, aber effizienter Eingriffe an.

Das Büro Freiraum auf dem zweiten Platz schlägt verschiedene Typen innerhalb des Gebäudes vor, wie beispielsweise Duplexwohnungen in den unteren Geschossen, deren Grosszügigkeit die gewohnte Raumerfahrung kleiner Einheiten radikal auf den Kopf stellt. Zu guter Letzt beweist der dritte Platz von 0815 Architekten, dass eine einfache Versetzung des Grundrisses sich dazu eignet, kleine Wohnungen in zwei unterschiedliche Sequenzen zu gliedern: ruhig - laut, extrovertiert - introvertiert, hell - dunkel.

Ein Appell an Entwerfer und Bauherren gleichermassen

Genau wie das im wirtschaftlich schwierigen Kontext der Nachkriegszeit entstandene, sinnbildliche Baker House von Alvar Aalto auf dem Campus MIT in Boston (1947–1949) beweisen auch neuere Projekte, dass die Qualität eines Entwurfs von studentischen Wohnungen keine übergrosse Grundrissflächen und überrissene Kosten bedingen, sondern vor allem Erfindergeist und architektonische Sensibilität. Wie viele der aktuellen Bauten offenbaren, haben Architekten wie Bauherren oftmals eine überholte Vorstellung davon, wie das heutige Studentenleben aussieht.

Aaltos auf die Bedürfnisse der Studierenden Mitte des 20. Jahrhunderts abgestimmten Zimmer fallen eher klein aus, bilden aber dennoch unterschiedliche Bereiche zum Schlafen, Arbeiten oder für den Empfang von Gästen aus. Eine Qualität, die aktuelle Bauten trotz der grösseren Grundrissflächen oftmals nicht bieten. Die Intelligenz des Entwerfers verursacht eben keine Kosten, und die Qualität eines Projekts hat keinen Preis. Bleibt also zu hoffen, dass den architektonischen Herausforderungen, die Studentenwohnungen beinhalten, in Zukunft mehr Beachtung geschenkt wird.

Dieser Text ist in italienischer Version in der Zeitschrift Archi 2/2021 «Nuovi campus universitari» erschienen. Übersetzung: Judith Gerber.

Anmerkungen

1 Siehe dazu auch die Pionierforschungen von Corinna Heye.

2 Die maximale Mietbelastung für den Abschluss eines Mietvertrags ist auf einen Drittel des Einkommens festgesetzt.

3 Beispielsweise das Fehlen eines Lohnausweises oder eines in der Schweiz wohnhaften Elternteils.

4 Gleichwohl gibt es unter den kürzlich erstellten Studentenwohnbauten einige Projekte, die viele Vorzüge aufweisen. In der Westschweiz beispielsweise wurden in den letzten Jahren einige Projekte realisiert: auf dem Campus der ETH Lausanne die Siedlung von Esposito & Javet (2006–2009) und der vom Atelier Dürig konzipierte Vortex (2015–2019); in Genf das Gebäude von Charles Pictet bei der Brücke Coulouvrenière (2010–2011) oder auch das von Lacroix-Chessex in der Nähe des Bahnhofs Cornavin (2008–2021). Jedes dieser Projekte zeichnet eine hohe architektonische Qualität aus, vor allem durch die Materialisierung der Fassaden, die von einem bemerkenswerten Engagement vor dem Hintergrund der derzeitigen baulichen Herausforderungen zeugt. In Bezug auf die Typologien kann mit Recht behauptet werden, dass die für gewöhnlich angebotenen Wohnungskategorien – das Studio oder die Wohngemeinschaft – keine grossen Innovationen hervorgebracht haben, um auf den gesellschaftlichen Wandel zu reagieren.

5 Im aktuellen Diskurs erscheint der Laubengang als architektonische Übersetzung des «Zusammenlebens». Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die jüngste Wiederentdeckung des Laubengangs oft durch wirtschaftliche Gründe angetrieben wurde, da sich dieser insbesondere für die Erschliessung von kleinen Wohnungen als effizient herausstellte.

6 In einer Studie der studentischen Wohngenossenschaft WOKO wurde dieser Typ ebenfalls empfohlen: WOKO, Studentische Wohnmodelle in Europa, Zürich, April 2011

7 Diese Feststellung kommt im Kontext der derzeitigen Gesundheitskrise umso mehr zum Tragen.

8 Die Erhebung erfolgte durch Nicolas Yerly und bezieht sich auf die Datenbanken espazium.ch und konkurado.ch.

9 2017 durch die Autoren an der HEIA Freiburg durchgeführte Studie.

10 Stadt Zürich, Areal Rosengarten, Bericht des Preisgerichts, Zürich, Juli 2014, S.3.

11 «Das Mietangebot soll sich an Singles oder Paare allen Alters, Studenten, Wochenaufenthalter oder Personen in neuer Lebenssituation richten.» Stadt Biel, Projektwettbewerb Seevorstadt 31, Bericht des Preisgerichts, Biel, Dezember 2018, S.3.

12 «Für die Wohneinheiten wird eine klassische Einraum-Typologie mit eingangsnahem Nassbereich vorgeschlagen.» Stadt Biel, a. a. O., Biel, Dezember 2018, S.27.