«Es ist eine Chance, wenn die Strasse aufgerissen wird»

Tiefbau Stadt Bern geht neue Wege und nutzt den Fernwärmeausbau, um gleichzeitig Klimamassnahmen umzusetzen und die Aufwertung des öffentlichen Raumes voranzubringen. Dabei war nicht nur die Idee bemerkenswert, sondern auch der Prozess, berichtet der Landschaftsarchitekt Ludger Krabbe.

Herr Krabbe, worum ging es bei diesem Projekt?

Die Stadt Bern hat den von Energie Wasser Bern vorangetriebenen Fernwärmeausbau zum Anlass genommen, den über Jahrhunderte gewachsenen Stadtgrundriss mit seiner typischen Zeilenbebauung zu überdenken und die Verkehrsräume zu verändern. Es sollte nicht nur Neues in den öffentlichen Zonen entstehen, sondern auch in den Vorgärten und anderen privaten Bereichen. Die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün der Stadt Bern hat neun Planungsteams, bestehend aus Ingenieuren und Landschaftsarchitektinnen, beauftragt, verschiedene Perimeter auf dem Stadtgebiet von Bern zu analysieren. Sechs davon liegen im Westen von Bern (Gebiet Bethlehem, Bümpliz, Holligen, Eigerplatz) und drei im Norden (Gebiet Länggasse/ Tiefenau).

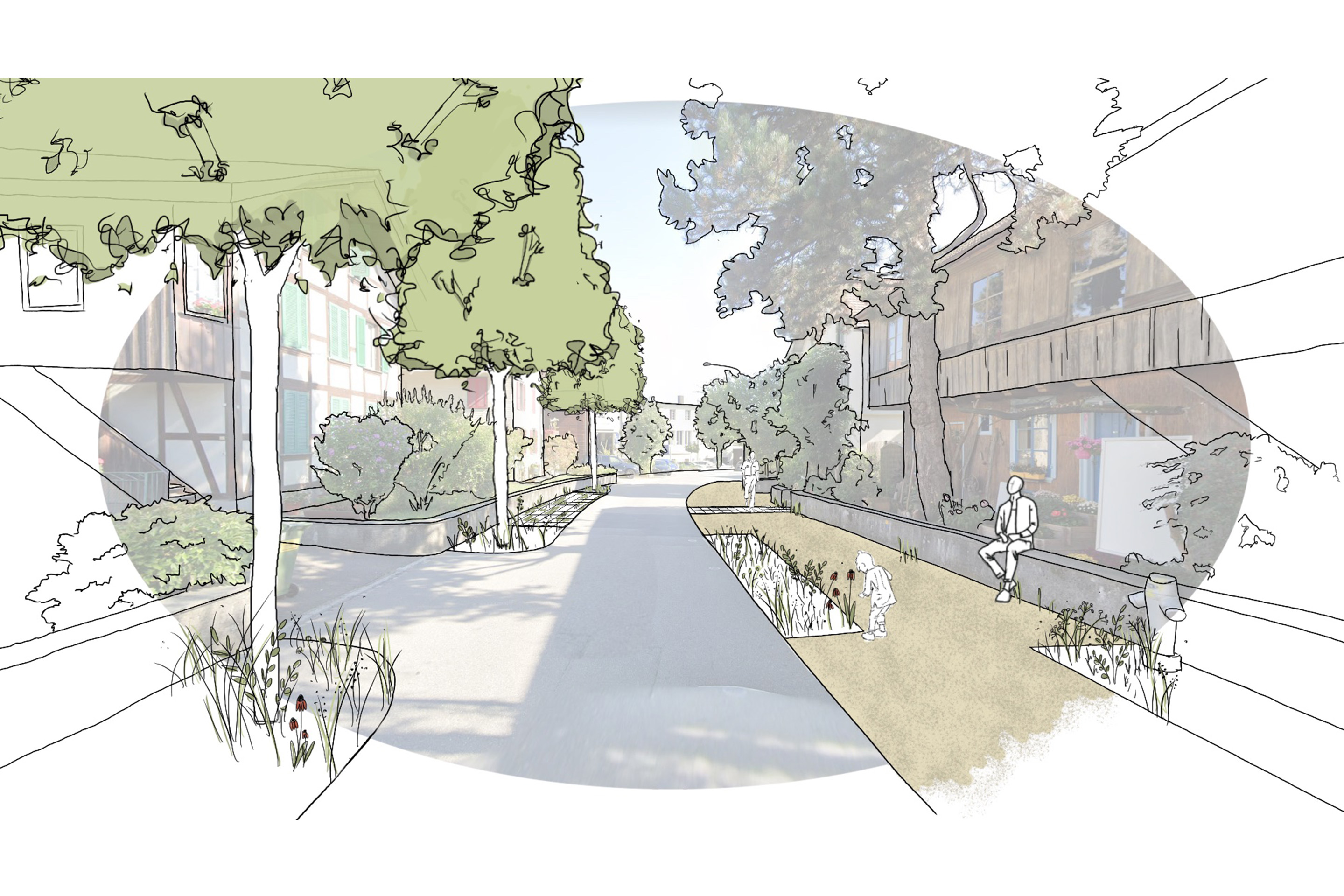

Dort, wo die Fernwärmeleitungen verlegt werden, sollen bei der anschliessenden Instandstellung des Strassenraumes die Temperaturen im öffentlichen Raum mit geeigneten Massnahmen gesenkt, das Mikroklima verbessert und die Aufenthaltsqualität erhöht werden. Wir, das Landschaftsarchitekturbüro Bryum und das Ingenieurbüro Transitec, waren für das Planungspaket vier im Stöckacker-Quartier zuständig. Momentan befindet sich das Projekt in der Bauprojektphase, welche nun durch weitere Planerteams ausgearbeitet wird. Die spätere Ausführung wird mit dem Fernwärmeausbau synchronisiert, der Realisierungshorizont wird im Rahmen des Bauprojekts festgelegt.

Was war das Besondere?

Schon der Projektauftrag an sich war besonders. Den Synergieeffekt zwischen Fernwärmeausbau, Klimamassnahmen und der Aufwertung des öffentlichen Raumes zu erkennen und zu nutzen – das entspricht nicht dem normalen Werdegang eines Projekts im Strassenraum. Normalerweise würde einfach die Fernwärmeleitung gebaut, und dann hätte man den mehr oder weniger reparaturbedürftigen Strassenbelag erneuert.

Es ist eine Chance, wenn die Strasse aufgerissen wird. Anstatt sie direkt wieder mit Asphalt zu überziehen, wird geprüft, wo dieser wirklich nötig ist und wo nicht. All diese Überlegungen als Gesamtpaket in die Vorstudie mit einfliessen zu lassen, statt nur vereinzelte Punkte zu bearbeiten, war für uns neu. Wir durften frei denken und alle Vorschläge einbringen; das war in dieser frühen Phase beispielhaft.

Welche anderen Akteurinnen und Akteure waren beteiligt?

Wir haben mit den Ingenieurinnen im Team gearbeitet. An den Planungssitzungen nahmen aber noch viele weitere Parteien teil, so etwa Vertreter*innen dreier städtischer Ämter (Verkehrsplanung, Tiefbau Stadt Bern, Stadtgrün Bern) sowie anderer Fachstellen (Gestaltung und Nutzung, Verkehrsmanagement/ Verkehrstechnik, Siedlungsentwässerung etc.). Auch die Bevölkerung wurde im Rahmen von Mitwirkungsveranstaltungen in den Planungsprozess integriert. Durch den Einbezug aller Stakeholder wurden Kenntnisse und Bedürfnisse gebündelt. Dass die Stadt diese Inputs aktiv eingeholt hat und nicht bloss die Überlegungen der Tiefbau-Bubble berücksichtigte, finde ich bemerkenswert.

Um den Behörden die Arbeit zu erleichtern, haben wir im Planungsteam Entscheidungsgrundlagen erarbeitet. Es gibt zum Beispiel die Richtlinie, dass wir über Leitungen keine Bäume pflanzen dürfen. Diese haben wir infrage gestellt und in den Entscheidungsgrundlagen definiert, wann eine Ausnahme sinnvoll wäre.

Haben Sie diese Entscheidungsgrundlagen auf Basis der Normen entwickelt, oder sind sie aus der Zusammenarbeit mit den anderen Planenden entstanden? Und sind sie «nice to have» oder verbindlich?

Wir haben diese Entscheidungsgrundlagen mit unseren Projektpartnern und den zuständigen Fachbereichen der Stadt Bern entwickelt. Sie zeigen z.B. auf, in welchem Fall es sinnvoll wäre, von der Norm abzuweichen: Warum kann man in diesem Fall näher an der Leitung oder über der Leitung pflanzen? Was muss baulich vorgesehen werden, damit das in der Praxis funktioniert?

Normen sind grundsätzlich sinnvoll. Sie sind aus der Planungskultur heraus entstanden und haben sich in der Praxis bewährt. Aber die Herausforderungen von Klimaschutz und Klimaanpassung erfordern neue Massnahmen in Bezug auf Biodiversität, Versickerung und Hitzeminderung und damit auch ein Überdenken der Normen. Es braucht ortsspezifische Lösungen. Zudem gelten sie für einen grossen Bereich. Wir haben einen Katalog von Grundsatzentscheiden für unseren Perimeter zusammengestellt. Die Behörden stimmten den einzelnen Massnahmen zu oder lehnten sie ab. Das Ergebnis ist ein Dokument, das ihnen erlaubt, in Einzelfällen aus guten Gründen von den Normen abzuweichen.

Was sind die Rahmenbedingungen, damit eine Zusammenarbeit so vieler Beteiligter gelingt?

Das Engagement der koordinierenden Fachstelle war zentral. Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle städtischen Beteiligten mit Informationen zu versorgen. Es war nicht das effizienteste Projekt, da das Verhandeln und «Sich-im-Normen-Dschungel-Freiräume-Erspielen» Zeit benötigt, sowohl bei den Planenden als auch bei den Behörden. Tiefbau Stadt Bern hat die Entscheidungsgrundlagen bei uns abgeholt und an die zuständigen Stellen weitergeleitet. Anschliessend haben die Fachstellen dazu Rückmeldung gegeben. Das hat einen Prozess ausgelöst, der über unsere Vorstudie und das Vorprojekt hinausging.

Wir haben das Vorprojekt Ende Mai 2024 abgegeben. Nun wird abgewogen, welche Elemente man ins Bauprojekt übernehmen kann und wie man abseits der Norm weitergeht. Natürlich holt einen irgendwann die Realität ein. Aber dadurch, dass der Prozess breit angelegt war, gab es nicht nur ein Büro, eine Person oder eine Behörde, die entschieden hat, es war stets ein Konsens aller Beteiligter.

Sie haben den Prozess als aufwändig beschrieben, aber wird nicht auch Zeit gespart, indem alle Bedürfnisse schon in einer frühen Phase in die Planung aufgenommen werden, statt nachträglich zu korrigieren?

Das stimmt, normalerweise kommt die Rückmeldung der Behörden erst während der Bewilligung. Dann ist es oft schwierig, wenn nicht sogar zu spät, um grosse Änderungen vorzunehmen. Im Gegensatz dazu hat man hier schon vor dem Bewilligungsprozess miteinander gesprochen und die Bedürfnisse der Beteiligten abgeholt.

Wie sind Sie in Ihrem Perimeter vorgegangen?

Wir haben festgestellt, dass es in unserem Perimeter (Planungspaket 4, Bern Stöckacker) im Verhältnis zum Verkehrsaufkommen überdimensionierte Strassen gibt. Bei je zwei Metern Trottoir pro Strassenseite und einer neun Meter breiten Fahrbahn ist eine enorme Fläche versiegelt. Wir haben zunächst die Vorgaben der Norm geprüft. Wie viel Fläche brauchen wir für eine Tempo-30-Zone? Dann haben wir die Normen konsequent angewandt und versucht, Räume und Flächen frei zu spielen. Und es war überraschend. Die Strassen waren sehr viel breiter ausgeführt als das, was die Norm für Tempo-20- und Tempo-30-Zonen verlangt.

Das ist interessant, weil Sie vorher erwähnten, es sei aus räumlicher und klimatischer Sicht sinnvoll, von der Norm abzuweichen. Aber in diesem Fall half sie eigentlich dabei, Flächen freizulegen.

Ja. Wir konnten Potenzialflächen definieren, indem wir sehr viel Asphalt gemäss Norm zurückbauten. Und dann ging der Prozess los: Was kann auf diesen freigewordenen Flächen stattfinden? Was sind die Bedürfnisse der Quartierbewohnenden?

Welche anderen Themen sind bei der Klimaanpassung der Städte wichtig?

Besonders wichtig ist, dass Bäume näher an Leitungen gepflanzt werden können. Das Erdreich unter den meisten Strassen ist voller Leitungen und Schächte. Deshalb muss man darüber sprechen, ob es wirklich sinnvoll ist, von der Achse einer Werkleitung bis zur Stammmitte einen Abstand von mindestens 1.5 m einzuhalten. Dieser Abstand kann je nach Werkleitungsart und Gemeinde um ein Vielfaches grösser sein. Je nachdem, wie dieser Parameter definiert ist, können in einer Strasse 3 oder 20 Bäume gepflanzt werden. Natürlich muss man immer Kompromisse eingehen. Z.B. planen wir an manchen Orten sogenannte Wurzelkommunikationstunnel: Die sind mit hochwertigem Substrat gefüllt und verlaufen unter der Strasse. Sie stellen den Bäumen genug Wurzelraum zur Verfügung, damit sie an einem solchen Extremstandort wie der Strasse überhaupt anwachsen und vital bleiben.

Warum war das in Bern möglich und an anderen Orten nicht?

Die involvierten Fachstellen der Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün waren mit sehr viel Engagement dabei. Allerdings mussten auch sie Rückschläge hinnehmen. Denn auch in der Stadt Bern ziehen nicht alle Behörden sofort mit; da braucht es viel Überzeugungsarbeit. Eine grosse Hürde ist zudem, dass die Schnittstellen zwischen den einzelnen Fachstellen teilweise nicht funktionieren.

Der Hauptgrund ist jedoch, dass viele Respekt vor dem grossen Berg an Kommunikation, Abstimmung, Zeit und finanziellen Mitteln haben, die ein solcher Prozess erfordert. Aus meiner Sicht ist es jedoch eine grosse Chance, die man wahrnehmen muss. Ich denke nicht, dass sich Klimamassnahmen und Fernwärmeausbau widersprechen. Im Gegenteil, da ergeben sich viele Synergien. Aber für den Planungsprozess gibt es im Moment noch keine klaren Abläufe. Es braucht eine einzelne Behörde oder manchmal auch eine einzelne Person, die sich traut, das Risiko einzugehen und sich für die Veränderungen einzusetzen.

Informationen

Erarbeitung Vorstudie:

Phase 31 ab Januar 2023 bis Ende Februar 2023

Vorprojekt:

März 2023 bis Mai 2024