Tornare a Thoreau e a Monge

L’architetto e l’ingegnere senza scuole

A rendere precaria e complessa la situazione all’inizio del nuovo millennio è la crisi delle scuole, come istituzioni e, insieme, come presìdi sulla formazione delle classi dirigenti. A determinarne la crisi sono fatti «esterni», in particolare il consolidarsi di un’informazione sovradimensionata, autoprodotta o senza «padroni», all’apparenza un’arena libera dove ognuno può trovare quel che gli interessa, in realtà un evidente oligopolio mirato a privilegiare l’individuo e un liberalismo sempre più povero di… incontri.

L’apertura di nuovi «mercati» (il più importante è la Cina, ma anche il Sudamerica e l’Australia contano) che radicalizzano il passaggio dall’esotismo al mercato dei saperi e alla perdita di un qualsiasi centro, come avrebbe scritto Hans Sedlmayr. Senza un’egemonia, senza il modello dell’École des Beaux-Arts, o del New Bauhaus statunitense, o dell’École Polytechnique, la formazione all’architettura è stata come lasciata al caso: un caso incarnato dall’autonomia d’insegnamento del docente o dalla continua rincorsa di ideologie che parevano restituire l’utilitas, persa lungo le nuove Vie della seta, mentre l’ingegneria perdeva la propria unitarietà, scivolando in specialismi più frammentati, legittimati da procedure di valutazione in conflitto con quanto la ricerca più avanzata in ogni settore, persino nell’architettura, conosceva. L’invasività dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema, alias ANVUR, la sua legittimità e il mutare della sua funzione, sono un esempio esemplare di collocamento di lupi e orsi contro cinghiali. Lasciate a loro stesse, le burocrazie si nutrono di logiche autoreferenziali.

Ma questa «pax mongolica» è saltata con l’emergenza che ha imposto la sicurezza come categoria unificante delle pratiche e come unica finalità sul mercato delle opportunità. E quel che non ha fatto una globalizzazione confusa e onnivora, lo ha generato un virus, imponendo un modello, quello delle università a distanza, ancor più omologante, senza che vi sia mai stata una discussione sui principi. Oggi le scuole di architettura e di ingegneria sembrano ciclisti staccati dal gruppo, dal pelotón, come si dice in spagnolo e che cercano disperatamente di rientrare.

Perché tornare a Thoreau e a Monge?

Non stupisce che in questa situazione a riempire il cassetto degli attrezzi delle scuole di architettura e ingegneria siano valori e saperi altri: sostenibile, smart, resiliente, virtuale, patrimoniale… senza fondamenti. La mitica scienza delle costruzioni nel primo internazionalismo, per gli ingegneri, gli elementi di composizione per gli architetti sono oggi quasi dimenticati. Sono le domande sociali, e perciò non discutibili, estratte dalle diseguaglianze che la società capitalistica contemporanea genera e che l’architettura è chiamata a rappresentare e tradurre in pratica. Non è mia intenzione discutere il significato dell’alterità che questi valori introducono nell’architettura; quel che mi interessa è la radicale messa in discussione della semeiotica specifica dell’architetto e la natura dell’architettura e dell’ingegneria di fonte tra le più complesse che si offrono anche al «presentismo» oggi imperante. Non è necessario allargare il campo.. Voglio riferirmi solo agli architetti.

Camminare è l’esercizio più banale e oggi più temuto da architetti, studenti, critici. Perché Thoreau è diventato un pericoloso… terrorista? La semeiotica architettonica si esercitava rifiutando il riconoscimento tipologico o stilistico per fare dell’osservazione il principio dell’indagine. Oggi sarebbe divertente organizzare un congresso di tutti i rappresentanti delle più importanti scuole di architettura del mondo e portarli a camminare in strade anonime e chiedere loro cosa vedono. Credo ne uscirebbe un florilegio di banalità: perché come l’ingegnere non entra più in fabbrica e il chirurgo opera attraverso simulatori e robot, così l’architetto cammina attraverso droni, raccoglie informazioni attraverso reti e computer, simula (un tempo il verbo sarebbe stato considerato un’offesa) come sarà un edificio, un appartamento, un isolato che non ha mai visto e che non vuole vedere. I segni che riconosce, proprio oggi che la modellistica matematica consente di sperimentare quasi ogni forma, sono quelli stratificati da dizionari, manuali, trattati, blog.

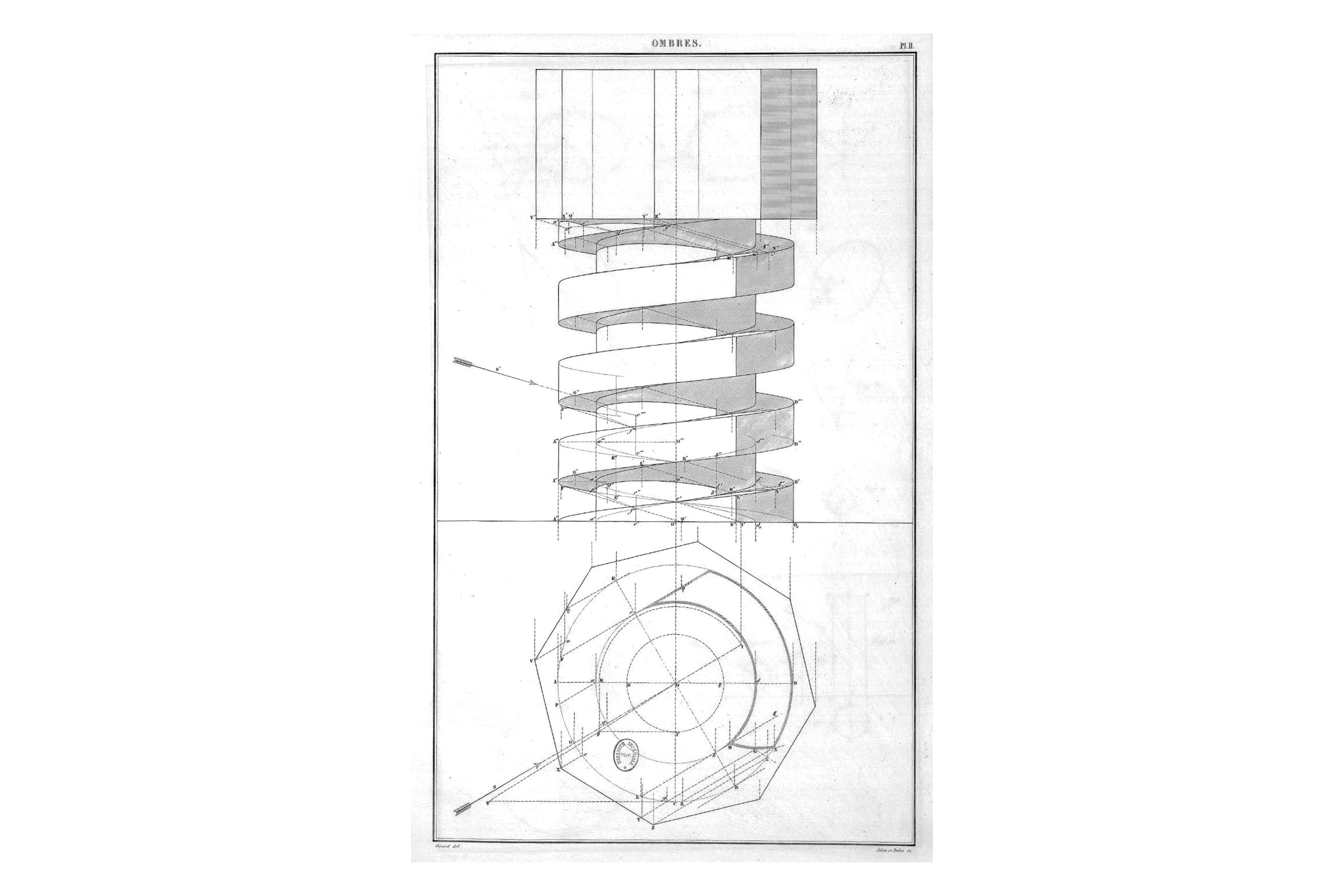

Sono segni tutti che rimandano a una memoria collettiva, raccolta, ordinata e accumulata da altri: Ricoeur l’avrebbe definita una Mémoire commandée. Informazioni che non generano conoscenza, perché oltre che Thoreau, manca Monge. La capacità del disegno di trasformarsi in geometria descrittiva e di affrontare l’altro nodo della semeiotica architettonica: la misura. Senza ricorrere alla fisiologia di Ernst Heinrich Weber, si può ipotizzare che un disegno che non costituisca la base non solo della raccolta degli indizi, ma anche della loro traduzione in numeri abbandonerebbe l’architetto e la sua semeiotica alla facile ironia di quanti fanno della misura la sola espressione della loro conoscenza.

I Carnets oggi più che mai dovrebbero essere la base del corso preliminare all’iscrizione alle scuole di architettura. Il cours préliminaire è fondamentale all’École Normale e all’École Polytechnique, se si vuole dare un senso alla stessa parola politecnica. Sia per gli architetti che per gli ingegneri, il binomio segno-misura è essenziale. Certo il segno conduce all’indagine congetturale e la misura all’obbligo di finitezza e riproducibilità che hanno tutte le attività umane chiamate a generare prodotti.

Senza questa doppia semioètica, non esiste architettura e forse l’ingegneria si riduce alla sola tecnica del problem solving. Con la semeiotica dei segni è scomparsa oggi anche l’epistemologia della misura e soprattutto l’approccio critico delle fonti da cui segni e misure traggono la loro legittimazione. In una società che ha abbandonato la memoria individuale e costruito cumuli di dati (i big data) che sempre meno consentono di discuterne la provenienza dell’informazione e l’argomentazione che la sorregge, educare alla critica ed educare alla natura conflittuale delle fonti e delle misure dovrebbe quasi ossessivamente dirigere l’educazione che forniamo alle… future élites.

Tornando all’architettura e al Politecnico, perché oggi si dovrebbe conservare una scuola chiamata Architettura dentro una scatola più grande chiamata Politecnico, se i suoi valori sono generati dall’alterità e non comportano… prove? Provate a camminare con una vostra classe per una strada anonima di Torino, Milano o Hong Kong e domandate ai vostri studenti di individuare i «segni» che distinguono quelle architetture. Messe a parte facili ironie, così resilienza uguale venustas, o smart uguale utilitas, gli studenti andranno a cercare sul loro smartphone le risposte con motori di ricerca in grado di confrontare migliaia di immagini che loro non hanno memorizzato e di cui non conoscono l’origine.

Perché non ricordiamo più neanche il numero di telefono del nostro amante? Perché qualcun altro lo fa per noi, con tutti i limiti, in questo caso quasi paradossali, non solo sulla privacy ma sul libero arbitrio che persino la Bibbia consente al fedele israelita. In un mondo che giustifica ogni bizzarria, per progettarle e attuarle si ricorre a società anonime e a repertori codificati da decenni.

Il futuro dell’insegnamento

Educare significa conoscere, non essere informati. Si cerca di individuare le fonti per discuterle, non renderle «naturali». Si cerca di ricondurre la misura al suo statuto di mediazione e non solo di indeterminatezza.

Una scuola di Architettura e ancor più un Politecnico dovrebbero partire da un corso preliminare che forma a questi principi, recuperare il valore della storia, perché solo così si può misurare l’innovazione, formare intellettuali in grado di leggere segni nelle «pietre» che altri non sanno neanche vedere, per tradurre in misure economiche progetti e proposte, e poi certo su queste basi affrontare le emergenze. Basterebbe guardare all’Ecole Polytechnique sino al 1830.

Quante emergenze l’architettura e l’ingegneria devono affrontare tutte insieme? Queste emergenze richiedono risposte non solo immediate, ma decisioni e misure che incorporino il tempo della risposta alla catastrofe, terremoto, frana, inondazione, incendio. Si vuole una capacità di trasformare le informazioni in conoscenze e visioni nella padronanza di una raffinata semeiotica dei luoghi senza la quale dal problem solving ricaveremo solo… toppe e tamponi. Lo insegnano, è quasi offensivo ricordarlo, Voltaire nel Candide e Manuel da Maia nella ricostruzione di Lisbona dopo il terremoto del 1755.

La cultura del problem solving dissolve una delle dimensioni fondamentali della cultura politecnica: il tempo. Ford arriva a progettare e costruire il modello T quando unisce conoscenza e tempo, una semeiotica del suo possibile acquirente e una doppia dimensione del tempo: quella che lo porta a sposare Taylor e l’organizzazione scientifica del lavoro, ma anche a costruire una visione della mobilità individuale che durerà quasi sino ad oggi. Siamo ancora capaci di integrazioni così?

Cinquant’anni fa iniziavo la mia attività nella scuola politecnica di Torino, con un libro (un libro, orrore, quanto tempo gettato!) che aveva una copertina disegnata da Roberto Gabetti; forse questa copertina rimane ancora oggi l’elemento di maggior attualità di quel testo, dal titolo presuntuoso, Politica e forma. La copertina, semplicissima, rappresentava un piano inclinato su cui una sfera veniva sospesa nel suo scorrere. Il nostro sapere è ancora oggi e per fortuna, rappresentato da quella sfera e dal suo essere sospesa, incerta, tra caduta, arresto, stato di equilibrio: il sogno mai raggiunto da qualsiasi ricercatore scientifico. Politica e forma rimangono i due estremi di quell’asse, se per politica noi vogliamo ancor intendere la capacità di creare prospettive, futuri possibili, desideri come scrive Lacan, e se forma è la misura, la rappresentazione, la capacità di raccontare quel sogno di un sapere politecnico, in grado di seguire i pensieri di Darwin o Le Play, con la stessa serenità che portava l’uno ad affermare che la natura fa salti e l’altro che il rischio dell’avventura porta sempre fuori dal porto il proprio Beagle.