Cantieri milanesi

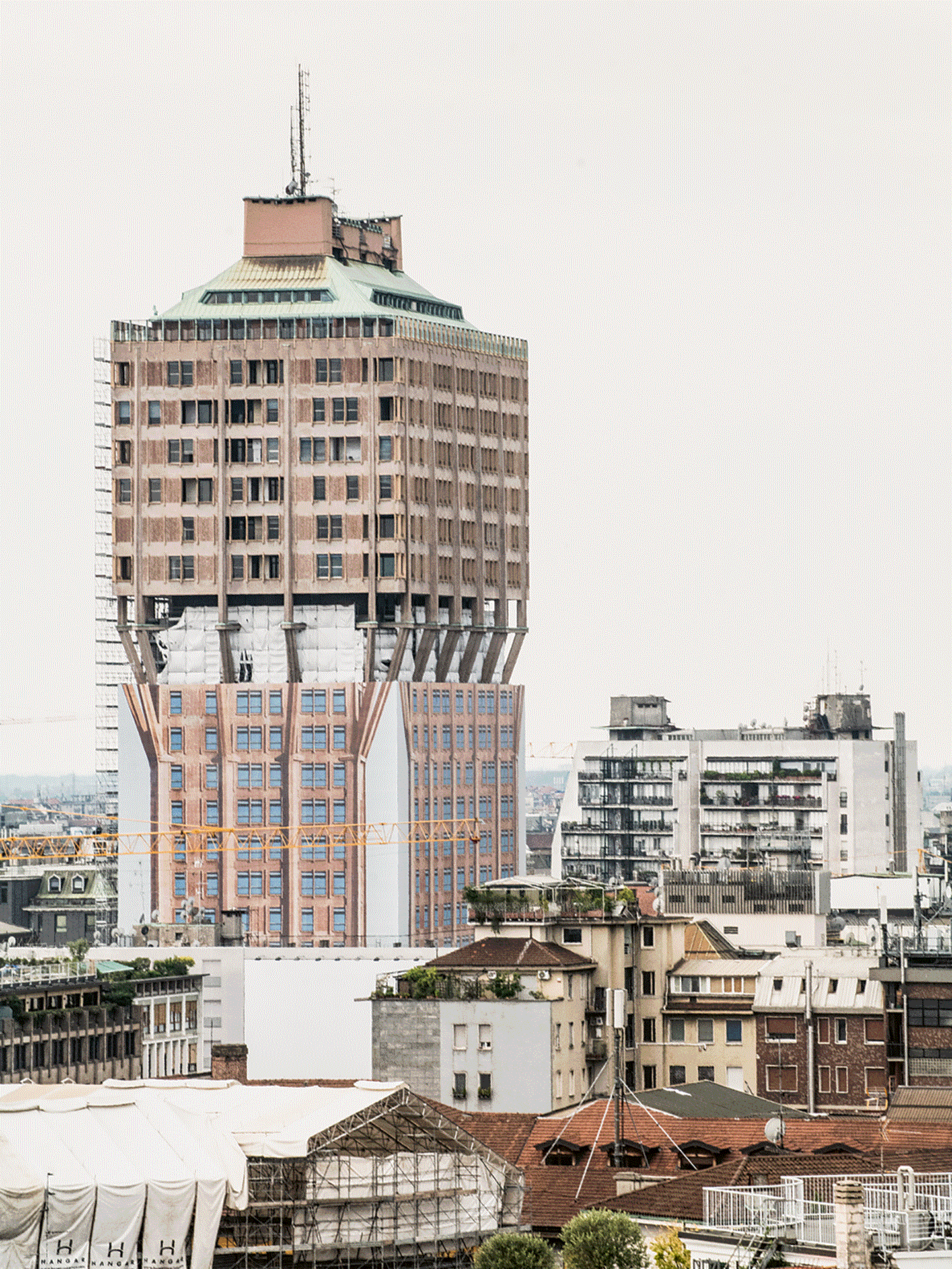

Una dopo l’altra, tutte le icone di quella straordinaria stagione architettonica vissuta da Milano nel secondo dopoguerra stanno passando – o sono già passate – sotto i ferri della ristrutturazione più o meno consapevole, volta a infondere nuova linfa in edifici con ormai diversi decenni sulle spalle. L’ultima paziente è la Torre Velasca, avvolta da uno strato di ponteggi (31.000 metri quadrati per un totale di 556.000 chilogrammi di acciaio, più di 3.000 tubi, 10.000 giunti e 20.000 pedane metalliche) e infine impacchettata con una riproduzione in scala al vero delle sue inconfondibili fattezze: la struttura esterna in cemento armato (con inerti selezionati provenienti dal Ticino), che le valse il soprannome di «grattacielo con le bretelle»; il rosa dei pannelli di facciata (niente a che vedere con i curtain wall in alluminio e vetro); e soprattutto quella forma a fungo che rimanda alle torri del passato. Elementi che lo studio BBPR disegnò per alludere a «l’ineffabile eppure percepibile caratteristica» dell’atmosfera cittadina, punto forte della teoria di Ernesto N. Rogers.

Icona postmoderna ante litteram, la Velasca svetta oggi nello skyline milanese come simulacro di se stessa, versione pop simile alle tele dell’artista Marco Petrus che qualche anno fa ne ha rivisitato l’immagine proprio mentre il britannico «Daily Telegraph» la inseriva (nel 2008) tra gli edifici più brutti del mondo. Amata e odiata: se già Reyner Banham la criticò negli anni Cinquanta (con ragioni ben più dotte), l’edificio è giustamente vincolato per il suo interesse storico e artistico.

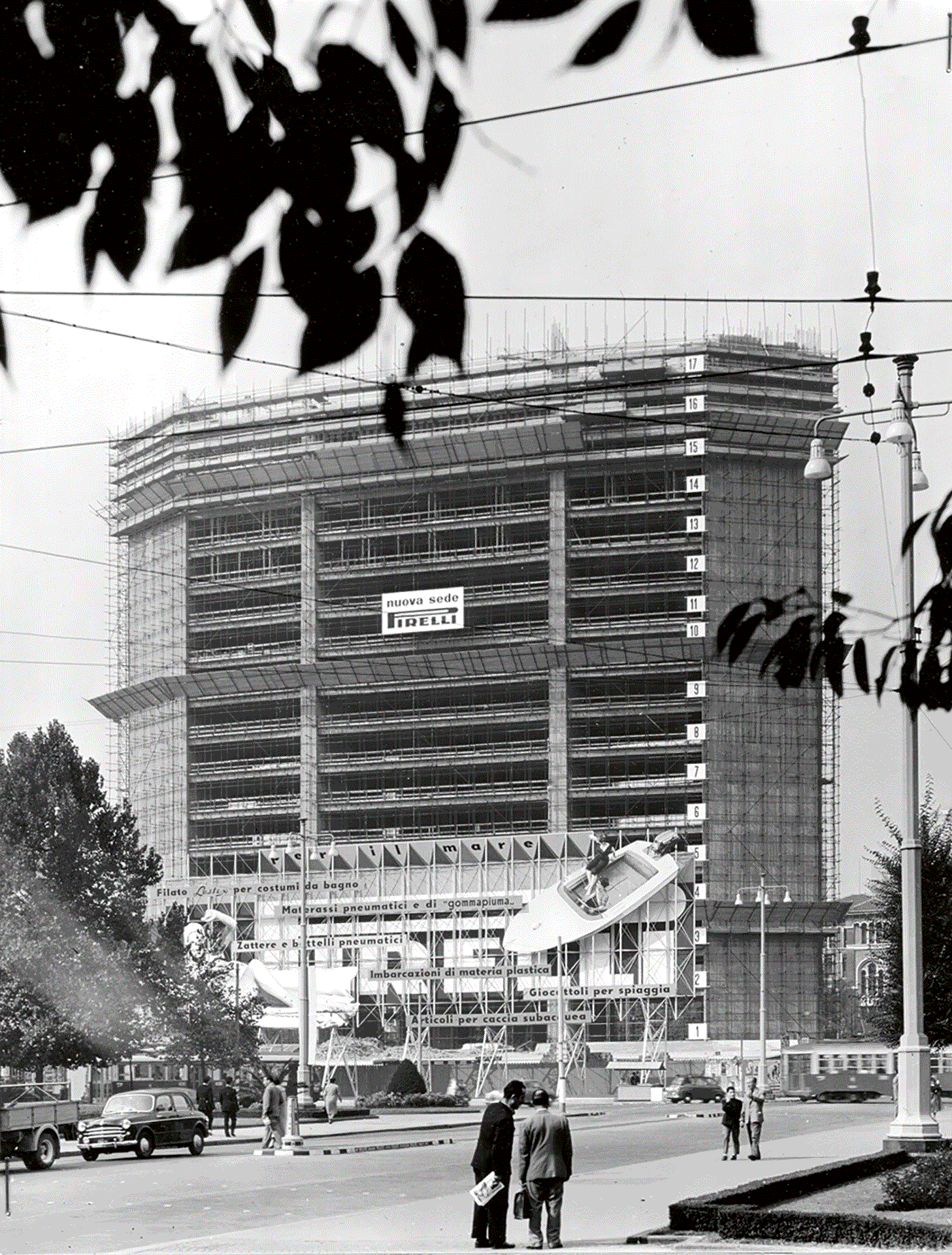

Senza scomodare Christo, la Velasca impacchettata ci fa venire in mente, per contrasto, i cantieri originali di quella audace generazione di torri milanesi degli anni Cinquanta. In particolare del grattacielo Pirelli, subito trasformato in un enorme billboard per vere e proprie installazioni affidate a un brillante architetto come Roberto Menghi e ad artisti come Armando Testa, Albe Steiner e Pino Tovaglia, in seguito protagonisti della pubblicità e della grafica made in Italy. Su di una struttura metallica tubolare, Testa collocò ad esempio il suo celebre elefante con la proboscide a forma di pneumatico per veicoli industriali («Atlante, il gigante che fa molta strada»), parte di una fortunata serie di animali; a Steiner si deve invece la celebre immagine che qui riportiamo: l’installazione «Per il mare», con un motoscafo in scala gigante che da lontano pare appeso al grattacielo. Il mondo Pirelli comprendeva – come recitavano le grandi scritte a corredo – anche materassi in gommapiuma, zattere e battelli pneumatici, imbarcazioni di materia plastica e giocattoli per spiaggia; insomma i nuovi beni di consumo dell’Italia del miracolo economico, passata in breve dalla ricostruzione al turismo di massa. (Fate un giro sul sito dell’Archivio Pirelli, ne vale la pena).

Messi uno di fianco all’altro, il cantiere (originale) del Pirelli e quello (attuale) della Velasca ci parlano di due mondi distanti, non solo dal punto di vista architettonico. Il primo offriva futuro, progresso, consumo e benessere diffuso; il secondo promette invece di riconsegnare ai milanesi pressoché intatta – almeno esteriormente – la silhouette di una Old Lady ormai simbolo della città.