Quels enseignements tirer de Blatten?

Blatten

Si les spécialistes des dangers naturels s’accordent sur le caractère exceptionnel de la catastrophe de Blatten, la recherche se poursuit pour avoir une compréhension plus fine du phénomène. Au-delà de l’aspect purement scientifique, l’analyse rétrospective de cet événement permet de développer des outils qui pourront aider les autorités à identifier et à prévenir au maximum les dégâts des catastrophes qui viendront inévitablement avec l’accélération de la crise climatique.

Le mercredi 28 mai 2025, vers 15h30, le Birchgletscher s’est effondré sous le poids des débris qui s’étaient accumulés à sa surface à la suite d’une série d’éboulements provenant du Kleines Nesthorn et survenus au cours des jours précédents. Quelques dizaines de secondes plus tard, le village de Blatten (VS) disparaissait sous un amoncellement de roche et de glace. «Un événement exceptionnel, voire unique, selon Christophe Lambiel, maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne et spécialiste du permafrost. Il y a bien eu des cas assez similaires, comme au Pizzo Cengalo (GR) en 2017 et au Piz Scerscen (GR) en 2024, mais l’ampleur des destructions matérielles n’a cependant rien à voir.»

Si l’événement a capté l’intérêt des médias et du grand public, il a évidemment attisé la curiosité des chercheurs: quel enchaînement de causes a pu mener à cette catastrophe? Quelle est l’importance des facteurs géologiques? La dégradation du permafrost, en lien avec le changement climatique, a-t-elle une responsabilité? Dans le feu de l’action, les réponses données aux médias ont pu être contradictoires, mais les grandes lignes du scénario étaient claires: une série d’éboulements a provoqué l’accumulation d’un volume de plus de 7 mio m3 de débris rocheux sur le Birchgletscher. Cette masse a provoqué l’accélération du glacier, dont une partie importante s’est finalement écroulée. Selon des informations publiées par des glaciologues de l’ETH Zurich, «une comparaison de modèles numériques de terrain avant et après l’événement montre qu’un volume de 2.9 mio m3 de glace et 6.4 mio m3 de roches et de débris s’est déversé dans la vallée». Ces 20 mio t ont franchi une dénivellation de 1200 m en une quarantaine de secondes, soit à une vitesse avoisinant les 200 km/h. Cette chute aurait libéré une énergie suffisante pour faire fondre jusqu’à environ 1 mio t de glace, soit environ 27% du volume de glace tombé.

Le climat, un coupable tout désigné?

Le premier acte de cette tragédie est donc l’éboulement du Kleines Nesthorn. Pour Ludovic Ravanel, glaciologue, géomorphologue et directeur de recherche au CNRS au sein du laboratoire Environnement et dynamique des territoires de montagne (EDYTEM) de l’Université Savoie Mont Blanc à Chambéry (F), «la déstabilisation d’une paroi rocheuse est généralement liée à deux types de facteurs: les facteurs passifs comme la géologie et la topographie, ainsi que les facteurs actifs comme de fortes pluies, la dégradation du permafrost ou encore une décompression post-glaciaire». Pour le spécialiste, le versant nord du Kleines Nesthorn est certes affaibli par sa lithologie et sa fracturation, mais le déclencheur est certainement à rechercher dans la dégradation du permafrost. «Celui-ci est bien présent dans le secteur, comme en témoignent les modélisations, la présence d’un glacier suspendu (glace froide) à proximité et des formes de terrain particulières (petits glaciers rocheux en pied de versant). En outre, nous avons observé ces derniers mois dans les Alpes des phénomènes nouveaux au niveau de certains forages, comme un fort réchauffement suivi d’une absence de refroidissement en profondeur en 2024. Si nous n’avons pour l’heure pas de certitude absolue, un faisceau d’indices pointe quand même du doigt la dégradation du permafrost.»

Pour Christophe Lambiel, si les grandes lignes de l’événement font à peu près consensus, il est indispensable de récolter des données avant de pouvoir tirer des conclusions plus détaillées. «Avec un tel enchaînement d’étés caniculaires, il paraît en effet difficile d’exclure un lien avec la dégradation du permafrost. Mais pour l’affirmer, il faut pouvoir s’appuyer sur des données de terrain!» Un travail auquel son équipe s’est attelée puisqu’un des doctorants de l’Institut des dynamiques de la surface terrestre (IDYST) est récemment allé installer des capteurs de température à proximité de la zone de l’écroulement du Kleines Nesthorn, dans un terrain très similaire géologiquement – et tout autant malcommode à parcourir.

Pour ce qui est de la rupture du glacier, les glaciologues de l’ETH Zurich suspectent actuellement une série de causes, principalement liées au poids supplémentaire imposé par les éboulements, qui ont entraîné l’avancée rapide du glacier. Cette pression et ces déformations par cisaillement auraient également pu provoquer une fonte partielle dont les eaux auraient encore amplifié et accéléré le mouvement du Birchgletscher. Autant d’hypothèses à valider ici aussi.

Si le Birchgletscher et le Kleines Nesthorn ne sont que récemment apparus dans l’espace médiatique, ils étaient dans le viseur des spécialistes et des autorités depuis de nombreuses années déjà. «En raison de deux avalanches de neige et de glace en décembre 1993 et décembre 1999, qui ont partiellement affecté la route cantonale et d’autres infrastructures locales, le Birchgletscher a été surveillé au cours des dernières décennies», explique Guillaume Favre-Bulle, chef de la section dangers géologiques du Service des dangers naturels de l’État du Valais. La partie inférieure du glacier ayant avancé d’environ 50 m depuis 2019 − une anomalie à l’échelle des Alpes suisses −, une caméra avec des fonctionnalités supplémentaires a été installée en 2024. Suite à un regain d’éboulements et la détection de fissures par un observateur local des dangers naturels à la mi-mai 2025, la surveillance a été renforcée avec la pose d’une antenne GPS, d’un radar interférométrique et de nouvelles webcams. Des vols LiDAR et photogrammétriques sont venus compléter le dispositif de surveillance. Sans oublier la poursuite des observations visuelles.

L’accélération du phénomène a poussé les autorités cantonales à évacuer le village de Blatten le 19 mai. Tous les spécialistes rencontrés pour rédiger cet article tiennent à souligner une décision aussi exemplaire que difficile à prendre. «S’il n’est pas possible de crier victoire en raison de la destruction du village et de la mort d’un de ses habitants, les autorités valaisannes ont su éviter le pire», souligne Christophe Lambiel. Pour l’ingénieur forestier et hydraulique Federico Ferrario, vice-président de l’Association des spécialistes suisses des dangers naturels (FAN), «Blatten est la preuve que la gestion intégrée des risques, telle que pratiquée en Suisse, fonctionne. Et ce, même pour des événements exceptionnels et/ou avec un temps de retour qui dépasse 300 ans et qui donc n’apparaissent pas sur les cartes de danger actuelles».

On peut s’interroger sur le fait que de tels dangers n’apparaissent pas comme zone à risque. Guillaume Favre-Bulle explique ainsi que «l’élaboration des cartes de danger au niveau national ne prend pas en compte la combinaison de processus différents, comme ici éboulement et rupture de glacier, de même que les évènements extrêmement rares comme celui du Kleines Nesthorn». Pour ces derniers, il souligne que seules des mesures organisationnelles sont envisageables. C’est ce qui a été fait à Blatten.

Pour Federico Ferrario, cette situation s’explique par plusieurs éléments. Tout d’abord, une bonne partie de ces zones se situent loin de toute infrastructure et ne génèrent que peu ou pas de risque pour la vie humaine et les infrastructures. Ensuite, en raison de leur temps de retour élevés, des catastrophes comme celles de Blatten sont très difficiles à identifier et à prévoir. «La question qui se pose est surtout de savoir que faire une fois identifiée une zone à risque avec un temps de retour de, disons, 3000 ans», poursuit le spécialiste. Pour lui, il n’y a que deux réponses possibles: accepter de quitter de vastes territoires alpins ou alors se résoudre à y vivre en ayant pleinement conscience de la menace. Mais à défaut de mener une planification territoriale basée sur la connaissance des risques, des facteurs économiques ne vont-ils pas s’en charger? En effet, les assurances vont-elles courir le risque de couvrir des édifices situés en zone à risque, et si oui, à quel prix? Les autorités et la population seront-elles d’accord d’y développer et d’y entretenir des infrastructures sur le long terme? Dans un contexte de crise climatique qui devrait logiquement voir augmenter l’ampleur et la fréquence de tels phénomènes, une telle position est-elle tenable? «On en revient toujours à la question des décisions politiques qui découleraient de ces nouvelles connaissances: rester ou accepter?», poursuit Federico Ferrario. Selon Christophe Lambiel, «il faut bien évidemment faire le maximum pour identifier d’autres zones potentiellement sujettes à un tel risque d’événements en cascade. Blatten a été un choc dans le monde des dangers naturels, autant au niveau de l’administration, des bureaux que de la recherche. Nous voulons tous comprendre et prévenir ces phénomènes. Même si l’ignorance du danger peut parfois sembler plus confortable…»

Satellites et simulations numériques

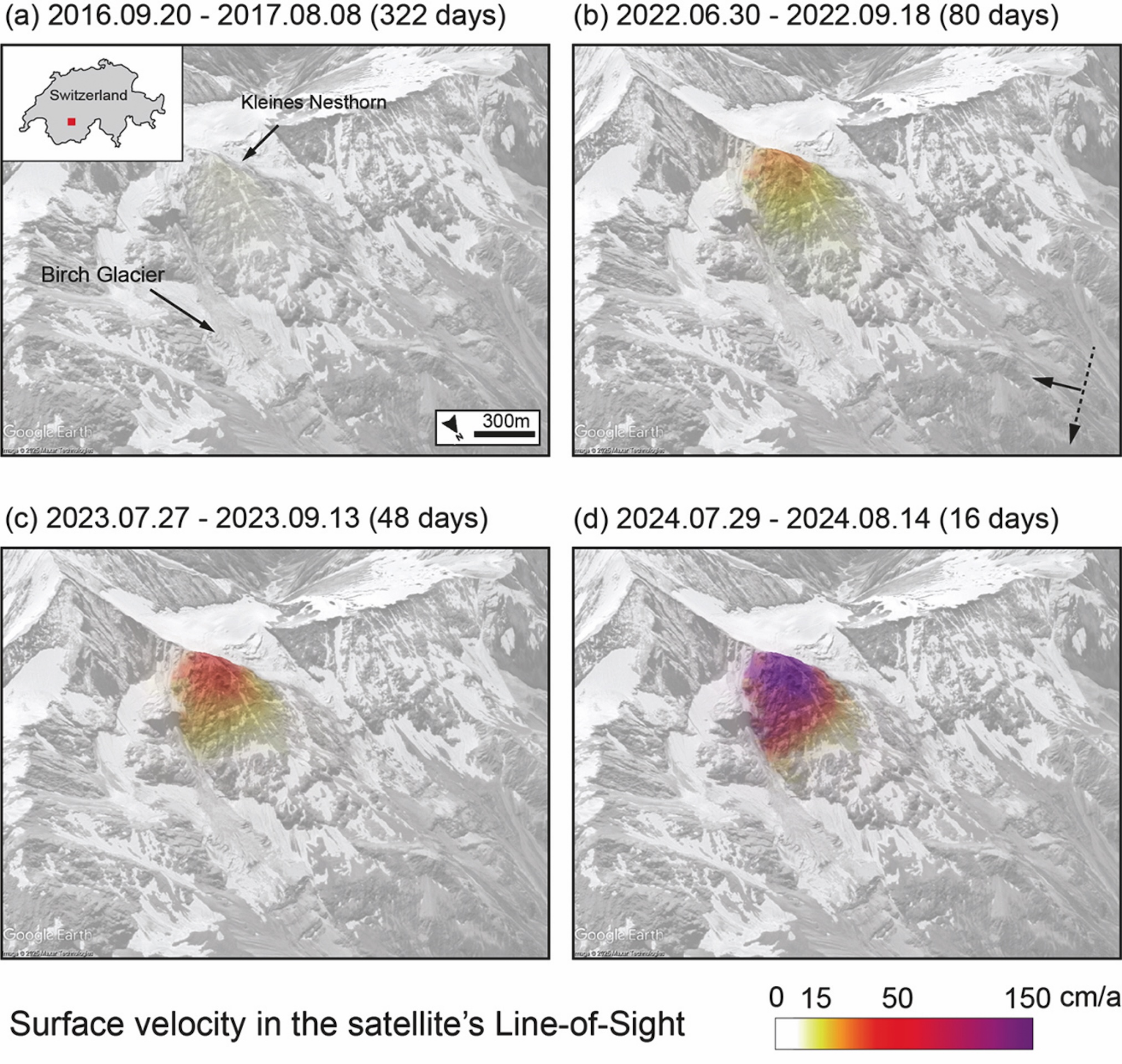

À quel point est-il possible d’identifier ces zones à risque suffisamment à l’avance? Pour le chercheur lausannois, la tâche semble ardue: «Si on prend l’exemple du Piz Scerscen, le pan de rocher qui s’est effondré n’est pas un élément topographique majeur. Des zones telles que celles-ci, il en existe beaucoup trop pour toutes les avoir à l’œil.» Mais si ces zones se cachent à l’observateur terrestre, elles pourraient se révéler bien plus faciles à identifier depuis l’espace: en analysant rétrospectivement des images satellitaires produites avec la technique de l’interférométrie radar à synthèse d’ouverture (inSAR), les chercheurs d’un programme de l’Agence spatiale européenne ont pu y détecter des signaux montrant dès 2017 des mouvements de terrain liés à l’instabilité du Kleines Nesthorn ainsi que leur nette accélération en 2023 (50 cm/an) puis en 2024 (150 cm/an). Même si cette technique a ses limites, notamment en raison de la topographie et de l’orientation des zones concernées, elle a l’avantage de fonctionner indépendamment des conditions météorologiques, et sur de vastes zones. Le Canton de Berne a d’ailleurs lancé un inventaire des instabilités potentielles (IPIS). Il vise à identifier à temps les sites présentant un risque inadmissible pour le domaine sous responsabilité institutionnelle au moyen de données inSAR régulièrement acquises.

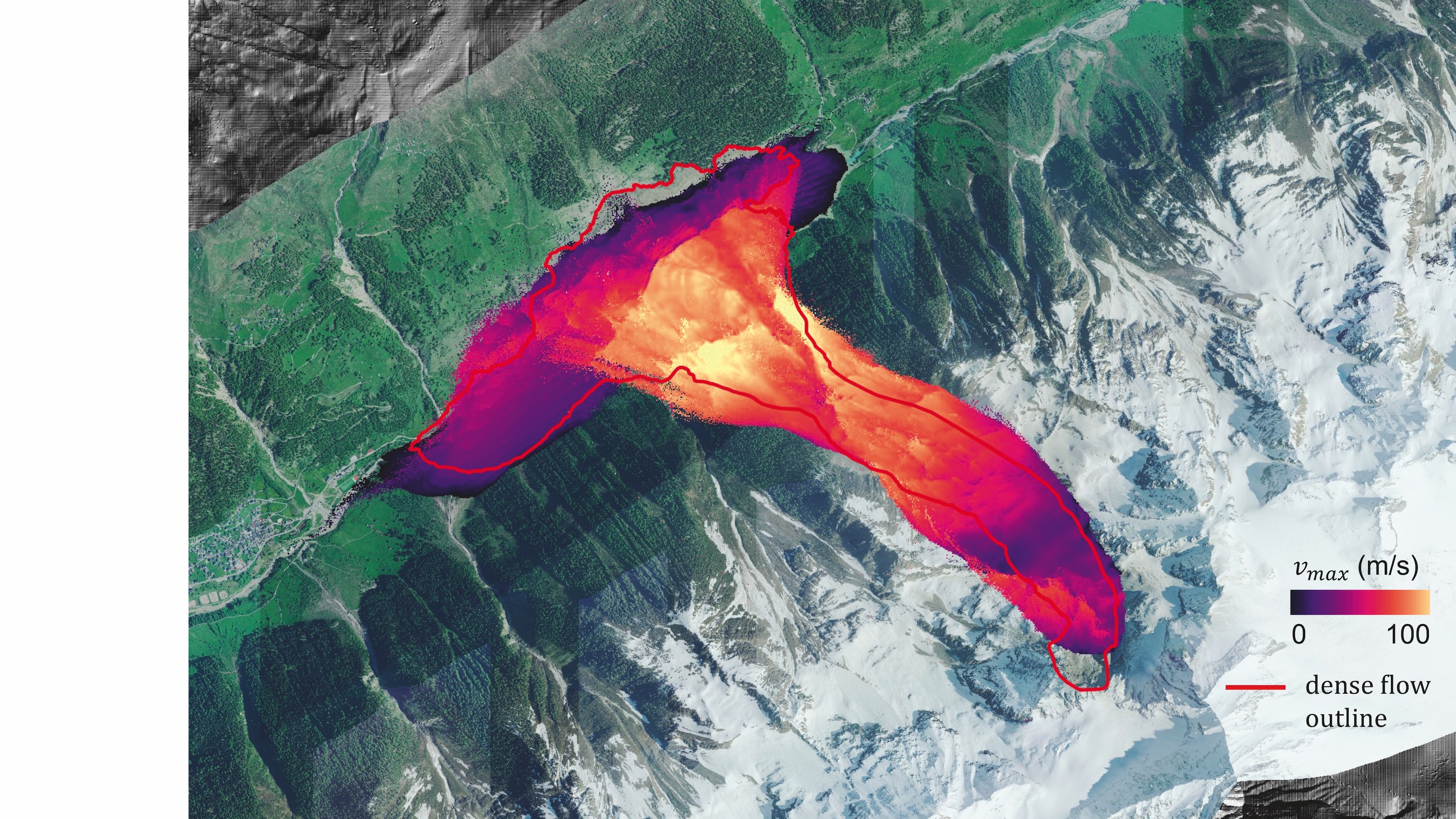

Une fois les zones identifiées et caractérisées, le recours à des simulations numériques 3D telles que celles réalisées à l’ETH Zurich et au SLF par le groupe Environmental and Geomatic Engineering du Pr Johan Gaume permettrait de déterminer plus précisément les zones potentiellement impactées. Selon les scénarios retenus, cette équipe de chercheurs a développé des simulations pour les événements mixtes rocher/eau (glace). Testées rétrospectivement sur des catastrophes bien documentées, elles ont montré un très bon accord avec les observations de terrain en termes de déroulement, de hauteur et de propagation.

Sans mandat officiel, l’équipe de Johan Gaume a fait tourner son modèle avec les paramètres connus à Blatten: les résultats de la simulation 3D montraient une extension de la zone de dépôt très proche de la réalité. Ils prédisaient aussi que la plus grande partie de Blatten serait détruite et que le hameau de Weissenried serait épargné de justesse par la masse de roche et de glace effondrée. «Si les responsables valaisans avaient eu connaissance des résultats de ces modélisations, ils auraient probablement évacué le hameau de Weissenried, épargné de justesse», explique Christophe Lambiel.

Les Gaulois craignaient que le ciel ne leur tombe sur la tête; c’est pourtant ce même ciel qui pourrait demain avertir les Helvètes de la chute d’une de leurs montagnes. Le recours à ces technologies de télédétection satellitaire (qui aujourd’hui ne sont pas encore totalement opérationnelles), combiné à l’amélioration des simulations numériques 3D s’avère en effet prometteur. Mais ces avancées technologiques ne porteront réellement leurs fruits que par l’allocation de moyens humains supplémentaires à tous les niveaux (communes, cantons et bureaux) et par une meilleure perméabilité des échanges entre les différents acteurs.

1 Daniel Farinotti, Matthias Huss, Mylène Jacquemart, Mauro Werder, Reto Knutti, Sonia Seneviratne, Robert Kenner, Jeanette Nötzli, Marcia Phillips, «Fact sheet for the now-collapsed Birchgletscher, Switzerland», ETH News (version du 25.07.2025)

2 Selon des glaciologues de l’ETH Zurich, «l’épaisseur de la glace au niveau du front du glacier a augmenté de près de 30 m entre 2011 et 2023, tandis que le glacier s’est aminci de manière dynamique dans sa partie supérieure. Ce comportement inhabituel était probablement dû à l’accumulation de débris rocheux provenant d’éboulements périodiques antérieurs à l’événement.» Source: voir note 1

3 «Satellite radars reveal early signs of slope instability years before Blatten rock/ice avalanche», communiqué de presse de l’ESA (08.08.2025)

4 Nils Hählen et Cornelia Brönnimann, «Inventar potentieller Instabilitäten im Berner Oberland», Agenda FAN 01/2023

5 «New models improve predictions of snow, rock and ice avalanches», ETH News (07.07.2025)