Penser rez-de-ville

Les auteurs de l’ouvrage Rez-de-ville, la dimension cachée du projet urbain (2023) proposent des clés de lecture afin de repenser les rez-de-chaussée à l’échelle du quotidien, comme des espaces pluriels, évolutifs, en prise directe avec les usages et les parcours. Ils invitent à dépasser le modèle idéalisé de la ville commerçante pour considérer pleinement les potentialités du niveau du sol.

Les architectes et les entreprises le savent, le niveau du rez-de-chaussée d’un bâtiment est le plus complexe à concevoir et à construire. Les étages inférieurs, parkings ou caves, par exemple, ainsi que les étages supérieurs sont souvent répétitifs et bien moins hardus à projeter au vu de leurs contraintes réduites. Un rez-de-chaussée doit régler à la fois les conditions d’accessibilité des personnes et des véhicules, l’étanchéité par rapport aux risques d’inondation, les exigences de sécurité… Outre ces paramètres, il doit abriter d’autres usages: locaux techniques, commerces, bureaux, logements, services, et leurs interfaces avec les espaces publics et privés environnants.

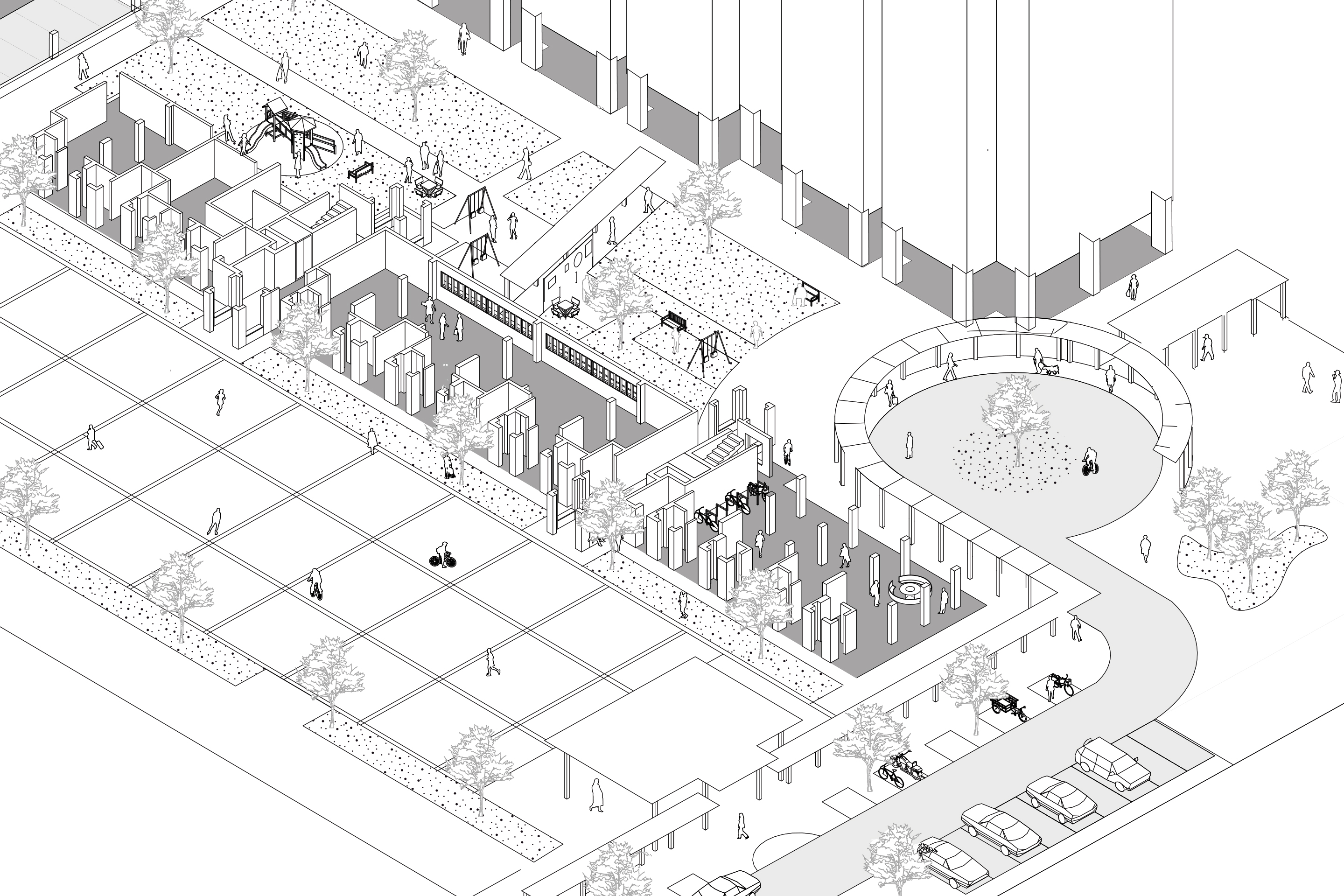

Dire cela, c’est déjà élargir la notion de rez-de-chaussée à celle que nous appelons «rez-de-ville». Les réflexions ne sont alors plus réduites à la question des pieds d’immeubles, mais comprennent tout le niveau du sol. Ce changement de terminologie nous paraît décisif si nous voulons changer la vision et la conception de nos rues, existantes ou à venir, larges ou étroites, commerciales ou résidentielles. Notre conviction est que si l’on ne considère pas ce que nous appelons le rez-de-ville dans la grande dimension des espaces ouverts et fermés, publics et privés, bâtis ou plantés, nous n’améliorerons pas significativement la vie urbaine.

À s’en tenir aux formes de l’urbanisation française depuis des décennies, que ce soit dans les projets neufs ou de rénovation des centres-villes, des banlieues ou des périphéries, de maisons individuelles ou d’habitats collectifs, on ne peut être satisfait: le niveau essentiel à la vie urbaine, celui du piéton, n’est pas considéré à la bonne échelle. Il est le résultat d’une juxtaposition de pieds d’immeubles, souvent sous-exploités ou complètement fermés pour s’extraire de la vue des passants, qui fabrique des rues peu accueillantes et une «architecture urbaine» de pure façade.

L’importance des itinéraires

Les espaces publics et les rez-de-chaussée sont pensés et conçus pour et par la voiture, les sols s’imperméabilisent pour faciliter la circulation des véhicules, la vacance commerciale s’installe dans les centres-villes au profit des centres commerciaux en périphérie et les instruments d’hypersécurisation des espaces (codes, clôtures, vidéosurveillance, etc.) se démultiplient. Cela contribue à une crise de l’espace public et des relations entre espace bâti et espace libre. La définition de Christian Devillers de l’espace public comme espace «libre et gratuit d’accès1» est largement contredite dans la majorité des aménagements. Plus grave, si tout le monde paraît conscient – ou sent – que quelque chose ne va pas, ne fonctionne pas, les remèdes proposés pour sortir de cette impasse ne sont pas efficients.

Le tout-commerce en rez-de-chaussée, solution accrochée à une vision mythique de la rue animée médiévale, est un non-sens économique et urbain. La demande commerciale, notamment depuis l’arrivée des hypercentres commerciaux et le développement de l’e-commerce, est plus faible et ne permet pas d’animer toutes les rues. Le commerce fonctionne uniquement sur les itinéraires utiles du quotidien, là où la demande est suffisante et s’intègre dans des formats variés. L’idée, faute de preneur, de «stériliser» les locaux des rez-de-chaussée, est une fausse solution. De même, l’idée plus récente de dédier les locaux de rez-de-chaussée à des activités éphémères, «l’urbanisme tactique», est sympathique, mais n’est pas à la hauteur de la situation.

Il faudrait donc s’attacher à analyser finement les systèmes en place dans les villes pour déceler les voies au sein desquelles il serait utile et pertinent de projeter des rez-de-chaussée commerciaux. Ce travail permettra de se rendre compte que ces rues sont minoritaires et qu’il est essentiel de considérer les autres rues, les rues résidentielles, comme telles, dans la projection des aménagements.

On voudrait revenir ici sur la nécessité de distinguer les voies résidentielles, plus nombreuses, des voies actives. Pour cela, il faut là aussi changer de paradigme, et d’outils d’analyse et de projet. Les élus, maîtres d’ouvrage et opérateurs réfléchissent en termes de «cercles d’accessibilité» définis par des rayons compris entre 200, 400 et 800 mètres autour, par exemple, d’une gare. Or les quartiers, en dehors de ces cercles fictifs, accueillent eux aussi des équipements et des services (station de transport, écoles, commerces, services de santé, etc.) qui ponctuent nos trajets quotidiens.

Chaque jour, partir de chez soi, déposer les enfants à l’école, prendre un bus, un métro ou un train de banlieue, se rendre au travail et le soir, aller chercher les enfants, s’arrêter à une boulangerie ou une pharmacie, jouer un moment au square puis rentrer sont autant de moments et de lieux qui rythment la vie des quartiers. Si toutes ces fonctions quotidiennes sont étendues sur un itinéraire efficace et confortable, on pourra augmenter les temps de marche ou de vélo et enfin commencer à concurrencer la voiture. Ainsi, à la vision périmétrique de l’urbanisme doit se substituer une analyse précise des itinéraires permettant la distinction entre les itinéraires résidentiels, largement majoritaires, et les itinéraires actifs.

Ainsi, on pourrait s’attacher à penser le développement de ces rues résidentielles, habitables en rez-de-chaussée, calmes et sécurisées. Cela paraît une évidence, mais en France cela se heurte, entre autres arguments des promoteurs et des aménageurs, au désir de faire accéder la voiture au plus près des logements et aux craintes sécuritaires. Réduire la présence de la voiture dans ces allées, considérer son stationnement sur les voies de desserte, permet la projection de voies largement plantées, ouvertes sur des jardins privés permettant ainsi co-surveillance et tranquillité pour les enfants. Ces objections de principe étant formulées lors de la négociation de projet, il nous a paru utile de proposer des méthodes plus ambitieuses pour sortir de la frustration d’un débat mort-né. C’est le sens de notre ouvrage, Rez-de-ville. La dimension cachée du projet urbain (2023).

Des vertus de la catégorisation pour donner à la rue toute sa richesse

Pour établir ces méthodes de projet, nous avons compris qu’il était primordial de réfléchir à la définition des seuils et des limites, entre le public et le privé, dans la continuité de la projection des itinéraires. Nous avons mené des enquêtes internationales dans le cadre d’échanges universitaires et de mémoires d’étudiants dans une dizaine de pays. Nous avons tenu à observer des situations diverses – des capitales européennes aux villes d’Afrique, d’Amérique du Sud ou d’Asie – car notre intuition est que «formel» et «informel» doivent apprendre l’un de l’autre. De ces enquêtes dessinées, à partir d’un protocole unique et partagé, nous avons décelé et décomposé des «bandes d’usages».

Dans le cas de l’urbanisation informelle, nous avons pu décrire spatialement une lutte des places, des classes, des genres, qui se déploie depuis la rue jusqu’aux étages et dans la profondeur des parcelles. Dans le cas de pays où l’urbanisme est plus réglementé, nous avons privilégié l’étude de dispositifs, de dimensions et d’usages des cours. On remarque par exemple, dans l’urbanisme haussmannien et néo-haussmannien contemporain, que l’utilisation des cours est réduite à l’intégration de «jours de souffrance2». Or, si on examine les cours profondes des faubourgs parisiens, les usages se sont diversifiés et modernisés. On y trouve la mixité fonctionnelle si souvent évoquée. Les dispositifs sécuritaires laissent accéder les visiteurs en journée, puis se referment le soir. Cela est une réponse active humaine aux développements invasifs de dispositifs numériques de type vidéosurveillance.

L’ensemble de ces enquêtes inspirantes nous ont conduits à la construction de trois catégories spatiales de rez-de-ville qui dépassent la notion de pied d’immeubles ou la dimension espace public/espace privé. Ces catégories se déploient, en interaction directe avec la rue, dans la profondeur des parcelles. Elles regroupent des caractéristiques communes comme le statut des sols, leur accessibilité et leur planification.

Nous les appelons les 3P:

- passant: interface directe avec la rue définissant des conditions d’accessibilité;

- poreux: seconde épaisseur intégrant des continuités visuelles ou physiques en cœur de parcelle;

- profond: ultime strate, moins visible, ouvrant les cours et les fonds de parcelles aux usages les plus cachés.

Ces strates, allant de la chaussée au fond de parcelle, régissent des interfaces diffuses aux limites peu définissables. Chaque «P» identifie des aménagements différents, des formes architecturales variées, des conditions d’accessibilités multiples et des statuts différenciés. On pourrait alors conjuguer ces 3P à des statuts différents de financement, d’usages et d’entretien, permettant ainsi la valorisation de ce niveau essentiel à la vie de quartier: les 3C – collectif, copropriété, commun. Ces catégories devront faire l’objet d’indications, de prescriptions, de négociations pour des plans d’urbanisme soucieux d’une ville plus ouverte et plus profonde.

On le voit, il faut élargir la focale pour trouver des solutions à la projection de rez-de-ville plus conviviaux. La diffusion de systèmes de rez-de-ville, en fonction des combinaisons opérées, permettrait alors l’introduction de davantage de complexité dans les typologies accueillant l’animation à l’échelle du piéton.

Notes

1. Christian Devillers, Le Projet Urbain, conférences «Paris d’architectes», Paris, Pavillon de l’Arsenal, 1994

2. En contexte urbain, un «jour de souffrance» consiste en une petite ouverture permettant de laisser passer la lumière, et parfois l’air, sans vue directe. On les retrouve notamment dans les cages d’escalier ou les sanitaires.