La fabrique de Lancy: vers une politique publique des rez

Après avoir tiré les enseignements de ses propres projets, puis observé les démarches menées ailleurs, la Ville de Lancy (GE) met aujourd’hui en œuvre une véritable politique publique dédiée aux rez-de-chaussée: une stratégie souple mais volontariste pour programmer, activer et animer les pieds d’immeubles de son territoire.

De manière épisodique, la question des rez-de-chaussée revient dans l’actualité des villes, à l’occasion d’un conflit d’usages en pied d’immeubles, d’une conjoncture économique défavorable qui accentue la vacance des locaux commerciaux, ou encore lorsque la vie dans un nouveau quartier peine à émerger. Dans le canton de Genève, l’enjeu dépasse désormais le constat: il s’agit d’anticiper au regard des nombreuses opérations urbaines en cours et à venir. C’est le cas notamment à Lancy, où la Commune a mis en place une stratégie afin d’assurer une programmation des rez en cohérence avec les besoins des habitant·es mais aussi avec les objectifs des promoteurs. Plus qu’une circulaire technique, cette stratégie est une boîte à outils pensée pour cadrer l’action de la Ville tout en plaçant le dialogue au centre des processus. Que ce soit pour «faire ville» dans les nouveaux quartiers ou pérenniser une activité diversifiée dans les quartiers existants, la Ville de Lancy assume une politique publique de coordination entre les différentes parties prenantes impliquées dans la fabrique de ses rez-de-chaussée.

Retours de terrain

C’est au fil des retours d’expérience que la Ville a mesuré l’intérêt de traiter les rez-de-chaussée comme un enjeu urbain à part entière. Comme le rappelle le conseiller administratif Damien Bonfanti1, chargé de la promotion économique de la Ville: lors de sa prise de fonction en 2015, le quartier de la Chapelle sortait de terre avec dix-huit immeubles d’habitation… et un seul salon de thé. Mais aussi un unique poste d’urbaniste au sein de la commune pour accompagner l’ensemble des réalisations. Plus récemment, le quartier de Pont-Rouge, inauguré en 2024, a essuyé quelques ratés initiaux malgré une offre en arcades plus conséquente. Faute de concertation entre les différents propriétaires et gérants, l’implantation commerciale cherche encore son équilibre. Elle a donné lieu à des situations telles que l’installation de deux restaurants italiens pour une même clientèle, ou encore la concurrence directe entre un cabinet de physiothérapie et un centre de santé voisin. Les difficultés rencontrées à Pont-Rouge, mais aussi dans d’autres projets où la Commune dispose d’une faible maîtrise foncière, ont servi de déclencheur à la mise en place d’une politique urbaine et de son volet opérationnel.

La singularité de la démarche de la Ville de Lancy repose sur l’élaboration d’une stratégie dédiée à l’activation des rez et applicable sur l’ensemble de son territoire. Celle-ci s’inscrit dans les objectifs de la charte Grand Genève en transition et du Plan climat cantonal, dont la Commune a décliné sa propre version. Concrètement, elle entend soutenir la production d’arcades dédiées aux commerces et services de proximité, aux circuits courts, aux initiatives de l’économie sociale et solidaire, et, plus largement à l’animation de la vie de quartier. Simple à dire, complexe à mettre en œuvre: la démarche nécessite une série d’ajustements internes, notamment en matière de ressources humaines et de planification, et s’appuie sur une part d’expérimentation. Loin d’être isolée dans cet engagement, la stratégie de la Ville de Lancy contribue à une réflexion partagée entre plusieurs communes genevoises, que ce soit dans le cadre du projet Praille-Acacias-Vernets (PAV) ou en observant qui se passe du côté du quartier du Rolliet à Plan-les-Ouates2.

Car à Lancy, comme ailleurs dans le canton, les administrations communales sont confrontées à un vide réglementaire concernant les rez-de-chaussée. Contrairement aux logements, assujettis à la Loi générale sur les zones de développement (LGZD) qui régule leur répartition pour contenir la spéculation et assurer la mixité sociale au sein des quartiers, l’encadrement législatif dont disposent l’État et les communes reste limité lorsqu’il s’agit d’adapter les rez aux besoins des habitantes et habitants. Quand ils ne sont pas occupés par des locaux vélo ou des logements, ils sont en majorité conçus pour des usages commerciaux. Les arcades sont proposées aux conditions du marché genevois, c’est-à-dire à des loyers élevés, et leur activité dépend souvent de dynamiques économiques extérieures, pouvant entraîner de la vacance. Pour y faire face, en prévenir ou en atténuer les effets, mais aussi pour ouvrir les rez-de-chaussée à des activités peu ou non rentables, certains acteurs publics, accompagnés de leurs partenaires privés, amorcent des politiques et expérimentations inédites.

Une stratégie, plusieurs possibles

Pour passer des constats et actions ponctuelles à l’affirmation d’une politique urbaine, c’est avant tout un cadre théorique qu’il a fallu mobiliser au sein du service de l’aménagement du territoire de Lancy : formation des collaborateur·ices, recours à des expert·es externes et analyse des expériences menées en Suisse comme à l’étranger, notamment en France, où la mixité des rez de chaussée est aussi un sujet d’actualité. Cette démarche a permis d’aboutir en 2024 à une synthèse qui pose, d’une part, un inventaire des outils à disposition de la commune pour s’engager dans l’activation des rez, et, d’autre part, des recommandations de mise en œuvre de la stratégie suivant des scénarios types. Formalisée en un court document à usage interne, cette stratégie n’est ni réglementaire ni prescriptive. Elle est un instrument d’aide à la décision à plusieurs niveaux, qui permet à la commune de se positionner aussi bien en amont des projets, lors de la programmation, qu’en aval, pour améliorer la qualité des rez-de-chaussée ou réserver des espaces pour certaines activités.

Parmi les outils mobilisables, des instruments réglementaires comme le Plan localisé de quartier (PLQ) et d’autres plans d’affectation au sens de la LAT, qui font force de loi. Ce type d’outil présente néanmoins le désavantage d’être particulièrement lourd administrativement et peu efficace dans le détail des affectations des rez-de-chaussée. Pour élargir son champ d’action, la stratégie considère également des outils plus flexibles, comme les droits distincts permanents (DDP, mis en œuvre dans le projet PAV) ou encore les conventions (par exemple, les conventions public-privé des quartiers de l’Étang à Vernier ou du Rolliet à Plan-les-Ouates). S’ensuivent d’autres propositions plus ou moins usitées, et à plus petite échelle, comme les loyers adaptés, la sous-location publique, la création d’une régie ou foncière de quartier ou encore les études programmatiques, appels à projets et autres mesures incitatives. Cet inventaire succinct offre une vue d’ensemble des leviers d’action de la Ville à destination des équipes communales, tout en précisant les ressources humaines et financières requises pour l’application de chaque outil.

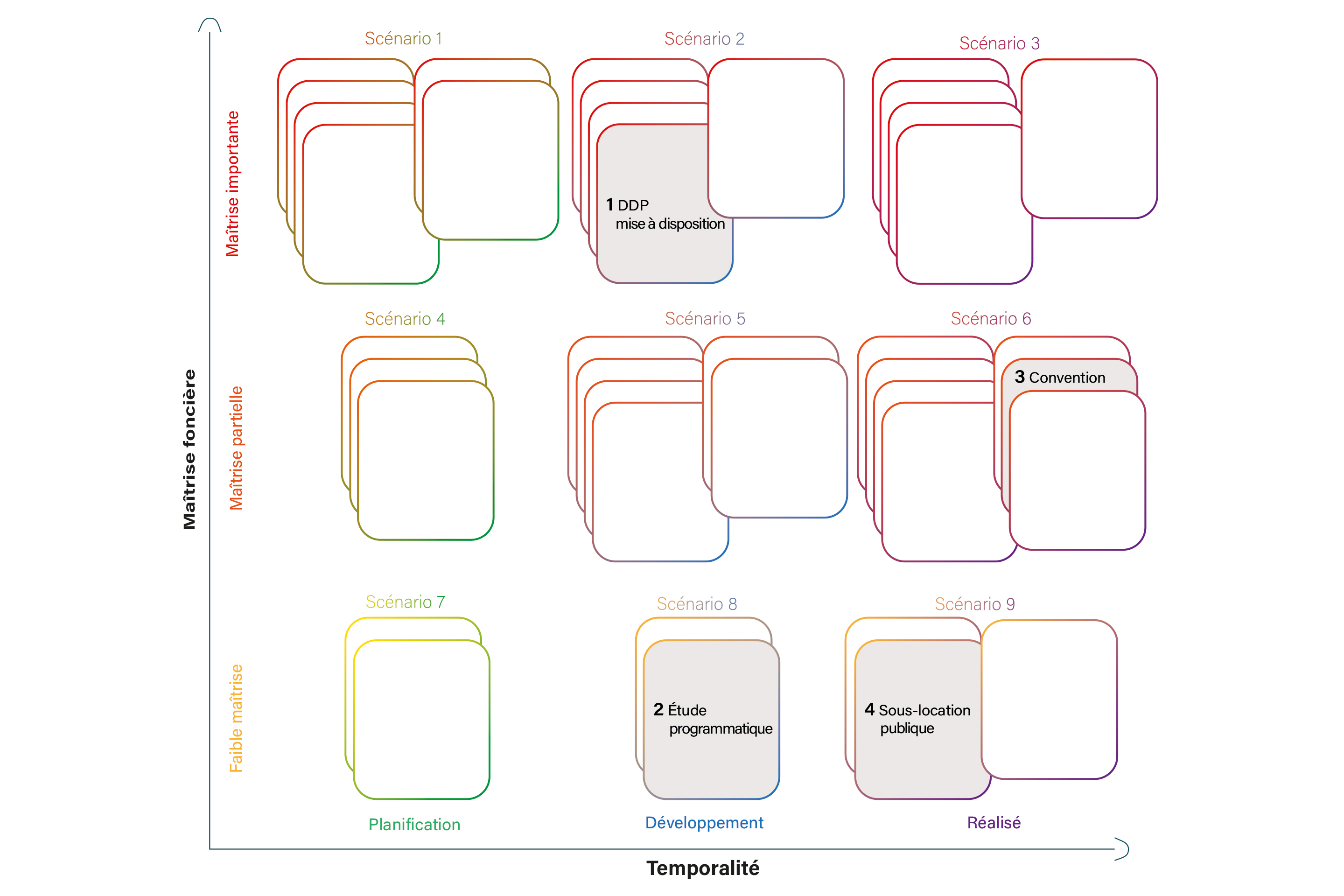

Grâce à un dispositif un brin ludique, le deuxième pan de la stratégie propose neuf scénarios disposés sur une matrice qui croise deux variables(Ill. p. 12): le statut de développement du quartier et la capacité foncière de la Ville. Du premier dépend la marge de manœuvre d’intervention, en d’autres termes l’impact financier: intervenir dans un rez déjà construit coûte plus cher si la Commune n’en est pas la propriétaire d’origine. Elle peut acquérir des arcades, les scinder, les proposer à des appels à projets pour les occuper moyennant un loyer adapté; mais aussi faire autrement, servir d’intermédiaire entre des associations de commerçants et des bailleurs ou émettre des bons pour soutenir le commerce, comme lors de la pandémie. Le second axe s’avère cependant le plus déterminant, car il engage l’autonomie décisionnelle de la Ville et oriente fortement ses négociations avec les partenaires privés. Si la pleine maîtrise foncière constitue à première vue un levier privilégié d’intervention sur les rez de chaussée, elle demeure néanmoins étroitement liée aux choix et postures politiques.

Intervenir? Un choix politique

Sur les projets en cours sur son territoire, la Ville de Lancy avance donc sur une poutre d’équilibre. Elle n’est pas un développeur, bien qu’elle construise et possède des biens immobiliers; sa mission reste principalement régulatrice, même si elle peut se montrer proactive sur les PLQ en démarchant les propriétaires des parcelles concernées, à l’instar des promoteurs. La Commune agit lorsqu’une opportunité se présente, avec un objectif précis: l’amélioration de la qualité de vie de ses habitant·es, en s’appuyant sur ses ressources et, désormais, sur sa stratégie rez-de-chaussée. Toute décision demeure soumise à l’approbation du Conseil administratif, qui veille à la justification et à la proportionnalité de l’intervention publique, ainsi qu’au Conseil municipal pour les questions budgétaires. Les développeurs y trouvent aussi leur intérêt, la Ville joue le rôle d’interface, en faisant remonter les informations du terrain et les attentes formulées lors des séances de concertation dans les quartiers en mutation.

Mais plus encore que coordinatrice, la Commune de Lancy a également endossé le rôle de programmatrice dans les quartiers de Surville et Semailles, en collaboration avec les habitant·es et les développeurs (Ill. p. 13 et ci-contre). Une stratégie payante pour ces derniers, qui en ressortent avec des études de marché concertées. En définissant les périmètres d’intervention, les centralités de vie de quartier ou le niveau d’intensité des activités attendues en rez-de-chaussée, l’exercice a posé le cadre d’une action politique doublée de propositions pragmatiques. Si les demandes de la population font la part belle aux petits commerces et aux locaux associatifs, à Lancy comme ailleurs, la présence de grands acteurs économiques classiques reste de mise pour activer certains lieux. Une grande ou moyenne surface, souligne Damien Bonfanti, assure encore une fonction d’attracteur, capable de générer du passage, et d’ainsi soutenir l’activité du caviste indépendant d’à côté. On est certes loin de la révolution urbaine immédiate, mais l’action publique concernant les rez évolue et nous invite à repenser le rôle des administrations communales.

Alors que le canton se densifie et que la cohabitation se resserre, la Ville de Lancy et d’autres communes genevoises envoient des signaux quant à leur implication pour assurer et rassurer sur la qualité de vie que l’on trouvera au pied des immeubles. La prise en charge conjointe, par les secteurs public et privé, de l’intérêt général, sans contrevenir au respect de la libre concurrence dans l’affectation des rez n’est pas chose aisée. Elle pousse à la recherche de nouvelles relations partenariales et l’expérimentation d’outils stratégiques dont les effets ne seront mesurables que d’ici quelques années. Ces dynamiques engagent aussi une forme d’indulgence envers certains quartiers au départ mal ajustés, qui servent aujourd’hui à revisiter les savoir-faire en matière de rez-de-chaussée. Même construit, le projet urbain n’est pas figé.

Notes

1. Entretien réalisé le 11.04.2025 auprès de Damien Bonfanti, Vincent Davy et Tobias Da Silva (Commune de Lancy)

2. Dans le projet du PAV, qui associe les villes de Lancy, de Genève et de Carouge, les conditions de mise à disposition (rente, statut foncier, etc.) pour les bâtiments accueillant des équipements publics sont appelées à être ajustées afin de moduler l’offre en rez-de-chaussée. Pour le quartier du Rolliet, ce sont près de 40% des surfaces de rez-de-chaussée qui seront mises à disposition des activités de quartier et gérées par une coopérative grâce à un montage financier ad hoc.