Gouverner le seuil: deux attitudes face aux rez-de-chaussée

À travers les rez-de-chaussée, longtemps négligés par la programmation urbaine, se lisent des attitudes publiques contrastées. En comparant deux configurations genevoises, cet article propose une lecture historique des politiques urbaines à hauteur de rue. Ni tout à fait publics, ni tout à fait privés, les rez cristallisent des choix souvent implicites.

Ce n’est que depuis les années 2010, dans un contexte de densification urbaine et de redécouverte de la ville de proximité, que les rez-de-chaussée font l’objet d’une attention renouvelée dans les débats sur l’aménagement urbain. Longtemps relégués à la marge des politiques publiques, ils ont pourtant toujours cristallisé des choix institutionnels — implicites ou assumés. Quelques projets pionniers, comme le projet de Langstrasse PLUS à Zurich (à partir de 2001), ou le masterplan des rez-de-chaussée dans le quartier des Vergers, à Meyrin (GE), montrent qu’une approche plus stratégique est possible. Dans ces cas, les rez-de-chaussée sont pensés comme des supports de proximité, d’usages partagés ou de coexistence entre fonctions.

Ces exemples suggèrent que l’animation d’un rez ne repose pas uniquement sur la présence de commerces. Maisons de quartier, lieux associatifs ou services communs peuvent tout autant contribuer à la vie urbaine, pourvu qu’ils s’inscrivent dans un environnement spatial propice: lisibilité du sol, continuités piétonnes, confort d’usage. Encore rares, ces tentatives soulignent à quel point la gouvernance des rez reste, dans l’ensemble, un angle mort persistant. Si les outils disponibles — plans de quartier, règlements de zone, chartes — n’offrent déjà qu’une prise limitée dans les projets neufs, leur pouvoir de remédiation dans le bâti est pour ainsi dire inexistant.

C’est à partir de cette lecture élargie du rez-de-chaussée — comme espace de relation plus que simple façade commerciale — que cet article propose un détour par l’histoire genevoise. Il s’appuie sur l’analyse de deux cas emblématiques, situés à un siècle d’écart: la ceinture Fazyste du 19e siècle et Avanchet-Parc, conçu dans les années 1970. Ces deux modèles incarnent des visions radicalement différentes du rôle des rez-de-chaussée dans la fabrique urbaine. Leur confrontation permet d’esquisser un spectre d’attitudes possibles face aux rez-de-chaussée, et d’ouvrir une réflexion sur les marges de manœuvre contemporaines pour les penser, les activer ou les transformer.

Indifférence encadrée

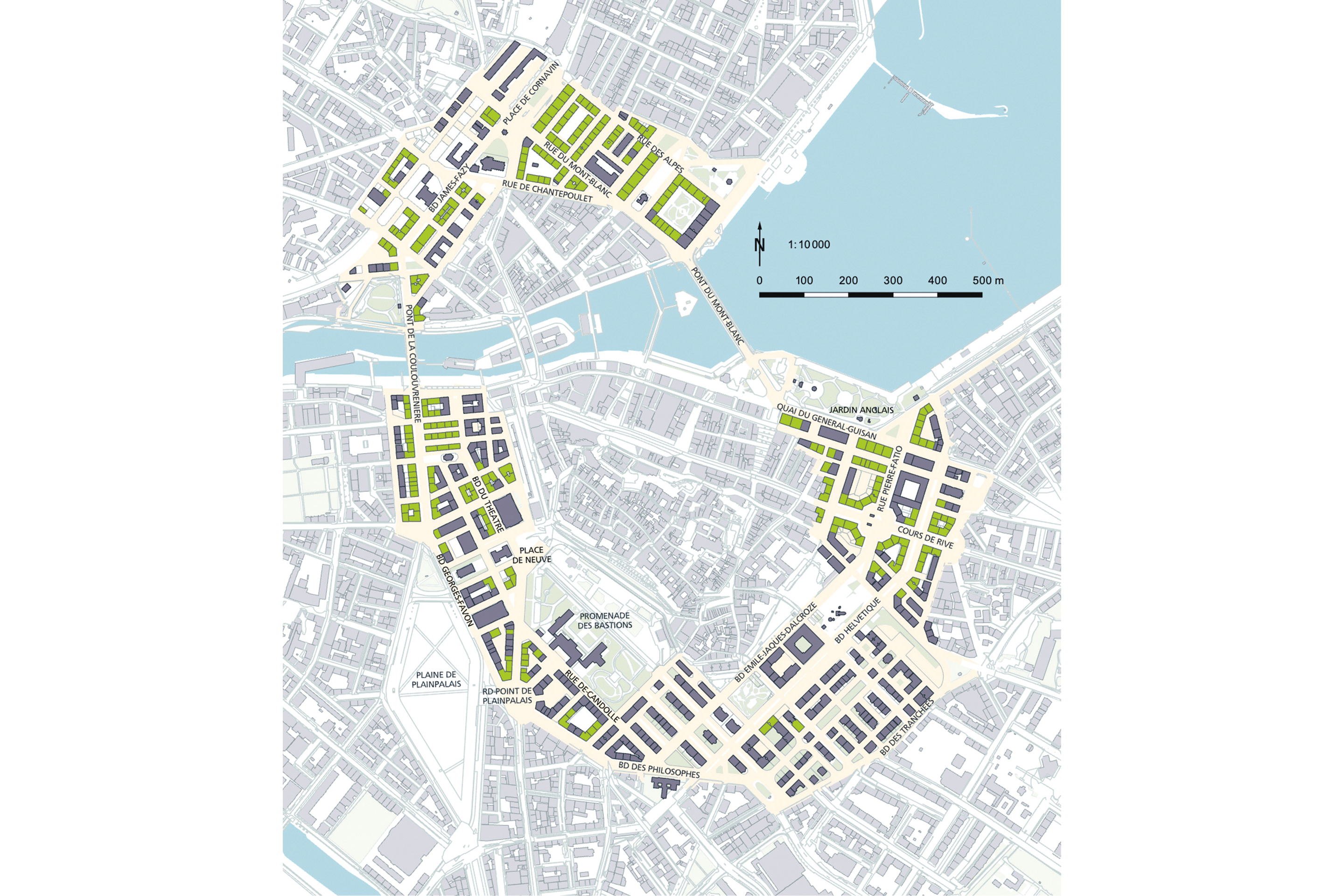

La ceinture Fazyste fait figure de paysage emblématique de Genève. Si ses grands boulevards animés — à Cornavin ou à Rive — suggèrent une urbanité continue, cette image masque une réalité plus contrastée: la mise en place d’une ville hiérarchisée, où le traitement des rez-de-chaussée reflète une séparation fonctionnelle croissante.

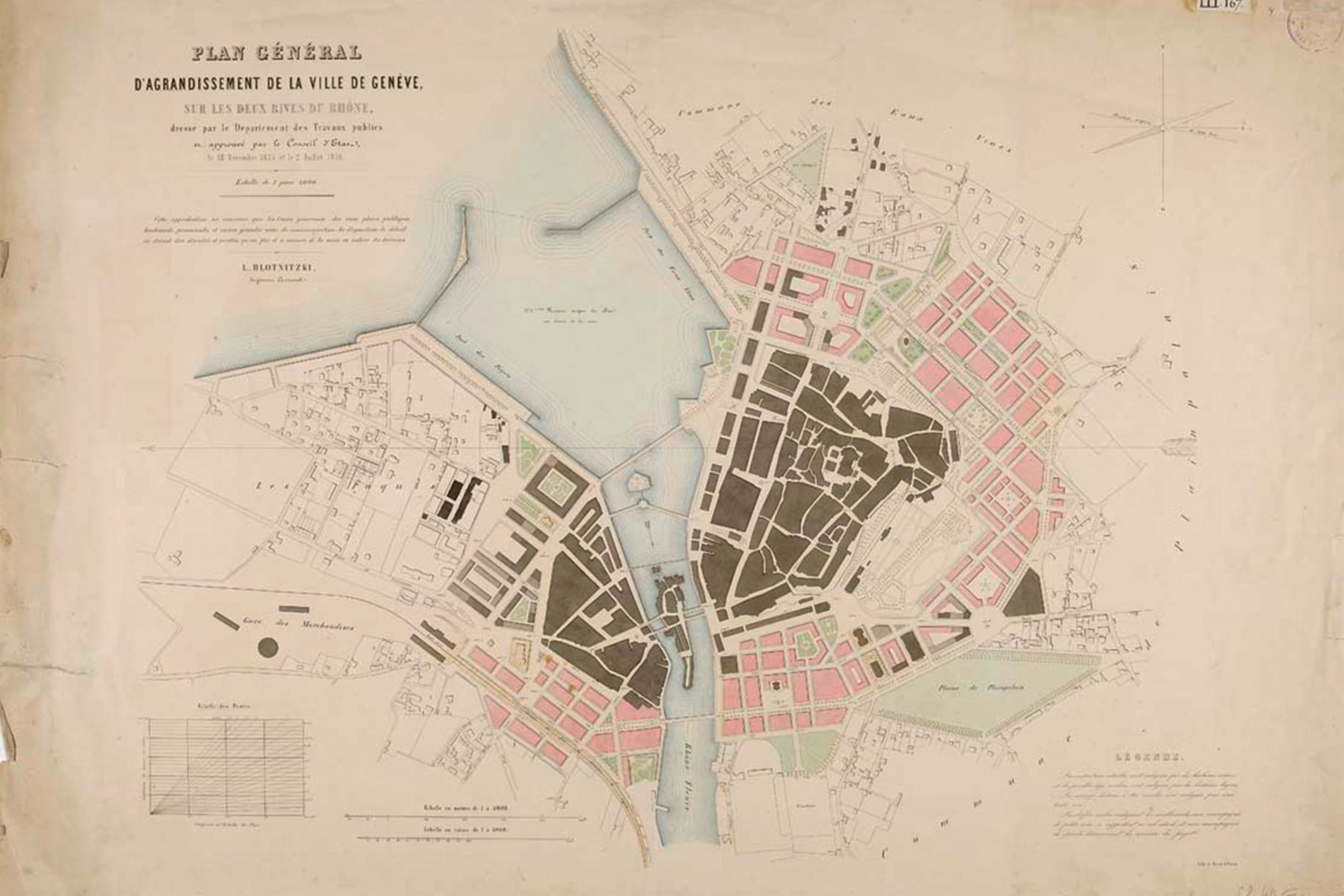

À partir des années 1850, à la suite de la démolition de ses fortifications, Genève engage une vaste transformation urbaine, à l’instar de nombreuses métropoles européennes. Comme à Paris ou Vienne, cette mutation s’inscrit dans un mouvement plus large de réformes hygiénistes, foncières et administratives. Toutes partagent un même principe: une intervention publique marquée dans l’aménagement des espaces collectifs — musées, théâtres, universités, bâtiments administratifs — conjuguée à une large autonomie laissée aux acteurs privés pour la programmation des parcelles. À Genève, cette dualité s’enracine dans les instruments de planification mis en place après 1848, au moment où la ville envisage un «ring» moderne. D’un côté, le plan général d’agrandissement de Léopold Blotnitzki (Ill. p.16), en 1858, synthétise les intentions jusqu’alors fragmentées autour d’une structure lisible: larges boulevards ceinturant la Vieille-Ville, blocs d’immeubles en ordre contigu, institutions publiques monumentales et grands parcs urbains. De l’autre, les cahiers des charges, négociés avant les ventes aux enchères des parcelles entre l’État et les acquéreurs potentiels, encadrent strictement les formes bâties et le standing: gabarits, hauteurs, alignements, matériaux; sans pour autant prescrire d’usages. Les rez-de-chaussée restent donc en grande partie non programmés, livrés aux choix des propriétaires, et selon, à la loi du marché.

Ce flou réglementaire ouvre la voie à des dynamiques différenciées, qualifiées par l’historien David Ripoll de «rayonnement, magnétisme et nuisances»1. Forme d’opportunisme de la part des propriétaires et promoteurs en somme, c’est la présence de fonctions déjà concentrées dans la Vieille-Ville ou dans les faubourgs qui détermine par analogie ou rejet – comme les affectations des bâtiments eux-mêmes – la programmation des rez-de-chaussée des nouveaux quartiers. Les Tranchées, par exemple, s’inscrivent dans la continuité des hôtels particuliers de la Vieille-Ville. Développé en grande partie par la Compagnie des immeubles des Tranchées, ce quartier illustre une attitude de l’époque: celle qui considère l’activité comme une nuisance. Dans le but de développer du résidentiel de luxe, la compagnie s’octroie un monopole dans le quartier, afin «d’empêcher que des constructions ou des industries fâcheuses ne portassent préjudice aux maisons projetées»2. Ce refus de l’activité se traduit architecturalement par des rez-de-chaussée surélevés, sans animation, où le seuil entre public et privé est marqué de manière très ostensible, à travers des portes d’immeubles monumentales. Si la majorité des immeubles de la «première génération» (années 1850) des immeubles Fazyste sont pourvus de commerces dans les rez-de-chaussée, le quartier des Tranchées n’en compte qu’un seul, rue Saint-Victor 4 (Ill. p.17).

À l’inverse, dans les quartiers plus centraux ou commerçants, les rez-de-chaussée sont occupés par des arcades destinées à des usages commerciaux, qui agissent en complémentarité avec les pôles fonctionnels existants – hôtellerie et restauration dans le quartier de la gare Cornavin, commerce de détail vers les halles de Rive. La façade s’y organise alors à partir d’un socle expressif contenant rez-de-chaussée et entresol et qui accueille des espaces à grande hauteur sous plafond, capables d’évoluer dans le temps. On retrouve derrière ces mêmes façades une diversité d’usages encore observable aujourd’hui: commerces, restaurants, bureaux, services.

Si l’usage des rez-de-chaussée dépend largement des dynamiques foncières, leur vitalité est aussi façonnée par les qualités de l’espace public qui les entoure. Dans le cas de la ceinture Fazyste, l’environnement immédiat — trottoirs, continuités, plantations — encourage en effet leur activation. Pour compenser la disparition des Bastions, qui étaient aussi des lieux de promenade, le Canton et la Ville de Genève ont prévu dans le plan d’extension des squares, promenades et plantations, qui s’égrènent le long des tracés (parcs des Bastions, promenade Saint-Antoine, square de Chantepoulet, etc.). La voirie, construite sous maîtrise publique, est conçue avec des largeurs généreuses — entre 20 et 30 mètres pour certains boulevards. Elle participe d’une esthétique hygiéniste et monumentale, mais créé aussi des conditions favorisant la déambulation et la mise en scène des façades, et donc des rez-de-chaussée. Cette grammaire urbaine favorise des situations propices à l’installation de commerces, de cafés et de services dans les rez-de-chaussée – sauf là où les fonctions d’habitat bourgeois imposaient leur absence. Cet alignement de conditions ne relève pas d’un projet unifié, mais d’un écosystème urbain dans lequel l’intention hygiéniste, l’investissement public dans les espaces extérieurs et la liberté d’usage des rez ont pu, ponctuellement, s’aligner.

En somme, la ceinture Fazyste n’est pas le fruit d’un projet unifié sur les rez-de-chaussée, mais d’un compromis entre encadrement formel et liberté d’usage. Cette régulation partielle produit une urbanité par agrégation: les seuils ne sont pas planifiés, mais façonnés par les arbitrages privés, la valeur foncière et les représentations sociales du quartier.

Le refus d’obstacle: le cas d’Avanchet-Parc

Dans Pour des villes à l’échelle humaine (2012), l’architecte Jan Gehl critique l’urbanisme d’après-guerre pour avoir contribué, à travers une planification vue «depuis le ciel» et la priorité donnée à l’automobile, à la disparition des rues-corridors – ces séquences continues de rez-de-chaussée animés qui font la spécificité des villes européennes3. À première vue, les grands ensembles construits à Genève après la Seconde Guerre mondiale semblent souffrir des mêmes symptômes. Au Lignon ou à Meyrin, la trame viaire est diluée et les rez ne bordent plus directement la rue. Les bâtiments sont sans échelle commune avec le tissu construit environnant. Plutôt, ils reconfigurent le sol et les parcours selon une logique de séparation des flux et de hiérarchisation des usages. Souvent critiquée, cette manière radicalement différente de concevoir l’urbanité offre pourtant un contrepoint éclairant à la ceinture Fazyste. Là où l’animation reposait sur la continuité des façades et l’intensité de l’espace public, elle s’appuie ici sur une stratégie de coexistence sans friction: un refus d’obstacle programmatique, fondé sur la dissociation des fonctions plutôt que sur leur enchevêtrement.

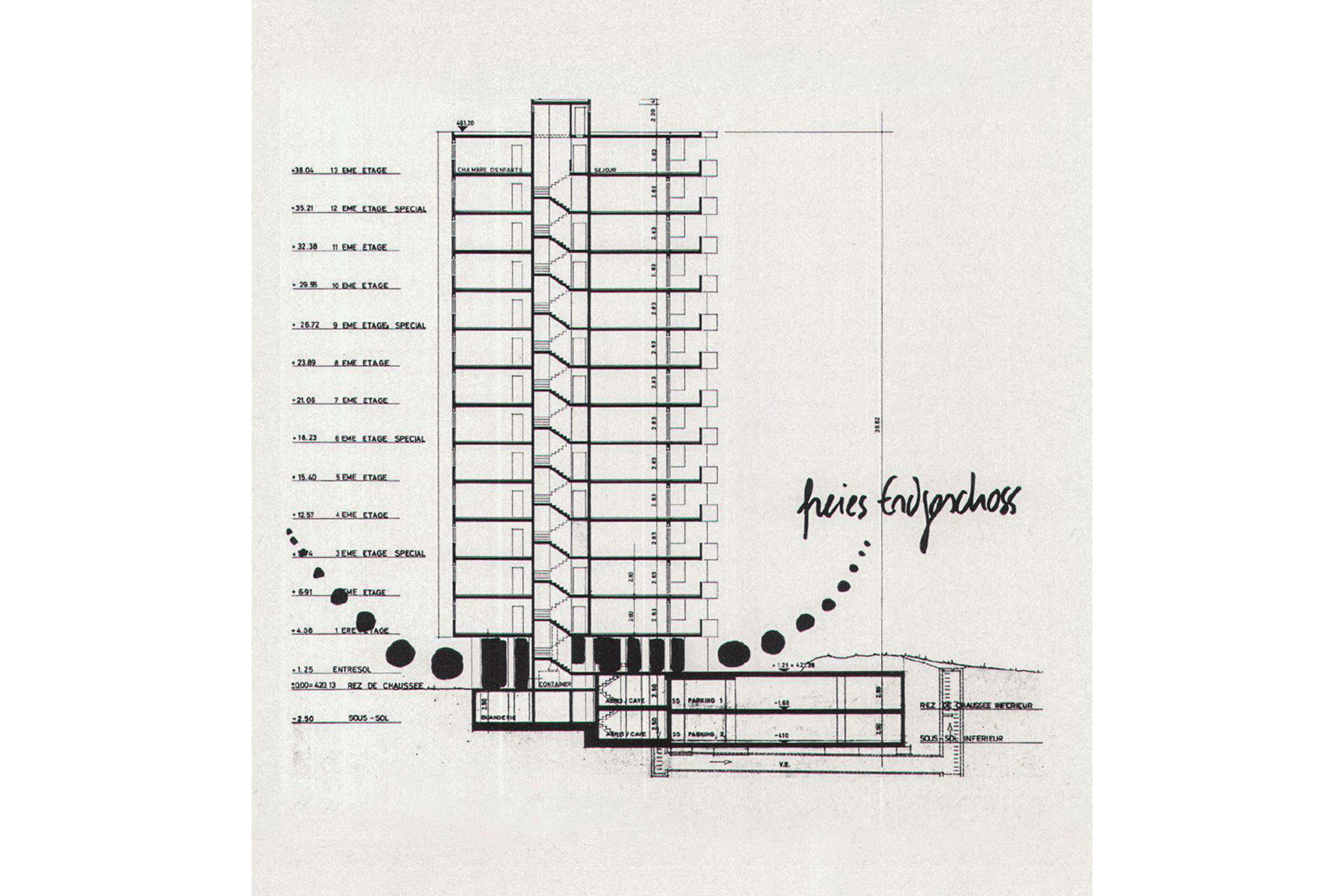

Avanchet-Parc, réalisé entre 1969 et 1977, incarne bien cette approche. Ce quartier de plus de 2200 logements, porté par le promoteur Ernst Göhner, marque un changement d’échelle dans la fabrique urbaine: l’opération mobilise non seulement des architectes (Peter Steiger, Walter Maria Förderer et Franz Amrhein), mais aussi une constellation d’experts – ingénieur mobilité, paysagistes, sculpteur, conseiller critique – réunis pour piloter un projet de grande ampleur4. Cette organisation reflète un mode de production plus complexe et plus intégré, caractéristique des grands ensembles d’après-guerre.

Le plan d’ensemble des Avanchets s’organise autour d’une longue barre centrale, à laquelle s’adosse un centre commercial. Depuis ce noyau géométrique, quatre barres s’étendent en angle dans des directions opposées, tandis que deux autres, situées en périphérie le long de la route de Meyrin et de l’avenue Louis-Casaï, viennent refermer la composition. Vue du ciel, celle-ci évoque la forme d’un papillon — une image qui renvoie autant à sa géométrie rayonnante qu’à la polychromie des façades. Cette structure délimite une série d’alvéoles paysagères, aux contours souples et à la topographie soigneusement modelée, qui participent à l’identité du quartier. Les accès automobiles sont relégués à l’arrière des barres, introduisant malgré tout une distinction entre façades avant et arrière — entre espaces de représentation et logiques techniques.

Avec l’animation recentrée autour du centre commercial, les rez-de-chaussée se trouvent en grande partie libérés de leur fonction traditionnelle de délimitation de l’espace public. Placés en retrait du nu des façades, ils s’inscrivent dans un socle traversé par une galerie couverte, formant une promenade abritée parmi les pilotis (Ill. ci-contre). Cette circulation agit comme un filtre entre les halls d’entrée, les alvéoles paysagères et le sol habité. Le dispositif vise autant le confort climatique que l’intimité résidentielle. Les rez n’y sont plus conçus comme des lieux d’activation urbaine, mais comme des espaces tampons, organisés pour assurer la transition entre habitat, paysage et cheminements piétons dans un dispositif d’ensemble.

La transparence sur le paysage, défendue par les concepteurs, reste cependant en grande partie théorique. Ces espaces sous les immeubles sont affectés, au mieux à des fonctions de service (débarras, halls d’entrée), au pire à des jonctions techniques entre sous-sols et étages, pratique qu’Henri Lefebvre qualifie d’«hérésie»5. Ce traitement des rez ne relève pas d’un oubli, mais d’un choix fonctionnel délibéré: dans le projet d’origine, l’équilibre devait venir du zoning, soit la séparation claire entre habitat et activité, cette dernière étant assurée par le centre commercial situé au cœur de l’ensemble (Ill. ci-contre), et, plus largement, par la mise en réseau avec d’autres pôles comme le centre commercial Balexert, inauguré à la même époque (1971).

Pourtant, avec le recul des usages, ce modèle montre ses limites. Le peu d’activité dans les rez, en dehors du centre commercial, induit une dépendance structurelle à la mobilité. Pour travailler, consommer ou se divertir, les habitants doivent se déplacer ailleurs, générant des flux pendulaires et une mise sous tension des infrastructures. Ce qui était pensé comme un gage de clarté au moment de la conception apparaît aujourd’hui comme une fragilité: non seulement elle restreint la diversité d’usages au quotidien, mais elle participe à un déséquilibre territorial plus large, où les espaces résidentiels sont découplés de leurs ressources de proximité, et favorise la planification d’axes infrastructurels de pauvre qualité, à l’instar de la route de Meyrin, qui jouxte le projet.

Si l’ensemble est formellement innovant, la politique publique n’y a joué qu’un rôle secondaire. Le projet est porté par un acteur privé majeur, dans un contexte de forte pression sur le marché du logement. L’État, confronté à l’urgence quantitative, n’impose ni programme fonctionnel aux rez, ni conditions pour leur activation. Il délègue l’essentiel des choix au groupement promoteur-architectes-partenaires sociaux, dans une logique de facilitation plutôt que de pilotage. À cela s’ajoute un partenaire social déterminant: la commission paritaire UAPG-CGAS6, qui, en finançant le projet via ses caisses de pension à bas coûts grâce à la production massive des standards Göhner, participe activement aux choix de programmation. Ce régime d’attention n’est donc pas un désintérêt accidentel, mais une forme d’indifférence autorisée: les rez ne relèvent pas, ici, d’un cadrage public actif, mais sont intégrés au champ d’action des opérateurs privés. Là où, dans la ceinture Fazyste, l’État encadrait les formes sans fixer les usages, Avanchet-Parc externalise l’ensemble de la réflexion – formes et fonctions comprises – à des acteurs privés et para-institutionnels.

Les rez comme indicateurs d’attitude urbaine

Ni l’un ni l’autre de ces modèles ne peut servir de recette. Un rez-de-chaussée «actif» — et, avec lui, une rue vivante — ne résulte ni d’un simple habillage architectural, ni d’une affectation commerciale automatique. Il émerge d’une convergence entre conception spatiale, programmation fine et régimes de gouvernance adaptés. Une vitrine continue ne suffit pas à faire un lieu; de même, toute la richesse d’un seuil peut se perdre si aucune structure institutionnelle n’en garantit l’usage durable.

Les rez-de-chaussée ne sont pas seulement des objets d’architecture, mais des indicateurs sensibles des visions urbaines portées à un moment donné. Ils traduisent les conceptions de la proximité, du voisinage, du contrôle, de la visibilité – ou, au contraire, du retrait. La comparaison entre la ceinture Fazyste et Avanchet-Parc montre combien ces visions varient selon les contextes économiques, les figures d’acteurs, mais aussi selon les échelles de projet privilégiées par l’action publique.

Là où le 19e siècle genevois cherchait à dessiner une ville entière, à partir d’un plan cohérent mêlant voirie, équipements et formes bâties, l’urbanisme de la seconde moitié du 20e siècle délègue volontiers le soin du détail à des opérateurs privés, au profit d’une régulation plus macro-territoriale. Cette évolution n’est pas linéaire, mais elle explique en partie la difficulté à gouverner aujourd’hui l’espace du rez-de-chaussée, souvent coincé entre désintérêt institutionnel et régimes de propriété fragmentés.

Les outils contemporains – PDQ, PLQ, chartes de projet – signalent un réinvestissement de l’échelle fine, à travers une attention renouvelée aux seuils, aux socles, aux rez-de-chaussée, même si leur prolifération reste parfois laborieuse. À Genève, la récente Charte des rez-de-chaussée du secteur Acacias 1 en est un exemple: elle cherche à encadrer les usages dès la conception, en articulant programmation, morphologie et lien au sol7. Encore faut-il que ces démarches ne restent pas uniquement formelles, mais s’accompagnent d’un véritable pilotage durable dans le temps.

Notes

1. David Ripoll, Les monuments d’arts et d’histoire du canton de Genève, tome VI: Genève, la ceinture Fazyste 1850-1914, Société d’histoire de l’art en Suisse, Berne, p. 94. Une recension récente de Guillaume Pause est disponible sur espazium.ch

2. Ripoll, 100. L’auteur cite ici le rapport du conseil d’administration de la Compagnie des Tranchées de 1861.

3. Jan Gehl, Life between Buildings: Using Public Space, Island Press, Washington, 2011. L’urbaniste espagnol Manuel de Solà-Morales parlera également de plans «exécutés plus avec le bras qu’avec la main, plus sur les tableaux des réunions municipales que sur les tables à dessin des professionnels», dans Philippe Panerai, Jean Castex, Jean-Charles Depaule, Formes urbaines: de l’îlot à la barre, Éditions Parenthèses, Paris, 1997.

4. Franz Graf, Giulia Marino. Avanchet-Parc: «cité de conception nouvelle et originale», Infolio, Gollion, 2020.

5. Michel Régnier, entretien avec Henri Lefebvre, documentaire, 34 min, Office national du film du Canada, 1972.

6. En mobilisant les caisses de pension de leurs membres, l’Union des associations patronales genevoises (UAPG) et la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) se sont alliés pour financer la construction de logements à loyers modérés dans le canton.

7. Ville de Genève / Fondation Praille-Acacias-Vernet, Charte des rez-de-chaussée du quartier Acacias 1, Genève, 2023, disponible en ligne.