Tournant énergétique et aménagement du territoire

EspaceSuisse | Les Cahiers 2/2023: Transition énergétique

Le Parlement fédéral manifeste un vif intérêt pour les énergies renouvelables et leur promotion, mais au sein même de l’assemblée, des divergences quant à la pondération entre production d’énergie et protection de la nature apparaissent clairement. Voici un aperçu de l’état des débats qui démontre que la protection de la nature est en grande partie affaiblie.

Ces derniers mois, le Parlement fédéral a débattu de différents objets visant à stimuler la production d’énergie à partir de sources renouvelables et à atteindre les objectifs de la stratégie énergétique. Les dossiers les plus importants du point de vue de l’aménagement du territoire sont les suivants:

- Loi fédérale sur les mesures urgentes visant à assurer rapidement l’approvisionnement en électricité pendant l’hiver (offensive solaire, dite «Solarexpress»);

- Loi fédérale sur l’accélération des procédures d’autorisation pour les projets d’installations éoliennes (offensive éolienne, dite «Windexpress»);

- Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (acte modificateur unique).

Au cœur des débats: le conflit d’objectifs entre la production d’énergie à partir de ressources renouvelables et la protection de la nature et des paysages.

Solarexpress – inutile et précipitée

À la session d’automne 2022, l’offensive solaire («Solarexpress») a été adoptée à la vitesse de l’éclair et est entrée en vigueur le 1er octobre 2022. L’art. 71a, surnommé «Lex Grengiols», a en particulier soulevé de nombreuses discussions: les grandes installations photovoltaïques (> 10 GWh) sont désormais considérées comme imposées par leur destination et l’obligation de planifier n’est plus requise. Seuls les marais et les sites marécageux visés à l’art. 78 Cst., al. 5, sont épargnés. Heureusement que le Conseil national a pu un peu rectifier le tir en exigeant au moins une étude d’impact sur l’environnement et en précisant que la sécurité de l’approvisionnement n’a qu’en principe et pas de manière absolue la priorité par rapport à la protection de la nature. Mais malgré cela, les intérêts de la nature sont considérablement affaiblis.

Les conditions allégées pour les installations photovoltaïques alpines sont valables jusqu’en 2025, ou jusqu’à ce qu’une production annuelle de deux térawattheures soit atteinte, si cela devait être le cas plus tôt. La Confédération participe aux coûts d’investissement à hauteur de 60 %. Les modifications décidées favorisent ainsi fortement la construction d’installations en dehors de la zone à bâtir – en particulier dans la nature largement intacte de l’espace alpin – et les incitations financières prévues freinent par ailleurs la recherche de solutions innovantes en lien avec des infrastructures existantes ainsi que dans la zone à bâtir. L’utilisation décentralisée de la production photovoltaïque sur les toits privés, les infrastructures publiques et les bâtiments de la petite et de la grande industrie dans les zones dédiées aux activités commerciales, dont les surfaces sont généralement importantes, pourraient pourtant aussi contribuer, dans une mesure importante, à la résolution du problème.

Entre-temps, il s’est avéré que l’offensive solaire (« Solarexpress ») était une action précipitée et non réfléchie de la part de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national (CEATE-N) et qu’elle a clairement manqué l’objectif proclamé de fournir à court terme un approvisionnement sûr en électricité. On peut également s’interroger sur la faisabilité des grands projets à Gondo (VS) et à Grengiols (VS), mis en avant dans le cadre de cette offensive. Rien que les obstacles techniques empêchent une réalisation à court terme, sans compter le fait qu’à tout le moins à Grengiols, le raccordement au réseau électrique ne semble pas possible dans un avenir proche.

Accélérer les procédures avec l’offensive éolienne

Neuf mois à peine après l’offensive solaire, le Parlement a adopté l’offensive éolienne (dite «Windexpress»). Celle-ci prévoit qu’à l’avenir, ce sont les autorités cantonales qui délivreront les permis de construire pour les projets éoliens dont le plan d’affectation est entré en force, au lieu des Communes comme c’était le cas jusqu’à présent. En outre, il n’y aura plus qu’une seule instance de recours auprès du Tribunal cantonal. Ces accélérations s’appliquent aux installations d’intérêt national dont la production annuelle est égale ou supérieure à 20 GWh et seulement jusqu’à ce qu’une puissance supplémentaire de 600 MW d’énergie éolienne soit installée dans toute la Suisse. On saura d’ici au 5 octobre de cette année si un référendum a été lancé et a abouti contre ce projet.

L’acte modificateur unique crée des divergences

Alors que les offensives solaire et éolienne visent à augmenter à court terme la capacité de production des sources d’énergie renouvelables indigènes, les bases légales pour atteindre à moyen et long terme les objectifs de la Stratégie énergétique 2050 sont discutées dans le cadre de l’acte modificateur unique. Ce dernier prévoit notamment des modifications de la loi sur l’énergie et de la loi sur l’approvisionnement en électricité et bien sûr aussi de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT).

L’acte modificateur unique se trouve actuellement en phase d’élimination des divergences. Fin juin dernier, la CEATE-N s’est penchée sur les divergences restantes, exposées dans les paragraphes qui suivent. Les travaux se poursuivront lors de la prochaine session d’automne.

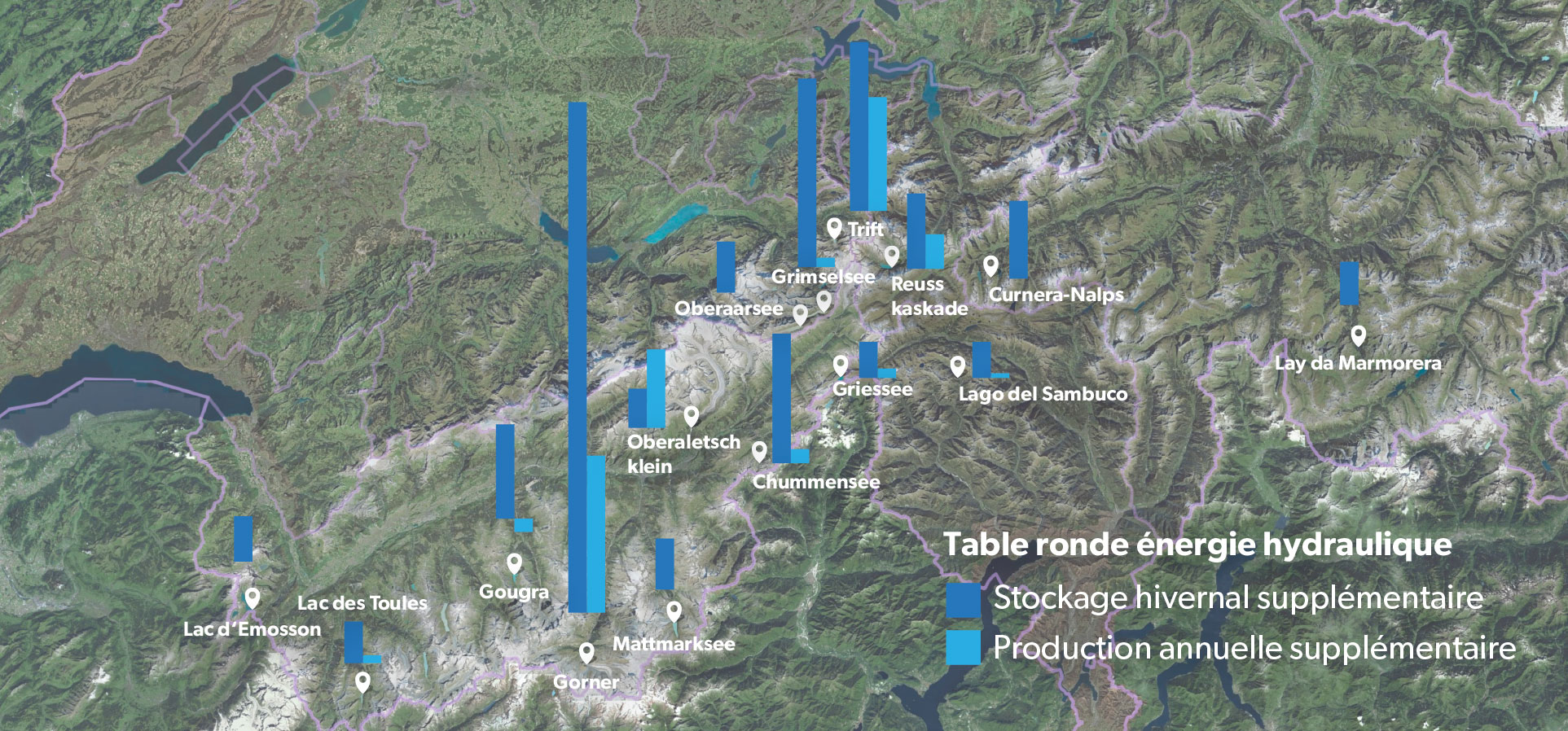

Priorité absolue à l’énergie hydraulique

Selon la stratégie énergétique, le principal pilier de la production d’énergie est le développement de l’énergie hydraulique. Les quinze grands projets hydroélectriques qui ont été priorisés lors d’une table ronde (voir graphique ci-dessus) doivent être réalisés le plus rapidement possible. La CEATE-N y a encore ajouté le projet hydroélectrique «Chlus». Pour y arriver, la loi sur l’approvisionnement en électricité prévoit une accélération des procédures et fait en principe primer la réalisation de ces projets sur les autres intérêts d’importance nationale. De plus, une «obligation de planification» est exigée uniquement s’il s’agit d’un nouvel emplacement, et encore elle se limite à une procédure au niveau du plan directeur cantonal. Sur la base du projet de loi, il est difficile de savoir si l’intention était également de pouvoir rendre un plan d’affectation obsolète. Compte tenu des objectifs de la politique climatique, ces adaptations sont en partie compréhensibles dans le sens d’une accélération, même si les intérêts de la protection de l’environnement s’en trouvent affaiblis.

Alors que le Conseil national voulait encore suspendre les dispositions relatives aux débits résiduels selon la loi sur la protection des eaux pour les nouvelles concessions de centrales hydroélectriques jusqu’à ce que les objectifs de développement de l’énergie hydraulique soient atteints, conformément à la stratégie énergétique, le Conseil des États a déjà partiellement corrigé le tir lors de la session d’été. La CEATE-N propose maintenant qu’un assouplissement des prescriptions relatives aux débits résiduels pour les centrales hydroélectriques existantes ne soit possible qu’en cas de menace de pénurie, reprenant ainsi ce que le Conseil fédéral avait déjà décidé l’année dernière par voie d’ordonnance.

Zones propices à l’énergie éolienne et solaire dans le plan directeur cantonal

Si l’on en croit le Conseil national, l’acte modificateur unique devrait préciser que les installations d’énergie éolienne et solaire d’intérêt national – contrairement aux grandes centrales hydroélectriques – ne sont a priori pas imposées par leur destination1 et que l’intérêt porté à leur construction est traité comme équivalent et non prépondérant par rapport à d’autres intérêts nationaux. Il y a ici une divergence avec le Conseil des États, qui veut que ces installations soient considérées comme imposées par leur destination et bénéficient d’un intérêt fondamentalement prépondérant. Cet intérêt prépondérant serait donné dès le moment où les installations font partie d’un périmètre prioritaire pour l’énergie éolienne ou solaire dans le plan directeur cantonal. À ce niveau-là, cela se fait au moins sur la base d’une pesée complète des intérêts. La CEATE-N soutient ici le Conseil des États.

Panneaux solaires obligatoires sur les nouvelles constructions et les parkings

La CEATE-N maintient heureusement la décision du Conseil national concernant l’obligation des panneaux solaires sur tous les nouveaux bâtiments, ainsi que lors de transformations et rénovations importantes. De plus, la CEATE-N souhaite exiger l’installation de panneaux solaires sur les parkings d’une certaine taille. Le Conseil des États voulait limiter une telle obligation aux nouveaux bâtiments d’une surface supérieure à 300 m2. Il ne reste plus qu’à espérer qu’il se rallie à la proposition de la CEATE-N.

Une mise en perspective du point de vue de l’aménagement du territoire

Personne ne conteste qu’il soit urgent de développer la production d’énergie à partir de matières premières renouvelables afin, d’une part, d’atteindre les objectifs climatiques et, d’autre part, de garantir la sécurité d’approvisionnement de la Suisse. Ce n’est que sur la manière d’y parvenir que les avis divergent. En particulier avec l’offensive solaire («Solarexpress»), une majorité du Parlement fédéral était d’avis que l’extension nécessaire ne pouvait être réalisée qu’au détriment de la protection de la nature et du paysage et qu’il était opportun de forcer l’installation de grandes installations isolées (par exemple à Gondo ou à Grengiols). Ceci y compris dans des endroits alpins encore naturels, alors que ces derniers correspondent souvent à des écosystèmes intacts qui contribuent de manière significative à la protection du climat. En effet, les Alpes et les Préalpes font partie des derniers écosystèmes plus ou moins intacts de la Suisse. Les scientifiques indiquent que les surfaces actuellement protégées sont loin d’être suffisantes pour faire face à la crise du climat et de la biodiversité (voir également le projet actuel de l’EPFZ2). Pour répondre aux objectifs de production fixés et notamment produire à partir de ressources renouvelables l’électricité hivernale dont nous avons besoin, les installations éoliennes et solaires alpines sont néanmoins nécessaires. Elles doivent toutefois être planifiées et réalisées en premier lieu sur des sites qui ne sont pas intacts et qui sont déjà viabilisés – surtout en ce qui concerne le raccordement au réseau électrique. L’aménagement du territoire doit pouvoir y jouer son rôle notamment pour trouver l’équilibre entre les intérêts de protection et ceux qui visent l’utilisation. Développer le recours aux sources d’énergies renouvelables constitue un enjeu majeur en raison du changement climatique, tout comme la protection du paysage et de la biodiversité. En effet, la diversité biologique et les prestations fournies par les écosystèmes telles que la nourriture, l’eau propre et la médecine («services écosystémiques») sont, selon le Tribunal fédéral, tout aussi essentielles à la survie de l’humanité que la lutte contre la menace aiguë et potentiellement irréversible du changement climatique. Il existe donc des intérêts nationaux des deux côtés.

Pour un développement rapide des énergies renouvelables, nous devons planifier de manière globale. L’objectif est de disposer d’un concept national pour l’énergie éolienne, hydraulique et solaire. Ce concept pourrait servir de base aux Cantons pour adapter leurs plans directeurs. Lors de l’élaboration des solutions correspondantes, les mécanismes juridiques et politiques fondamentaux en vigueur en Suisse seraient maintenus et préservés – conjointement avec les principes et instruments éprouvés de l’aménagement du territoire tels que le principe de concentration et de séparation des zones constructibles de celles qui ne le sont pas, la méthode de la pesée des intérêts et la participation; ils constituent tous des acquis importants. Sans ces mécanismes démocratiques d’intervention et de négociation, un fossé s’ouvre entre la protection du climat, de la biodiversité et du paysage d’une part, et la production d’énergies non fossiles d’autre part. Ce conflit d’objectifs est inutile.

Économiste et aménagiste, Damian Jerjen est directeur d’EspaceSuisse.

Avocate, Christa Perregaux est directrice adjointe d’EspaceSuisse et membre du comité de la section romande en tant que représentante d’EspaceSuisse.

Articles complémentaires du même auteur, à lire sur espacesuisse.ch > sous-la-loupe:

«Acte modificateur unique : les contradictions du Conseil national», 23.03.2023

«Protection du climat ou protection de la nature ?», 03.10.2022

«Pas de transition énergétique durable sans pesée des intérêts», 24.06.2022

Notes

1. Pour les éoliennes en forêt, voir l’article de Damian Jerjen cité à la fin de cet article, « Acte modificateur unique : les contradictions du Conseil national »

2. Catherine Duttweiler, «Klimawandel: ETH-Visionen, wie wir die Alpen retten», in Der Bund, 30.06.2023

Valeurs cibles de l’acte modificateur unique

La loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (acte modificateur unique) fixe des valeurs cibles contraignantes pour les années 2035 et 2050.

Valeurs cibles de la production

Énergies renouvelables (sans l’énergie hydraulique) : 35 TWh d’ici 2035; 45 TWh d’ici 2050

Énergie hydraulique: 37,9 TWh d’ici 2025; 39,2 TWh d’ici 2050

Valeur indicative d’importation

L’importation d’électricité en hiver ne doit pas dépasser 5 TWh nets.

Objectifs de consommation moyenne d’énergie par personne

(par rapport à l’année 2000): -43% d’ici 2035 (-53% d’ici 2050)

Article paru dans le journal d'EspaceSuisse-romande, les Cahiers 2/2023: Transition énergétique. Le numéro peut être acheté sur notre shop