Quand la terre bouge – état des lieux

Le séisme qui a frappé la province d’Al Haouz, au Maroc, le 8 septembre 2023, a causé de lourds dommages dans cette région rurale et montagneuse. Deux ans après, elle se reconstruit peu à peu. Pour son travail de fin d’études à la Section d’architecture de l’EPFL, Yasmine Sefraoui s’est rendue en 2024 et 2025 à Ouirgane et dans les communes alentour pour observer et comprendre ce processus.

Entre ses deux passages, bien peu de choses ont changé. Sur place, Yasmine Sefraoui a observé que la reconstruction se faisait très lentement. Un nombre considérable de personnes dorment encore dans des abris temporaires, utilisant parfois leur maison endommagée durant la journée, malgré les risques encourus.

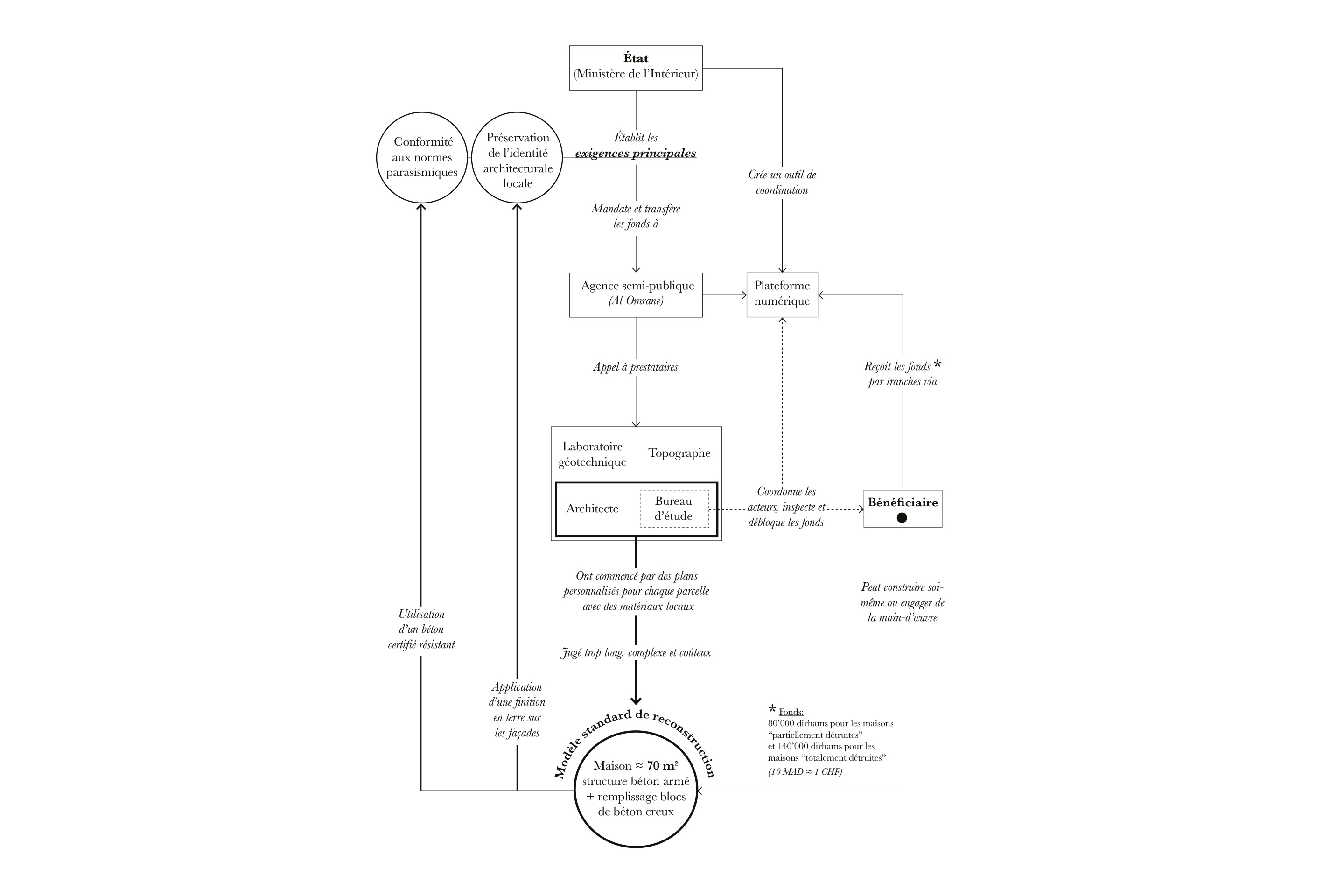

Pour la réédification, le gouvernement marocain a fourni à chaque foyer une aide financière d’urgence de 2500 dirhams (= 250 CHF) par mois pendant plus d’un an, plus 80000 pour les maisons partiellement détruites et 140000 pour les maisons entièrement détruites, afin qu’elles soient rebâties si possible à leur emplacement d’origine1. «Les fonds sont distribués par l’intermédiaire de Al Omrane [un groupe semi-public spécialisé dans l’aménagement urbain et la promotion immobilière], qui supervise l’appel à projets de reconstruction. Les paiements sont effectués en plusieurs versements, liés à chaque étape de l’avancement des travaux», explique Yasmine Sefraoui. Mais ce système a des effets pervers: l’attente entre chaque phase est très importante, puisque les travaux doivent être contrôlés sur place par un·e employé·e. Les habitant·es, qui recourent fréquemment à l’autoconstruction dans ces zones isolées, redoutent aussi que la qualité de leur travail ne soit pas reconnue comme suffisante pour percevoir la deuxième ou la troisième tranche des subventions. Ce phénomène fait obstacle à la reconstruction traditionnelle. Aujourd’hui, on édifie le plus souvent en béton, «ce qui est favorisé par les modèles standardisés fournis par les bureaux d’étude qui apportent leur assistance technique», commente l’architecte. Un phénomène qui entraine non seulement la perte d’un héritage architectural, étroitement lié à la culture amazighe2, mais aussi celle de ses avantages pratiques, tels que son faible impact environnemental et son adaptabilité au climat local.

Pourtant, le système normatif marocain offre aujourd’hui un cadre clair pour la construction dite vernaculaire: le Règlement parasismique pour l’autoconstruction en terre (RPACTerre 2011), qui se concentre sur l’autoconstruction sans recours à des architectes ou des ingénieur·es, et le Règlement parasismique pour la construction en terre (RPCTerre 2011), qui s’applique aux projets supervisés par des professionnel·les. Ces normes autorisent la délivrance de permis de construire pour les murs porteurs construits en terre ou en maçonnerie de pierre liée avec un mortier de chaux. Ils précisent également les techniques autorisées et les exigences structurelles.

Les crises telles que les tremblements de terre sont des moments charnières: «Soit les pratiques établies sont réévaluées; soit, au contraire, les méthodes standardisées prédominent, justifiées par l’urgence de la situation, explique Yasmine Sefraoui. Pour ma part, j’ai le sentiment que les choses sont en train d’évoluer.» Nombreux·ses sont en effet les architectes, artisan·es et habitant·es qui travaillent à réintroduire la terre. Localement, des sessions gratuites sont également offertes aux artisan·es pour les reformer aux techniques traditionnelles de construction parasismiques3: reste à savoir comment donner à ces initiatives, pour l’instant locales, une force de transformation à grande échelle.

Notes

1. Dans ces zones montagneuses, la reconstruction est rendue encore plus lente et complexe en raison de leur isolement et de l’absence de documents fonciers officiels.

2. «La majorité de la population d’Al Haouz est amazighe. Les Imazighen, considérés comme les premiers habitants du Maroc, sont souvent appelés Berbères, un terme qui pourrait provenir du gréco-romain ‹barbares› et qui est considéré comme péjoratif. En revanche, Amazigh signifie ‹homme libre›.» Extrait de l’énoncé théorique de Yasmine Sefraoui, «When the Earth Moves: reconstruction challenges in Al Haouz, Morocco», supervision Charlotte Malterre-Barthes, Sarah Nichols et Kathlyn Kao, EPFL 2025

3. En février 2025, les formations organisées par le Centre de développement de la Région de Tensift (CDRT) et l’ONG Acted ont permis de préparer 102 maçons aux techniques de construction parasismiques.