Penser l’avenir, prendre ses responsabilités

Récit de voyage vers la Suisse de 2050 – et retour

Dans un contexte de bouleversements sociétaux et écologiques, les planificatrices et les planificateurs se posent plus que jamais la question de leur rôle. Sont-ils «seulement» des prestataires techniques, ou bien des acteurs essentiels d’un changement culturel ? Le Forum construire l’avenir 2025, initié par espazium – Les éditions pour la culture du bâti et la SIA, a abordé cette question à Zurich, Renens et Mendrisio, en collaboration avec des professionnel·les du secteur de la construction venu·es de toute la Suisse. L’objectif? Imaginer l’avenir, mais pas n’importe comment – de manière concrète et collective.

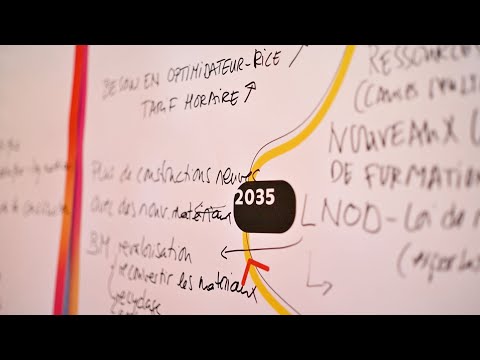

Les ateliers sont articulés selon la méthode du « backcasting » : partant d’un avenir souhaitable, les participant·es ont imaginé différents chemins pour revenir vers le présent. Cette méthode repose sur l’idée que l’avenir peut être façonné – à condition d’avoir le courage de l’imaginer.

L’avenir comme champ de pratique

Le Forum construire l’avenir est né de la conviction que la culture du bâti ne résulte pas uniquement de l’excellence technique, mais qu’elle exprime aussi des valeurs sociétales. Face aux défis mondiaux – crise climatique, raréfaction des ressources, polarisation sociale – une chose est claire : les approches classiques ne suffisent plus. Ce qui manque, c’est une vision holistique de la construction – une vision qui rassemble les perspectives écologiques, sociales, économiques et culturelles.

C’est dans cette optique que le forum a été conçu comme un laboratoire expérimental du futur : un espace protégé, non pas pour des solutions immédiates, mais pour explorer des horizons de possibilités à long terme. Avec au cœur la question : comment le métier de planificateur doit-il évoluer pour que, d’ici 2050, nous vivions dans un environnement bâti résilient, équitable et durable ?

Les méthodes : vision prospective et backcasting comme outils de pensée et d’apprentissage

Deux méthodes prospectives ont été combinées :

Visioning : dans un premier temps, les participant·es ont imaginé des futurs souhaitables pour l’année 2050. Ils et elles ont voyagé – symboliquement – dans cet avenir, ont découvert de nouvelles réalités professionnelles et exploré les rôles, valeurs et structures susceptibles d’y exister.

Backcasting : ensuite, il s’agissait de revenir de ces visions du futur vers le présent. Quelles conditions, décisions politiques, évolutions sociales ou innovations technologiques seraient nécessaires pour que ce futur devienne réalité ?

Cette inversion de la perspective classique de la planification a permis de dépasser les résistances et d’ouvrir de nouveaux champs de solutions. La question n’était plus : « Que pouvons-nous faire ? », mais : « Que devons-nous commencer dès aujourd’hui pour y parvenir ? »

Le scénario futur

En 2050, aucun nouveau sol n’est imperméabilisé en Suisse. La loi sur l’aménagement du territoire impose un développement vers l’intérieur rigoureux au sein des zones déjà urbanisées:

Transformer plutôt que remplacer. Les bâtiments existants sont considérés comme dignes de conservation. L’accent est mis sur la transformation, l’économie circulaire et la réutilisation plutôt que sur la construction neuve.

La Suisse s’est engagée par des accords internationaux et des décisions nationales à atteindre la neutralité carbone d’ici le milieu du siècle, ce qui place le secteur de la construction face à ses responsabilités. Si d’importants progrès ont été réalisés dans l’exploitation des bâtiments grâce à des normes énergétiques renforcées (MoPEC, Minergie), l’énergie grise (émissions liées à la construction) demeure un enjeu central.

Résonances régionales, trois regards sur un même avenir

Suisse alémanique – Utopies réalistes et question de gouvernance

À Zurich, une trentaine de participant·es se sont réuni·es dans les locaux inspirants de DasProvisorium. Le workshop, animé par Senem Wicki, a commencé par une discussion sur les critères de Davos pour la culture du bâti, ouvrant la voie à une réflexion sur les valeurs du secteur. En petits groupes, les participant·es ont analysé et retravaillé des rôles professionnels prédéfinis tels que la «créatrice de normes» ou le «concepteur de processus».

Il est frappant de constater que les groupes ont fréquemment évoqué des contextes de crise – effondrement climatique, instabilité politique – comme catalyseurs d’un changement profond. Beaucoup ont vu dans la régulation (taxe CO₂, impôt sur les logements vacants, politique de sobriété) une condition du changement. Mais une tension persistait : comment susciter un changement culturel engagé – sans peur, ni contrainte ?

Dans la discussion finale, animée par Judit Solt, certaines équipes ont plaidé pour des modèles normatifs, d’autres pour une rupture complète avec les identités professionnelles traditionnelles.

Romandie – De la rupture structurelle à une refondation

À Renens (VD), le forum a réuni environ 40 participant·es sous la direction de Marc Frochaux. Cinq rôles professionnels très différents ont été projetés dans le futur, dont le caretaker (soignant du bâti existant), l’optimisatrice de matériaux, ou encore la créatrice de normes, traduisant les normes techniques en récits accessibles.

Ce qui a marqué ici, c’est le niveau de détail avec lequel les participant·es ont travaillé. Chaque rôle était accompagné de parcours de formation, de déclencheurs législatifs et de dynamiques sociales. Des événements fictifs mais plausibles (échec de projets phares comme «The Line», introduction d’une taxe sur les logements vacants en 2026, effondrement du système monétaire en 2033) servaient de fondements à ces nouveaux profils.

Dans la discussion de clôture avec Carole Pont (Comité central de la SIA), on a insisté sur le fait que ces profils existent déjà en partie: l’enjeu n’est pas leur invention, mais leur reconnaissance institutionnelle.

Tessin – La culture du bâti comme pont entre les disciplines

À Mendrisio, le forum s’est concentré sur des réflexions fondamentales. Moins axé sur les rôles concrets, il s’est focalisé sur une question centrale: que faut-il pour que l’architecture redevienne un élément culturel central dans la société ?

Architectes, ingénieur·es, physicien·nes du bâtiment et employé·es de l’administration ont débattu de la fragmentation actuelle de la pratique, due à la normalisation et à la spécialisation. Ils ont plaidé pour la généralisation des profils hybrides et l’intégration de perspectives extra-architecturales: philosophie, sociologie, anthropologie, littérature. Une culture du bâti systémique ne peut émerger que par de tels apports.

Autre thème abordé: la flexibilisation des normes. Les règlements SIA ne devraient plus être perçus comme des barrières rigides, mais comme des outils adaptatifs, sensibles au contexte, accompagnant les processus et sources d’inspiration.

Convergences régionales: profession, formation, participation

Nouvelle visibilité des métiers: de nombreux profils existent déjà partiellement. Mais il leur manque aujourd’hui un ancrage institutionnel – formations continues, certifications, reconnaissance sur le marché du travail.

Formation comme levier de transformation: dans toutes les régions, on a appelé à l’hybridation des formations – entre technique et culture, théorie et pratique, expertise et capacité de traduction.

Coopération plutôt que compétition: on observe une évolution vers des équipes interprofessionnelles, en réaction à la complexité croissante des tâches, et un éloignement du modèle de l’«architecte-auteur».

Régulation comme levier: les instruments étatiques (fiscaux, juridiques) ne sont pas vus comme une menace mais comme un moyen de transformation culturelle, à condition qu’ils soient mis en œuvre de manière participative.

Données comme bien commun: l’accès aux données sur les bâtiments, les matériaux et le climat est vu comme une infrastructure essentielle pour une planification durable.

Passer de la pensée à l’action

Une question domine tous les scénarios: devons-nous attendre la crise pour agir? Ou pouvons-nous, dès maintenant – de manière préventive, joyeuse, collective – œuvrer à une meilleure culture du bâti?

Le Forum n’a pas apporté de réponses définitives. Mais il a posé des questions, dessiné des visions: celles-ci doivent désormais être réutilisées au sein des bureaux, des formations, des revendications politiques.

À cet égard, les institutions comme la SIA ou espazium – Les éditions pour la culture du bâti jouent un rôle central : elles peuvent initier, accompagner, porter ces nouvelles professions, co-concevoir des modèles de formation, et servir de plateformes pour un débat sociétal élargi sur la culture du bâti.

Le Forum construire l’avenir 2025 a été un espace de pensée collectif. Il a montré que l’avenir n’est pas une abstraction, mais un champ des possibles. Qui s’y engage acquiert non seulement de l’expérience, mais aussi la compétence d’agir de manière ciblée sur le futur.

Le Forum doit se poursuivre, évoluer, intégrer de nouveaux partenaires, diversifier les parties prenantes. Le dialogue continue, les résultats seront diffusés via les médias d’espazium – Les éditions pour la culture du bâti. Et surtout, les questions-clés nourriront les discussions stratégiques et culturelles de la SIA et d’espazium.

D’autres contributions au dossier du Forum construire l’avenir sont disponibles en allemand, français et italien.