Kay Fisker, architetto della città anonima

A Copenaghen, tra gli anni Venti e Trenta, 35.000 alloggi ridisegnano la città moderna. Corti in mattoni, finestre allineate: l’architettura diventa progetto collettivo. Un modello urbano poco noto che oggi torna a parlare al nostro tempo.

Passeggiando nei quartieri residenziali attorno al centro storico di Copenaghen si attraversano porzioni di città caratterizzate da edifici chiari, semplici, perfettamente riconoscibili. Si tratta dei numerosi immobili collettivi degli anni Venti e Trenta del Novecento, realizzati sull’impulso di una legge che mirava a contrastare efficacemente la carenza di alloggi che affliggeva la città alla fine del XIX secolo. A Copenaghen tutti gli architetti che contribuirono alla costruzione della città moderna accettarono così una forma di anonimato che ridefinisce, attraverso esempi concreti, la nozione stessa di autore, mettendo al centro l’omogeneità urbana piuttosto che l’esaltazione individuale.

35 000 alloggi

Come molte città europee, Copenaghen conobbe, nei primi decenni del secolo scorso, una grave carenza abitativa. Le ragioni di tale situazione sono molteplici e non differiscono sostanzialmente da una città all’altra. Le risposte fornite per risolvere il problema assunsero invece forme diverse, non solo da un Paese all’altro ma anche da una città all’altra.

In alcuni casi, gli interventi volti alla produzione di alloggi accessibili al maggior numero possibile di persone segnarono profondamente lo sviluppo urbano, costituendo al contempo esempi notevoli dal punto di vista sociale, economico e architettonico. Tra questi occorre ricordare le esperienze tedesche – in primo luogo Berlino e Francoforte – ma anche la grande operazione nota come Vienna Rossa. Quest’ultima, a lungo considerata retrograda o addirittura contraria ai principi moderni a causa delle scelte architettoniche adottate, si basava su una modalità d’intervento che potremmo definire di densificazione urbana, e come tale assai distante dai principi fondativi delle Siedlungen tedesche. Al di là delle sterili polemiche sulle qualità specifiche dell’uno o dell’altro modello, oggi assistiamo a un rinnovato interesse verso soluzioni più «urbane». Accanto agli esempi più celebri si aggiungono così, tra gli altri, le esperienze di Amburgo, Amsterdam, Stoccolma e Copenaghen. Il caso della capitale danese è poco conosciuto, ma presenta caratteri che meritano di essere studiati.

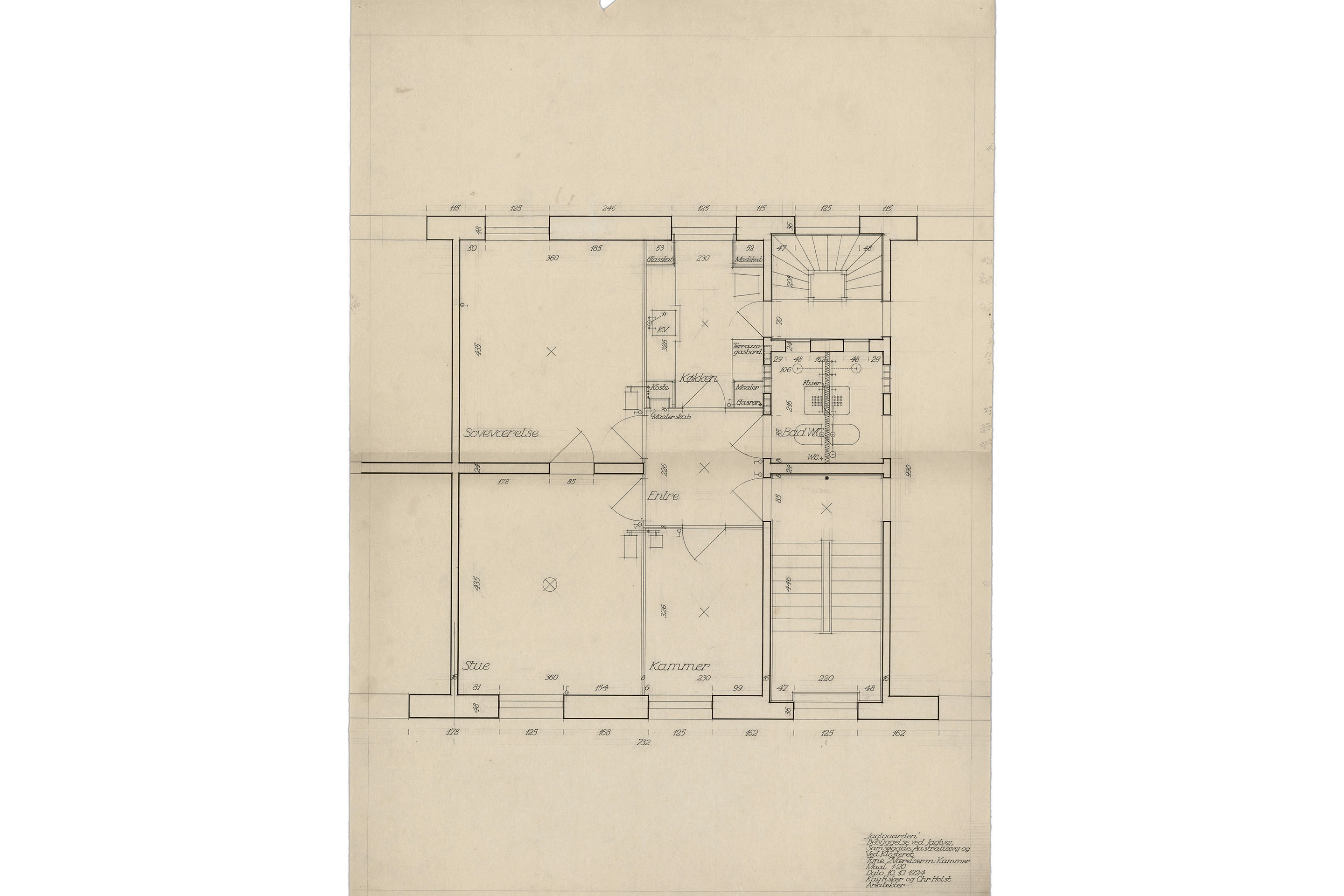

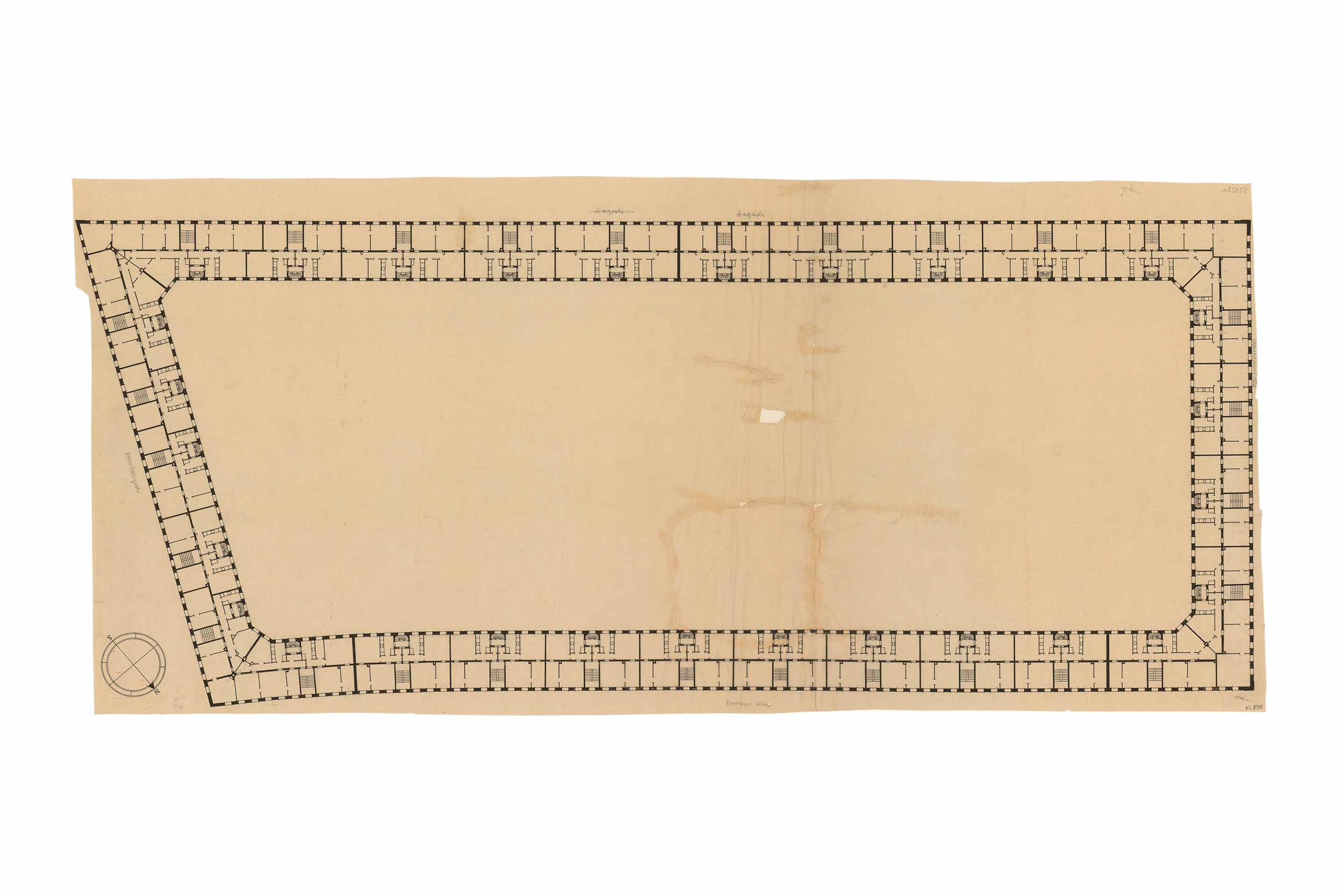

In un primo momento, per contrastare la penuria di alloggi e la speculazione che si limitava a produrre abitazioni di standard deplorevoli, furono introdotte norme mirate a migliorare la situazione. Poiché tali misure si rivelarono insufficienti, il governo varò una legge che prevedeva un contributo finanziario sotto forma di garanzia sui prestiti necessari alla realizzazione di nuovi alloggi. Questo dispositivo (Statsboligfond Act) permise di costruire, durante le due fasi della sua applicazione, dal 1922 al 1933, circa 35 000 alloggi.1 Nella grande maggioranza dei casi le costruzioni erano affidate a cooperative e la forma urbana adottata era quella dell’edificio a corte (karré in danese) nella sua versione più efficace: volumi disposti lungo il perimetro dell’isolato, con un ampio spazio libero interno trattato come giardino collettivo.

La società prima dell’individuo

Da qualche tempo critici e architetti stanno riscoprendo l’architettura danese dei primi decenni del XX secolo e

il suo contributo al tema dell’alloggio

collettivo. Questo rinnovato interesse ha riportato alla luce la figura di Kay Fisker (1893-1965) come protagonista, apprezzato in vita sia nel suo Paese sia all’estero.

All’interno della sua vasta produzione, una delle prime realizzazioni – l’edificio Hornbækhus (completato nel 1922) – ha acquisito ormai una dimensione iconica quale testimonianza delle politiche urbane danesi, non solo in materia di edilizia residenziale, ma anche come celebrazione della dimensione collettiva dell’abitare. Questo edificio di cinque piani, dalle facciate in mattoni rossi, presenta una serie di finestre identiche, regolarmente disposte e perfettamente allineate tanto in orizzontale quanto in verticale. Pur austero, possiede al contempo un carattere domestico, poiché impiega unicamente gli elementi architettonici più comuni. L’esaltazione del mattone come unico materiale costruttivo, le mille finestre identiche e la radicale riduzione degli elementi decorativi ne fanno una presenza assolutamente rimarchevole.

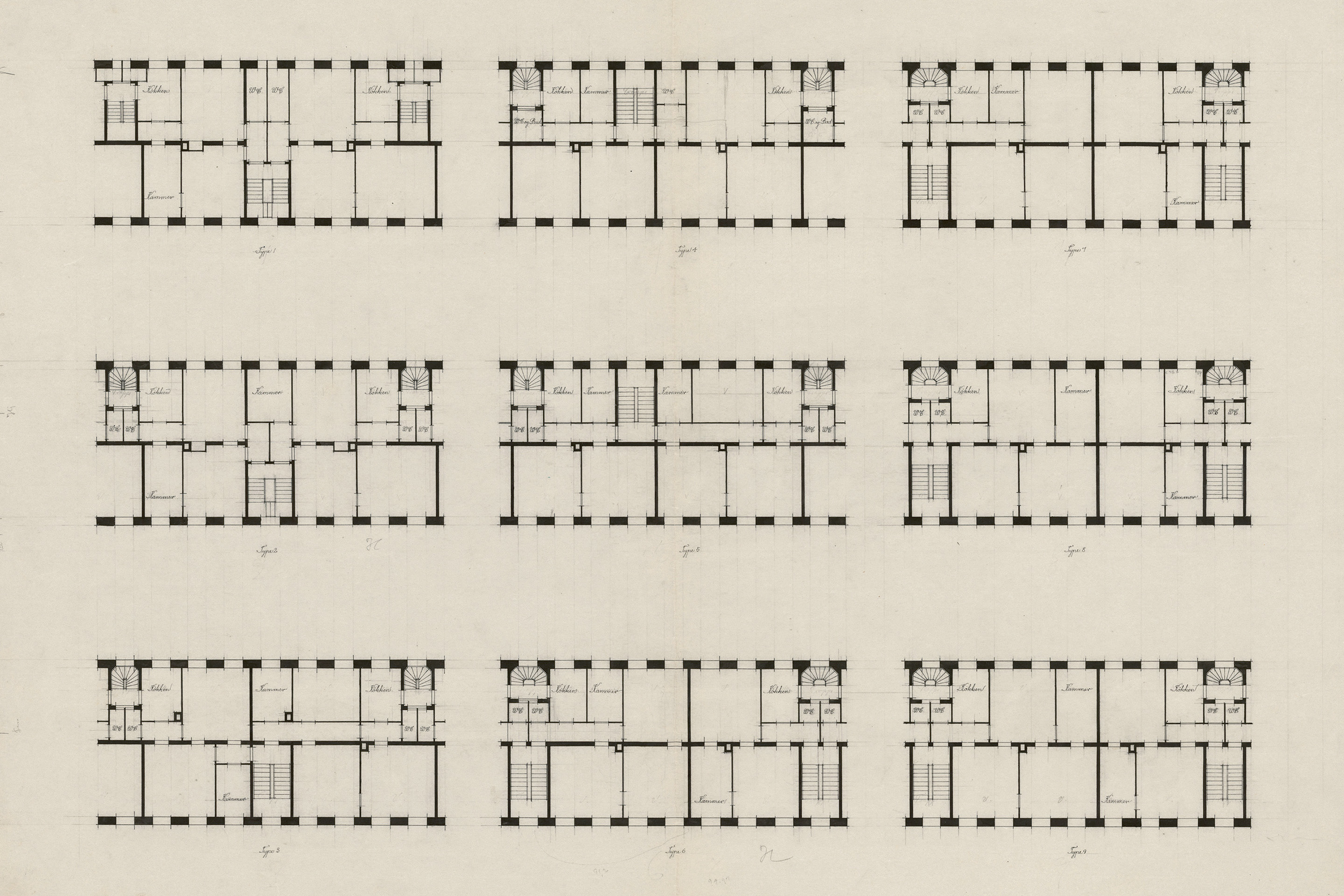

Kay Fisker realizzò altri edifici residenziali di qualità sia durante il periodo dello Statsboligfond sia dopo la fine della sua applicazione – si vedano, a questo proposito, la lunga stecca del Vestersøhus (1935-1939, con C. F. Møller) e il complesso di Dronningegården (1943-1958, con E. Kristensen). Osservando i suoi progetti – soprattutto questi due – sorprende constatare che la perfetta regolarità delle facciate non impedisce il dispiegarsi di una mixité tipologica a prima vista inattesa. Infatti, l’ordine come qualità fondamentale e l’avversione per qualsiasi forma d’arbitrio hanno sempre costituito elementi fondativi della visione architettonica di Kay Fisker.

Un aspetto notevole della sua architettura è il riconoscimento implicito della dimensione urbana – dunque pubblica e collettiva – degli edifici residenziali, considerati come strumenti di rappresentazione di una società, piuttosto che celebrazioni dei singoli individui che li abitano. Inoltre, soffermandosi sul periodo dello Statsboligfond, si può constatare come il risultato dell’azione dei numerosi architetti coinvolti nella costruzione dei grandi edifici a corte sia un’architettura uniforme. Se alcuni possono giudicarla monotona, la sua ricchezza risiede nella volontà di partecipare a una medesima avventura, ma anche nelle piccole differenze, talvolta invisibili agli occhi dei non esperti. Queste discrepanze minime fanno di ogni edificio una variazione su un tema condiviso, analoga all’esecuzione di una partitura già scritta.

Di conseguenza, il punto da sottolineare, quando si parla dell’esperienza di Copenaghen, non è solo la qualità indiscutibile dei progetti di Fisker, ma l’unità delle intenzioni e degli obiettivi condivisi anche dai suoi compagni di percorso, in particolare durante il periodo dello Statsboligfond. L’omogeneità architettonica che caratterizza tale esperienza si contrappone con forza all’individualismo della nostra epoca. L’elevatissima qualità degli alloggi collettivi realizzati a Copenaghen un secolo fa non è dovuta esclusivamente alle capacità personali di Fisker, ma agli ideali condivisi da tutti gli architetti attivi nella stessa impresa.

Non è un caso che Kay Fisker abbia intitolato il suo ultimo saggio Persondyrkelse eller anonymitet (Culto della personalità o anonimato),2 esplicitando così le proprie idee: «È un’architettura neutra e anonima quella che dovrebbe caratterizzare il nostro ambiente ed è a essa che dobbiamo sforzarci di aspirare. Una tale architettura non può sottostare alla moda né ispirarsi a grandi realizzazioni individuali: l’architettura comune deve essere «anonima e senza tempo»».

Note

1 Per maggiori informazioni sullo Statsboligfond Act e, in generale, sugli edifici residenziali di Copenaghen, si veda L. Ortelli, C. Monterumisi (a cura di), Kay Fisker. Copenhagen Housing Types (1936) Row-house Types (1941), EPFL Press, 2025.

2 Kay Fisker, Persondyrkelse eller anonymitet, «Arkitekten», n. 26, 1964.