Der «Salon Suisse» 2014 von Pro Helvetia an der Architekturbiennale

Beim zweiten «Salon Suisse» mit dem Titel «Built: the reality of cities» vom 9. bis 11. Oktober 2014 wurde auch über partizipative Planung diskutiert, damit urbane Qualität und Achtung der lokalen Identität Hand in Hand gehen können.

Heute haben sich die Voraussetzungen für die Planung allgemein und die Stadtplanung im Besonderen verändert. Planung bedeutet, sich mit Problemen auseinanderzusetzen, Systeme und Modelle zu verwenden, Absichten zum Ausdruck zu bringen. Es handelt sich um einen komplexen, aber nicht unbedingt komplizierten Prozess.

Planung ist ein Begriff mit vielen Bedeutungen. Ich beziehe mich hier auf die Planung des physischen Raums, in dem Architektur und Stadtplanung einen Beitrag zur Strukturierung des Raums leisten und sich bemühen, Expansion und Wachstum zu steuern, indem sie das Neue an das Bestehende anpassen. Gleichzeitig scheinen sich diese Disziplinen von den physischen und morphologischen Eigenschaften der Stadt und des Raums zu entfernen, um sich auf die wirtschaftlichen und sozialen Strukturen zu konzentrieren. Der Stadtplaner wird so auch zum Soziologen, zum Wirtschaftswissenschafter, zum Historiker und zum Philosophen. Auf diese Art hat die westliche Welt in den letzten zwei Jahrhunderten das Neue erfahren.

Städte scheinen heute nicht mehr nur durch den physischen Raum bestimmt zu sein, sondern auch durch das Verstreichen der Zeit. Sie werden in Stunden gemessen, die nötig sind, um sich von einem Ort zu einem anderen zu bewegen, sie wachsen nach Massgabe der von ihr benötigten Infrastruktur. (Letzteres ist jedoch nicht immer der Fall: Häufig breiten sie sich aus, aber die neuen Gebiete bleiben isoliert, weil die Infrastruktur weder vorher noch nachher gebaut wird.) Oft wächst die Stadt über ihre eigentlichen administrativen Grenzen hinaus und zersplittert in unterschiedliche politische Einheiten. Kann die lokale Identität bewahrt werden? Zu welchem Preis? Ist die urbane Qualität akzeptabel

Einige Beispiele für partizipative Planung

Tohoku, Giappone

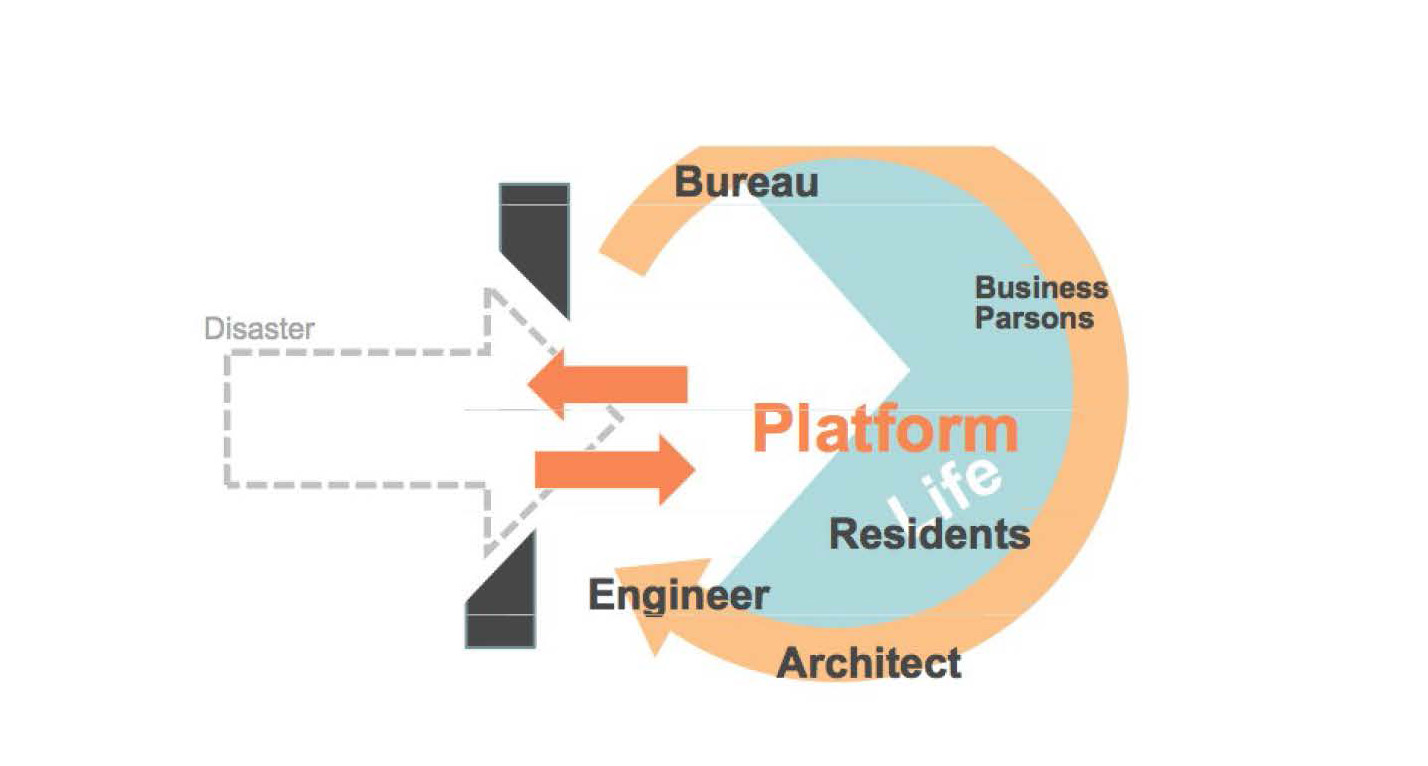

Professor Yasuaki Onoda, Planer und Mitgründer von ArchiAid (eine als Folge des Erdbebens und des Tsunamis von Tohoku gegründete interdisziplinäre Plattform zur Unterstützung und Entwicklung der betroffenen Gebiete), berichtet von seiner Erfahrung nach der schrecklichen Katastrophe im Jahr 2012. Damals ging es um einen schnellen Wiederaufbau, damit obdachlos gewordene Menschen wieder ein Zuhause finden konnten. Gleichzeitig sollten jedoch auch die Bewohner in ein Notprojekt eingebunden werden, bei dem normalerweise nicht einmal die Architekten eine Rolle spielen. ArchiAid hatte die Aufgabe, eine Verbindung und Kontakte zwischen Architekten, Ingenieuren, lokalen Behörden und Nutzern, also den Einwohnern, zu schaffen. Beim Wiederaufbau berücksichtigten die Architekten nicht nur die rein strukturellen Aspekte physische Bauwerke wie Brücken und Dämme , sondern sie fügten eine andere Dimension hinzu, in die der Lebensstil, die Erwartungen und die Wünsche der Einwohner Eingang fanden. Es ging also nicht nur darum, Städte und Dörfer physisch wieder aufzubauen, auch die Gemeinschaft der Bewohner musste neu geschaffen werden.

Lausanne West, Schweiz

Die Erfahrung der Architektin und Stadtplanerin Ariane Widmer liegt in einem ganz anderen Gebiet, sie betrifft die Planung von Lausanne West in der Schweiz. Es handelt sich um ein dreissigjähriges Projekt, die Gestaltung der westlichen Vororte von Lausanne. Ariane Widmer ist Projektleiterin und erläutert die Methoden und das Programm des SDOL (Schéma Directeur de l'Ouest Lausannois). Dem SDOL gehören acht benachbarte Gemeinden an Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens, St-Sulpice und Villars-Ste-Croix , die sich um eine gemeinsame und koordinierte Entwicklung des Verkehrs und der Infrastruktur bemühen. Sie gehen davon aus, dass schöne Architektur die Stadt menschlicher macht. Urbane Transformation in der Schweiz kann gelingen, wenn man in erster Linie vor Ort handelt, die Utopie beiseite lässt, verhandelt, experimentiert und Antworten auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen bietet.

So ist der SDOL zu einem flexiblen Instrument geworden, das sich an die Realität vor Ort anpasst und in gewisser Weise auch übertragbar ist. Wie bereits von Onoda betont, erfordert Partizipation auch hier Zeit, Hartnäckigkeit und viel Geduld. Eine gemeinsame Vision zu entwickeln bedeutet, über die physischen Grenzen der einzelnen Städte hinauszugehen, die das darf man nicht vergessen eine eigene «Persönlichkeit», eine Geschichte und eine Identität besitzen. Darüber hinaus müssen unterschiedlichste Bedürfnisse und Interessen, Rahmenbedingungen und Zwänge wie beispielsweise die Kosten und die Inflation berücksichtigt werden.

Zur Erarbeitung einer nicht zersplitterten oder rein sektoriellen Vision muss im Rahmen des Kooperationsprozesses ein horizontales, nichthierarchisches Netzwerk entstehen. Bei der Entscheidungsfindung im Bereich der Raumentwicklung müssen zahlreiche Kriterien berücksichtigt werden wie er Verkehr, das Kulturerbe und die Umwelt.

Wenn in der Raumplanung unterschiedliche Massstäbe mit berücksichtigt werden, kann auch die zeitliche Dimension besser geplant werden. Und Kooperation führt zu einer gemeinsamen urbanen Kultur. Bei Projekten, zu denen öffentliche Räume gehören, ist es strategisch sinnvoll, sich auf das Gemeinwohl zu konzentrieren.

Tokyo Okusawa, Japan

Yoshiharu Tsukamoto, ehemals Atelier Bow-Wow in Japan, stellt die Qualität des städtischen Raums von Grossstädten wie Tokio in den Mittelpunkt. Sein Beispiel ist das Stadtviertel Okusawa, in dem es seiner Meinung nach seit den 1980er-Jahren zu einem «Wildwuchs» kam, der sich an keiner Tradition oder Ästhetik orientierte. Jeder konnte sein Haus nach eigenen Wünschen bauen. Das führte jedoch nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Seit den 1980er-Jahren sind auch in den Dörfern die traditionellen Bauformen nicht mehr zu erkennen. Die vom Atelier Bow-wow veröffentlichte «Architectural Behaviorology» wird so zu einem Leitfaden für den Umgang mit den lokalen Besonderheiten der Grossstadt. Hier werden die Antworten auf das planerische Verständnis der natürlichen Mikroelemente wie Licht, Luft, Wärme, Wind, Wasser und die Beziehungen der Gebäude zur Stadt und zu ihrem Umfeld geprüft. Der Zweck ist ein besseres Verständnis der unterschiedlichen Wechselwirkungen zwischen den bestimmenden Elementen der Architektur und der Natur. Darin liegt Tsukamotos Meinung nach die Stärke der Architektur.

Jan Gehl, Gründer von Gehl Architects, ist Professor für Urbanes Design an der Architekturschule der Royal Danish Academy of Fine Arts von Kopenhagen. Er ist der Meinung, dass in all diesen Debatten trotz der vielen Worte der Begriff «Nachhaltigkeit» gefehlt habe. Eine nachhaltige Stadt bietet höhere Lebensqualität und ist sicherer und gesünder. Diese Eigenschaften können durch politische Massnahmen ermöglicht werden, die die Nutzung der Verkehrsmittel völlig neu gestalten und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Menschen in der Stadt gern zu Fuss gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Durch die Einführung dieser Veränderungen kann auch der hohe Verbrauch von fossilen Treibstoffen und Energie pro Einwohner gesenkt werden. So wird die Gesellschaft gesünder.

Marc Angélil, Architekturprofessoran der ETH Zürich, legt den Schwerpunkt wieder auf die Schweiz, um einige Überlegungen zu den drei Abenden des zweiten Salons anzustellen. Heutige Ballungsgebiete sind nicht nachhaltig und zeichnen sich durch ihre Unfähigkeit aus, wirtschaftliche, soziale und ökologische Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Die Nutzung von Boden und Ressourcen ist ineffizient, und soziale Isolierung ist ein weitverbreitetes Phänomen. Das urbane Design kann hier dank seiner Fähigkeit, die Merkmale heutiger und zukünftiger Situationen zu ermitteln, Abhilfe schaffen. Es ist in der Lage, mittels Einbezug verschiedenster Parameter Räume mit hoher Lebensqualität zu modellieren. Statt sich nur auf einzelne Gebäude zu konzentrieren, muss die Frage gestellt werden, welche Aktivitäten, Zuständigkeiten und kollektiven Potenziale in einem bestimmten Gebiet umgesetzt werden können.

Angélil unterscheidet zwischen erlebtem, wahrgenommenem (physischem) und geplantem Raum. Der geplante Raum ist der Raum, in dem wir mit den uns zur Verfügung stehenden städteplanerischen Instrumenten arbeiten, um die Wünsche der Gemeinschaft in die Praxis umzusetzen. Die betrachteten Gebiete müssen nicht unbedingt grosse Stadtgebiete sein, sondern auch «kleinere» Orte, für die eine klare Entwicklungsplanung zur Anwendung kommen muss, denn es handelt sich um die Lebensräume der Menschen.

Laut Adrienne Grêt-Regamay, ausserordentliche Professorin für Raum- und Landschaftsentwicklung an der ETH Zürich, ist es wichtig, die Bedürfnisse der Gemeinschaft zu erfassen und auf dieser Grundlage zu handeln, ohne sich auf eine einzige Lösung festzulegen. Es gibt Orte, an denen man «konservativer», ökologischer, traditioneller vorgeht, während andernorts beispielsweise eine Verdichtung erforderlich ist. Es ist daher nützlich, keine Regeln, sondern strukturelle und strukturierende Bedingungen festzulegen.

Für Ariane Widmer darf man sich nicht nur auf die historische Stadt beschränken, sondern muss über sie hinausdringen; in der Umgebung gibt es neuzeitliche Freiräume, die Denken und Handeln erfordern.

Dies entspricht auch der Auffassung von Thomas Wagner. Der Berater und ehemalige Stadtpräsident von Zürich nimmt Bezug auf Yoshiharu und sieht in dem vielfältigen Charakter des Tokioter Wohnviertels durchaus Schönheit, kommt aber auch zu der drastischen Schlussfolgerung, dass die wirtschaftlichen Interessen stärker wiegen als die Planung und die urbane Qualität.