Dans un cadre pédagogique, comment faire pour concevoir un projet d’architecture transdisciplinaire et transculturel en utilisant des outils virtuels? Pauline Jochenbein, architecte-paysagiste diplômée de la Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève et ex-participante au programme elop*, nous livre son récit d’expérience.

Tracés : Quelles étaient vos attentes lorsque vous vous êtes lancée dans le programme elop* à la rentrée 2012 ? Ce programme était-il intégré dans votre formation d’architecte-paysagiste à hepia ou s’agissait-il d’un enseignement complémentaire ?

Pauline Jochenbein : La Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (hepia) a participé au programme elop* pour la première fois durant l’année académique 2011-2012. Je me souviens avoir été très intriguée par le petit groupe d’étudiants qui étaient inscrits à cette précédente session : ils travaillaient complètement différemment, de jour comme de nuit, et faisaient des projets qui sortaient du cursus classique. Cette différence m’a mis la puce à l’oreille. L’année qui a suivi, j’ai donc saisi l’opportunité de me lancer dans l’aventure.

Dans notre école, le programme elop* est intégré au cursus académique de troisième année ; c’est-à-dire qu’il remplace un projet de bachelor. En revanche, il me semble que la situation est un peu différente dans les autres universités-partenaires où le programme fait plutôt l’objet d’un enseignement complémentaire.

Avant de se lancer dans la transdisciplinarité, le programme elop* débute par une approche disciplinaire. Quel est l’intérêt de cette première période ?

Avant la première rencontre physique la physical kick-off qui se déroule sur le site du projet , il y a effectivement deux semaines de travail disciplinaire. Au cours de cette première période intitulée virtual kick-off, les enseignants et les étudiants impliqués dans le programme se réunissent au sein de leurs universités respectives et travaillent, individuellement ou par équipe, sur des exercices préparatoires au projet. Ces exercices sont de trois ordres : la découverte virtuelle du site sur lequel nous allons travailler ; l’acquisition de connaissances spécifiques sur le thème du projet ; la familiarisation avec les outils virtuels. Le thème de la session elop* à laquelle j’ai participé étant « learning environment Campus Cologne », nous avons par exemple visité des campus et fait des recherches sur ce sujet.

Il y avait un autre exercice particulièrement intéressant qui consistait à réaliser un glossaire à la fois propre à notre discipline mais aussi compréhensible par tous. Les définitions devaient donc être simples et illustrées. C’est en découvrant les glossaires de chaque discipline que l’exercice prend tout son sens. D’une part, les mots choisis sont très variés et, d’autre part, ils peuvent avoir des interprétations multiples. L’intérêt de cet exercice est justement de nous sensibiliser à ces différences linguistiques avant d’entrer dans la phase transdisciplinaire. Le but ultime serait de parvenir à développer un langage commun, ce qui est en réalité extrêmement difficile.

Est-ce que cela signifie que chacun continue à utiliser les mots issus de sa propre discipline lorsque vous entamez la physical kick-off ?

Ce n’est pas tout à fait le cas. Lorsque l’on entame cette seconde phase du programme, l’enjeu est justement de mettre de côté sa casquette disciplinaire. Une fois sur place, ce sont l’aspect humain, l’interaction entre les individus et la manière de travailler ensemble qui prédominent, et non la profession (photo). De ce fait, être architecte, paysagiste, ingénieur civil ou sociologue n’a que peu d’importance. Tu es toi et tu es là pour apprendre à travailler avec d’autres personnes issues d’un domaine différent du tien. A ce stade, il est donc plus facile d’utiliser un langage commun que lorsque l’on commence à aborder la question du projet.

Toutefois, certaines difficultés de communication apparaissent déjà. Par exemple, si l’anglais est la langue officielle du programme elop*, on ne parle pas tous le même anglais. Le dessin occupe aussi une place très importante. Quand on ne trouve pas les mots, on dessine. C’est notre deuxième langue.

L’objectif pédagogique de la physical kick-off est donc de favoriser l’interaction entre les individus ? Quelles sont les méthodes employées ? Le contact physique occupe-t-il une place capitale pour y parvenir ?

Si le contact virtuel est capable de générer des interactions, il ne permet pas d’établir de relation de confiance, ce qui est pourtant un point essentiel dans le travail de groupe. La rencontre physique est donc capitale dans le programme elop*.

Pour favoriser ces interactions, de nombreux outils ont été développés par les responsables du programme. Tout d’abord, il faut apprendre à se libérer pour faire confiance aux autres et ainsi anticiper le travail en équipe. Pour ce faire, nous avons par exemple réalisé une expérience avec une artiste pianiste dans une salle de théâtre. Il fallait produire des mouvements sur des sons. Au début, l’approche était très personnelle, on avançait doucement, on marchait, on reculait, on fermait les yeux et puis, au fur et à mesure, ça s’accélérait, et à la fin tout le monde s’entrechoquait. Le but de cette expérience était d’observer notre réaction quand notre corps entre en interaction avec un autre. C’est très intéressant de voir comment s’opère le passage de l’individuel au collectif.

Qu’en est-il de la formation des équipes de travail ? Résultent-elles également d’exercices ou bien sont-elles tout simplement créées par affinités personnelles ?

La formation des équipes s’appuie sur une méthode développée par le professeur et physicien Christoph Holliger, qui est également à l’origine du programme elop*. Cette méthode se déroule en deux étapes : tout d’abord, l’ensemble des étudiants est invité à regarder un film. A la fin de la projection, la consigne nous a été donnée de nous isoler pendant une demi-heure afin de produire individuellement une peinture faisant écho à ce film. Toutes les peintures ont ensuite été disposées au sol. Ca formait un patchwork mêlant le concret et l’abstrait, la couleur et le monochrome, la fiction et le réel (photo). Puis, collectivement, nous avons regroupé les dessins en fonction de leurs similitudes graphiques. Des groupes ont ainsi été constitués, mais il ne s’agissait pas encore des équipes de travail définitives. Cette première étape permet d’identifier les personnes qui, potentiellement, nous ressemblent ; c’est-à-dire celles qui, instinctivement, réagissent comme nous, les plus aptes à nous comprendre. Expérience faite, je peux vous confirmer que c’est véridique.

La seconde étape est opérée par les enseignants qui répartissent les étudiants de ces différents groupes de manière à créer des équipes hétérogènes en termes de personnalité et de discipline. La mienne était constituée de deux étudiants en architecture, un sociologue, un architecte manager, un ingénieur civil, une ingénieure énergie et moi-même, une paysagiste.

Une fois les équipes créées, le laboratoire commence. Les recherches disciplinaires réalisées en amont pendant la virtual kick-off servent à alimenter les premières discussions au sein de ces équipes pluridisciplinaires dans lesquelles personne ne se comprend vraiment. A la fin de la physical kick-off, il faut être parvenu à définir un objectif de projet commun et des méthodes de travail collectives.

De retour dans vos universités respectives, quelles méthodes avez-vous développées pour maîtriser la complexité induite par la transdisciplinarité et la distance d’une part, et faire avancer votre projet d’autre part ? Aviez-vous un suivi de la part de vos professeurs ?

Durant la physical kick-off, nous avions élaboré en équipe un planning de séances hebdomadaires. Chaque semaine, on se retrouvait autour d’une table pour travailler ensemble. C’est assez proche de la réalité, sauf que l’on est chacun chez soi derrière son ordinateur et que la table est virtuelle (capture d'écran). Une fois passé outre les problèmes techniques qui font partie du jeu, on faisait un tour de table au cours duquel chacun présentait individuellement son travail de la semaine, apportant ainsi une substance supplémentaire au projet. On échangeait ensuite autour de ces différentes présentations. L’interaction était parfois difficile : de quelle manière présenter un travail de paysagiste à un sociologue par exemple ? Cela résume à la fois tout l’intérêt mais aussi toute la difficulté du programme elop*.

En termes de suivi, chaque équipe était encadrée par un duo de coachs à que nous étions libres de solliciter durant le semestre. De plus, au sein de chaque école-partenaire, les groupes d’étudiants bénéficiaient d’un encadrement disciplinaire.

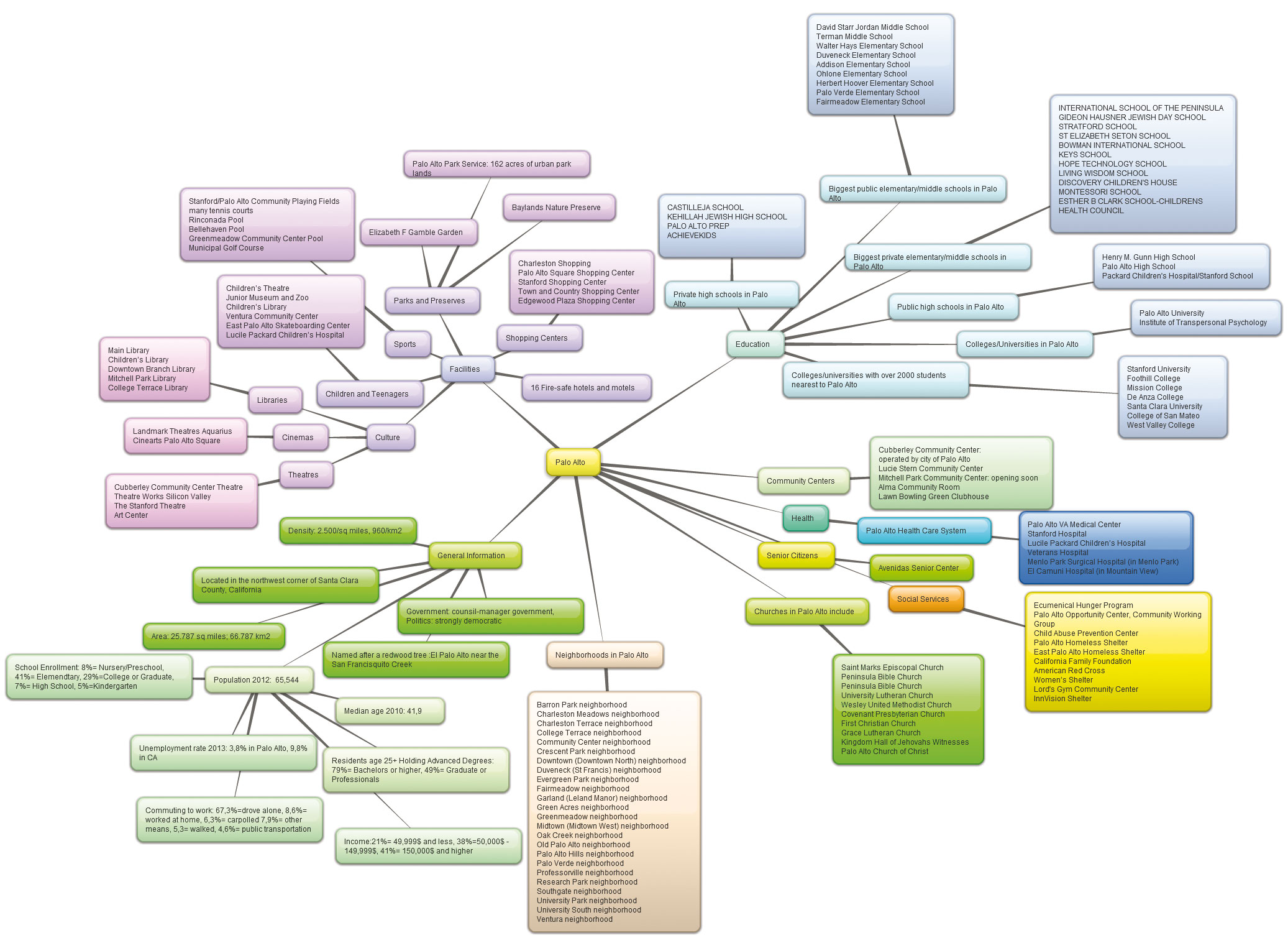

Concernant les méthodes et les outils de travail ? Les grandes feuilles de papier étaient remplacées par des mind map (schéma). Ce sont des cartes mentales collectives censées refléter le cheminement de la pensée de chacun. Chaque membre de l’équipe disposait d’une couleur et pouvait ainsi exprimer en permanence une nouvelle idée en l’ajoutant à l’arborescence cartographiée. En complément, nous avions également créé une page Facebook sur laquelle chacun pouvait poster des idées, des références, etc.

Il existait aussi un blog consultable par toutes les autres équipes. C’est un excellent outil qui permet de voir l’avancement du travail de chacun. C’est très intéressant de pouvoir suivre et commenter les autres projets.

C’est donc au cours de ces séances hebdomadaires que les idées étaient discutées, débattues et que le projet se façonnait. Au niveau de la création, l’outil virtuel est-il suffisant ?

Non. Discuter des idées à distance via Skype ou autres, ça a toujours bien fonctionné. On gribouille une idée sur un coin de feuille, on le montre aux autres à l’écran et on discute autour. C’est simple, mais ça ne suffit pas. Dans la conception, il y a un moment où le vrai contact est nécessaire. Quand on envoie des photos de maquette et que les autres ne comprennent pas. Quand on n’arrive plus à comprendre la signification d’un trait. C’est là qu’il faut pouvoir se retrouver physiquement. Qu’il n’y ait plus qu’un crayon qui dessine sur un calque unique.

Au cours du semestre, il y a eu un rendu intermédiaire et, à distance, nous n’arrivions plus à mettre en forme quoi que ce soit. Je suis donc allée rencontrer l’architecte en Italie. C’est le moment où les interactions étaient les plus fortes, mais il n’y en a pas eu assez.

Après coup, je me dis qu’on n’aurait pas dû vouloir mettre à tout prix quelque chose en forme. Tout l’intérêt du programme était peut-être justement là, dans la manière de réagir face à une difficulté. Je ne dis pas avoir raté l’expérience, mais avec du recul, je pense être un peu passée à côté.

« Passer à côté » signifierait avoir voulu faire un projet et non une expérience ?

Exactement. Même si le projet de conception est en soi une expérience, il y a eu un tiraillement constant entre les moments où l’envie de travailler en groupe, qui se traduisait par une réelle recherche de méthode commune, une volonté de se comprendre, était dominante, et les moments où il fallait produire et au cours desquels on se renfermait sur nous-mêmes. Du moins, c’est ainsi que je réagis quand je suis prise par le temps et confrontée à la nécessité de produire. J’utilise les méthodes que je maîtrise, sinon, je ne parviens pas à fournir le travail demandé. Ceci dit, je ne pense pas que ce soit une réaction strictement personnelle. On réagissait tous ainsi.

Face à la nécessité de produire, l’interaction entre les membres de l’équipe diminue, voire disparaît. En ce sens, serait-t-il plus adapté de qualifier elop* de programme pluridisciplinaire ?

Il y a une vraie dichotomie. Le processus créatif du projet est pluridisciplinaire, tandis que sa production est disciplinaire. C’est extrêmement difficile d’inventer une manière de produire transdisciplinaire. A la fin, l’ingénieur fait ses calculs, l’architecte fait ses dessins, etc. Nous ne sommes pas parvenus à produire des documents présentables au client et à la fois transdisciplinaires, c’est-à-dire dans lesquels chacun pouvait montrer sa spécialité.

Cependant, il est important de préciser que le rendu n’est pas comparable à un rendu d’architecte ou d’architecte-paysagiste conventionnel. Il ne s’agit pas de présenter un projet abouti, mais plutôt de trouver une manière de communiquer le processus, le cheminement qui a conduit à telle ou telle décision, les interactions entre les disciplines. C’est extrêmement difficile.

Le rendu final est constitué de trois parties : un rapport dans lequel figure le processus, le planning, le phasage ou encore les coûts ; une présentation orale de l’ensemble de l’équipe devant un jury réunissant nos enseignants et les clients ; et enfin cinq ou six panneaux A0 qui, il faut bien l’admettre, font, dans le fond et dans la forme, penser à un rendu traditionnel. Il y a des plans, des coupes, des perspectives, etc. (photo). Le jour où on arrivera à créer une manière de présenter à un client un rendu qui sorte des carcans traditionnels, un énorme pas aura été franchi.

Etant donné que le contenu de ces panneaux finaux nécessite une certaine maîtrise des outils et des codes de représentation, doit-on comprendre que tous les membres de l’équipe n’ont pas pu participer à leur production ?

La production de document, c’est une vraie question. Comment faire figurer le travail du sociologue ou de l’architecte manager par exemple ? C’est surprenant de constater la diversité de la production matérielle entre les disciplines. Dans l’absolu, tout le monde pourrait dessiner, mais à partir du moment où il y a un rendu, ça induit un degré d’exigence et chacun fait ce qu’il sait le mieux faire. Celui qui sait calculer, calcule ; celui qui sait dessiner, dessine ; etc. Les interactions et le virtuel consomment déjà énormément de temps. Il était donc difficile pour ceux qui ne sont pas familiers avec le projet de trouver une place. Le but du programme n’est pas de nous amener à acquérir les compétences d’un autre domaine, mais à mieux comprendre ses méthodes, ce qui est différent.

Pourriez-vous expliquer comment se passent les critiques au cours du semestre ?

A l’instar des critiques traditionnelles « à la table », les critiques du programme elop* sont des moments importants qui nous obligent à synthétiser et à prendre du recul pour évaluer ce qui a plus ou moins bien fonctionné. Il y a deux critiques intermédiaires où l’on présente virtuellement nos projets devant l’ensemble des professeurs et une critique finale en fin de semestre où, comme au début, nous sommes physiquement tous ensemble.

Les critiques sont à double versant : d’une part, la présentation des méthodes et outils que l’on a utilisés ou développés pour avancer ; d’autre part, la présentation du projet, comme dans toute critique traditionnelle.

Sur lequel de ces deux versants êtes-vous le plus évalués ?

Aucun. Nous ne sommes pas concrètement évalués. Les responsables du programme elop* enregistrent toutes nos expériences ; nous sommes des cobayes, chacun apprend en s’observant. En revanche, ceux dont le projet est intégré au cursus académique ce qui était mon cas sont évalués dans leur propre université sur leur production personnelle.

A hepia, du moins il y a deux ans, l’évaluation était un peu différente que dans les autres écoles-partenaires. J’ai dû présenter deux projets : le projet elop* qui s’attache davantage à mettre en valeur la transdisciplinarité, en montrant par exemple ce qui nous a influencé dans le travail des autres équipiers, et une version disciplinaire davantage détaillée du projet elop* à hepia. En effet, pour valider mon année, je devais présenter un projet répondant aux exigences d’un rendu de troisième année. Or, pour arriver à un projet elop* abouti, il aurait fallu au moins deux fois plus temps. Il y a un vrai problème de temporalité entre faire un projet classique disciplinaire dans un temps académique d’un côté et faire un projet différent transdisciplinaire d’un autre côté.

Toutefois, lors de mon évaluation à hepia, j’ai pris le parti de mettre l’accent, notamment à l’oral, sur le caractère transdisciplinaire du projet elop*. Ca a permis d’« éduquer » mes propres enseignants mais aussi et surtout les jurés extérieurs qui, pour la plupart, ne sont pas au courant de l’existence d’elop*. En agissant de la sorte, enseignants et étudiants non impliqués au programme ont découvert la complexité et l’investissement humain que nécessite un projet elop*. Un investissement pas toujours compris du fait de l’immatérialité de la virtualité. C’était une forme d’éducation dans l’éducation.

Pour limiter cette complexité, pensez-vous qu’un programme elop* local, au sein d’une même université où le contact physique pourrait être plus régulier, permettrait de mieux appréhender et gérer la transdisciplinarité ?

C’est difficile à dire. Je pense que l’utilisation de l’outil virtuel va évoluera avec le temps. Si ça se trouve dans 30 ou 40 ans, ce sera très facile de ne faire que du virtuel. Mais aujourd’hui, nous sommes dans une époque transitoire où le contact humain pour échanger et communiquer est encore nécessaire.

A ce jour, un elop* local serait donc effectivement plus riche et intense qu’un elop* international où l’on est plus dispersé. Mais avec le temps, un elop* local gagnerait sûrement à s’internationaliser en fonction de l’évolution des technologies et du comportement.

Quels bénéfices avez-vous tiré de ce programme. elop* est-il utile dans votre pratique professionnelle actuelle ?

Tout d’abord, j’ai appris l’importance de ne pas travailler seule sur un projet. L’interaction et l’échange sont indispensables. elop* m’est très utile dans ma pratique actuelle. Je collabore sur un projet collectif dans lequel, selon les responsables, l’efficacité tient justement au regroupement des différents acteurs. L’ensemble de l’équipe partage donc le même espace. C’est en termes d’interdisciplinarité similaire à elop*, et à la fois le parfait opposé concernant la distance.

Ce réflexe de regrouper les gens est induit par les délais qui sont toujours trop courts. Pour l’avoir testé avec elop*, je sais désormais que la distance fait perdre du temps. Une vraie question se pose : comment ne pas perdre de temps avec la distance ? Comment être aussi efficace au bout du monde que dans une interaction face à face ?